Ein Konzept zur Systemanpassung

Herausforderung Hot-Swap

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Beispielhafte Komponenten-Berechnung

Moderne Hot-Swap-Controller bieten eine große Flexibilität in der Beschaltung. Um zu einer optimalen Systemauslegung zu gelangen, wird die Berechnung beispielhaft für ein 12-VSystem durchgeführt. Folgende Randbedingungen werden dabei angenommen:

- UIN = 12 V ±10 %

- ITrip = 30 A

- CLoad = 2000 μF

- UON = 10 V (genügend, um den Controller einzuschalten)

- IPower up = 1 A (DC-Ruhestrom durch die Last während des Hochfahrens)

- Im Beispiel werden des weiteren die Werte des Hot-Swap-Controllers ADM1177 verwendet.

Zur Vereinfachung werden die Toleranzen realer Bauteile ignoriert. In der Praxis sollten Berechnungen jedoch unbedingt unter Einschluss der Toleranzwerte durchgeführt werden.

Das Modul kann bei einer Mindestspannung von 10 V in Betrieb genommen werden. Hinter dem ON-Pin verbirgt sich ein Komparator, welcher auf eine interne Referenzspannung von 1,3 V bezogen ist. Für diese Schaltschwelle des Komparators errechnet sich das Spannungs-Teilerverhältnis der Vorwiderstände am ON-Pin zu 1:0,13. Für die genaue Kalkulation der Widerstände ist noch der Leckstrom des ON-Eingangs mit in die Rechnung einzubeziehen. So ergibt sich für ein Spannungs-Teilerverhältnis von 1:0,13 ein Widerstands-Teilerverhältnis von 10 kΩ zu 1,5 kΩ.

Der Wert des Strommesswiderstandes RSense ergibt sich durch den maximalen zulässigen Laststrom, welcher den Timer starten soll:

Jobangebote+ passend zum Thema

Die im Stromfühlerwiderstand maximal umgesetzte Leistung errechnet sich bei 30 A zu

Wenn der gewünschte Widerstandswert mit ausreichender Belastbarkeit nicht zur Verfügung steht, lassen sich auch mehrere Widerstände parallelschalten.

Bevor die Anforderungen an die Ladezeit und den MOSFET bestimmt werden können, muss zunächst die maximale kapazitive Last errechnet werden, mit welcher das Steckmodul die Stromversorgung beaufschlagt. Hierzu sind die oftmals beträchtlichen Toleranzen der Lastkondensatoren nach oben zu berücksichtigen. Beim Einschalten ist von völliger Entladung der Kapazitäten auf dem gesteckten Modul auszugehen. Der Hot-Swap-Controller arbeitet während des Aufladevorganges an der Stromgrenze. Wird die Ladezeit zu gering gewählt, so können die Kondensatoren in der Timer-Laufzeit nicht vollständig geladen werden. Dies führt zu vorzeitiger Abschaltung des MOSFET – das System kann nicht hochlaufen. Eine zu große Timer-Laufzeit verlangt nach einer unnötigen Überdimensionierung des FET. Der Idealwert für die Ladezeit tCharge lässt sich mit der folgenden Formel berechnen:

URegmin = 97mV ist dabei die minimale, toleranzbedingte Referenzspannung des Stromreglers.

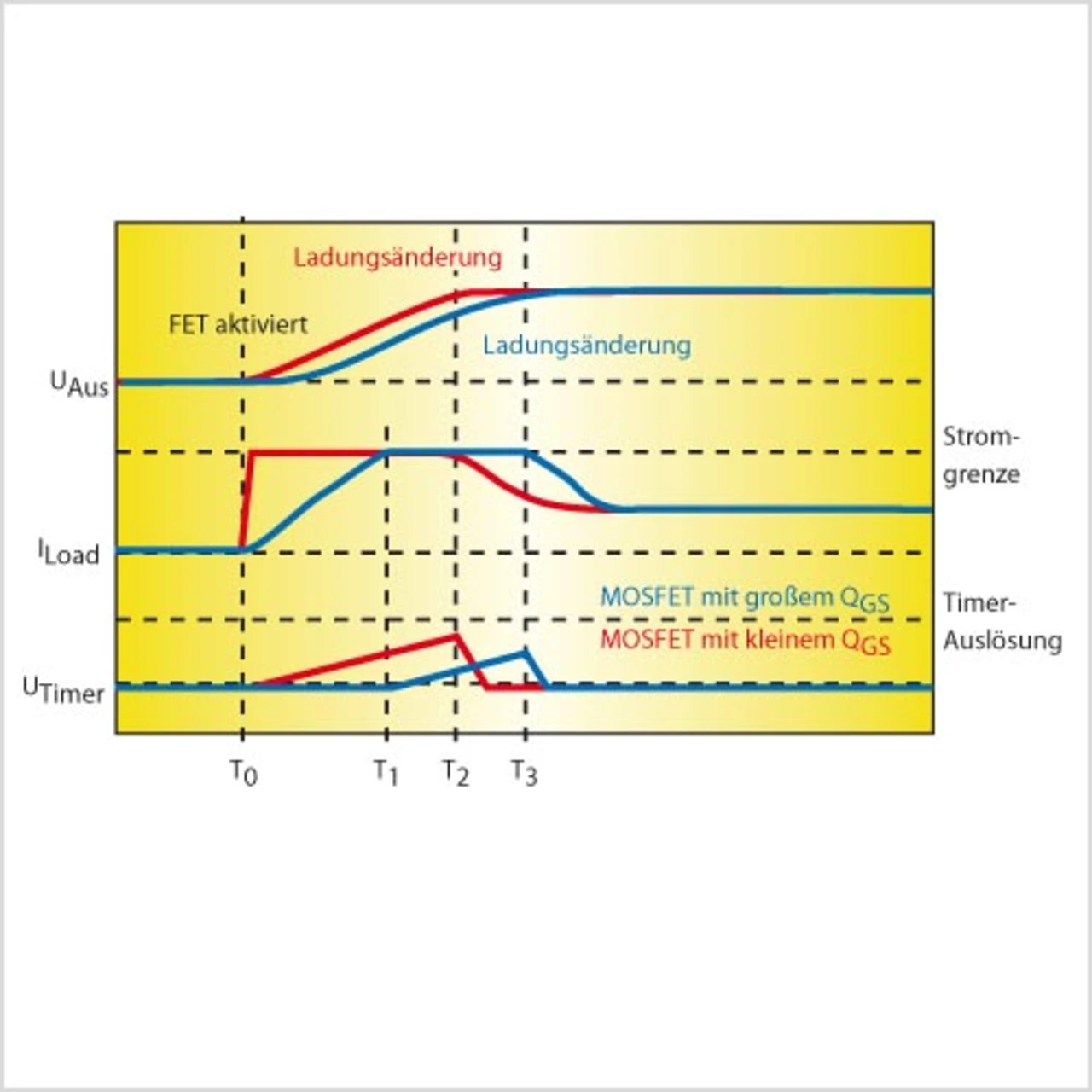

Obige Gleichung gilt unter der Annahme eines zügigen, gleichmäßigen Stromanstieges von 0 auf 30 A. In der Realität verzögert die Gate-Ladung QGS des MOSFET den Anstieg der Gate-Spannung. Insbesondere für MOSFETs mit großer Gate-Kapazität wird dadurch schon ein Teil der Ladung auf die Lastkapazität übertragen, bevor der Timer- Start erfolgt. Bild 3 zeigt, welchen Einfluss unterschiedliche Gate-Kapazitäten (und damit Ladungen QGS) auf den Verlauf der Ladekurve haben.

Bei Einsatz eines MOSFET mit höherer Gate-Kapazität ist der Timer nur für eine kürzere Zeit (T1 bis T3) aktiv als bei einem MOSFET kleinerer Gate- Kapazität (T0 bis T2), da die Aufladung der Gate-Kapazität vornehmlich in einem Zeitbereich erfolgt, in dem sich der Ladestrom noch unterhalb des Auslösewertes für den Timer bewegt. Bei einem MOSFET mit großer QGS > 80 nC kann in der Praxis bis zu 30 % des gesamten benötigten Ladestroms schon vor Timer-Einsatz in das Modul geflossen sein. Leider ist der Einfluss der Gate-Kapazität schwierig zu quantifizieren, und die mögliche Reduktion der Timer-Laufzeit muss im Einzelfall empirisch ermittelt werden.

Für MOSFETs mit relativ geringer Gate-Ladung ist in der Praxis näherungsweise eine unverzögerte Rampe anzunehmen. Das dann sprungartige Hochlaufen des Stroms ist nicht unproblematisch. Es kann unerwünschte Transienten auf der Versorgungsspannung erzeugen. In diesem Fall hilft eine Steuerung der Stromanstiegsflanke über den Soft-Start-Anschluss.

- Herausforderung Hot-Swap

- Beispielhafte Komponenten-Berechnung

- Soft-Start und MOSFET-Auswahl

- Bestimmung des Timer-Kondensators