PLL-Oszillatoren

Exakte Phasensteuerung für 5G-Applikationen

Antennenarrays mit Beamforming lassen sich nur dann sinnvoll nutzen, wenn die Phase des Sendesignals für jedes Antennenelement gesteuert werden kann. Dies setzt aber voraus, dass sich die Phasenlage der internen PLL-Oszillatoren exakt und reproduzierbar steuern und kalibrieren lässt.

Phasenregelschleifen, kurz PLL-Schaltungen (Phase-Locked Loops) genannt, enthalten einen Phasendetektor, der ein Oszillatorsignal mit dem Signal eines Referenzoszillators (Quarzoszillator) vergleicht und ein Steuersignal ausgibt, um die Phase des Oszillators auf die Phase des Referenzoszillators einzurasten (Lock). PLLs werden heute meist in der Frequenzsynthese, generell als Lokaloszillatoren (LO) bei Frequenz-Aufwärts-/Abwärtsmischer oder Taktschaltungen für schnelle Analog/Digital-Umsetzer (ADU) und Digital/Analog-Umsetzer (DAU) eingesetzt.

Noch bis vor Kurzem schenkte man dem Phasenverhalten in diesen Schaltkreisen wenig Beachtung. Wegen der steigenden Nachfrage nach Bauteilen mit hoher Effizienz, Bandbreite und Leistungsfähigkeit müssen HF-Ingenieure neue Techniken entwickeln, um die spektrale Effizienz und den Wirkungsgrad zu verbessern. Wiederholbarkeit, Vorhersagbarkeit und Einstellbarkeit der Phase eines Signals spielen eine zunehmend wichtige Rolle in modernen Kommunikations- und Messapplikationen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Alles ist relativ

Sich auf eine Phasenmessung zu beziehen ist nur dann sinnvoll, wenn sie relativ zu einem anderen Signal oder zur ursprünglichen Phase erfolgt. Zum Beispiel beziehen die Phasenmessungen eines Vektor-Netzwerkanalysators (VNA) an einem Zweitor, z.B. einem Verstärker, die Phase am Ausgang auf die Phase am Eingang (φS21).

Bei PLL-Synthesizern werden die Phasenmessungen auf die Referenzphase am Eingang oder von einem Signal auf ein anderes bezogen. Der Heilige Gral oder der Idealzustand für jede Phasenmessung ist, an einem genau gewünschten Wert zu sein, verglichen mit der ursprünglichen Phase. Doch Nichtlinearitäten, nicht ideales Verhalten, Temperaturdifferenzen sowie Leiterbahnen auf der Platine und Fertigungsabweichungen sorgen dafür, dass die Phase zu den sehr veränderlichen Eigenschaften bei der Signalerzeugung zählt. Nachfolgend wird der Ausdruck In-Phase auf Signale angewandt, die genau das gleiche Amplituden- und Zeitverhalten haben. Der Ausdruck deterministische Phase besagt, dass der Phasen-Offset zwischen zwei Signalen bekannt und berechenbar ist.

Phasenmessung mit dem Oszilloskop

Die Phasen von zwei verschiedenen Frequenzen – Signalphase und Referenzphase – lassen sich mit einem Oszilloskop relativ einfach vergleichen. Um darstellbar zu sein, müssen die Frequenzen beider Signale im Allgemeinen ganzzahlige Vielfache voneinander sein. Dies ist relativ häufig in vielen Taktschaltkreisen der Fall.

Beim Integer-N-PLL-Synthesizer ist die Beziehung zwischen der Referenzfrequenz (fRef) und der Ausgangsfrequenz (fA) normalerweise deterministisch und wiederholbar. Dazu wird jeweils ein Tastkopf des Oszilloskops an den Referenzeingang fRef und den Ausgang fA angelegt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Signal erst erfasst wird, wenn sicher ist, dass die Phase eingeschwungen ist.

Bei hochwertigen Oszilloskopen wie dem RTO1044 von Rohde & Schwarz kann der Ereignistrigger erst ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Zum Beispiel wenn ein spezifisches digitales Muster in den PLL-Baustein geschrieben und eine steigende Flanke des bekannten Signals vorhanden ist. Da es zwischen dem Schreiben des digitalen Musters bis zum Einschwingen des Signals eine Verzögerung geben kann, ist es entscheidend, eine gewisse Verzögerung zwischen den beiden Ereignissen einzufügen. Mit diesem speziellen Oszilloskopmodell ist das möglich.

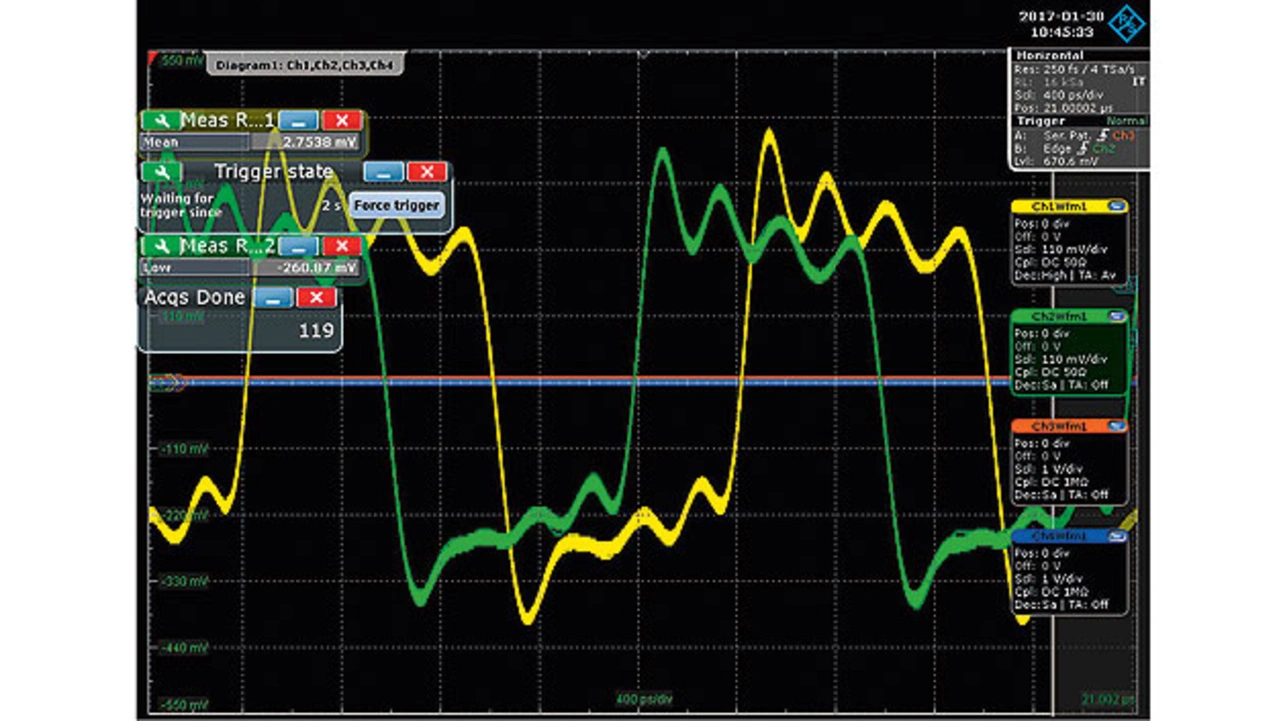

Das Ziel der Messung in Bild 1 ist, zu verifizieren, dass die Phasenverzögerung des PLL-Bausteins ADF4356 relativ zu einem bekannten Referenzsignal – in diesem Fall ein weiterer ADF4356, programmiert auf die gleiche Ausgangsfrequenz – konstant und beim Einschalten wiederholbar ist. Für die Messung wurde je ein Tastkopf an die CLK- und DATA-Leitung der SPI-Schnittstelle am ADF4356 angeschlossen. Sobald das digitale Muster zum Einstellen der bestimmten Frequenz beobachtet wurde, erfolgte eine Wartezeit von 1 s, bevor das Messgerät den Verlauf der Ausgangssignale an beiden PLLs im Zeitbereich erfasste..

Für diese Messung wurden zwei PLL-ICs des Typs ADF4356 auf eine VCO-Frequenz von 4 GHz eingerastet und durch acht auf 500 MHz geteilt. Ein IC wurde per Steuerbefehl wiederholt ein- und ausgeschaltet. 119 Messungen wurden mit dem Oszilloskop im „Infinite-Persistence-Mode“ durchgeführt und die Phasendifferenz zwischen den beiden Signalen ist konstant und wiederholbar. Dazu wurden mehrere Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Phasendifferenz wiederholbar ist. Niedrige Widerstandswerte des Spannungsteilers – der das Signal des VCO-Ausgangs in den N-Zählereingang eingespeist – führen zu einer geringeren Messunsicherheit als beim Einsatz hoch¬ohmiger Widerstände. Da PLL und VCO des ADF4356 1.024 unterschiedliche Bänder haben, ist es wichtig, dass diese Messunsicherheit mithilfe der manuellen Kalibrierung eliminiert wird.

Resynchronisation auf die Phase

Die Phasen-Resynchronisation ist definiert als die Fähigkeit von Fraktional-N-PLLs, bei jeder beliebigen Frequenz zum gleichen Phasenoffset zurückzukehren. Dies bedeutet für eine Frequenz f1 mit der Phase P1, dass beim programmierten Wechsel von einer anderen Frequenz auf die Frequenz f1 stets die gleiche ursprüngliche Phasenlage P1 eingehalten wird. Bei dieser Definition bleiben Änderungen infolge von VCO-Drift, Leckströmen und Temperaturänderungen unberücksichtigt.

Der Befehl zur Resynchronisation (Resync) des ADF4356 schickt einen Reset-Impuls zum Fraktional-N-Σ/Δ-Modulator, der ihn in einen bekannten definierten Zustand bringt. Dieser Impuls muss den Schaltkreis zurück¬setzen, nachdem die Frequenz eingeschwungen ist und Vorgänge wie VCO-Bandauswahl und das Einschwingen des Schleifenfilters abgeschlossen sind. Neueste PLLs können das Timing des Rücksetzimpulses so fein einstellen, dass die Phasenlage des Ausgangssignal in Stufen von 360°/225 variiert werden kann. Damit ist sie eine Stufe kleiner als mit den meisten Messgeräten gemessen werden kann.

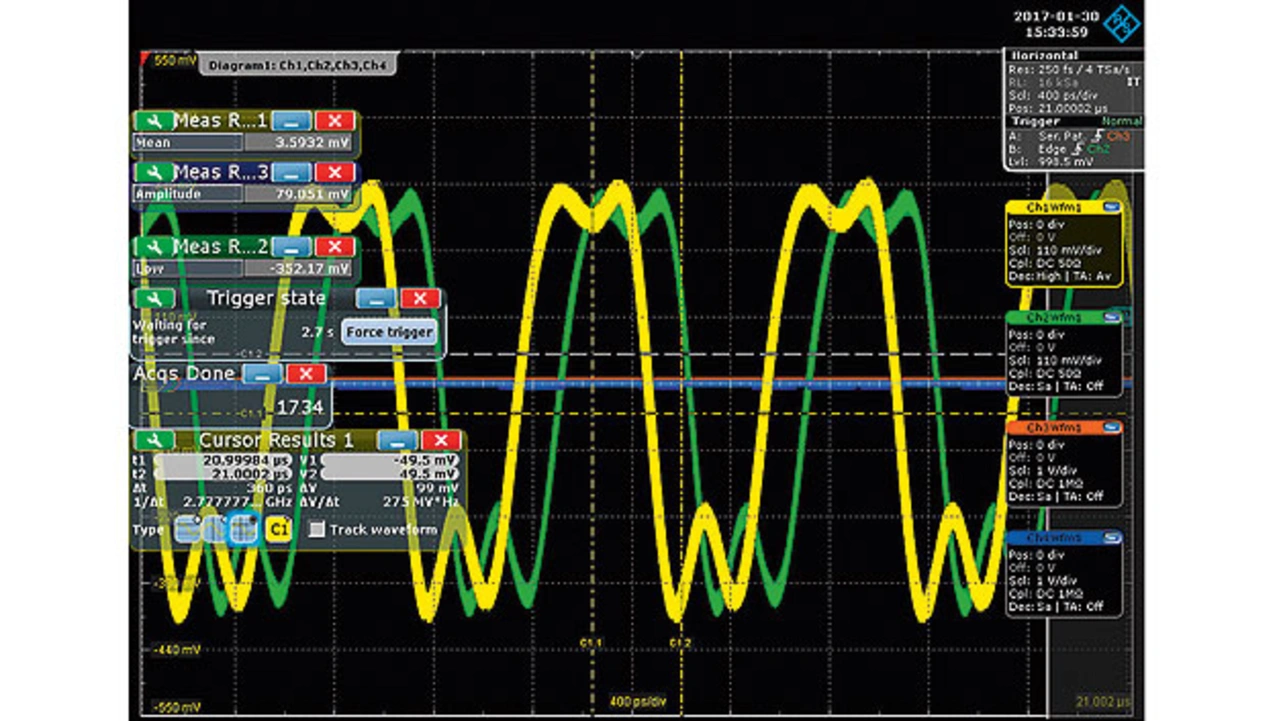

Für die Messung in Bild 2 wurden die VCOs von zwei ADF4356 auf 4.002,5 MHz programmiert und die Frequenz durch acht geteilt. Die PLL des zweiten ADF4356 wurde anschließend per Software auf eine VCO-Frequenz von 4.694 MHz eingestellt und dann wieder zurück auf 4.002,5 MHz geschaltet. Diese Frequenzsprünge wurden mehrfach wiederholt und das Verhalten der PLL mit einem Oszilloskop untersucht. Im Messergebnis von Bild 2 lässt sich erkennen, dass bei jeder der über 1.700 durchgeführten Frequenzänderungen die PLL stets auf die gleiche Phase einschwingt.

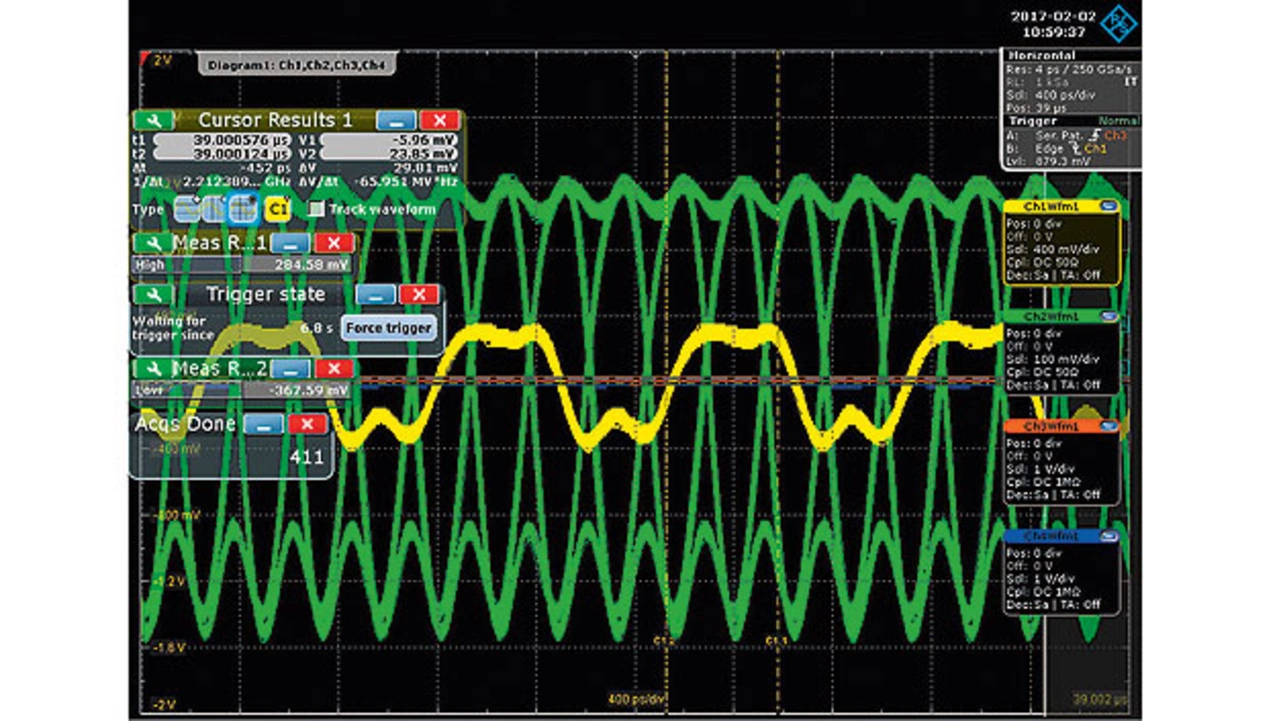

Um die Fähigkeit zu untersuchen, verschiedene Werte für den Phasenoffset zu programmieren, wurde die Phase auf 90 °, 180 °, 270 ° und 0 ° programmiert. Bild 3 zeigt das Messergebnis auf dem Oszilloskop. Relativ zum ursprünglichen Signal auf Kanal 1 sind vier Signale mit gleichen Abständen zu erkennen. Dies bestätigt die Genauigkeit der Phasen-Resynchronisation mit programmierbarem Phasenoffset.

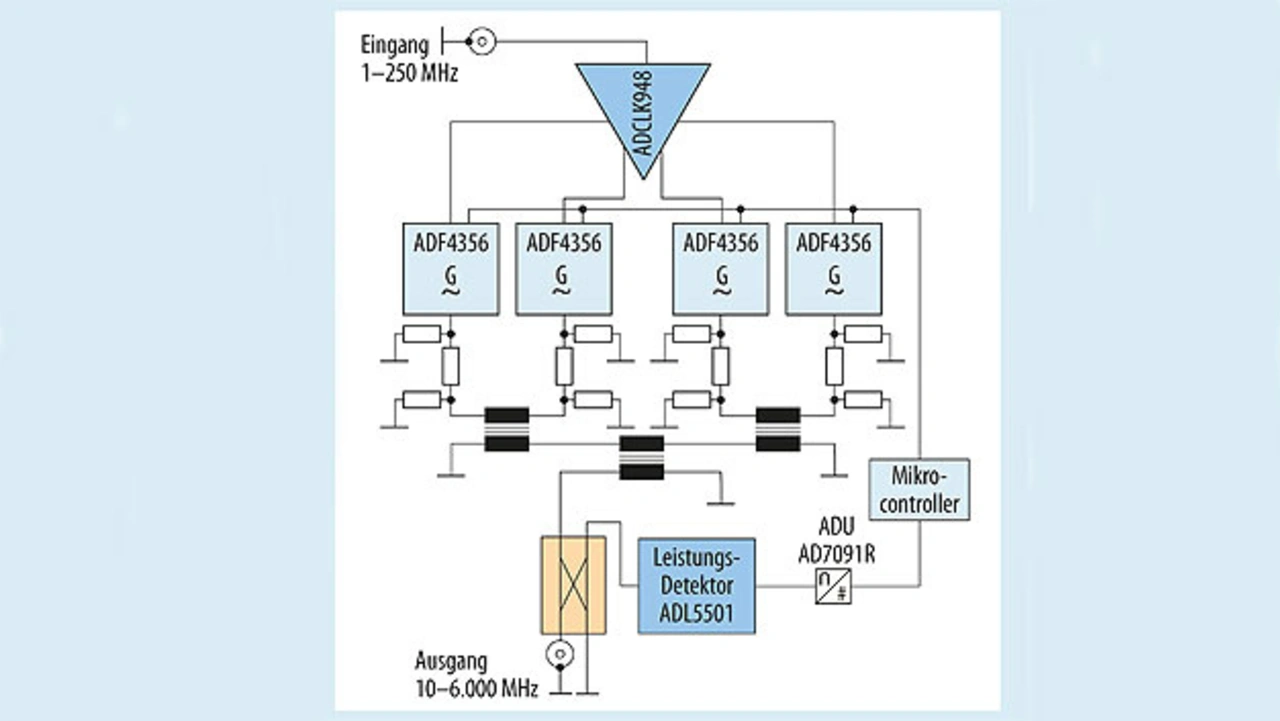

Dieses Leistungsmerkmal ist äußerst nützlich und bedeutet, dass eine Look-up-Tabelle mit Phasenwerten für jede genutzte Frequenz erstellt werden kann, in der für jede Frequenz ein eigener Phasenwert eingetragen ist. In einer Anwendung, die vier Oszillatorsignale in Phase kombiniert, werden Phasen-Resynchronisation und die Programmierung des Phasenoffsets verwendet, um die Phasen der Ausgangssignale anzupassen, damit sie zusammen ein Signal mit um 6 dB geringerem Phasenrauschen liefern (Bild 4).

Wird der ADF4356 als abstimmbarer Oszillator verwendet, z.B. in der ersten Stufe eines Signalanalysators, so erlauben es seine Fähigkeiten zur Resynchronisation und zum Einstellen des Phasenoffsets, dass der Anwender beim Einschalten eine Einmalkalibrierung durchführen kann, um den genauen Phasenwert für jeden Oszillator zu bestimmen. Als Oszillator verwendet, können die Phasenwerte für jeden Oszillator individuell nach Bedarf programmiert werden. Dies macht die Prozedur, bei jeder Frequenz kalibrieren zu müssen, überflüssig.

Bei einer phasenkritischen Anwendung, z.B. in einem Netzwerkanalysator, kann die PLL-Oszillatorschaltung die Phasenwerte bei jeder Frequenz beim Einschalten messen und sie so einprogrammieren, wie sie benötigt werden, damit der Oszillator den gesamten relevanten Bereich durchläuft.

- Exakte Phasensteuerung für 5G-Applikationen

- Phase messen – mit Vektorsignal- und Netzwerkanalysator