Schaltungstechnik für Sensoren

Diskrete Verstärker optimieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Rauschquellen am Eingang

Rauschquellen am Eingang

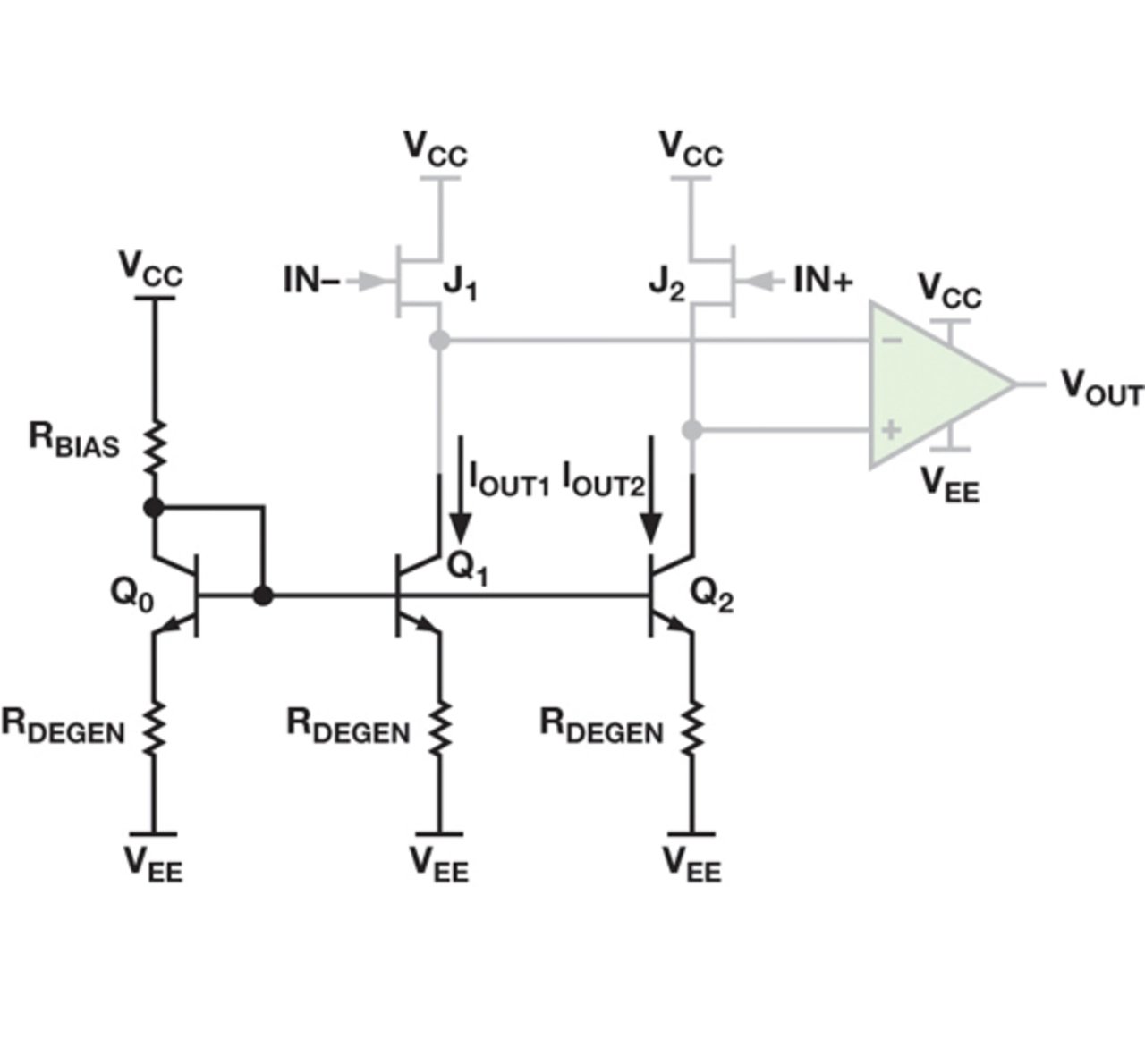

Die Stromquellen, mit denen die FET-Eingangspuffer vorgespannt werden (Biasing), können sich enorm auf das Gesamtrauschen auswirken, falls sie nicht richtig implementiert sind. Eine Möglichkeit, den Bias-Rauschbeitrag zu minimieren, besteht darin, »Degenerationswiderstände« (RDGEN) zu einem einfachen Stromspiegel hinzuzufügen (Bild 3). Der Strom, der in den Transistor Q0 fließt, wird in die Transistoren Q1 und Q2 gespiegelt. Die Rauschquellen beinhalten das 1/f- und Schrotrauschen der Transistoren. Durch die Degenerationswiderstände sinkt das Schrotrauschen um den Faktor 1 + gm ∙ RDEGEN (gm ist die Steilheit bzw. die Transkonduktanz der Transistoren), es hat aber keine Auswirkungen auf das rosa Rauschen. Diese Rauschquelle, modelliert als Strom zwischen Basis und Emitter, verbessert sich durch Hinzufügen von RDEGEN nicht. Eine andere Stromquellenarchitektur ist also erforderlich, um beide Rauschquellen gleichzeitig zu reduzieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

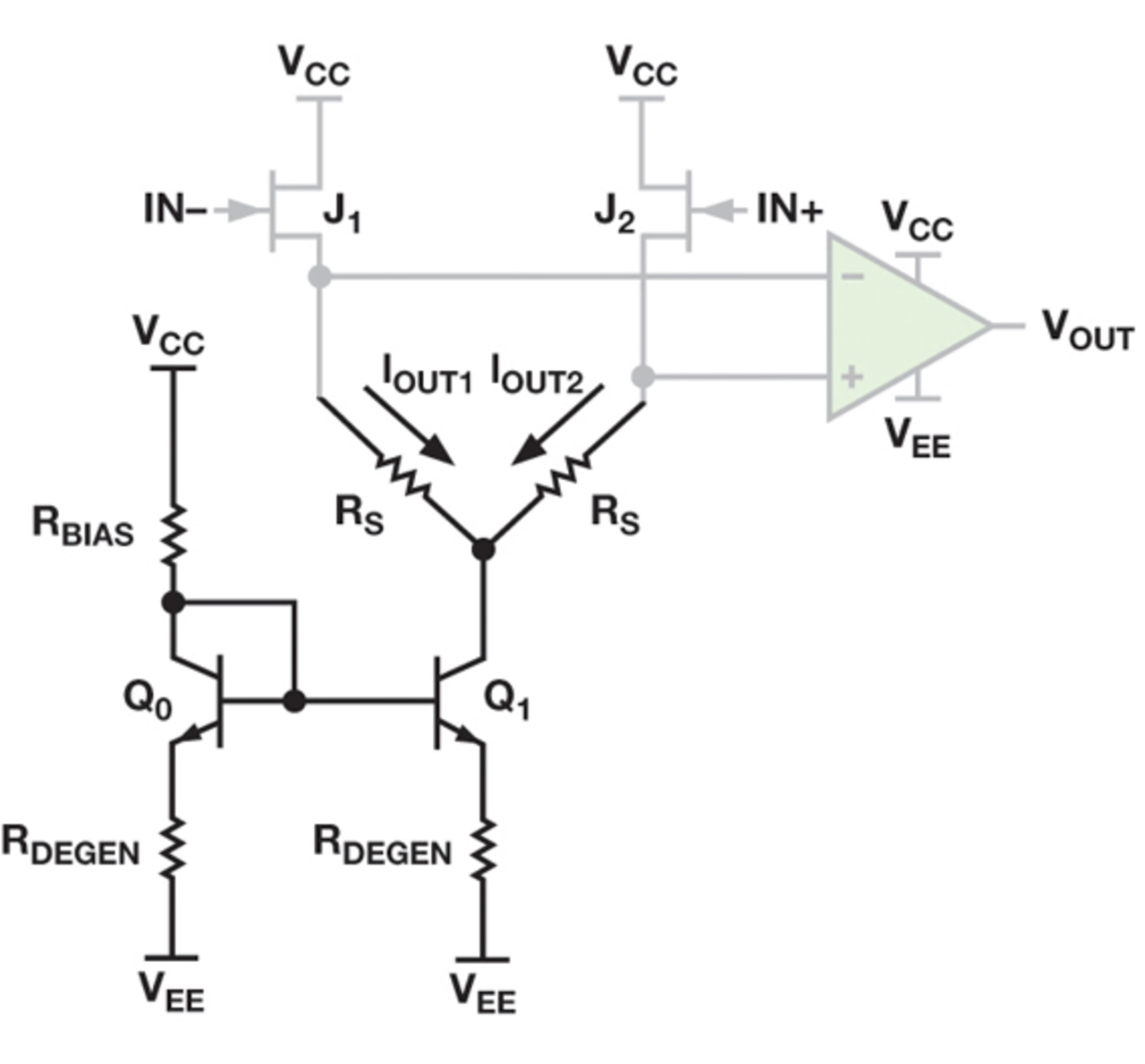

Ein derart modifizierter Stromspiegel ist in Bild 4 dargestellt. Diese Stromquelle benötigt weniger Transistoren, erlaubt den Einsatz eines Transistorpaares statt eines Vierfachtypen und reduziert somit den Platzbedarf und die Kosten. Das Rauschen reduziert sich erheblich, da sowohl des Schrot- als auch das rosa Rauschen eliminiert werden. Der Strom vom Transistor Q0 wird auf den Transistor Q1 gespiegelt.

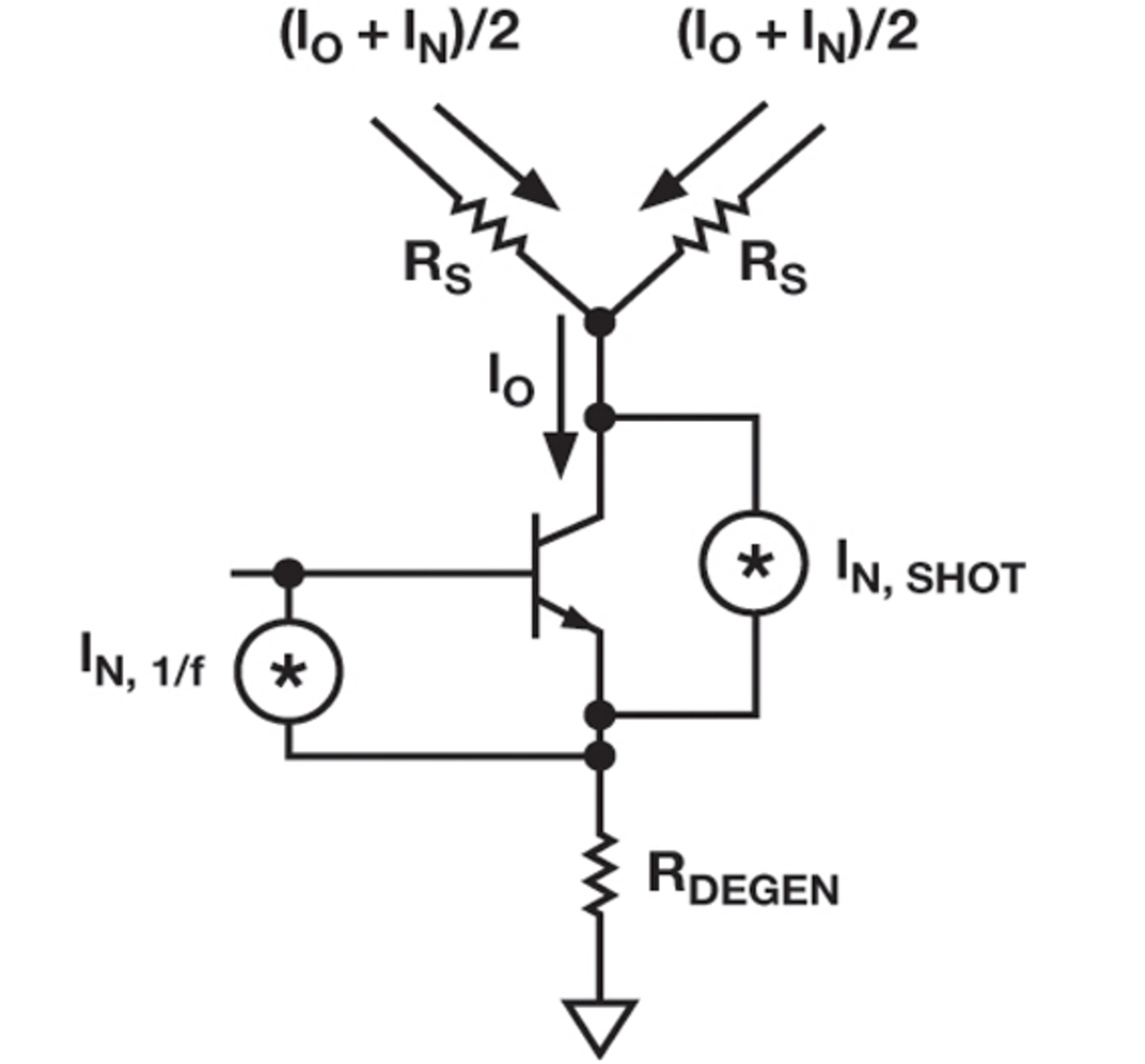

Dieser Strom teilt sich über ein Widerstandspaar am Kollektor gleichmäßig auf und damit auch das 1/f- und Schrotrauschen. Da die Rauschquellen vom gleichen Transistor kommen, sind sie kohärent, und der Ausgang ist differenziell. Somit wird das Rauschen eliminiert (Bild 5).

Die Stromspiegel-Transistoren sind mit einem Degenerationswiderstand versehen, um Stromanpassung und Ausgangsimpedanz zu verbessern. Der Strom ergibt sich entsprechend des Spannungsabfalls über RDEGEN. Somit ist eine Transistoranpassung nicht so wichtig wie im Fall ohne Degenerationswiderstand. Dies erlaubt den Einsatz von fast jedem angepassten Paar. Doch die Kollektorkapazität muss klein sein, um die Stabilität beizubehalten. Die differenzielle Eingangskapazität der beiden Implementierungen bleibt unverändert, da die Kopplung zwischen den Quellen der beiden Eingangsbauteile von der geringen differenziellen Eingangsimpedanz des Verstärkers dominiert wird.

Für Testzwecke wurde die Spannungsreferenz, die den Ruhestrom bestimmt, über einen mit VCC verbundenen Widerstand eingestellt. Dies macht die Schaltung immun gegenüber Performanceproblemen, falls sich VCC ändert. In der Praxis sollte statt eines Widerstands eine Zenerdiode, eine Bandgap-Referenz oder eine integrierte Spannungsreferenz zum Einsatz kommen.

Der OPV bestimmt die Geschwindigkeit, das Rauschen, das Ausgangsverhalten und die Verzerrung des Verstärkers. Er muss daher entsprechend der Anwendung gewählt werden. Tabelle 1 zeigt einige typische Werte für passende OPVs.

| Bauteilnummer | Breitbandrauschen in nV/√Hz | Versorgungsstrom in mA pro Verstärker | 3-dB-bandbreite in MHz bei Verstärkung G = 1 | Versorgungsspannung in V |

|---|---|---|---|---|

| ADA4897 | 1,0 | 3 | 230 |

±1,5 bis ±5 |

| ADA4898 | 0,9 | 8 | 65 |

±5 bis ±18 |

Tabelle 1: Relevante OPV-Eigenschaften

Der »ADA4897« von Analog Devices eignet sich, um das geringe Rauschen, das die meisten schnellen Sensoranwendungen verlangen, zu erreichen. Für Hochvolt-Anwendungen ist der »ADA4898« ebenfalls eine gute Wahl. Er kann mit Spannungen von ±18 V arbeiten und behält sein niedriges Rauschen, während er nur 8 mA Versorgungsstrom aufnimmt. Beide Verstärker ergeben jeweils eine Schaltung mit einer Spannungsanstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate) von über 50 V/μs.

Die Eingangs-FETs bestimmen das Eingangsverhalten des Verstärkers. Für die höchste Leistungsfähigkeit sind FETs mit guter Anpassung (Matching), geringem Rauschen und niedrigem Eingangs-Ruhestrom erforderlich. Am wichtigsten ist aber, dass diese JFETs die Eingangsoffsetspannung bestimmen. Somit müssen sie sehr gut aneinander angepasst sein. Im Falle des LSK389 beträgt das maximale ΔVGS 20 mV, entsprechend einer VOS von 20 mV. Das folgende Beispiel nutzt einen Verstärker, implementiert mit n-Kanal-JFETs des Typs »LSK389A« von Linear Integrated Systems, Transistoren des Typs »PMP4201« von NXP Semiconductors und einem OPV des Typs »ADA4897« von Analog Devices (Tabelle 2).

| Bauteilnummer | Breitbandrauschen in nV/√Hz bei 1 kHz | maximale differnezielle Gate-Source-Abschnürspannung (mV) | Gate-Source-Sättigungsstromverhältnis (minimal) | Gate-Strom in pA |

|---|---|---|---|---|

| LSK389A | 0,9 (lD = 2 mA) | 20 | 0,9 | N/A |

| LSK489 | 1,8 (lD = 2 mA) | 20 | 0,90 | -2 bis -25 |

| 2N5564 | 2,0 (lD = 2 mA) | 5 | 0,95 | -3 |

| 2SJ109 | 1,1 (lD = 3 mA) | 20 | 0,90 | N/A |

Tabelle 2: Relevante JFET-Eigenschaften

- Diskrete Verstärker optimieren

- Rauschquellen am Eingang

- Offsetspannung minimieren

- Offsetdrift minimieren