Raspberry Pi Industrial Expert Day

Industriecomputer mit Himbeerkern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

JavaFX und andere Sorgenkinder

Doch natürlich ist nicht alles zu gut um wahr zu sein. Marek Machacek arbeitet für Digital Concepts bei zwei Projekten mit dem Raspberry Pi: einmal an der Entwicklung eines auf Änderung des Luftdrucks in der Bettmatratze basierenden Puls- und Blutdruckmessgeräts sowie beim EnOcean-Gateway.

Begrenzungsfaktoren sind ihm zufolge die unflexible Secure-Boot-Partition, nur eine vorhandene HW-UART-Schnittstelle sowie der mit 4 GB knappe Flash-Speicher beim Compute Modul 3. Bedingt durch den im Multimedia-Prozessor integrierten VideoCore muss der Pi zuerst die Grafik booten. Die gesamte Bootsequenz dauert dadurch über 20 Sekunden, was für manche Anwendungen zu lang ist.

Prof. Ulrich Schaarschmidt von der Hochschule Düsseldorf, der mit seinem Team bei den Projekten »WieDAS« und »NutzerWelten« an der Steigerung der Lebensqualität im Haushalt forschte, nutze dafür einen Raspberry zusammen mit vielen externen Haushaltssensoren. Bei der grundlegenden Projektentwicklung mit dem Pi stieß sein Team vor allem auf ein Problem: JavaFX.

Der RPi verwendet die Programmiersprache für die Grafikoberfläche, obwohl schon seit längerem bekannt ist, dass Oracle es aus dem Java Development Kit langsam auskoppeln und ab 2022 gar nicht mehr unterstützen will. Relativ kleinlaut hat Oracle bei der SE-Version 8u33 verkündet, dass JavaFX ab sofort nicht mehr im ARM-Package integriert ist. Allerdings gibt es hierfür bereits eine von der Community entwickelte Open-Source-Lösung: das schon länger bekannte OpenJFX.

Außerdem hat der Professor noch zwei Tipps für die gebannten Zuhörer: Die SD-Karte als Hauptspeicher ist erfahrungsgemäß bei zu häufigen Zugriffen – also meist beim Datenloggen – nach wenigen Monaten am Ende. Deshalb empfehle es sich, die Projekte zwar auf der SD-Karte zu entwickeln, aber im späteren Einsatz stattdessen einen USB-Speicher zu verwenden.

Aufpassen solle man auch bei der gestiegenen Wärmeabstrahlung des neusten RPi-Modells, auch trotz des neuen Heatspreaders auf der CPU. Ein größer dimensioniertes Gehäuse, ein Lüfter oder die angebotenen Kühlkörper stellen, gegebenenfalls in Kombination, eine Lösung dar.

Bei den meisten Projektumsetzungen hat sich darüber hinaus gezeigt, dass die angepriesene Kompatibilität nicht immer gegeben ist. Auch wenn sich durchaus positive Veränderungen feststellen ließen – von Kleinigkeiten wie dem Verschieben der abstehenden USB-Buchse beim ersten Minirechner bis zum Beheben zahlreicher Software-Bugs – verliefen die Umstiege auf neuere Modelle, meist auf Grund der Zusatz-Software, nicht ganz reibungslos. RPi-Hardware-Chef Thornton versprach zwar, dass jede neue Raspbian-Version auf allen Modellen vor der Veröffentlichung getestet werde, fügte aber hinzu, dass das neuste OS wohl auf den ersten Modellen sehr gemach läuft.

Mehrfach zu hören war ebenfalls das Klagen über die fehlende LVDS-/eDP-Display-Schnittstelle für smarte (TFT-) Display-Anwendungen, wobei diese mit Zusatzbausteinen und fertigen Modulen aus der HDMI-Schnittstelle ableitbar ist. Außerdem bereitet die »Langzeit«-Verfügbarkeit des Raspberrys von gerade einmal fünf Jahren einigen Industrievertretern Kopfschmerzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

RPi bei der Projektumsetzung

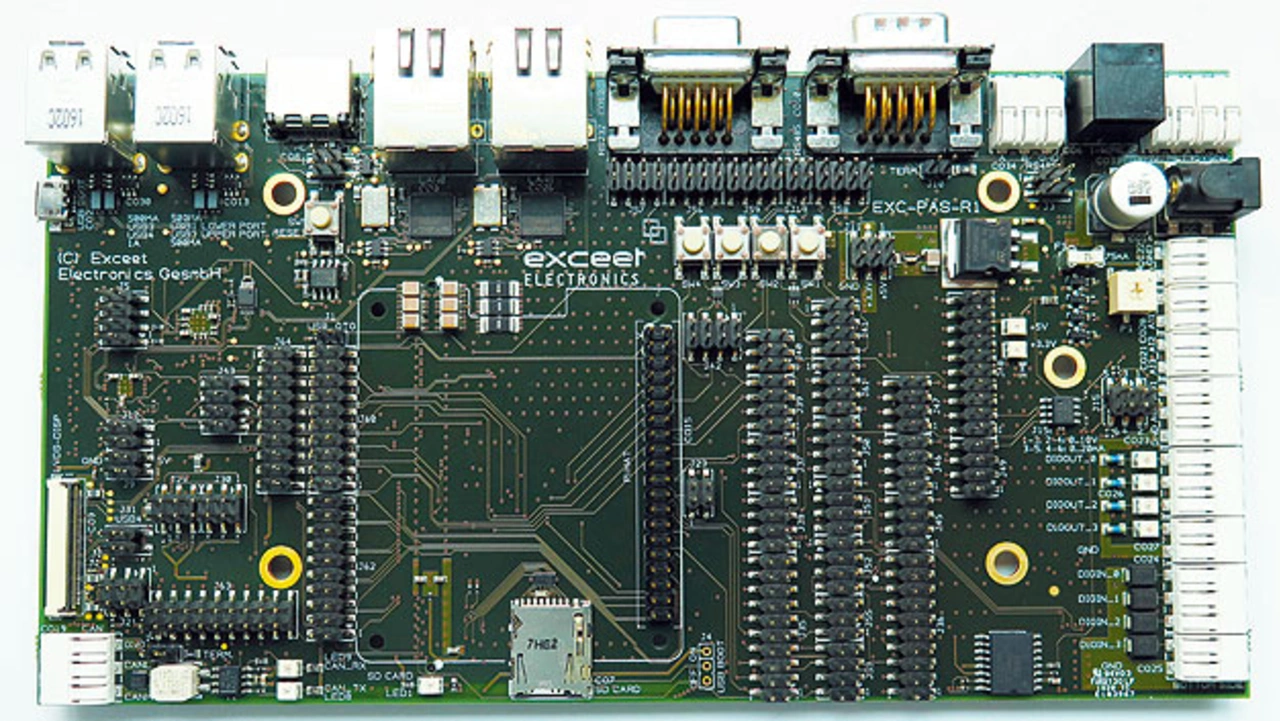

Für die umfangreiche industrielle Projektarbeit entwickelte exceet Electronics ein neues, im Vergleich zum offiziellen IO-Board V3 umfangreicheres Board: das Passpartout. Wie der Name bereits verrät, soll es durch die breite Palette an Interfaces und Erweiterungsmöglichkeiten möglichst für jedes Einsatzgebiet geeignet sein. Erwähnenswert sind dabei die (zweimal vorhandene) Ethernet-, CAN-, RS232-, RS485- und LVDS-Schnittstelle, ein RTC-Modul, ein Security-Element-Steckplatz sowie eine Vielzahl an analogen und digitalen I/Os. Im Lieferumfang ist auch eine Stromversorgung für 10-24 V enthalten.

Ein gutes Beispiel für den marktreifen Einsatz des kreditkartengroßen Rechners ist das HomeKit von Apple. Digital Concepts entwickelt und fertigt – unter anderem zusammen mit Polyrack – EnOcean-kompatible Gateways, die die einzelnen Sensoren und Aktoren verschiedenster Firmen mit dem Internet verbinden. Die Apple-HomeKit-Zertifizierung ist schon für zahlreiche Smart Home Devices abgeschlossen, viele weitere befinden sich in der Endphase.

Das Unternehmen Jäger Direkt vertreibt das Produkt unter dem Namen »Opus« in Form von vollständigen Smart-Home-Lösungen. Diese Art von HomeKit-Lösung wurde laut Apple europaweit erstmals beim deutschen Fertighaushersteller WeberHaus eingesetzt, wo es bereits in einigen Häusern verbaut ist und fest zur Produktpalette dazugehört.

Nur am Rande wird von Roger Thornton erwähnt, dass das RPi Compute Module auch in NEC-Displays verbaut ist, was zeigt, dass der Pi in der Industrie sogar schon in ausgereiften Serienprodukten seinen Dienst erbringt.

Der RPi ist in der Industrie angekommen

Der Raspberry Pi hat sich wohl endgültig vom reinen Education- und Maker-Image gelöst, was auch der Konkurrenz nicht entgangen ist. So befand sich der (neue) Arduino-CEO Dr. Fabio Violante unter den Zuschauern und wirkte sichtlich beeindruckt. Wenn die Leistung, die Ausstattung und das Raspbian OS ausreichen, gibt es zu der Himbeere wohl kaum eine Alternative, was Preis und Unterstützung angeht. Dabei spart man sowohl am Produktions- und Entwicklungs-aufwand als auch an Tests und Zertifizierungen, und das selbst bei hohen Anforderungen, wie etwa in der Medizinelektronik.

Umgekehrt sollte man aber auch die Grenzen bedenken, die die Closed-Source-Hardware setzt: Man muss mit dem Speicher, der Leistung und den Interfaces auskommen.

Ein Beispiel: Wenn der 1-GB-Grafikspeicher des integrierten 400-MHz-VideoCores IV im BCM2837B0 ARM-Cortex-A53-Prozessor mit der Anwendung ausgelastet sind (maximal Full-HD mit 30 pps), kann man ihn nicht ohne größeren Aufwand erweitern oder ersetzen. Und auch grundsätzlich ist Speicher teuer. Thornton sieht aber darin auch eine Chance: Der dadurch entstehende Minimalismus sei bei der stark voranschreitenden Digitalisierung samt der Komplexität und den Energieeinsparkonzepten ein starker Antrieb für Effizienz.

- Industriecomputer mit Himbeerkern

- JavaFX und andere Sorgenkinder