Rechnergestützter Entwurf und Simulation von optischen Verbindungen in Leiterplatten

CAD für optische Leiterplatten

Fortsetzung des Artikels von Teil 6

Entwurf und Simulation optischer Verbindungen erfordern ganzheitliche Sichtweise

Mit Hilfe der Entwurfs- und Simulationswerkzeuge sollten die optischen Verbindungssysteme hinsichtlich ihres stationären und transienten Übertragungsverhaltens hinreichend genau modelliert, simuliert, analysiert und optimiert werden können. Neben der Signaldämpfung und dem Übersprechverhalten, vornehmlich an den optischen Koppelstellen, gehören zu den wesentlichen zu analysierenden Übertragungseigenschaften die Laufzeit, Dispersion und Flankensteilheit des optischen Signals entlang einer Wellenleiterkernstruktur. Es zeigt sich, dass hierfür eine ganzheitliche Sichtweise des optischen Signalpfads erforderlich ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der Entwurf und die Simulation der auf planar integrierten optischen Wellenleitern basierenden Verbindungssysteme umfassen somit vollständig den in Bild 2 dargestellten optischen Signalpfad. Der Pfad beginnt an der optischen Ausgangsseite der Quelle – in der Regel eine vertikal emittierende Laserdiode (LD) mit ihrem charakteristischen räumlichen Emissionsspektrum – und endet an der optischen Eingangseite des Empfängers – zumeist eine PIN-Photodiode (PD). Ziel ist es, anhand von Simulationen eine hinreichend genaue Vorhersage der zu erwartenden Signalintegrität entlang des optischen Signalpfades zu treffen. Diese ist letztlich als Qualitätskriterium eines Entwurfes für eine optische Verbindung zu bewerten. Dafür sind zwei wesentliche Simulationsaufgaben zu bewältigen: Zum einen muss die Ein- bzw. Auskopplung des optischen Signals zwischen den aktiven Komponenten (LD, PD) und den planar integrierten optischen Wellenleitern berechnet werden, zum anderen muss die Signalausbreitung in dem optischen Wellenleitersystem mit Längen bis zu mehreren Metern unter Berücksichtigung einer Reihe charakteristischer Wellenleitereigenschaften simuliert werden. Letztere sind insbesondere die Kerngeometrie des optischen Wellenleiters, die Rauhigkeit der Wellenleiterwände im Kern-Mantel-Bereich, die Brechzahlen der Kern- und Mantelmaterialien des Wellenleiters sowie deren intrinsische Materialabsorptionseigenschaften. Darüber hinaus wird das Übertragungsverhalten der hier betrachteten optischen Verbindungen in der Regel massiv durch das Verlegen (Routing), die Länge der Wellenleiter und die Eigenschaften optischer Koppelstellen beeinflusst.

Entwurfsprozess und Entwurfswerkzeuge

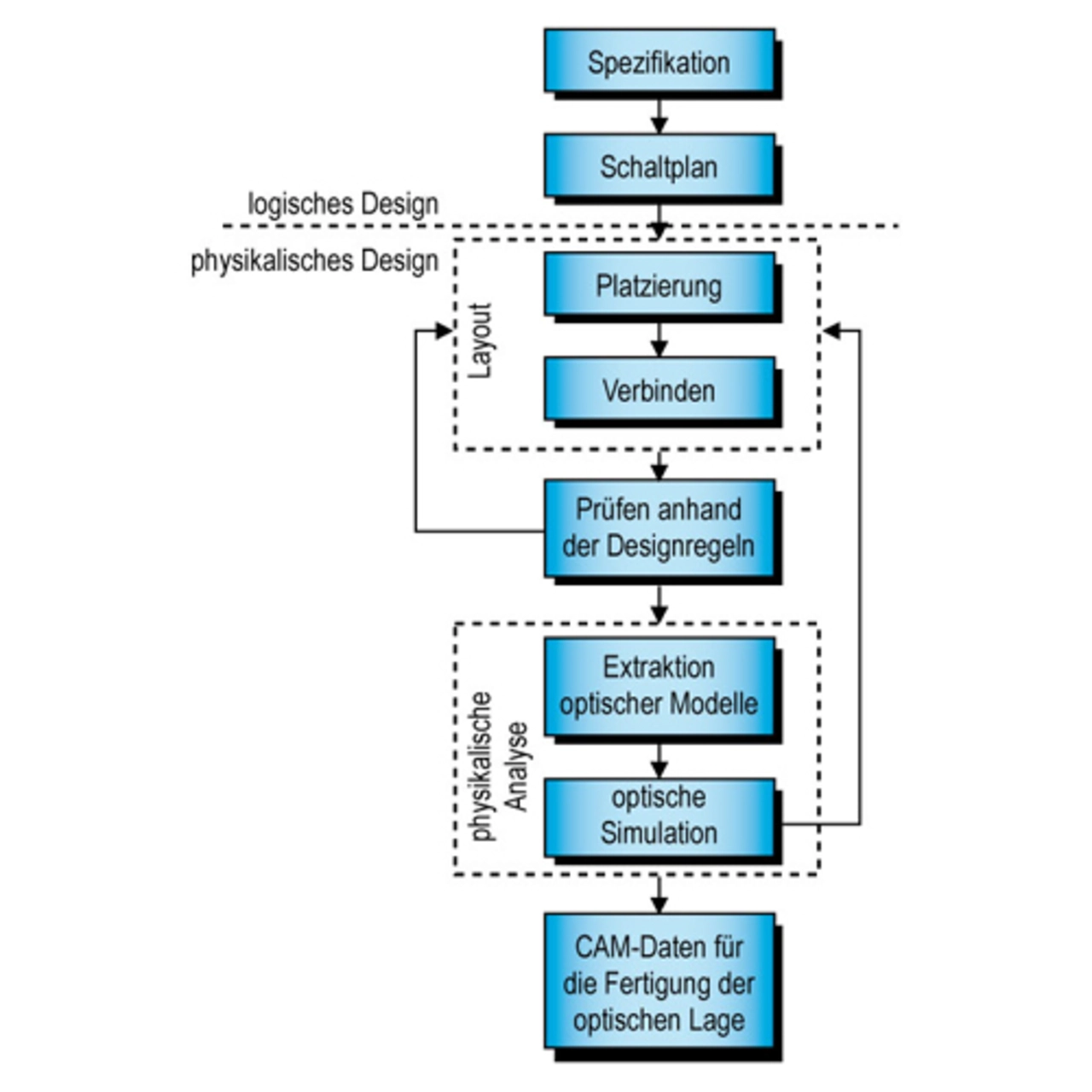

Neben einer weitgehenden Kompatibilität der optischen Aufbau- und Verbindungstechnik zur bestehenden Leiterplattentechnik wird auch eine hohe Kompatibilität im Entwurfsprozess angestrebt. Ziel ist es also, die Schritte im Entwurfsablauf für eine optische Lage soweit wie möglich an den bekannten Entwurfsprozess elektrischer Verbindungen anzulehnen.

Bild 3 zeigt die wesentlichen Schritte des Entwurfsprozesses für eine optische Lage. Der an dieser Stelle im weiteren betrachtete physikalische Entwurf setzt auf die aus den vorhergegangenen Schritten Design Specification (Spezifikation) und Schematic Design (Schaltplan) hervorgegangene Netzliste auf. Um die Netzliste in ein geeignetes Layout einer optischen Lage umzusetzen, werden zunächst die Platzierungen der optischen Quellen und Empfänger sowie deren mikrooptischer Ein- und Ausgänge vorgenommen. Im nachfolgenden Routing-Schritt (Verbinden) werden dann die optischen Ein- und Ausgänge analog der Netzliste durch entsprechend dimensionierte planar integrierte Wellenleiter verbunden.

Die Durchführung dieser komplexen Entwurfsarbeiten erfordert die Unterstützung durch angepasste Entwurfswerkzeuge, die auf die Merkmale der optischen Verbindungstechnik zugeschnitten sind. Erweitert um spezifische Entwurfsregeln für optische Verbindungen, können diese dann auch bei der Vermeidung von Designfehlern in der frühen Phase des physikalischen Entwurfes unterstützen (Design Rule Check). Der Forschungsprototyp eines im C-LAB entwickelten Layout-Werkzeuges ist in Bild 4 dargestellt. Placement und Routing erfolgen bei diesem Programm noch manuell.

- CAD für optische Leiterplatten

- Literatur

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- Entwurf und Simulation optischer Verbindungen erfordern ganzheitliche Sichtweise