Rechnergestützter Entwurf und Simulation von optischen Verbindungen in Leiterplatten

CAD für optische Leiterplatten

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

CAD für optische Leiterplatten

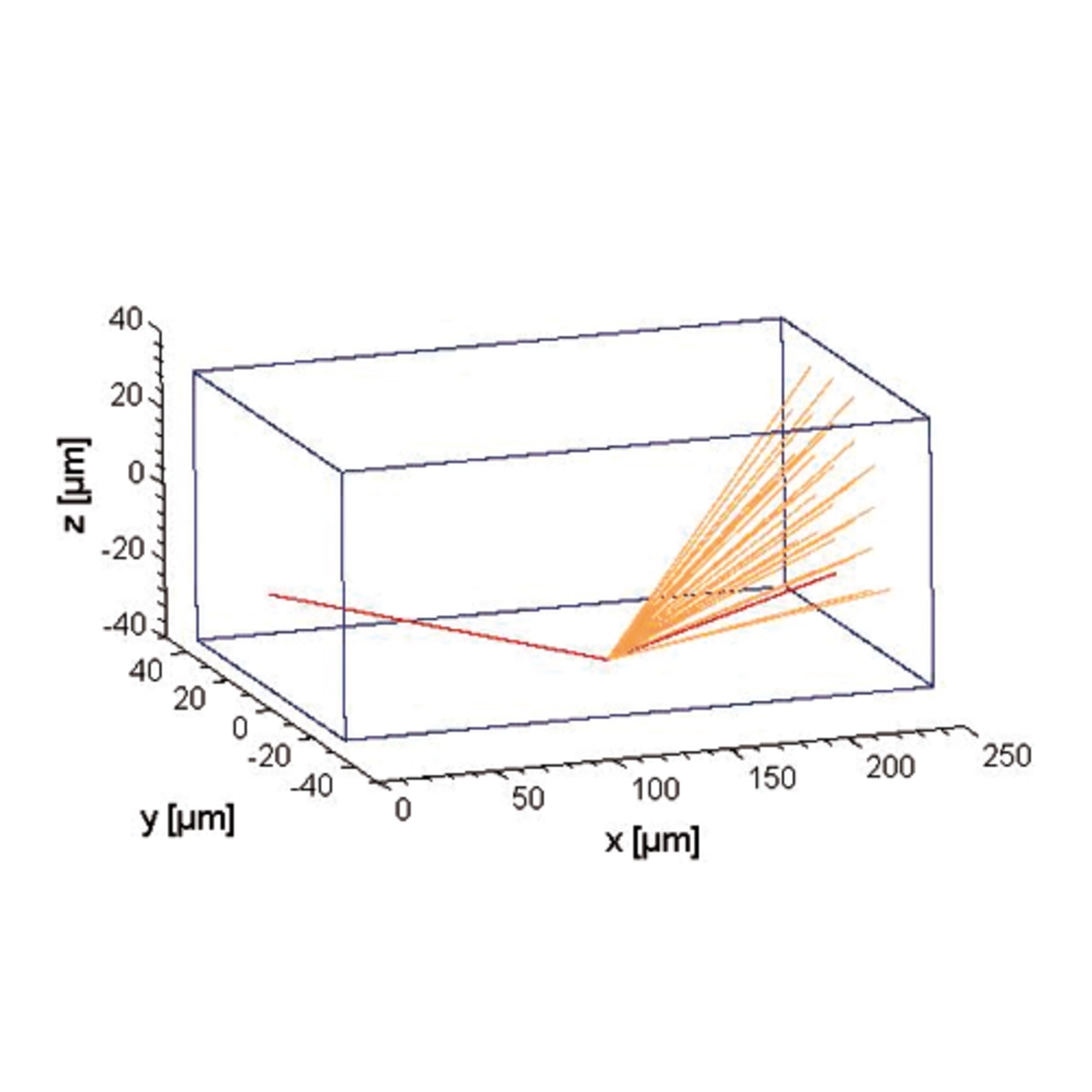

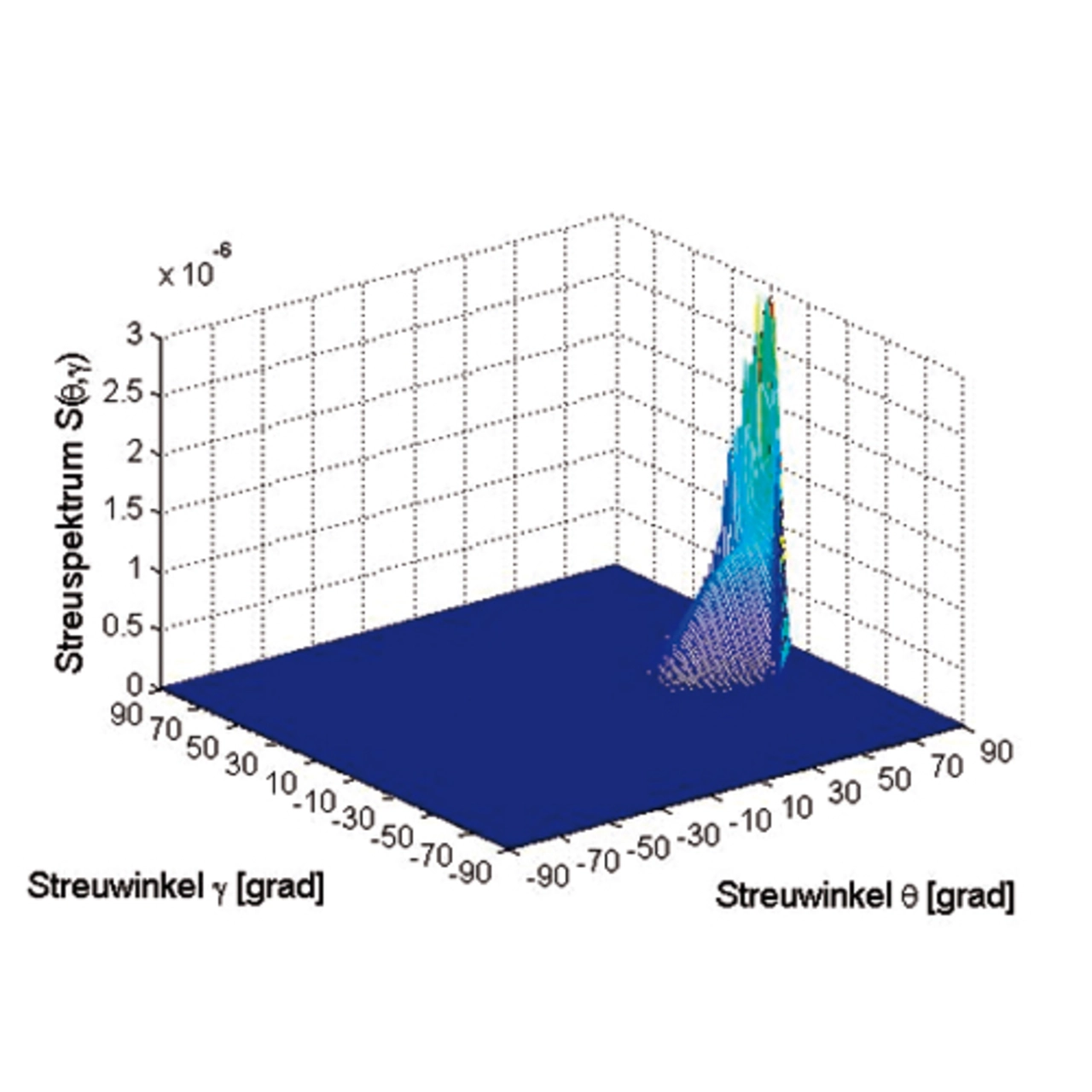

Hinsichtlich der Rechenzeit optimierte Methoden der Schnittpunktsuche zur Bestimmung des geometrischen Strahlenpfades (siehe Bild 5) sowie eine skalierbare diffuse, semi-sequenzielle Strahlverfolgung runden das Simulationsverfahren ab [13]. Letztere ermöglicht das Berücksichtigen von zusätzlichen Strahlenpfaden gestreuter, lokal ebener Wellen, die beim Auftreffen des Strahlenpfades auf eine raue Wellenleiterkernwand aus lokalen Streuprozessen (Bild 6) hervorgehen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die semi-sequenzielle Vorgehensweise stellt eine Mischform aus den klassischen sequenziellen und nicht-sequenziellen Strahlverfolgungsmethoden kommerzieller Ray-Tracing- Simulationswerkzeuge wie TracePro [15] oder Zemax [16] dar. Sie beruht auf dem in Bild 4 und 5 dargestellten modularen Aufbau der Wellenleiterkernhülle. Innerhalb eines Kernsegmentes wird eine flexible, nicht-sequenzielle Strahlverfolgung durchgeführt. Verlässt der Strahl das Kernsegment über seine Stirnflächen, wird die Strahlverfolgung im nächsten Kernsegment weitergeführt. Dies entspricht einer rechenzeiteffizienten, sequenziellen Vorgehensweise in der Strahlverfolgung, so dass die hier betrachtete Strahlverfolgung eine rechenzeiteffiziente Mischform darstellt.

Die Auswertung der Ergebnisse der hybriden wellen- und strahlenoptischen Simulation erfolgt mit Hilfe eines optischen Empfängermodells durch Integration der optischen Leistungen der auf den Empfänger auftreffenden lokal ebenen Wellen. Dabei können ortsaufgelöste Leistungsverteilungen über der sensitiven Fläche des Empfängers zur Auswertung des Nahfeldes herangezogen werden. Ebenso lassen sich winkelaufgelöste Leistungsverteilungen zur Auswertung des Fernfeldes verwenden. Beide Verteilungen beschreiben stationäre Übertragungseigenschaften des optischen Wellenleiters, mit denen unter anderem der Ausleuchtungsgrad der numerischen Apertur sowie des Wellenleiterkerns vorhergesagt werden kann. Um die transienten Übertragungseigenschaften des Wellenleiters untersuchen zu können, wird durch Auswerten der Strahllaufzeiten eine zeitaufgelöste Leistungsverteilung mit Hilfe des Empfängermodells berechnet (Bild 7), die unter der Voraussetzung einer sprungförmigen Anregung der Quellstrahlen der Sprungantwort des optischen Wellenleiters entspricht.

Durch Auswerten der Sprungantwort lassen sich dann charakteristische Zeitbereichsgrößen – Signallaufzeit TD, Anstiegszeit TR, Signaldispersion TM – als auch stationäre Größen (Signaldämpfung, Leistungsreserve) der Signalübertragung extrahieren und somit die Signalintegrität entlang der optischen Übertragungsstrecke anhand dieser Parameter prüfen.

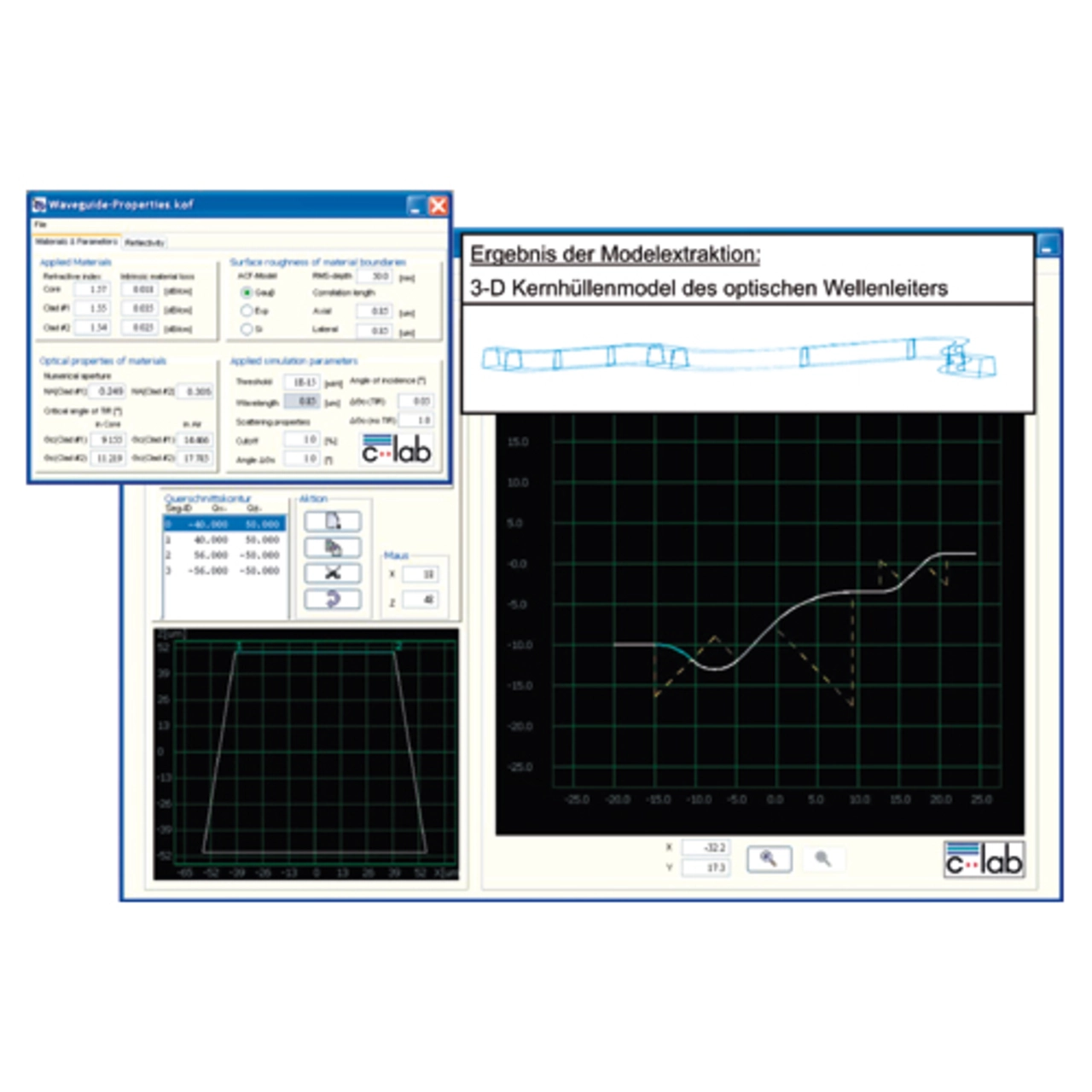

Wurde der Layout-Entwurf einer optischen Lage erstellt, können die Übertragungseigenschaften einzelner optischer Netze mit Hilfe einer effizienten optischen Simulation ermittelt und bezüglich der Entwurfsspezifikation bewertet werden. Hierzu ist zunächst eine Modellextraktion (Optical Model Extraction) aus den vorliegenden Layout-Daten notwendig. Dabei werden die für die optische Simulation erforderlichen physikalischen Modelle der Verbindungskomponenten – z.B. Wellenleiterkernsegmente, mikrooptische Leistungsteiler für Verzweigungen, Koppelkomponenten usw. – erstellt, parametrisiert und zu einem Simulation Set-up für das jeweilige Netz zusammengefügt. Innerhalb der in Bild 4 dargestellten Entwurfsumgebung erfolgt die Modellextraktion automatisch. Nach erfolgreicher Modellextraktion kann dann eine optische Simulation aus der Entwurfsumgebung heraus gestartet und gesteuert werden. Bei dem hier verwendeten Optik-Simulator handelt es sich um ein spezielles, hinsichtlich der besonderen Anforderungen an die Analyse der betrachteten planar integrierten optischen Wellenleiter optimiertes Werkzeug, welches auf einem hybriden wellen- und strahlenoptischen Verfahren basiert. Auf die zugrundeliegende Simulationstechnik wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen.

- CAD für optische Leiterplatten

- Literatur

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- Entwurf und Simulation optischer Verbindungen erfordern ganzheitliche Sichtweise