Rechnergestützter Entwurf und Simulation von optischen Verbindungen in Leiterplatten

CAD für optische Leiterplatten

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

CAD für optische Leiterplatten

Erwartungsgemäß steigen die Krümmungsverluste für kleiner werdenden Krümmungsradius an, wobei sich ein deutlicher Einfluss der Kernstrukturbreite w auf das Dämpfungsverhalten zeigt. Kleine Kernstrukturbreiten führen bei gleichbleibendem Krümmungsradius R zu kleineren Krümmungsverlusten. Dies motiviert eine weitere Darstellungsform der Krümmungsverluste, die in Bild 9b verwendet wurde: Normiert man den Krümmungsradius auf die Kernstrukturbreite des Wellenleiters, so ergeben sich deckungsgleiche Kurvenverläufe für die Krümmungsverluste. Dies ermöglicht die Extraktion einer Entwurfsregel bezüglich minimaler Krümmungsradien, wobei die Kernstrukturbreite als Technologieparameter zu verstehen ist. Die abgeleitete Entwurfsregel lautet hierbei, dass bei konstantem normiertem Krümmungsradius R/w die Krümmungsverluste konstant bleiben.

Jobangebote+ passend zum Thema

Um hier eine quantitative Aussage treffen zu können, wurden die Krümmungsverluste der in Bild 8 dargestellten Wellenleiterkrümmungen mit Radien von 1 mm bis 10 mm für drei unterschiedliche Kernstrukturbreiten w von 40 μm, 70 μm und 100 μm simuliert. Ergänzt wurden die Simulationsreihen durch fünf weitere Simulationen für die Krümmungsradien von R = 11 mm bis R = 15 mm. Die numerische Apertur der Wellenleiter von 0,25 wird dabei homogen ausgeleuchtet. Die simulierten Krümmungsverluste der drei Wellenleiter sind in Bild 9a über den Krümmungsradius aufgetragen.

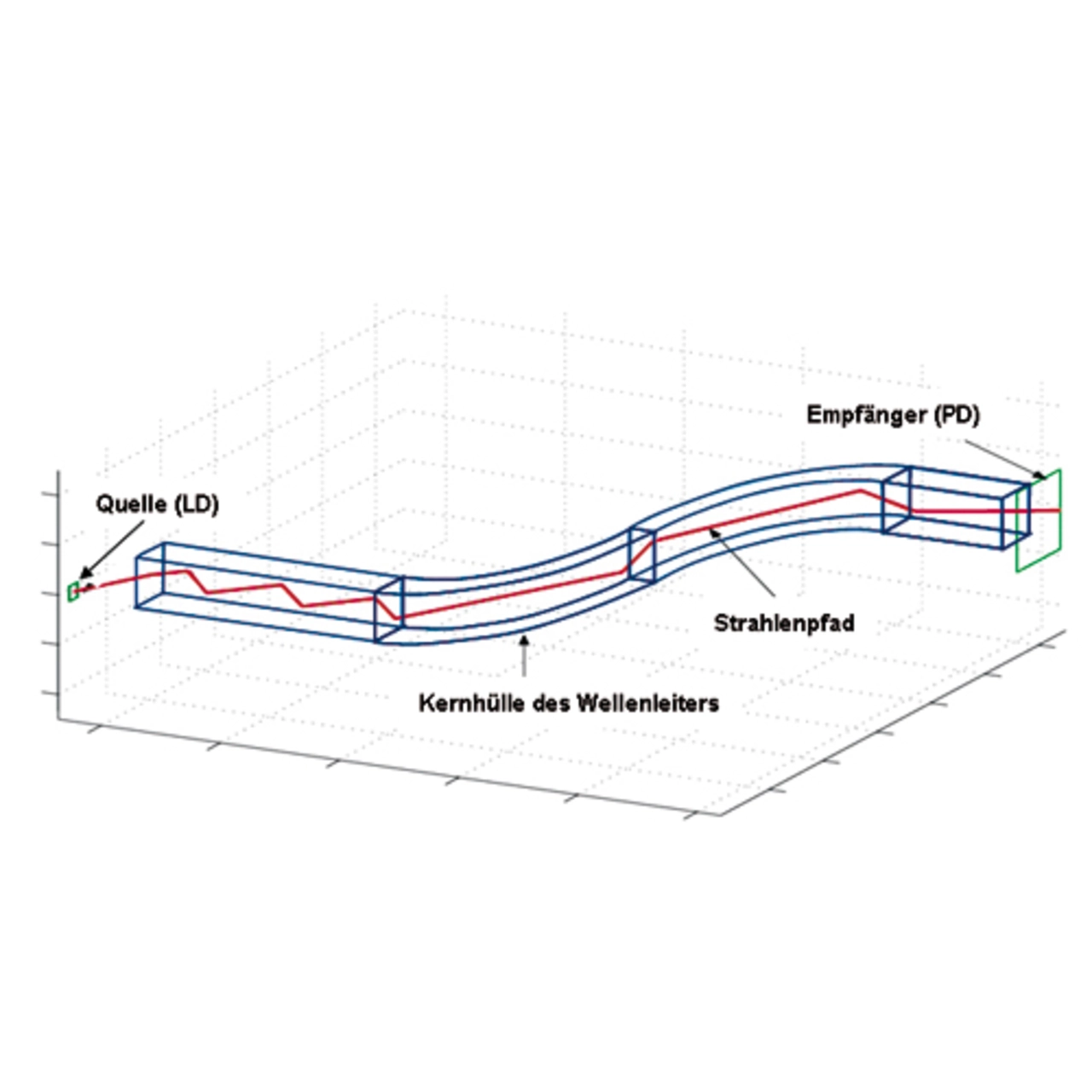

Dies gelingt durch die Kombination von Methoden der elektromagnetischen Feldtheorie lokal ebener Wellen mit Ray-Tracing-Verfahren und führt dann zu einer als „hybrides wellen- und strahlenoptisches Verfahren“ bezeichneten Simulationstechnik [13]. Dabei werden parallel zu den geometrischen Strahlenpfaden entsprechend Bild 5 auch die Eigenschaften lokal ebener Wellen entlang jedes Strahlenpfades berechnet. Um dies zu ermöglichen, sind wellenoptische Modelle zur Berücksichtigung von Materialeigenschaften – z.B. intrinsische Absorption, Volumenstreuung, Brechzahlverlauf – in das hybrid strahlenoptische Simulationsverfahren zu integrieren [13]. Zudem müssen speziell entwickelte wellenoptische Modelle in das Verfahren integriert werden, die rechenzeiteffizient die Reflexion und Streuung (Bild 6) lokal ebener Wellen beim Auftreffen auf die zumeist rauen dielektrischen Grenzflächen der Wellenleiterwände hinreichend genau nachbilden können [7, 13].

- CAD für optische Leiterplatten

- Literatur

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- CAD für optische Leiterplatten

- Entwurf und Simulation optischer Verbindungen erfordern ganzheitliche Sichtweise