Leiterplatten-Entwicklung

Bei HF genau hinschauen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Dämpfungen und Reflexionen verhindern

Neben der Dämpfung und damit Verformung von Signalen gibt es ein weiteres Phänomen, das bei hohen Signalfrequenzen auftritt: Reflexion. Sie kommt immer dann vor, wenn die Signallaufzeit auf einer Leiterbahn länger als die Impulsdauer ist. Bei Reflexionen kann das Signal ebenfalls verfälscht werden. Man betrachtet eine Signalleitung, die Leiterbahn, als eine Parallelschaltung vieler kleinster Kondensatoren und einer Reihenschaltung vieler kleinster Induktivitäten und Widerstände. Der Einfachheit halber betrachten wir hier nur die Kapazitäten; in Wirklichkeit ist es etwas komplizierter.

Der Impuls wandert von Kondensator zu Kondensator – der nächste Kondensator wird geladen, während der vorherige entladen wird. Kommt dieser Impuls am Ende der Leitung an, will sich der letzte Kondensator entladen und dabei seine Ladungen dem nächsten Kondensator übergeben. Entscheidend ist nun, was sich am Ende der Leitung befindet – im Extremfall nichts; die Leitung ist offen. Damit gibt es aber auch keinen nächsten Kondensator. Der letzte Kondensator ist geladen, der vorherige aber entladen. Damit kehrt sich das Ganze um und der letzte Kondensator gibt seine Ladungen an seinen Vorgänger ab. Und so wandert der Impuls zurück, er wird also reflektiert.

Dämpfungen und Reflexionen lassen sich in der Praxis nur mit einer sogenannten impedanzkontrollierten Leiterbahn verhindern. Dabei handelt es sich um eine Leistungsanpassung. Hierfür muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die Ausgangsimpedanz der Vorstufe muss gleich der Eingangsimpedanz der nachfolgenden Stufe sein. Außerdem muss auch der Signalweg die gleiche Impedanz (Wellenwiderstand) haben. Als Formel geschrieben: ZA = ZL = ZE. Ist diese Voraussetzung erfüllt, sind die frequenzabhängigen Dämpfungen und Reflexionen stark reduziert oder im Idealfall gar eliminiert.

Um dieser Formel gerecht zu werden, verwendet man meist die 50-Ω-Technik. Dabei sorgt der Bauteilehersteller dafür, dass die Ein- und Ausgangswiderstände (eigentlich: Ein- und Ausgangsimpedanzen) jeweils 50 Ω aufweisen. Um die oben beschriebene Bedingung einer Anpassung zu erfüllen, muss auch die Leiterbahn diesen Wellenwiderstand von 50 Ω haben. Der Wellenwiderstand einer Leiterbahn ist in der Regel jedoch nicht bekannt – er hängt von der Geometrie (Leiterbahnbreite, -dicke, Abstand zur Massefläche) und den elektrischen Kenngrößen des Basismaterials der Leiterplatte (Dielektrizitätszahl) ab. Um einer Leiterbahn einen ganz bestimmten Wellenwiderstand zu geben, sind alle diese Parameter entsprechend zu kombinieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Welches Basismaterial verwendet werden kann bzw. muss, hängt unter anderem vom Frequenzbereich ab, in dem die Schaltung arbeitet. Reicht einfaches FR4 oder sind spezielle HF-Materialien notwendig? Da die HF-Eigenschaften von der Frequenz abhängen, sind die Zusammenhänge in relativ komplizierten Formeln beschrieben. Rechenprogramme helfen dabei, bei einigen vorgegebenen Werten (beispielsweise Materialkonstante, Plattendicke, Leiterdicke etc.) die restlichen Werte, etwa für die Leiterbreite, zu ermitteln. Diese Größen sind möglichst genau beim Layouten von Leiterplatten zu übernehmen.

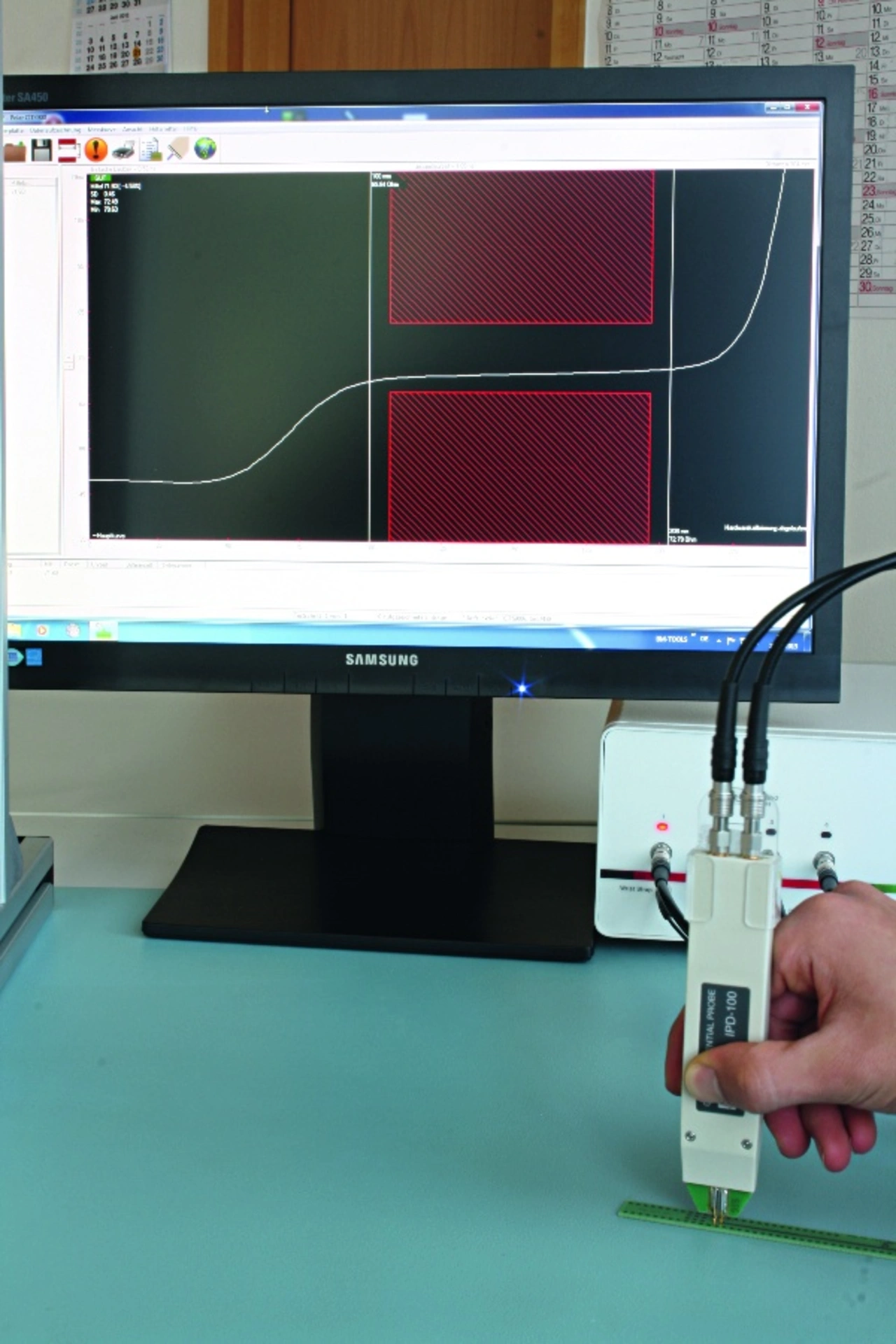

Ob der Wellenwiderstand auch bei der fertigen Platine stimmt, liegt in der Verantwortung des Leiterplattenherstellers. Es gehört viel Erfahrung und Know-how dazu, um die Fertigungstoleranzen so klein wie möglich zu halten – ein entscheidender Faktor dafür, ob die notwendigen Werte erreicht werden, bzw. in der Toleranz liegen. Die Firma Becker & Müller beispielsweise hat eigens für impedanzkontrollierte Leiterplatten einen speziellen Messplatz (Bild 2) und kann die geforderten Eigenschaften damit protokollieren. Dafür ist ein sehr breites und tiefgreifendes Wissen aus den Bereichen Digital- und Analogtechnik, HF- und NF-Technik, Signal- und Leistungselektronik, mechanische und physikalische Materialeigenschaften sowie Wärmemanagement notwendig.

- Bei HF genau hinschauen

- Dämpfungen und Reflexionen verhindern