Strangkühlkörper

Gut gekühlte Elektronik lebt länger

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kühlkörper auswählen

Um die richtige Entwärmungsmethode zu finden, empfiehlt es sich im Vorfeld den maximalen thermischen Widerstand Rth zu ermitteln. Dieser ist umgekehrt proportional zur Wärmeleitfähigkeit, das heißt, je besser ein Bauteil die Wärme ableitet, desto kleiner ist sein Wärmewiderstand. Weiterhin liefert er eine Aussage darüber, welche Art der Entwärmung in Betracht zu ziehen ist: eine passive Entwärmung mittels Kühlkörper, eine aktive Entwärmung mithilfe von Lüftermotoren (Lüfteraggregate) oder mittels anderer Medien, beispielsweise Flüssigkeiten.

Um den maximalen Wärmewiderstand überschlägig zu bestimmen, ist die maximal zulässige Temperatur im zu kühlenden Bauteil Tmax, die maximale Verlustleistung PV und die maximale Umgebungstemperatur TU nötig. Dann ergibt sich der thermische Widerstand aus folgender Gleichung: Rth = (Tmax – TU)/PV.

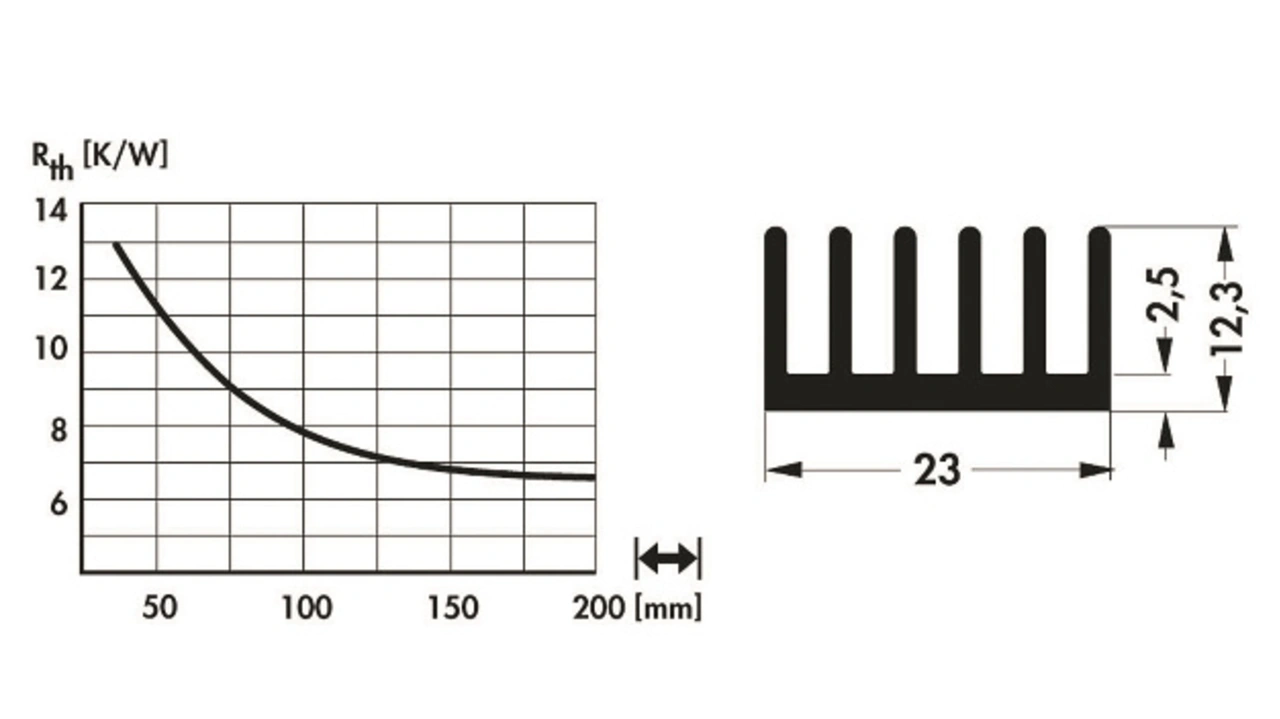

Zu beachten ist, dass der thermische Widerstand eine Reihenschaltung einzelner thermischer Teilwiderstände entlang des Wärmepfads ist. Mit dem so überschlägig berechneten Wärmewiderstand, lässt sich unter Berücksichtigung der weiteren Randbedingungen ein Kühlkörper anhand der in den Katalogen der Kühlkörperhersteller gemachten numerischen Angaben, Diagrammen (Bild 3) oder grafischen Darstellungen auswählen. Der passende Wärmewiderstand zum angegebenen Querschnitt wird im Schnittpunkt der Kennlinie bei dazugehöriger Kühlkörperlänge ermittelt. Darüber hinaus spielen noch andere Faktoren eine maßgebende Rolle. So haben der vorhandene Platz, die Bauteilgröße, die Oberflächengüte im Bereich der Bauteilmontage und die Einbaubedingungen ebenfalls einen hohen Stellenwert.

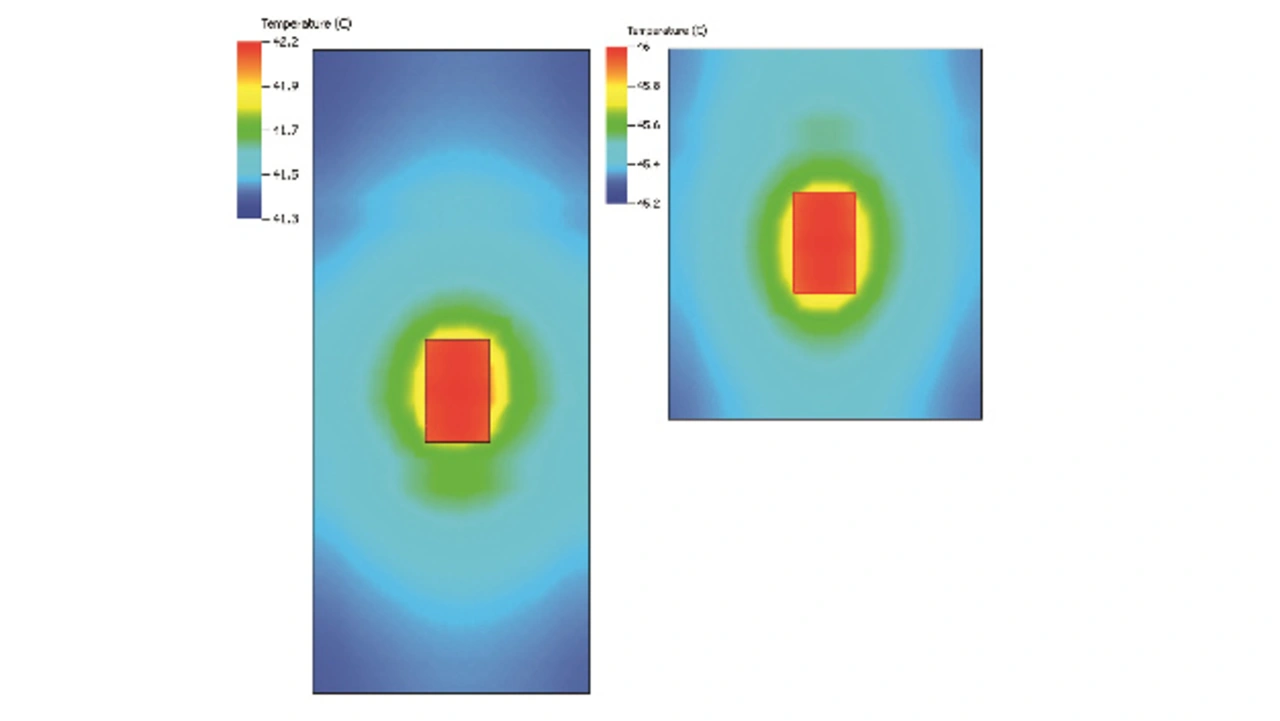

Bei einer passiven Entwärmung (freie Konvektion) mittels Rippenkühlkörper soll-te dieser den geometrischen Abmessungen des Halbleiters angepasst sein. Bei der Positionierung der Halbleiter ist darauf zu achten, die Kontaktfläche des Kühlkörpers – meist die Bodenseite – homogen zu nutzen (Bild 4, rechts), sodass der Wärmeeintrag flächig erfolgt. Erfolgt der Wärmeeintrag nicht flächig beziehungsweise homogen, so ist es nicht auszuschließen, dass gewisse Bereiche des Kühlkörpers in punkto Wärmeableitung wirkungslos sind, was unnötig Platz und Geld kostet (dunkelblaue Bereiche in Bild 4, links).

Für kleine, punktuelle Wärmeeintragsflächen oder transiente, also zeitlich begrenzte, Wärmeeinträge spielt auch das Kühlkörperdesign eine entscheidende Rolle. In solchen Fällen ist es sinnvoll, die entstehende Wärme schnell vom Bauteil aufzunehmen und diese an den Kühlkörper weiterzuleiten.

Unter Berücksichtigung des ermittelten Wärmewiderstands und der Bauteilgröße der zu kühlenden Komponente sollte beim Auswahlprozess für den Kühlkörper – je nach Applikation und Einbaubedingung – grundsätzlich auf das richtige Verhältnis zwischen Länge und Breite des Kühlkörpers, auf die Bodenstärke sowie auf Höhe, Stärke, Anzahl und Abstand der Kühlrippen zu achten. Die optimale Einbaulage eines Kühlkörpers bei freier Konvektion (Bodenfläche vertikal) liegt dann vor, wenn der Kamineffekt optimal zum Tragen kommt, wobei die warme Luft ungehindert durch Konvektionsströmung (Auftrieb) nach oben steigen kann.

Bei allen weiteren Einbaupositionen steigt der Wärmewiderstand, was die Entwärmung weniger effizient macht. Dies ist bei der Bestimmung des thermischen Widerstandes zu berücksichtigen. Bei der richtigen Kühlkörperauswahl kann neben der Funktion und den mechanischen Gegebenheiten, auch die Oberflächenbeschaffenheit ein wichtiges und beeinflussendes Kriterium sein. Anforderungen an den Korrosionsschutz oder auch dekorative Aspekte können sich erheblich auf den Wirkungsgrad der Wärmeableitung eines Kühlkörpers auswirken.

Für Aluminiumkühlkörper sind anodisierte (eloxierte) Oberflächen wegen des Korrosionsschutzes absolut sinnvoll. Zudem werden solche Oxidschichten, die 12 m bis 15 µm dick sind, im Nanometerbereich oberflächenstrukturiert. Dadurch steigt die Wärmeableitung des Kühlkörpers bei freier Konvektion um ca. 8 % bis 10 %.

Alles in allem sollten bei der Auswahl des Kühlkörpers stets sämtliche beeinflussenden Parameter berücksichtigt werden. Zur Ermittlung der Randbedingungen, empfiehlt es sich, mit dem Kühlkörperhersteller Rücksprache zu halten, um dessen Erfahrungswerte zu nutzen.

- Gut gekühlte Elektronik lebt länger

- Kühlkörper auswählen