Verbindungstechnik

10 Gbit/s und mehr gefällig?

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Austauschbarkeit der Baugruppe während des Betriebes

Sollte mal eine Baugruppe ausfallen, so wird im Betrieb eine redundante Baugruppe die Funktion übernehmen, und die defekte Baugruppe muss getauscht werden. Dies bedingt, dass die defekte Baugruppe sich ordentlich vom System verabschiedet und die Ersatzbaugruppe sich geordnet anmeldet und die Funktion wieder übernimmt. Hierzu sind diverse Funktionsebenen zu definieren, die beim Einstecken der Baugruppe (bzw. beim Herausziehen in umgekehrter Reihenfolge) wirksam werden. Typischerweise wird man fordern:

- ESD-Sicherheit, also sichere elektrostatische Entladung der Baugruppe, bevor irgendein Kontakt des Leiterplattensteckverbinders eingreift.

- Codierung, ob die richtige Baugruppe im richtigen Schlitz eingeführt wird.

- Kontaktierung der Spannungsversorgungsmasse.

- Kontaktierung der Spannungsversorgung.

- Kontaktierung der Signalmasse.

- Kontaktierung der Signalkontakte.

- Kontaktierung des „Nacheilerkontaktes“, der die Baugruppe freischaltet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Natürlich bietet nahezu jedes Leiterplatten-Steckverbindersystem diese Sequenz an; teilweise durch verschieden lange Pins im Backplane-Verbinder, teilweise zusätzlich durch integrierte Voreilung in der Federleiste der Baugruppe.

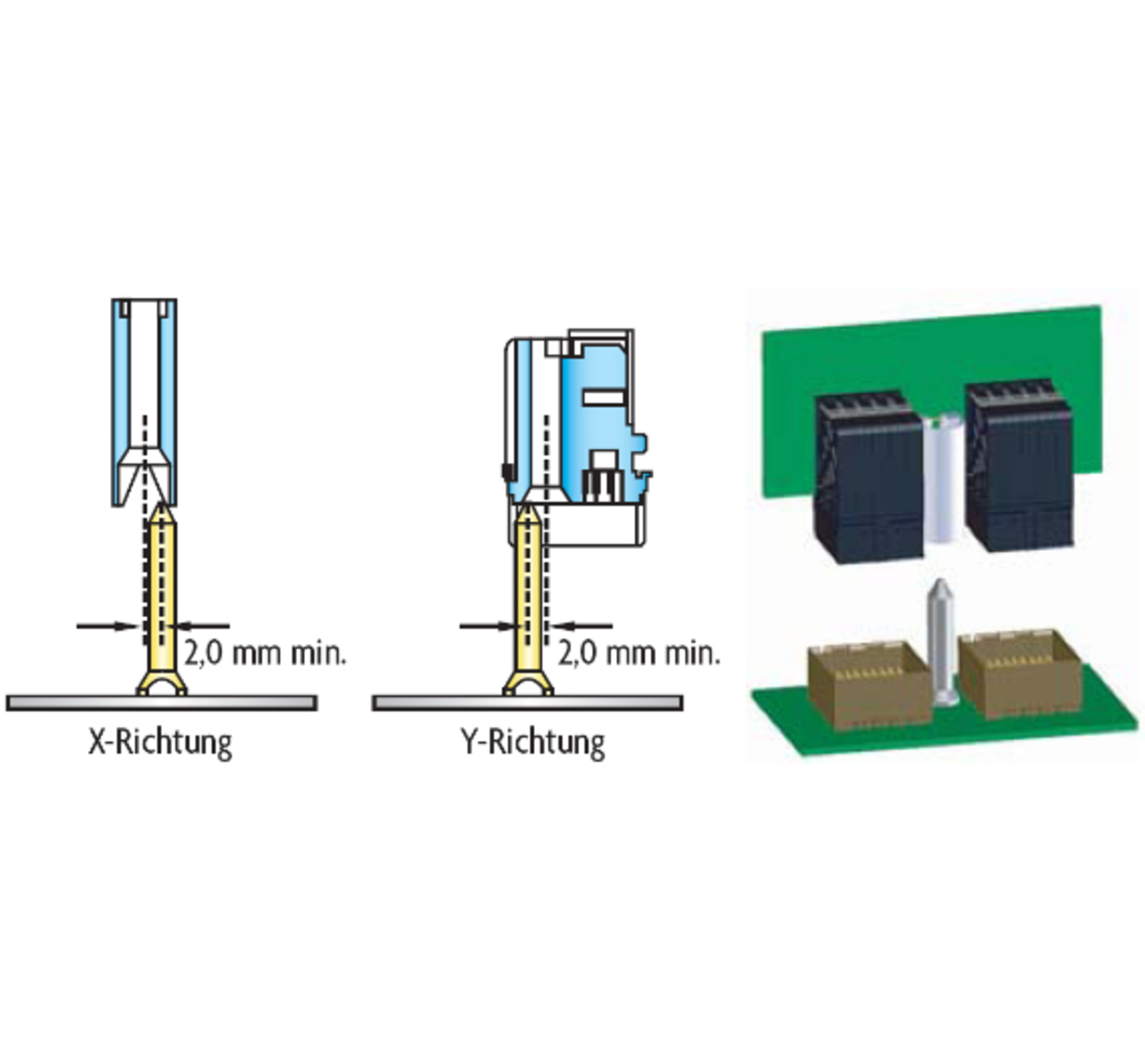

Natürlich ist für diese Abfolge eine einwandfreie Führung der zwei zu steckenden Verbinder erforderlich, die nicht immer durch das Aufbausystem gewährleistet ist. Deshalb sind bei modernen Systemen auch Führungsstifte integriert, welche die Vorführung bis zu Toleranzen von ±2 mm übernehmen und dadurch Blindstecken erlauben (Bild 4).

Zusätzliche Führungszapfen, die einzeln angebracht werden können, erlauben sogar die Vorführung bis in den Bereich von ±3,5 mm.

Kontrollsignale ohne Anspruch auf Signalintegrität

Die Praxis zeigt, dass trotz hochintegrierter FPGAs und ASICs immer noch ca. 60 % der Signale keine Ansprüche an Impedanzkontrolle stellen, weil diese massebezogenen Signale nur mit einigen hundert kHz schalten. In früheren Leiterplatten-Steckverbinderfamilien bedeutete dies, getrennte Module mit Low-Speed-Signalen einzusetzen. Dies war kompliziert, weil impedanzkontrollierte und massebezogene Signale auseinanderdividiert werden mussten und deshalb einen Mehraufwand bei der Entflechtung erforderten.

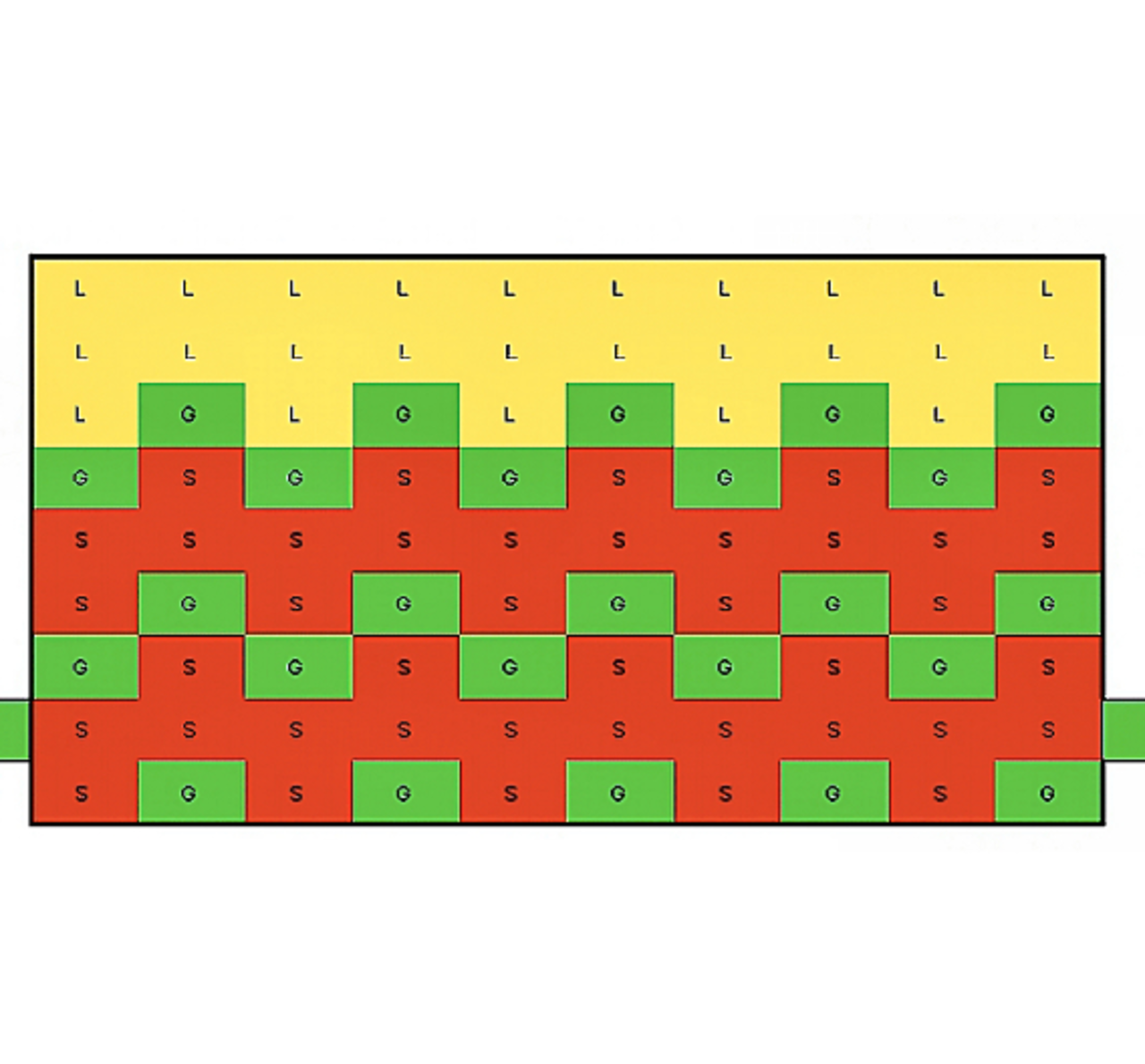

Durch die Triad-Anordnung (Bild 5) besteht die Möglichkeit, den gleichen Steckverbinder durch entsprechende Belegung sowohl für impedanzkontrollierte Hochgeschwindigkeitssignale als auch für Low-Speed-Kontrollsignale einzusetzen: Die dedizierten Massekontakte werden jetzt einfach Kontrollsignale und die sowieso vorhandenen Masseleitungen der danebenliegenden High-Speed-Signale dienen als Rückleitung für die Kontrollsignale. Damit erreicht man die optimale Signaldichte, ohne die Signalintegrität in Frage zu stellen.

Erweiterungsmöglichkeit auf Hochstromkontakte

Letztendlich sind Signalkontakte nicht dazu ausgelegt, Versorgungsspannungen und höhere Ströme zu übertragen. Deshalb ist es wichtig, auch die passenden Hochstrommodule zu den High-Speed-Steckverbindern verfügbar zu haben. Da diese – je nach Größe und Leiterplattenabstand – unterschiedliche mechanische Abmessungen haben, sollten die Hochstrommodule zum System passen. Ströme von 15 bis 20 A pro Kontakt mit mindestens drei Kontakten (Power A, Power B und GND-Return) sind hier erforderlich, um alle Anwenderwünsche abzudecken. Selbstverständlich muss das Kontaktgabeschema sich in die Steckverbinderfamilie integrieren.

Universell einsetzbar und höchsten Ansprüchen genügen

Um heute in der „Königsklasse“ mitzuspielen, sind Steckverbindersysteme vonnöten, welche vom Konzept her durchdacht sind. Sie müssen viele Eventualitäten erfüllen und universell einsetzbar sein: sowohl für Signale hoher Datenraten mit optimaler Signalintegrität und geringstem Nebensprechen als auch für Low-Speed- Kontrollsignale. Die Stromversorgung der Baugruppen muss zusätzlich sichergestellt werden.

Von solch einem Steckverbindersystem müssen also neue Impulse ausgehen. Das ist vielleicht einer der Gründe dafür, warum die Königsklasse der Steckverbinderbaureihen im Hause Molex „Impact“ heißt.

Der Autor:

| Herbert Endres |

|---|

| ist Ingenieur und Marketingdirektor Technologie bei Molex. Er wurde 1948 in München geboren und studierte am Nürnberger Ohm-Polytechnikum. Ab 1971 arbeitete er in der Projektplanung und im Service auf dem Gebiet der elektronischen industriellen Steuerungen, später als Produktmanager für passive Bauteile. Seit 1978 war er in leitenden Funktionen bei TRW, Labinal und Molex für Vertrieb, Marketing und Produktmanagementaktivitäten für Steckverbinder und Verbindungssysteme zuständig. Seit 2006 ist er bei Molex für Technologie und neue Projekte verantwortlich. |

herbert.endres@molex.com

- 10 Gbit/s und mehr gefällig?

- Die Signalintegrität im Steckverbinder-Pärchen

- Austauschbarkeit der Baugruppe während des Betriebes