Schutz vor elektromagnetischer Strahlung

Gute Figur beim induktiven Laden

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Gleiche Leistung bei halber Dicke

Vitroperm ist nach der Rascherstarrung zunächst einmal amorph. Zum Ausbilden der nanokristallinen Zweiphasenstruktur werden die aus dem amorphen Band gewickelten Ringbandkerne bei etwa 550 °C getempert. Die Zweiphasenstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass ein feinkristallines Korn (mittlerer Durchmesser 10 bis 20 nm) in eine amorphe Restphase eingebettet ist. Dieses strukturelle Merkmal ist für das Erreichen höchster Permeabilitäten und kleinster Koerzitivfeldstärken verantwortlich. Daneben sorgen geringe Banddicke (ca. 20 µm) sowie elektrischer Widerstand von 1,1 bis 1,2 µΩm für niedrigste Wirbelstromverluste und einen ausgezeichneten Frequenzgang der Permeabilität. Die Kombination dieser Eigenschaften verknüpft mit einer Sättigungsinduktion von 1,2 T sowie günstige thermische Eigenschaften sorgen dafür, dass dieser Werkstoff konkurrierenden Permalloys, Ferriten und amorphen Werkstoffen auf Kobalt-Basis mindestens ebenbürtig – wenn nicht sogar überlegen – ist (Bild 2).

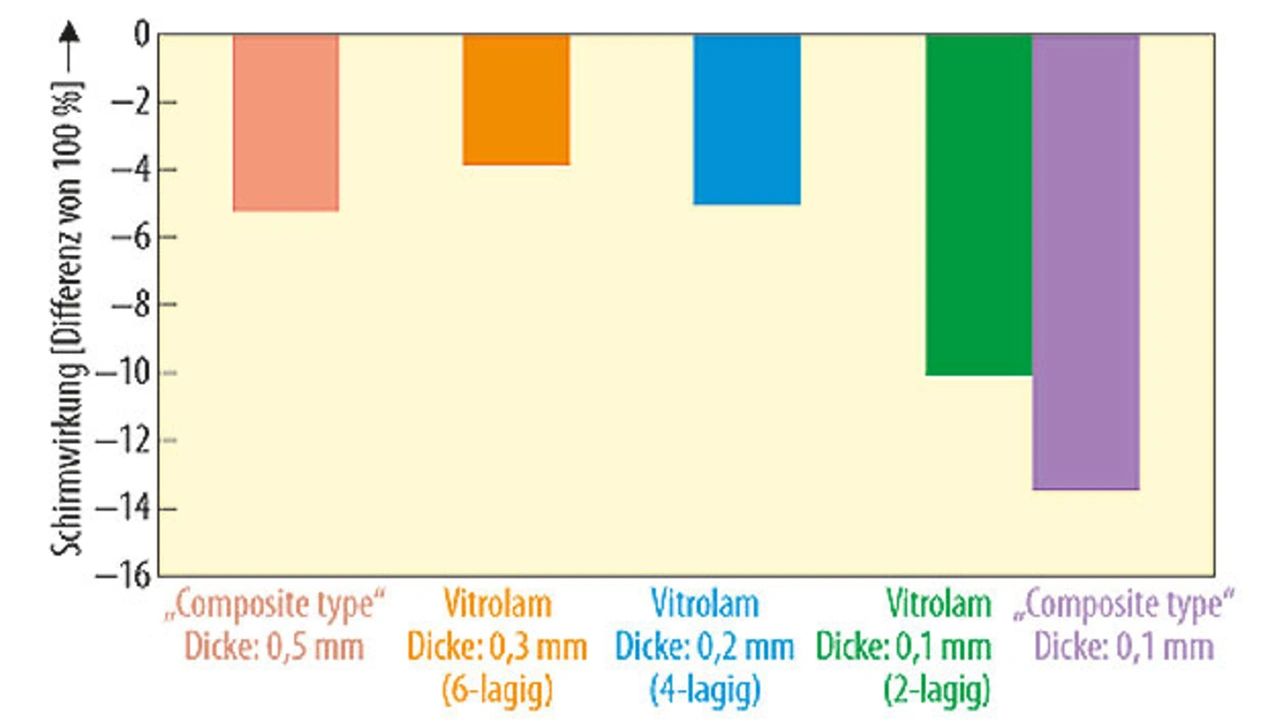

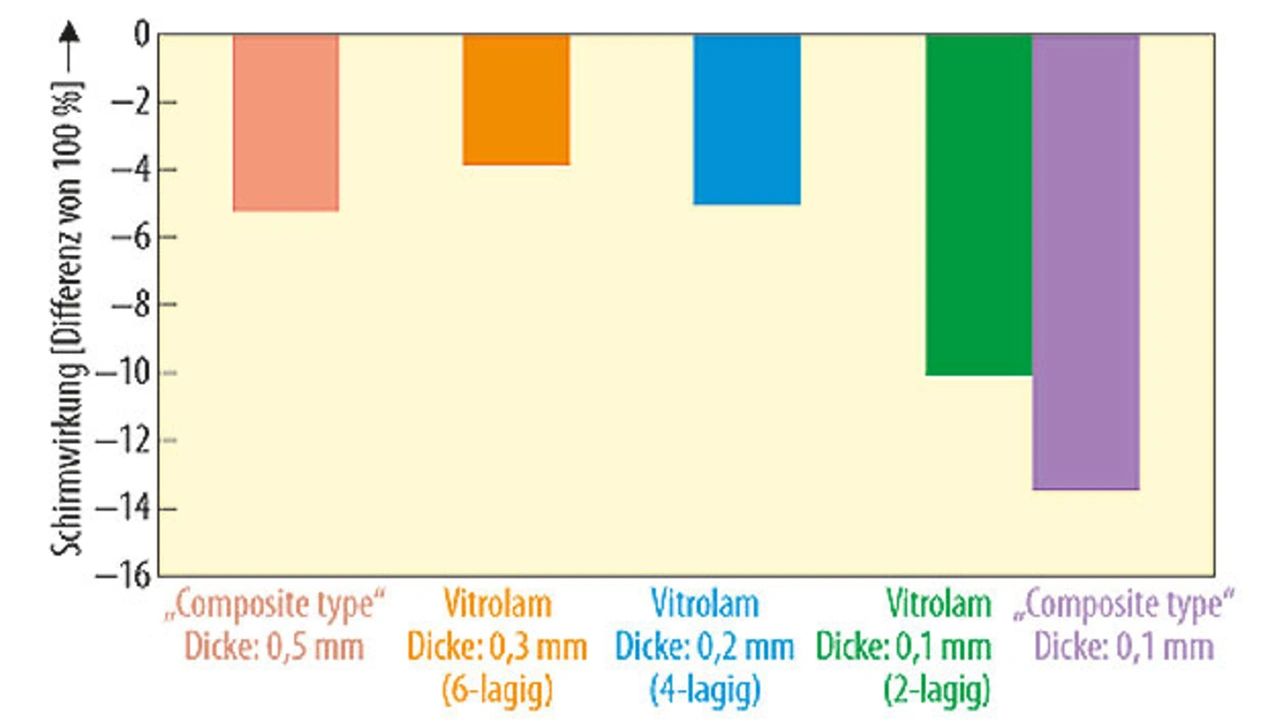

Dies zeigt sich unter anderem daran, dass man diesen Werkstoff – im Gegensatz zu den spröden keramischen Ferriten – im Verarbeitungsprozess stanzen kann. Vergleichsmessungen belegen zudem, dass Vitrolam-Folien bereits bei Schichtdicken jene Schirmwirkung erzielen, für die man bei Ferritplatten noch die doppelte Schichtdicke benötigt (Bild 3).

Sehr temperaturstabil bei Kfz-Applikationen

Auch in Einsatzgebieten abseits der mobilen Telefonie erweist sich Vitrolam als gut geeigneter Werkstoff: In industriellen Automobil-Anwendungen beispielsweise ist die Beständigkeit der magnetischen Eigenschaften bei sich ändernden Temperaturen von großer Bedeutung.

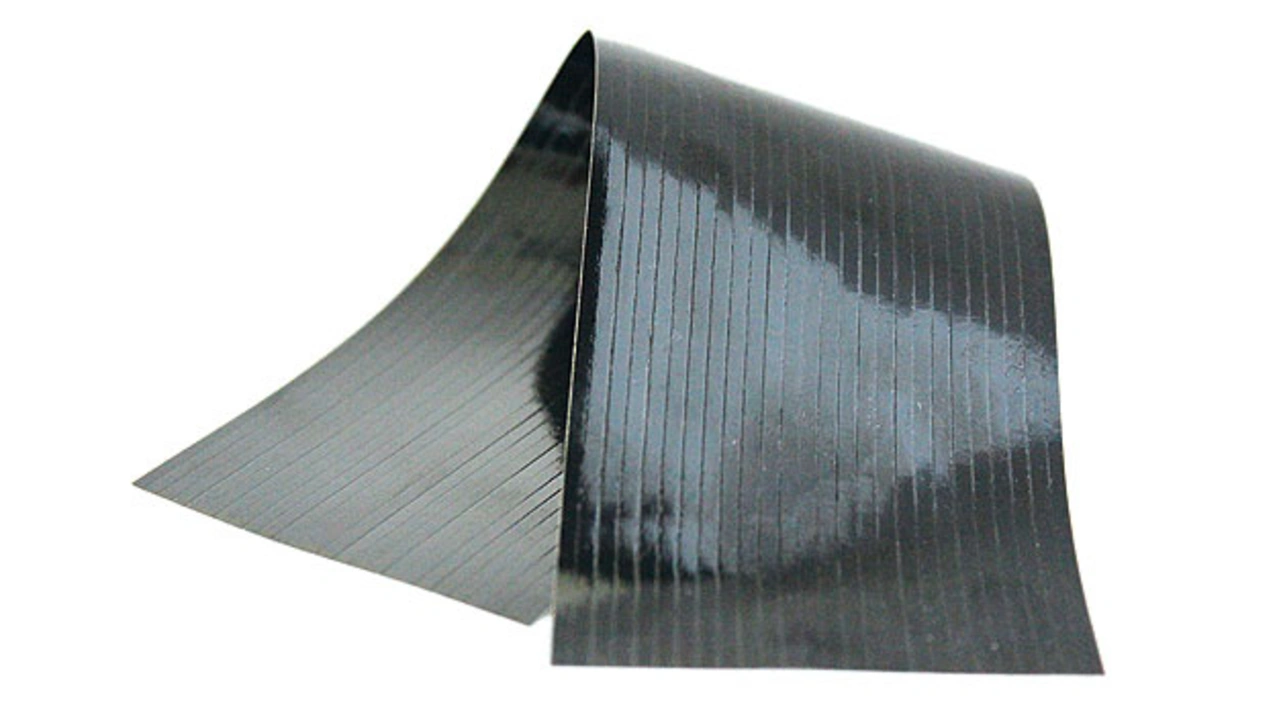

Im Gegensatz zu Konsum- oder Telekommunikationsprodukten, wo die Spanne der Betriebstemperaturen allgemein bei 0 bis 50 °C liegt, geht es bei den zuvor genannten Automobil-Anwendungen um Temperaturbereiche von –40 bis zu +85 °C. In diesem Bereich variieren die magnetischen Eigenschaften von Ferriten sehr stark, während die Eigenschaften des – im Vitrolam enthaltenen – Vitroperm 800 R kaum schwanken. Seit Ende 2014 ist die Folie mit dem weichmagnetischen Werkstoff (Bild 4) entsprechend den Vorgaben des Qi-Standards des Wireless Power Consortium zertifiziert.

Von den Überlegungen nach einer Zertifizierung der Schirmmaterialien für die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten seiner Entdeckung war Tesla noch weit entfernt. Er konnte sich vermutlich weder die schiere Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten noch die Probleme mit den Auswirkungen der magnetischen Strahlung – auch nicht ansatzweise – vorstellen. Zuviel ist seit seiner Entdeckung vor über hundert Jahren passiert. Und die prognostizierten Wachstumsraten für kabellose Energieübertragung lassen vermuten, dass hier noch lange nicht alle vorstellbaren Einsatzfelder ausgelotet sind.

Matthias Schmidt (Vacuumschmelze)

- Gute Figur beim induktiven Laden

- Gleiche Leistung bei halber Dicke