»Es kommt auf die Betriebsumgebung an«

Energieautarke Systeme richtig auslegen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Welche Energie steht überhaupt zur Verfügung?

Energie ist überall vorhanden. Sie wartet quasi nur darauf, effizient geerntet und umgesetzt zu werden. Als Energiewandler kommen mittlerweile Solarzellen, Thermogeneratoren oder Vibrationswandler zum Einsatz. »Die realisierbare Energieausbeute ist zwar sehr gering, aber wenn das System richtig dimensioniert ist, sind durchaus schon brauchbare Einsatzzeiten der autarken Systeme möglich«, schildert Donaldson. Um die Wandler entsprechend auszulegen, muss man aber erst einmal die zur Verfügung stehende Umgebungsenergie richtig einschätzen und Änderungen im Betriebsverlauf mit einkalkulieren. »Erst wenn die ständig verändernden Randbedingungen berücksichtigt sind, lässt sich auch eine fundierte Wahl der Komponenten treffen«, so Donaldson.

Im Vergleich zu anderen Harvesting-Techniken bietet die Photovoltaik die größte Stromausbeute. Die Sonne als Energiespender liefert bis 100 mW/cm² an Strahlungsleistung. In Gebäuden mit künstlichem Licht sind allerdings nur rund 100 µW/cm" zu erwarten. Diese Ausbeute reicht für unterschiedliche Anwendungen der Gebäudetechnik bereits aus, denn die Konversionseffizienz guter Solarzellen liegt zwischen 10 und maximal 25 Prozent. Mit dieser Ausbeute können bereits drahtlose Sensoren gesteuert werden, die beispielsweise Temperatur oder Luftfeuchtigkeit messen und damit die Klimaanlage betreiben. Auch außerhalb von Gebäuden kommen mit Solarenergie betriebene Systeme zum Einsatz, z.B. im Straßenverkehr in Form von Beleuchtung oder Schildern oder zur Überwachung des Schienenverkehrs. Und in der Logistik und Prozessautomatisierung gibt es schon Funksensoren, die durch Umgebungsenergie gespeist sind.

Elektrothermische Wandler, die auf dem Peltier-Effekt basieren, nutzen Temperaturgradienten, um elektrische Energie zu gewinnen. Aus den typischerweise geringen Temperaturunterschieden lässt sich allerdings nur eine niedrige Spannung gewinnen, und die Konversionseffizienz fällt mit etwa 3 Prozent gering aus. Thermo-elektrische Generatoren, die beispielsweise durch die Abwärme von Maschinen angetrieben werden, erzielen durch Temperaturunterschiede eine Leistung zwischen 150 µW und 10 mW.

Vibrationswandler nutzen Piezo-elektrische Energie aus laufenden Maschinen. Diese Wandler gewinnen aus der Bewegungsenergie bereits eine Leistung von bis zu 100 mW. Allerdings variiert die Frequenz der Vibration von Maschinen während unterschiedlicher Betriebszustände und Arbeitsumgebungen deutlich, was es schwerer macht, diese Energieform zu nutzen.

»Wegen der größeren Konversionseffizienz, aber auch bedingt durch langjährige Erfahrungen in der Energieausbeute haben Solarzellen heute die größte Marktdurchdringung. In der Gebäudeautomatisierung beispielsweise kommen kleine Solarzellen zum Einsatz«, erklärt Donaldson. Dennoch sind – je nach Einsatzweck – mittlerweile auch Thermo- oder Vibrationswandler einsatzfähig, und mit der steigenden Anzahl an Anwendungsfeldern für Energy Harvesting stehe laut Donaldson eine weitere Diversifizierung bevor.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Energieautarke Systeme richtig auslegen

- Welche Energie steht überhaupt zur Verfügung?

- Das Dilemma der Komponentenauswahl

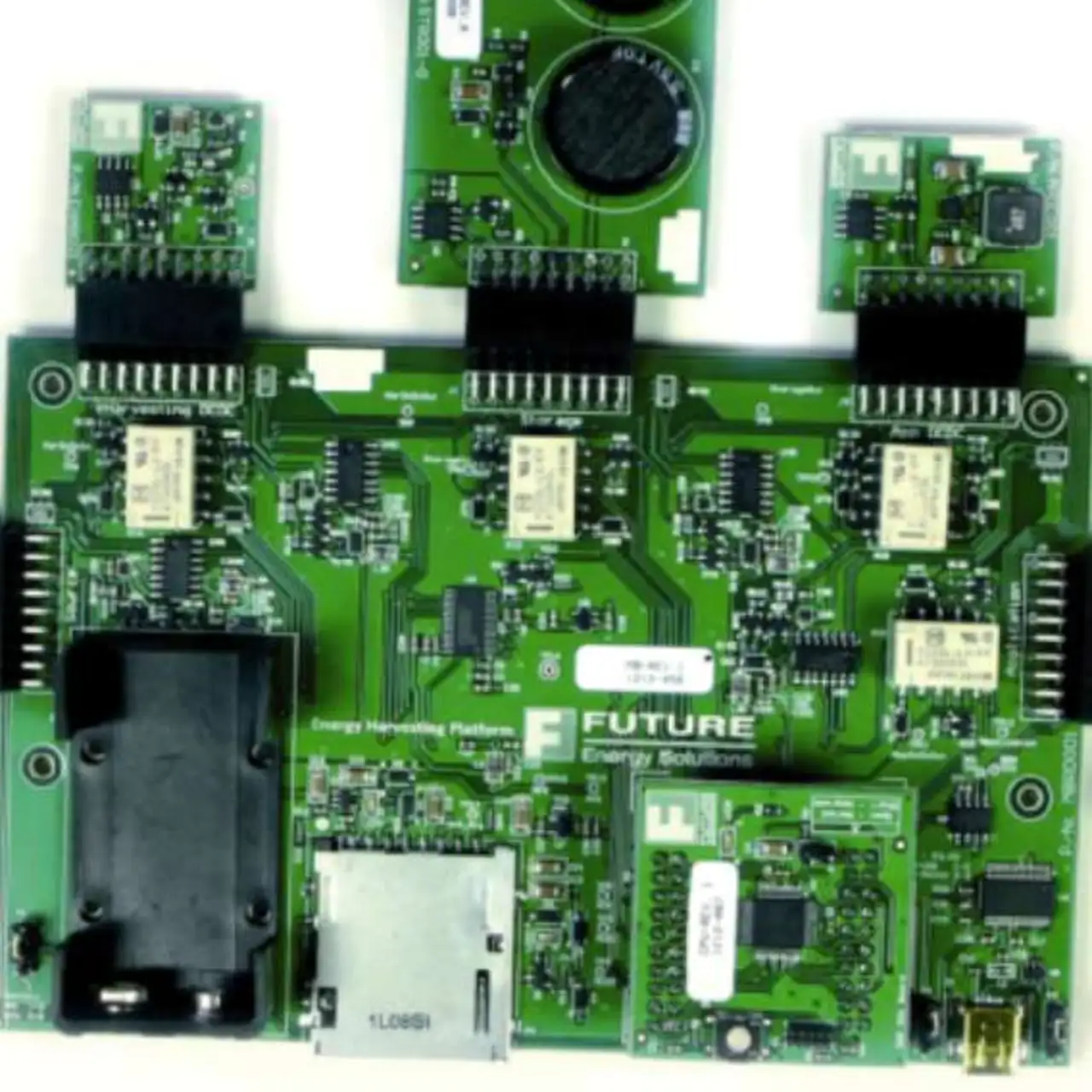

- Die Schlüsselbausteine der Energy-Harvesting-Referenzplattform