Automatisierte Analyse und Validierung von FlexRay-Netzwerktopologien

FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

Worst-case-Analyse

Um der Forderung nach robuster Funktionalität auch unter Randbedingungen nachzukommen, ist das System nun einer Worst-case-Analyse zu unterziehen. Wie in Teil 1 dieses Artikels dargestellt, bietet NXP ein VHDL-AMS-Modell für seine Bausteine TJA1080A und TJA1085 an, das die Worst-case-Analyse unterstützt. Die Worst-case-Analyse wird, wie bereits das Verhalten unter Nominalbedingungen, mit Hilfe eines durchgängig automatisierten Konzeptes realisiert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bevor man in die Worst-case-Analyse einsteigt, ist es ratsam, sich mit den Anforderungen und möglichen Systemzuständen zu beschäftigen. Warum ist dies notwendig? Angenommen, es würden für den Transceiver drei Temperaturzustände (High, Nominal, Low) und zusätzlich drei Zustände für die Asymmetrie (Positiv, Nominal, Negativ) der Transmitter und Empfängerstufe berücksichtigt, dann würde die Anzahl möglicher Permutationen pro Zeile in der Signalparametermatrix 9n (n = Anzahl der FlexRay-Knoten) betragen und ebenso viele Simulationsdurchläufe erfordern. Dies deckt den Fall für einen Sender ab. Für die vollständige Matrix erhält man dann n × 9n Durchläufe. Bei 14 Steuergeräten und der Annahme von 1 s Simulationszeit pro Durchlauf (was sehr optimistisch ist) würde die Simulation insgesamt 8,8910 Stunden (14 × 914 / 3600) an Rechenzeit benötigen.

Es empfiehlt sich deshalb, mit etwas mehr Sachverstand an dieses Problem heranzugehen. Werden überhaupt alle Permutationen benötigt? Wenn nicht, welche sind es wert, in Betracht gezogen zu werden? Ein wichtiger Aspekt ist das Faktum, dass die differenzielle Eingangsimpedanz des Transceivers im Bereich von 20 bis 80 kΩ liegt. Die Rückwirkungen auf den Bus durch Schwankungen der Impedanz innerhalb dieses Bereichs sind vernachlässigbar. Dies ist durch Untersuchungen von NXP bestätigt worden. Diese Tatsache hat einen entscheidenden Einfluss auf die zu untersuchenden Fälle. Angenommen, man hätte ein aus drei Steuergeräten bestehendes Netzwerk und das Modell des sendenden FlexRay-Knotens würde z.B. im Temperaturzustand High arbeiten, dann wären theoretisch neun Kombinationen in Bezug auf den Temperaturzustand für die zwei Empfänger des FlexRay-Netzwerkes zu untersuchen, wenn man als mögliche Temperaturzustände Nominal, Low und High zugrunde legt.

Da der Einfluss der Schwankungen der Eingangsimpedanz aufgrund der Temperaturabhängigkeit vernachlässigt werden kann, ist es unerheblich, ob nun beide Empfänger im Temperaturzustand Low arbeiten oder nur einer im Bereich Low und der zweite Empfänger im Zustand High. Die Ergebnisse für das Steuergerät, das in beiden Fällen im Zustand Low simuliert wird, sind für beide Simulationen identisch. Für dieses einfache Beispiel wäre also die Untersuchung der drei Fälle, in denen beide Empfänger entweder im Temperaturzustand Low, Nominal oder High arbeiten, ausreichend. Die Ergebnisse für alle anderen Kombinationen lassen sich daraus ableiten.

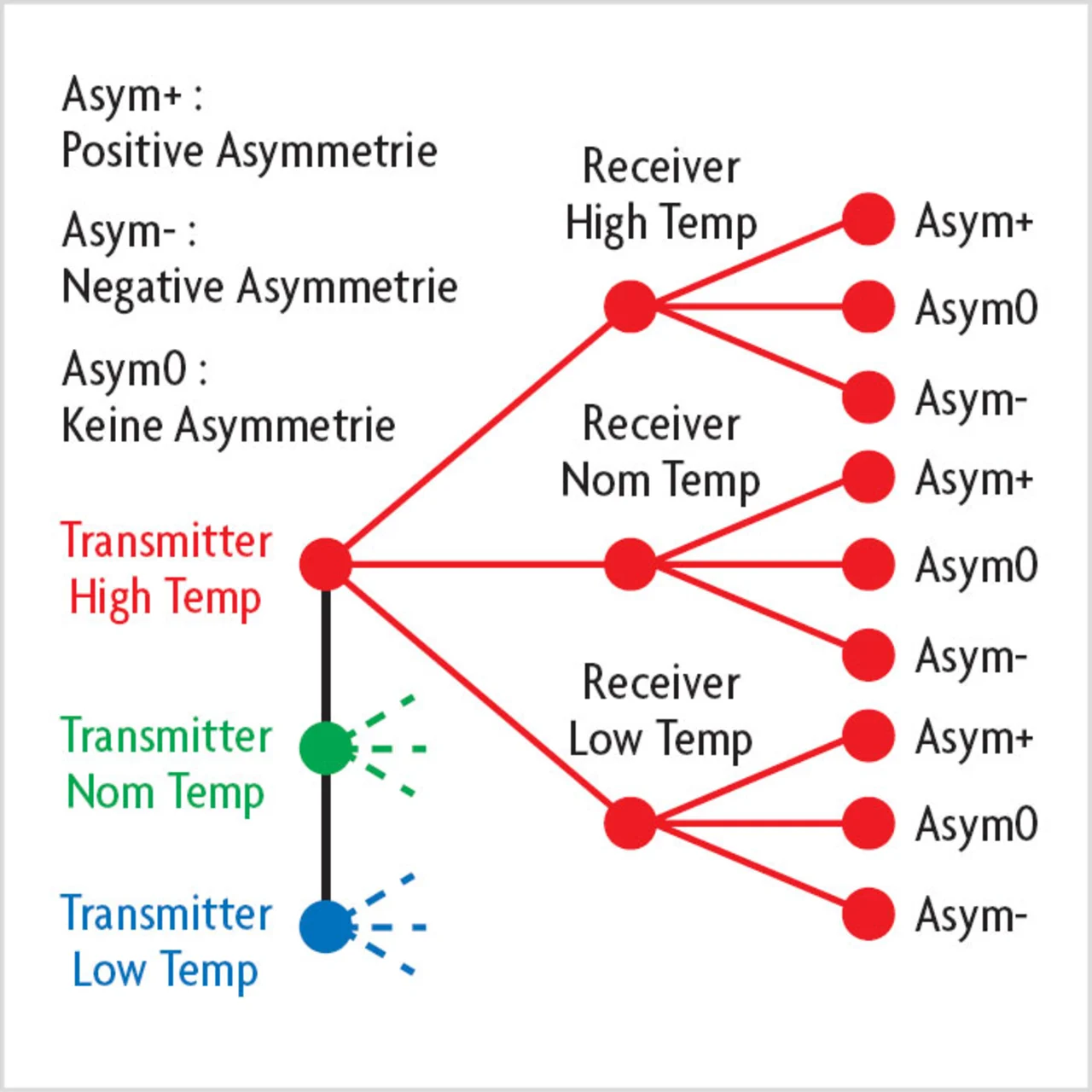

Natürlich müssen die zwei anderen Zustände des Senders (Low und Nominal) ebenfalls simuliert werden, um die Analyse zu komplettieren. Angewandt auf die zu untersuchende Topologie mit 14 Steuergeräten sind in Bild 5 die zu untersuchenden Zustände aufgeführt. Für den Fall, dass der Sender im Temperaturzustand High arbeitet, ist das komplette Zustandsdiagramm gezeigt. Für die beiden anderen Zustände des Senders sehen die kompletten Diagramme identisch aus und sind aus Gründen der einfacheren Darstellung nur partiell skizziert. In dem Zustandsdiagramm sind auch die möglichen Asymmetrien für Transmitter und Empfänger als zu berücksichtigende Zustände aufgeführt. Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass die Untersuchung dieser Topologie 364 Simulationen erfordert (14 × 27 inklusive Nominalfall).

Durch umfangreiche Untersuchungen und Erfahrungen aus mehreren FlexRay-Projekten im Hause NXP hat sich herausgestellt, dass das Worstcase-Verhalten sich immer in den Temperaturzuständen High und Low in Verbindung mit maximaler Asymmetrie des Transceivers zeigt. Damit kann die Anzahl der zu betrachtenden Simulationen von 364 auf 56 (14 × 4) Simulationen weiter reduziert werden, so dass dieses Projekt in angemessener Zeit abgeschlossen werden konnte.

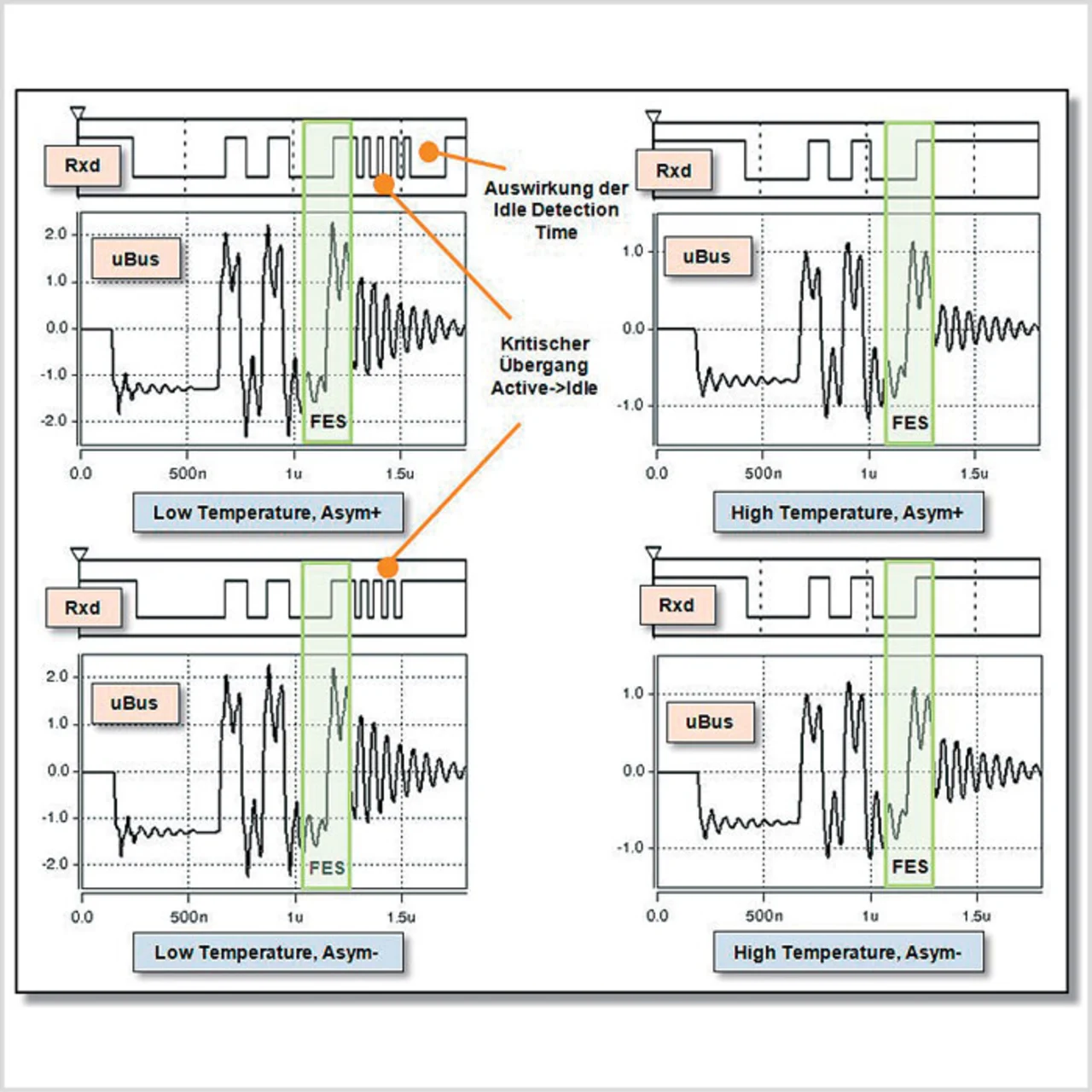

Dieses Zahlenexperiment zeigt die Notwendigkeit auf, im Vorhinein genau zu analysieren, welche Fälle wirklich relevant und daher näher zu betrachten sind. Bild 6 zeigt einige Ergebnisse der Worst-case-Simulation. Um den direkten Vergleich mit dem Nominalfall (Bild 4) zu haben, betrachtet man Knoten 10 genauer. Die Ergebnisse in Bild 6 zeigen, dass die Busspannung und das zeitliche Verhalten des RxD-Signals im Worst-case deutlich vom Nominalfall abweichen. Für den Temperaturzustand High liegt eine ausreichend gute Signalqualität vor. Es ist bemerkenswert, dass, im Gegensatz zum Nominalfall, das Mehrfachschalten des RxD-Signals nicht auftritt. Des Weiteren sind die Amplituden der Busspannung deutlich reduziert. Für den Temperaturzustand Low ist das Verhalten genau umgekehrt. Die Spannungsamplituden sind deutlich erhöht, und die Anzahl der Mehrfachschaltungen beim Übergang von Active zu Idle ist im Vergleich zum Nominalfall bedenklich angestiegen. Vergleicht man für den Temperaturzustand Low die unterschiedlichen Fälle für die Asymmetrie von Empfänger und Transmitterstufe, fällt auf, dass der Übergang von Active zu Idle am kritischsten für eine positive Asymmetrie ausfällt.

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)