Automatisierte Analyse und Validierung von FlexRay-Netzwerktopologien

FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

Simulationsszenarien

Die wichtigen Punkte für die Evaluierung der Signalintegrität wurden bereits im ersten Teil diese Artikels dargestellt und sind im Einzelnen:

- Verkürzung der Transmission Start Sequence (TSS),

- Signal Propagation Delay,

- asymmetrisches Delay,

- Übergang von Active zu Idle,

- Signalform der Busspannung bzw. Augendiagramm.

Jobangebote+ passend zum Thema

Um die Simulation mit akzeptablem Rechenaufwand zu realisieren, ist ein Testszenario zu definieren, das eine automatisierte Auswertung der Signalintegrität für die physikalische Schicht erlaubt. Die Simulation selbst wird mit dem Werkzeug Saber von Synopsys durchgeführt.

Das übliche Testszenario ist eine Round-Robin-Kommunikation, bei der jeder Teilnehmer des Netzwerkes einmal als Sender agiert und alle anderen Knoten des Netzwerkes sich als Empfänger verhalten. Bei 14 Steuergeräten bedeutet dies, dass 14 Mal gesendet wird und für diese 14 Fälle alle obigen Kriterien für jedes Steuergerät (außer dem Sender, der die Information vom Bus nicht zurückliest) auszuwerten sind. Dies erfordert die Auswertung von insgesamt 728 Signalwerten (14 × 13 × 4) für jeweils eine Topologie-Konfiguration. Auswertung bedeutet in diesem Fall die Prüfung, ob die Signalwerte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen, welche in der „FlexRay Electrical Physical Layer Specification“ (EPLS) des FlexRay-Konsortiums spezifiziert sind bzw. eventuell durch zusätzliche OEM-spezifische Anforderungen noch enger gefasst wurden. Sobald der Netzwerkentwickler eine Änderung durchführt, z.B. eine Änderung der Kabellänge oder Austausch einer Transceiver-Komponente, ist die Implementierung der Netzwerktopologie erneut zu validieren.

Soll neben dem Nominalverhalten auch das Worst-case-Verhalten berücksichtigt werden, dann ergeben sich deutlich mehr zu untersuchende Fälle. In diesem Artikel wird ausschließlich das Worst-case-Verhalten des Transceivers berücksichtigt, da dieser, im Vergleich zu anderen Netzwerkkomponenten, den größten Einfluss auf die auszuwertenden Kriterien hat.

Die enorm große Anzahl an auszuwertenden Signalwerten macht deutlich, dass diese Art der Analyse mit einem realen Topologieaufbau aufgrund des nicht zu bewältigenden Messaufwandes nicht applizierbar wäre. Um alle oben genannten Kriterien mit jeweils einem Sendevorgang eines Knotens abbilden zu können, wird vom sendenden Knoten die in Bild 2 dargestellte Bitfolge übertragen. Für die Auswertung der Kriterien der physikalischen Schicht ist es nicht notwendig, die Übertragung eines kompletten FlexRay-Nachrichtenrahmens zu simulieren. Die Simulation ist zudem dahingehend optimiert, dass das Netzwerk unmittelbar aus dem Idle-Zustand startet.

Simulation unter Nominalbedingungen und automatisierte Auswertung

Es ist sinnvoll, mit der Simulation des nominellen Verhaltens zu starten, um zunächst einen Überblick über die Signalintegrität im Netzwerk zu bekommen. Sollte sich bereits unter diesen Bedingungen ein inakzeptables Szenario zeigen, so ist die Untersuchung der Worst-case-Situation obsolet geworden. Es gilt dann, das System für den Nominalfall lauffähig zu machen.

Die weiter oben formulierten Kriterien lassen sich aus den simulierten transienten Kurvenverläufen extrahieren. Es bietet sich an, diese Werte in einer Matrix darzustellen, die den Kommunikationspfad und die zugehörigen simulierten Signalparameter enthält. Mit Ausnahme des Augendiagramms, das als Kurvendiagramm dargestellt wird, werden alle Messergebnisse in eine dreidimensionale Matrix-Darstellung übertragen (Bild 3). Wie bereits erwähnt, wäre eine manuelle Auswertung dieser Kriterien sehr mühselig, zeitraubend und vermutlich auch fehleranfällig. Das Simulationswerkzeug Saber von Synopsys bietet hierzu eine skriptbasierte Methodik, basierend auf TCL/ TK, welche die vollständige Automatisierung dieses Vorgangs unterstützt. Als Resultat erhält der Netzwerkentwickler die fertigen Matrizen der Signalparameter, aus denen schließlich über eine Saber-Excel-Schnittstelle automatisch ein Ergebnisreport in Excel generiert wird. Der Netzwerkentwickler erhält damit einen schnellen Überblick über die Qualität und die Robustheit der implementierten FlexRay-Topologie.

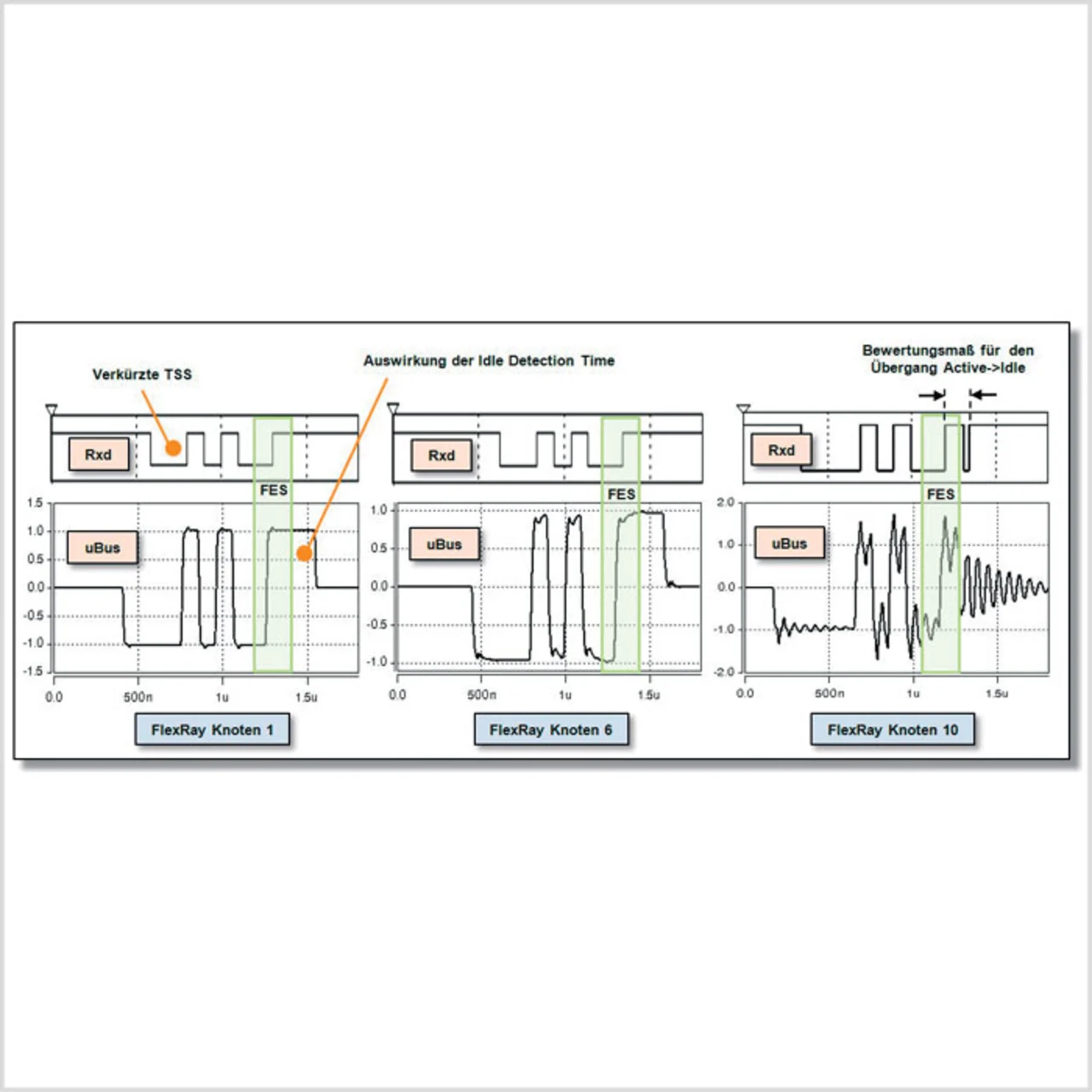

Bild 4 zeigt ein exemplarisches Simulationsergebnis der differenziellen Busspannung wie auch des digitalen RxD-Signals für die Steuergeräte 1, 6 und 10, wenn Steuergerät 13 sendet.

Das Verhalten an den drei Steuergeräten ist unterschiedlich. Die analogen Signalverläufe für die Steuergeräte 1 und 6 sehen optimal aus und es treten hier keine Verletzungen des Augendiagramms auf. Hingegen ist das Signalverhalten für Steuergerät 10 deutlich schlechter und die sich überlagernden Reflexionen verursachen Schwingungen auf dem Bus.

Speziell beim Übergang von Active zu Idle treten starke Schwingungen auf, die dazu führen, dass das digitale RxD-Signal mehrfach schaltet und nicht konstant im Zustand logisch 1 bleibt.

Zur Bewertung der Topologie ist zu prüfen, ob aus der Signalparametermatrix eine Verletzung der Signalintegritätskriterien hervorgeht und wie stark das Ausmaß dieser Verletzung ist.

Auch wenn keine Verletzung vorliegt, ist die vorhandene Reserve im System von Interesse, denn diese bestimmt maßgeblich die Robustheit unter realen Einsatzbedingungen, z.B. unter EMV-Einflüssen.

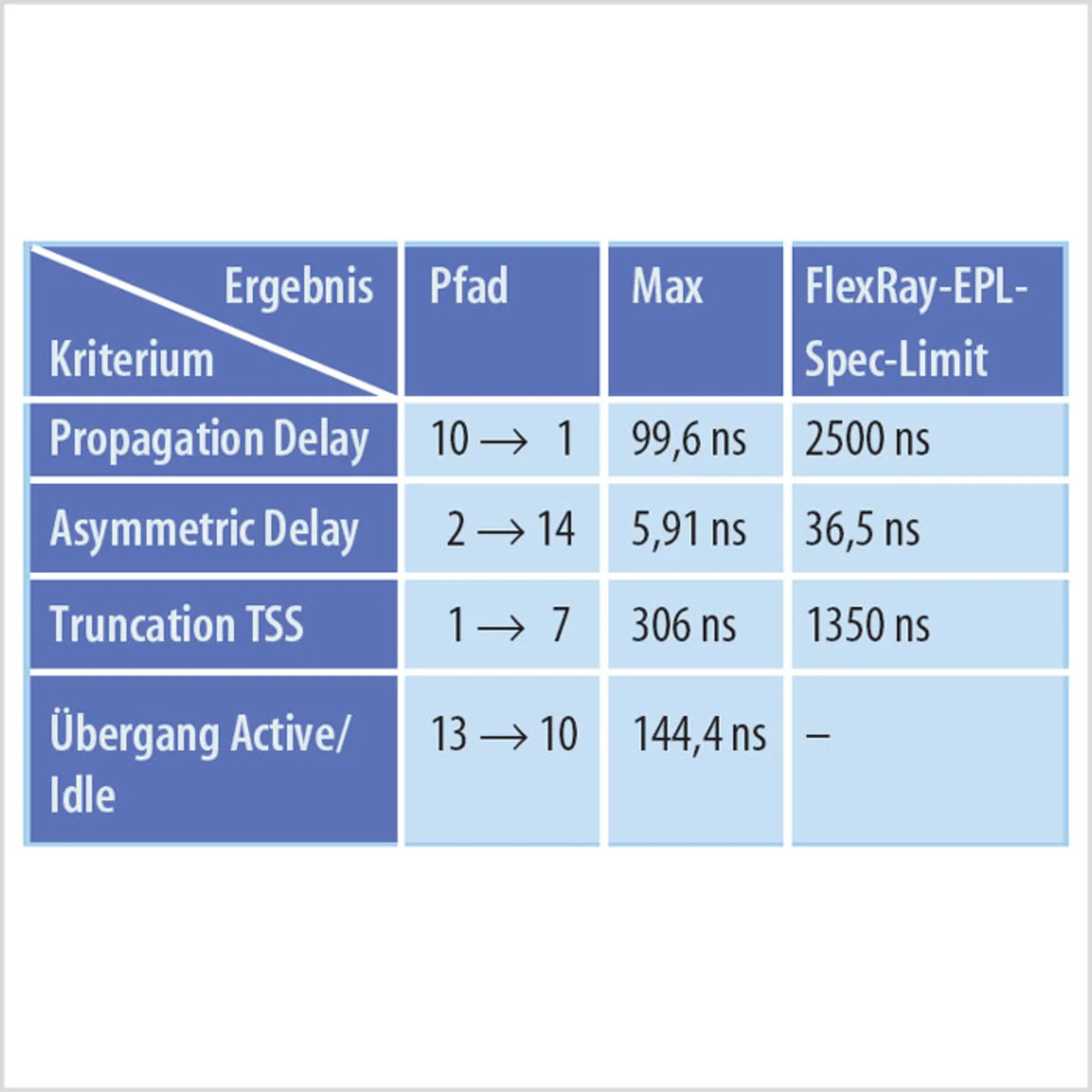

In Tabelle 1 sind die maximalen Werte für jeden Signalparameter, der dazugehörige Kommunikationspfad (Steuergerät → Steuergerät) und die maximal zulässigen Werte aus der „FlexRay Protocol Specification“ des FlexRay-Konsortiums aufgeführt. Bei der Verkürzung der TSS zählt nicht alleine die Einhaltung des maximalen Grenzwerts.

Vielmehr ist auch darauf zu achten, dass mindestens ein Bit der TSS am Empfänger ankommt, damit Aktivität auf dem Bus detektiert werden kann. In diesem Beispiel ergibt die Auswertung der Signalparametermatrix keine Verletzung der Signalintegritätskriterien. Dies gilt für den Nominalfall. Was passiert unter Worst-case-Bedingungen?

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)

- FlexRay frühzeitig im Griff (Teil 2)