Hybridtechnik im Fahrzeug

Bordnetz gut versorgen

In der automobilen Hybridtechnik sind hohe Spannungen und große Ströme zu handhaben. Aber auch die sehr dynamische Natur eines Fahrzeugs mit ihren großen Lastsprüngen stellt große Herausforderungen an die Elektronik, die das Bordnetz versorgt und stabilisieren soll. Ein Weg dorthin ist die Kaskadierung von speziellen DC/DC-Wandlern.

Abstrakt betrachtet ist ein DC/DC-Wandler ein Wechselrichter, der im Frequenzbereich von unter 1 Hz (Entmagnetisierung) bis über 400 Hz (Avionik) arbeitet. Demzufolge sind Batterielade-geräte nach der gleichgerichteten dreiphasigen Spannung de facto DC/DC-Wandler mit zeitlich und funktio-nal von der Batterietemperatur veränderbarem Sollwert. In der automobilen Hybridtechnik trifft man zunehmend auf die Zwischenkreisspannung 200 V bis 1000 V.

Der Diesel-Generatorbetrieb erzeugt bei eigenerregten Generatoren (mit Permanentmagneten) geregelt über die Drehzahl oder bei Fremderregung über einen Felderreger üblicherweise 400 V/50 Hz als dreiphasige Spannung. Unter der Vorgabe, im Stillstand des Fahrzeugs diese Spannung zu senken, steigt der Wirkungsgrad dieser Einheit. Gleichzeitig muss das nachgeschaltete Frontend einen enormen DC-Spannungsbereich beherrschen.

Typischerweise liegt der Spannungsbereich im Stillstand bei 200 V und im Fahrbetrieb bei 450 V bis 850 V und dynamisch bis 1000 V. Dieses Frontendgerät regelt über die PWM-Anpassung diesen Spannungsbereich über den Spannungsregelkreis aus. Diese verstärkte und amplitudenbegrenzte Fehlerdifferenz aus einem PID-Regler ist der Sollwert für einen unterlagerten Stromregelkreis und beeinflusst das Stellglied.

Funktionale Veränderungen der Sollwerte treten mehrfach in geschachtelten Regelkreisen auf. Große Stell- und Lastbereiche fordern in einfachster Form geringe ∆I-Werte in der Drossel. Um ihren lückenden Betrieb zu verhindern und um schnelle hohe Lastwechsel zu beherrschen, werden wiederum hohe ∆I-Werte oder kleine Induktivitäten benötigt. So werden diese Frontend-Stufen auch zur Leistungserhöhung oder aber zur schnelleren Regelung meist parallel betrieben und im synchronen Interleaving-Betrieb geschaltet, wodurch die Scheinfrequenz (Filterfrequenz) proportional der Anzahl (n x f) der Stränge steigt.

Vor Jahren hat sich Syko der Aufgabe gestellt, Bordnetze ohne oder mit Batteriestützung zu versorgen. Dabei waren teils sehr große Hürden zu nehmen. Neben steigender Leistung und Funktionsumfang will der Kunde mit den Parametern des Ladegerätes vernetzt sein, außerdem müssen mehrere parallele Geräte vernetzt sein. Folgende Vorgaben waren zu erfüllen:

- Mit mehreren »Zwergen« einen »Riesen« ersetzen, also eine geregelte Kaskadierung über n Geräte.

- In den Geräten soll der Verdrahtungsaufwand entfallen; das heißt, Ströme bis über 200 A sollen über Leiterplatten geführt werden.

- Es ist ein weiter Eingangsspannungsbereich auszuregeln, wodurch mehrstufig kaskadierte Topologien erforderlich sind.

- An der Ausgangslast sollen Lastsprünge zwischen 0 bis Volllast beziehungsweise bis n x Volllast möglich sein, weshalb die Nulllastfähigkeit entwickelt wurde.

- Um den Wirkungsgrad zu verbessern, sollten sich die Wandler ohne Entkoppeldiode geregelt parallelschalten lassen, was ein spezielles Power-Sharing bedingt.

- Sowohl Bordnetz als auch Batterie müssen am Ausgang im Parallelbetrieb geschaltet sein, was ein spezielles Stromsplitting nötig macht.

- Die Ladeschlussspannung ist eine Funktion der Batterietemperatur, wodurch auch mehrere Ladeverfahren und Kennlinien über den Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C mit verschiedenen Grenzbereichen zu hinterlegen sind.

- Das Bordnetz lässt sich auch ohne Batterie betreiben, sodass eine spezielle Lastwechselfähigkeit implementiert werden muss.

- Die Ausgangsspannung muss sich von 0 V bis maximaler Spannung mit beliebiger Zeitfunktion verstellen lassen, was an die Nulllastfähigkeit und die geschachtelten Regelkreise erweiterte Anforderungen stellt.

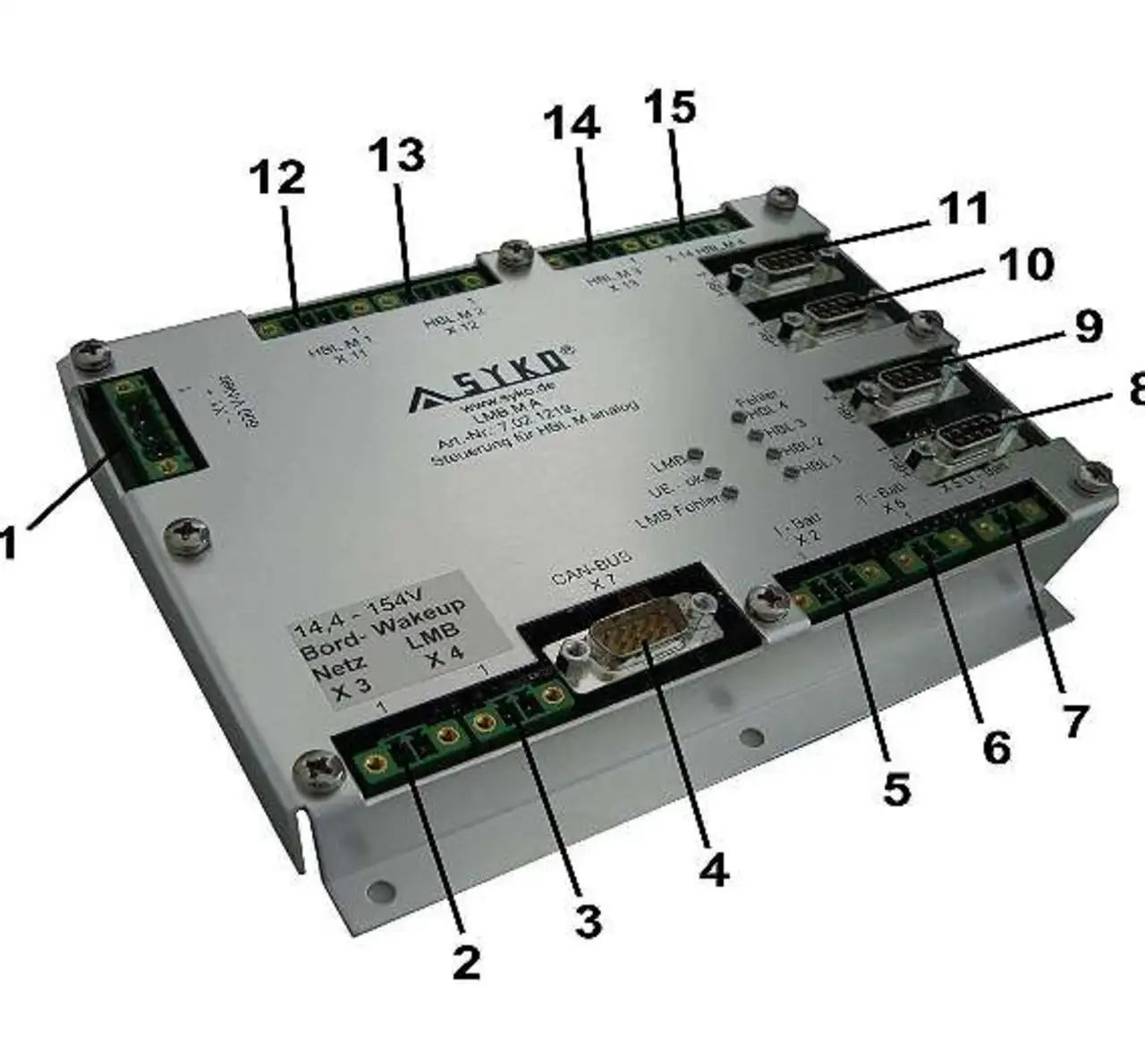

- Der Kunde erhält über den CAN-Bus alle leistungsrelevanten Da-ten, die kaskadierten Geräte müs-sen optional miteinander korrespondieren können. Ein Lademanagement (LMB) ist dazu nötig.

- Optional ist der Aufschaltstrom (Vorladung) durch passive und/oder aktive Bauelemente zu begrenzen; der Einschaltstrom soll

- integral höchstens den Nenn-strom erreichen, um die Netzrückwirkungen zu minimieren.

Als sinnvoll stellte sich der Leistungsbereich für ein Modul von 4,5 kW bis 6,6 kW - der »Zwerg« - als Funktion der Ausgangsspannung für 24-V- bis 110-V-Bordnetze heraus sowie eine Kaskadierung von zwei bis vier Geräten - der »Riese« - für eine Leistung von 4,5 kW bis 26 kW, wobei diese durch die Regelung theoretisch beliebig erweiterbar ist.

Für die Topologie-Kaskadierung wird eine geregelte, strombegrenzte PWM-Stufe auf eine Zwischenkreisspannung und eine nachgeschaltete strom- und spannungsresonante Gegentakt-Vollbrücke beziehungsweise ein nicht spannungsüberhöhende resonante Sperrwandlertopologie mit Ausgangsgleichrichtung direkt auf hochstromfeste Kondensatoren (Film/Keramik) eingesetzt. Diese Kaskadierung mit Potenzialtrennung bringt einen funktionalen Gewinn und steigert den Wirkungsgrad auf maximal über 94%. Solche Gegentaktstufen erreichen Wirkungsgrade bis über 97% inklusive der Diodenbeschaltung am Ausgangsgleichrichter.

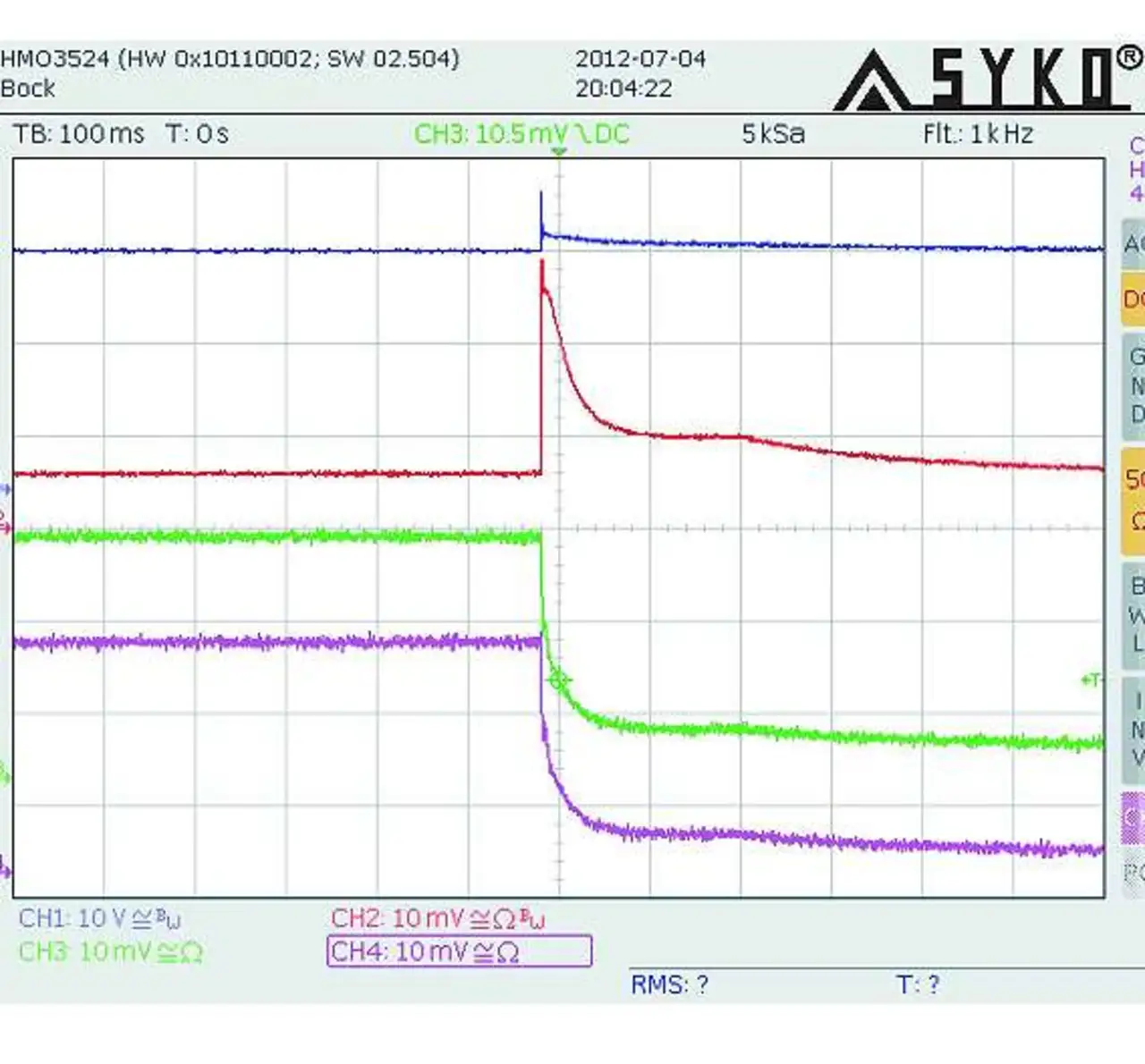

Durch Synchrongleichrichtung mit MOSFET-Stufen lässt sich der Wirkungsgrad um einen weiteren Prozentpunkt verbessern. Dabei steigt aber der funktionale Aufwand gegenüber Schottky- beziehungsweise Epitaxial-Dioden, und die Funktion der Bidirektionalität kommt in prüfbare Nähe. Da die Gleichrichtung direkt auf chopperstromfesten Kondensatoren arbeitet, kann die Streuinduktivität für die Resonanz »gezüchtet« werden. Mit der Kennlinie der Lastsprünge von zwei kaskadierten Geräten konnte Syko die Vorteile einer Nulllastfähigkeit und die Lastsprünge von Nulllast auf 2 x 160 A und wieder zurück zeigen.

Bestätigende Messungen

Jobangebote+ passend zum Thema

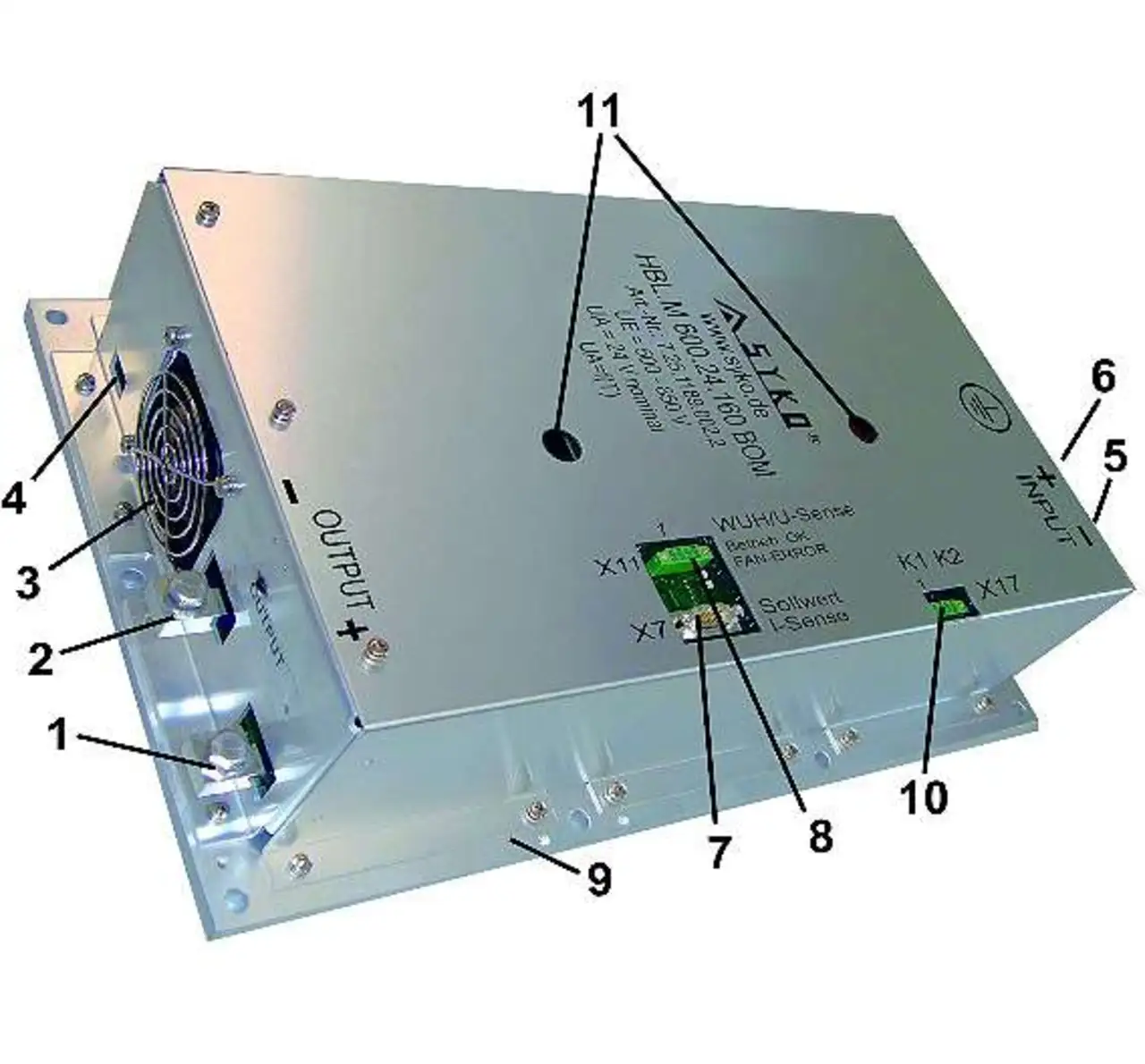

Das Bild 1 zeigt den Messaufbau zur Freigabe einer Vierfach-Kaskadierung mit 4 x 160 A für ein 24-V-Bordnetz beziehungsweise 4 x 50 A für ein 110-V-Bordnetz.

Die Zweifach-Kaskadierung ist freigegeben und über Temperatur und Lastwechsel dokumentiert.

So zeigt das Bild 2 die Aufteilung der Ausgangsströme bei einem harten Lastabwurf bei 250 A und das Einschwingen am Bordnetz mit Batterie über 10 m Stromkabel und Fühlerleitung.

Bei dem Lademanagement ist sicherlich die Ladeschlussspannung und die Art der Kennlinie das geringste Problem, das durch die Prozessortechnik beherrscht werden muss, auch die Überwachung der Zellensymmetrie ist zu gewährleisten.

Wird die Leistungskomponente als reiner DC/DC-Wandler mit fester, aber verstellbarer Ausgangsspannung betrieben, so wird die »Kapazität« der Batterie durch hochkapazitive Kondensatoren ersetzt werden müssen, um das Spannungs-Regelverhalten zu unterstützen.

Da nicht der Strom die Regelgröße ist, sondern die Ausgangsspannung, müssen der Magnetismus und der Regelkreis das Herunterfahren der Ausgangsspannung bis 0 V ohne Unruhe in der Ausgangsspannung beherrschen.

Gleichzeitig kann eine Wechselspannungskomponente auf den Sollwert addiert werden, um den Slipstick- oder Haftgleiteffekt an beweglichen Magnetkernen zu bekämpfen.

Eine Störgröße an Bordnetzen entsteht beim Aufschalten kapazitiver Verbraucher durch die Einschaltströme.

Diese lassen sich durch einen komplexen Innenwiderstand durch Vorschalten einer Induktivität mit aktivem Snubber oder durch das Vorladen über eine Dioden-Widerstands-Schalterkombination begrenzen.

Hier erreicht das System Einschaltströme von nur 50 A an 1000 V mit geringem Aufwand bei einem Überschwingverhalten von einstellbar 50 V bis 200 V.

Das Bild 3a zeigt das »HBL.M« und das Bild 3b »LMB« mit CAN-Anschlüssen, eine separate Housekeeping-Versorgung mit 14 V bis 154 V plus Surge-Festigkeit sowie die Kommunikationsschnittstellen.

Der CAN-Bus gibt dem Kunden Informationen über die Batterietemperatur, den Splittingstrom in die Batterie, den optionalen Batterie-Entladestrom, die Batterieklemmspannung, den Summenstrom, den Einzelgerätestrom sowie die Hochspannungsversorgung, für die eine potenzialgetrennte Schnittstelle mit 13 mm Luft-/Kriechstrecke entwickelt wurde.

Über den Autor:

Reinhard Kalfhaus ist Geschäftsführer von Syko.