Ergänzung erforderlich

Normative Anpassung der ISO 26262 aufgrund des autonomen Fahrens

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Schlussfolgerungen

Die Darstellung der Entwicklung des automatisierten Schienenverkehrs zeigt, dass der Linienverkehr im Vergleich zum Individualverkehr ganz anderen Anforderungen aus der Anwendung heraus unterliegt. Die Grundlagen für die funktionalen Sicherheitsanforderungen sind vergleichbar. Festzustellen ist, dass weder in der gemeinsamen Grundnorm noch in den abgeleiteten branchenspezifischen Normen für den Schienenverkehr oder den Automobilbereich Ansätze für den automatisierten Betrieb vorhanden sind.

Nach der Ablehnung des automatisierten Bahnbetriebs in den 1980er Jahren wurde die Automatisierung etwa ein Jahrzehnt nach dem Testbetrieb durch die Öffentlichkeit akzeptiert. Ergänzende Sicherheitsanforderungen dazu wurden in Deutschland allerdings erst im Jahre 2014 formuliert. Erkennbar ist, dass die Situationskomplexität beim autonomen Fahren unvergleichlich höher ist als beim automatisierten Bahnbetrieb.

Für das autonome Fahren wird eine Ergänzung der automobilen Sicherheitsnorm erforderlich. Es hat sich gezeigt, dass zur Risikoanalyse je Automatisierungsgrad das Bewertungskriterium der Kontrollierbarkeit durch den Fahrer schrittweise bis gänzlich entfällt. Im Gegenzug tritt durch die steigende Situationskomplexität dieser Gesichtspunkt als Bewertungskriterium in den Fokus. Es muss verstanden werden, dass mit der steigenden Komplexität nicht identifizierte Risiken zunehmend berücksichtigt werden sollen.

Als Ergebnis soll eine Diskussion zur Überarbeitung der Risikomatrix in ISO 26262 angestoßen werden. Aufgrund der Veränderung des Bewertungskriteriums Controllability und der Einführung des Kriteriums Complexity wird eine Neueinstufung der Risikoniveaus erforderlich, die hiermit in Dialog gebracht werden soll.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die möglichen normativen Veränderungen werden nicht ohne Auswirkung auf die Software-Architektur bleiben. Durch die nicht identifizierten Risiken im vollautonomen Fahren werden die Anforderungen an die Architektur steigen und damit die Aufwände in der normativen Absicherung widerspiegeln. Aber auch im Rahmen der Validierung wird eine Situations-Datenbank einzusetzen sein, um eine große Zahl an Verkehrssituationen simulieren zu können, mit der die normativen Annahmen zu rechtfertigen sind.

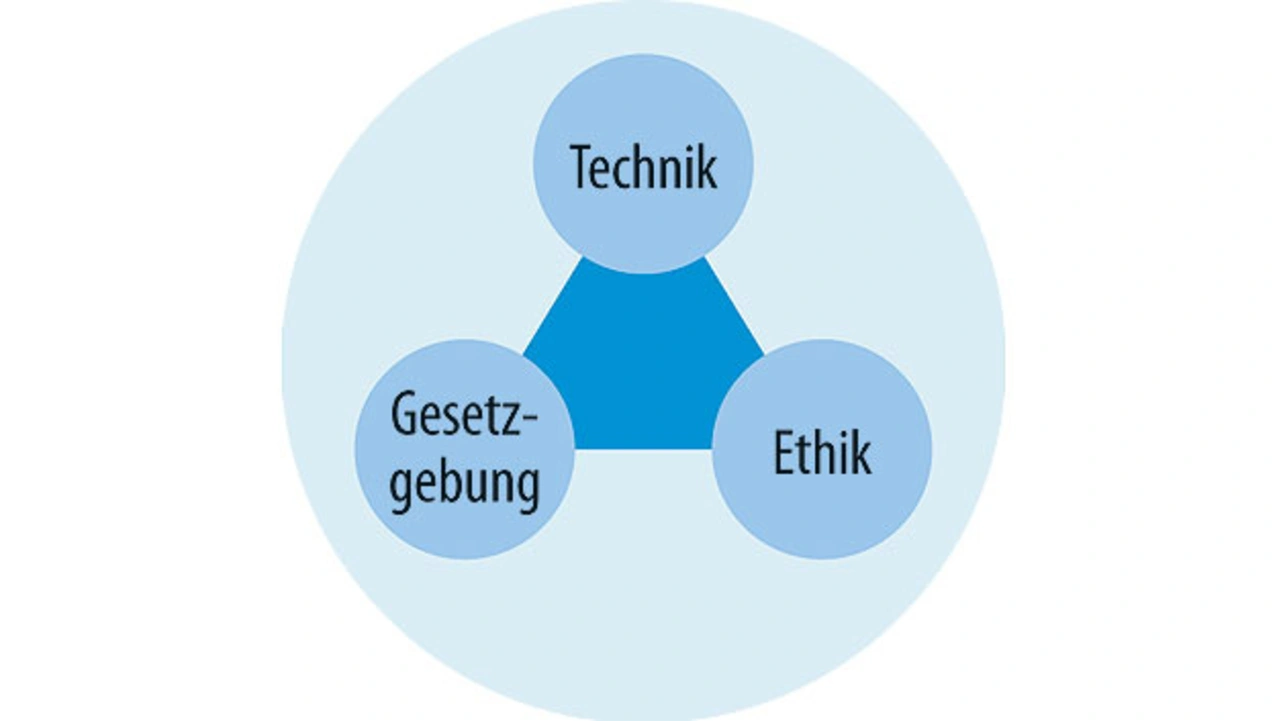

Neben der normativen Debatte sei aufgezeigt, dass der juristische und ethische Bereich des vollautonomen Fahrens nicht abschließend diskutiert ist (Bild 3). Es ist hilfreich für die weiterführende Diskussion, die normativen Aspekte mit dem Verständnis einzubringen, dass ein Weg definiert werden muss, der das gesellschaftlich akzeptierte Grenzrisiko beim autonomen Fahren skizziert.

Literatur und Links

[1] Vgl. ISO 26262 part 1-10, 1 Edition, Genf, 2011

[2] www.zukunft-mobilitaet.net/90799/schienenverkehr/eisenbahn/fuehrerlose-zuege-technik-zulassung-vorteile-nachteile-streik/

[3] www.zukunft-mobilitaet.net/90799/schienenverkehr/eisenbahn/fuehrer- lose-zuege-technik-zulassung-vorteile-nachteile-streik/

[4] www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fahrerlose-zuege-zug-ohne-lokfuehrer-ist-keine-vision.39b0b85c- d605-4e7f-9ab0-6d2f79afd52b.html

[5] www.welt.de/wirtschaft/article134120632/Bahn-koennte-fahrerlos-fahren-aber-straeubt-sich.

[6] www.zukunft-mobilitaet.net/90799/schienenverkehr/eisenbahn/fuehrerlose-zuege-technik-zulassung-vorteile-nachteile-streik/

[7] Braband Jens, Brehmke Bernd-E., Griebel Stephan, Peters Harald, Suwe Karl-Heinz: Die Cenelec-Normen zur Funktionalen Sicherheit, Hamburg, Eurailpress 2006, S. 11.

[8] CENELEC EN 50126 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS), 2007 und CENELEC EN 50128 Bahnanwendungen – Software für Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme, 2011

[9] Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner (Hrsg): Autonomes Fahren. Berlin, Springer Verlag, 2015, S. 497

[10] EU-Verordnung Nr. 1315/2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU, Dezember 2013

[11] www.gesetze-im-internet.de/strabbo_ 1987 (besonders § 53) und www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/trstrab-fof.pdf?__blob=publicationFile /

[12] sciencev1.orf.at/science/news/110438

[13] bast.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2012/587/pdf/F83.pdf

[14] Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner (Hrsg), a.a.O., S. 3

[15] ww.bbc.com/news/technology-16197664

[16] Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner (Hrsg), a.a.O., S. 500 [

17] Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner (Hrsg), a.a.O., S. 504

[18] Winner Hermann, Stephan Hakuli, Felix Lotz, Christina Singer (Hrsg): Handbuch Fahrerassistenzsysteme. 3. Auflage, Wiesbaden, Springer Verlag, 2015, S. 56

[19] www.vufo.de/forschung-und-entwicklung/gidas/

[20] Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner (Hrsg), a.a.O., S. 494ff

[21] Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner (Hrsg), a.a.O., S. 497

[22] www.duden.de/rechtschreibung/Komplexitaet

Die Autoren

| Gerhard Hofmann |

|---|

arbeitet seit 18 Jahren im Automobilbereich in diversen Funktionen der Automobilentwicklung und -produktion. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Gebiet der Elektrik/Elektronik. Seit 2011 ist er für die Absicherung und Analyse von neuen Systemen verantwortlich. Aktuell promoviert er an der Westböhmischen Universität Pilsen auf dem Gebiet der Simulation und der funktionalen Sicherheit an der Fakultät für Elektrotechnik.

|

gerhard.hofmann@scienceandengineering.de

| Prof. Georg Scharfenberg |

|---|

begann seine Karriere bei Siemens als Ingenieur im Qualitätsmanagement, wo er im Mikrocontroller-Bereich für ausfallsichere Transportapplikationen tätig war. Als Senior-Ingenieur entwickelte er funktional sichere Mikrocomputer-Systeme für Zugapplikationen. 1989 wurde er zum Professor für Informatik Elektronik an der OTH Regensburg berufen und beschäftigt sich dort insbesondere mit sicheren Systemen auf Mikrocomputer-Basis. Prof. Scharfenberg ist Ko-Direktor des Smart-Embedded-Systems-Labor an der OTH. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beirats der Bayerischen Cluster IT-Security und Safety.

|

georg.scharfenberg@oth-regensburg.de

- Normative Anpassung der ISO 26262 aufgrund des autonomen Fahrens

- Motivation und Grundlagen des autonomen Fahrens

- Schlussfolgerungen