Induktive Weg-Sensoren

Neues Messprinzip ermöglicht maßgeschneiderte Entwicklungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Mehrperioden-Sensoren

Der in Bild 1 dargestellte einfache Sensor unterliegt zwar keiner Längenbegrenzung, jedoch sind mit wachsender Länge Genauigkeit und Auflösung beeinträchtigt. Ein gut abgeglichener Sensor kann in der Regel absolute Genauigkeiten von etwa 10 bit und Auflösungen von 13 bis 14 bit erreichen, diese hängen von der Wiederholrate ab.

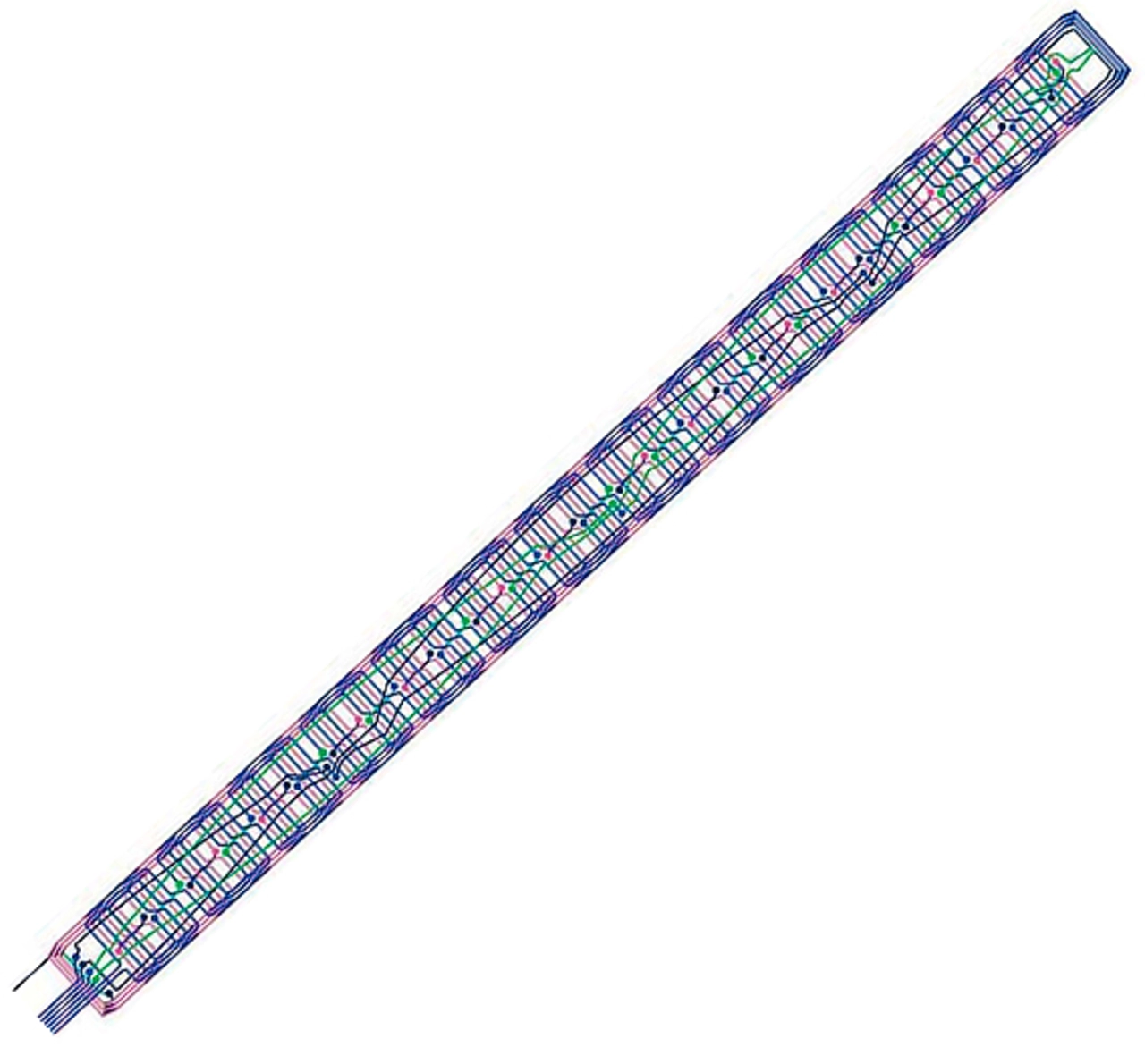

Die Genauigkeit der induktiven Sensoren konnte durch Hinzufügen eines weiteren Sekundärspulenpaars mit mehreren Perioden gesteigert werden. Diese Zusatzspulen sind meist um das Zehnfache kleiner als die ursprünglichen Spulen. Bei ausschließlicher Verwendung der Mehrperiodenspulen würde der Sensor inkrementell arbeiten. Die ursprünglichen Spulen lassen sich für eine »grobe« Positionsbestimmung einsetzen. Damit wird berechnet, welche der Feinperioden »aktiv« ist, das Ergebnis dann für eine »Feinmessung« verwendet. Nach diesem »Grob-/Fein-Prinzip« hat Sagentia lineare Sensoren mit 200 bis 400 mm Länge entwickelt, die mit 10 bis 20 Perioden von jeweils 20 mm Länge Genauigkeiten von 20 μm erreichen. Eine einfachere Anordnung der Leiterbahnen für einen Mehrperioden-Sensor auf der Leiterplatte ergibt sich bei einer digitalen Näherung an ein Sinus-/Cosinus-Profil für die »Feinspulen« (Bild 3). Damit verbessert sich zusätzlich der Signalpegel, da sich die »Feinspulen« leichter aus mehreren Wicklungen herstellen lassen.

Bild 3 zeigt einen Mehrperioden-Sensor für die Positionsbestimmung von Zylinderkolben. Die »groben« Sinus-Spulen (grün) und Cosinus-Spulen (violett) sind deutlich zu sehen. Es werden sieben Perioden der »feinen« Sinus-/Cosinus- Spulen dargestellt. In diesem speziellen Fall beträgt die Breite des Sensors 7 mm, daher war zur Unterbringung aller Spulen eine vierlagige Platine erforderlich. Die Entwicklung von leistungsstärkeren Drehgebern nach dem gleichen Prinzip, z.B. mit zwölf Feinperioden von 30°, ist geplant.

Ein Algorithmus für die Signalverarbeitung

Ein lineares Ausgangssignal ergibt sich für diesen Sensor durch folgende Vorgehensweise:

- Verstärkung und Filterung der Signale der Sekundärspulen.

- Bestimmung der Amplitude der Sekundärspulen-Signale.

- Bildung des Quotienten aus den Amplituden der Signale der Sinus- und der Cosinus-Spulen.

- Berechnen des arctan(ϕ).

- Linearisierung, z.B. über ein gespeichertes Profil in einer Nachschlagtabelle oder eine polynomische Anpassung.

Für die zweite Stufe könnte ein A/D-Wandler verwendet werden. Dieser wäre jedoch relativ langsam (einige Zyklen bei Erregerfrequenz) und teuer, selbst wenn er im Multiplex-Verfahren für beide Kanäle genutzt würde. Eine effizientere Vorgehensweise besteht darin, die Rohsignale zu einer Zwischenfrequenz von wenigen kHz zu mischen und in einem Sinus-Signal mit einer zur Position des Positionsgebers proportionalen Phasenverschiebung zusammenzufassen. Das Signal wird an einen Vergleicher weitergeleitet, die zeitliche Verzögerung selbst wird über den Systemtaktgeber bestimmt, der auch alle Erreger- und Abtastregelungssignale

erzeugt. So ergibt sich ein gutes Temperaturverhalten, da sich eine Verschiebung der Taktrate prinzipiell ausschließlich auf die Ausgangsfrequenz auswirkt. In der Praxis lassen sich temperaturabhängige Änderungen des Ausgangssignals in der Größenordnung von 0,02 % bis 0,03 % in dem für den Automobilbau typischen Temperaturbereich von –40 bis +150 °C erreichen. Das System wurde auf einem Baustein der PSoC-Familie (Programmable System on Chip) der Firma Cypress implementiert [2].

- Neues Messprinzip ermöglicht maßgeschneiderte Entwicklungen

- Fortschritte in der Sensor-Entwicklung

- Mehrperioden-Sensoren

- Anwendungen