Schaltnetzteile geschickt einsetzen

Spannung dynamisch variieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die digitale Lösung

Bei der „digitalen“ Lösung werden digitale Signale (zum Beispiel Ausgangssignale eines Mikrocontrollers) direkt zum Verändern der Ausgangsspannung eines Netzteils verwendet, ohne den Umweg beispielsweise über einen DAC zu nehmen. Der Grundgedanke dahinter ist recht einfach. Die Ausgangsspannung lässt sich verändern, indem man den Wert des high-seitigen (R1) oder des low-seitigen Widerstands (R2) variiert. Dabei ist zu beachten, dass der high-seitige Widerstand Auswirkungen auf die Kompensation oder genauer gesagt auf die Verstärkung hat. Würde man den Wert dieses Widerstands ändern, so würde sich damit auch die Verstärkung des Kompensationsnetzwerks verändern. Das kann zu Instabilitäten und einem von der Ausgangsspannung abhängigen Verhalten der Schaltung führen. Davon abgesehen, lässt sich der Wert dieses Widerstands auch deshalb nicht einfach verändern, weil er potenzialfrei (nicht massebezogen) ist.

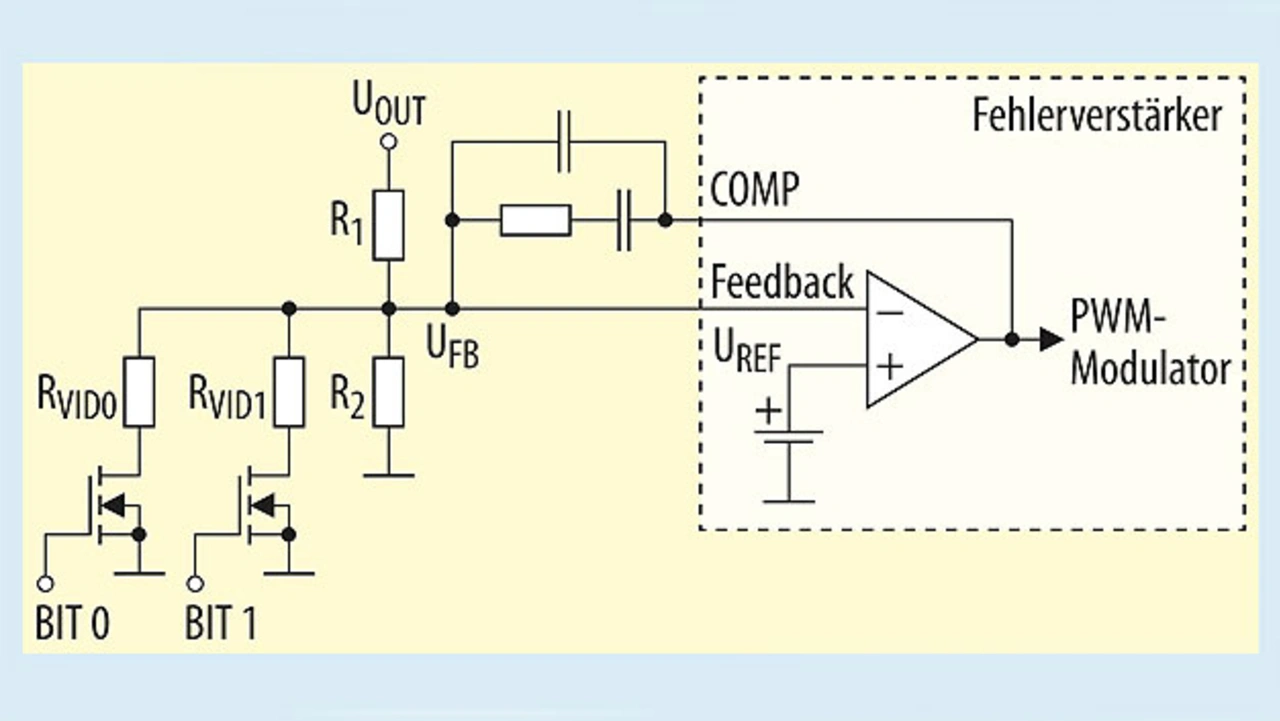

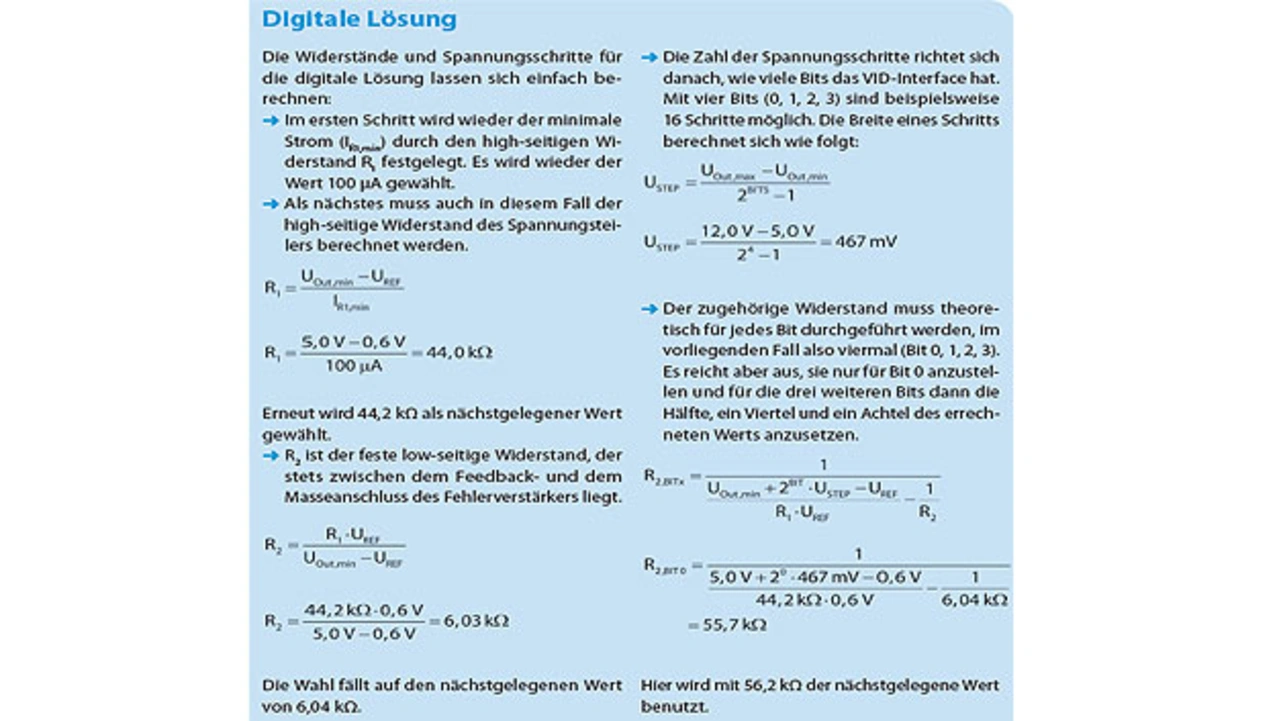

Besser ist es deshalb, den low-seitigen Widerstand zu manipulieren, der keine Auswirkungen auf die Kompensation hat. So ändert sich das Verhalten des Wandlers also nicht. Man legt nun zusätzliche Widerstände, die durch Logikpegel-FETs geschaltet werden können, parallel zum festen low-seitigen Widerstand R2. Bild 3 zeigt das sogenannte VID-Interface (Dynamic Voltage Identification) mit zwei Bits. Wird einer der FETs von einem digitalen Mikrocontroller-Ausgang angesteuert, so wird der zugehörige Widerstand dem festen Widerstand R2 parallelgeschaltet. Der Gesamtwiderstand sinkt hierdurch, und die Ausgangsspannung nimmt dementsprechend zu. Mit zwei Bits lassen sich vier verschiedene Spannungen einstellen. Abhängig von den jeweiligen Anforderungen können weitere Stufen hinzugefügt werden.

Für dieses Beispiel werden erneut die Spezifikationen der analogen Lösung herangezogen, um Widerstände und Spannungsschritte zu berechnen (siehe Kasten „Digitale Lösung“). Mit den vier schaltbaren Widerständen parallel zum festen Widerstand R2 lässt sich die Ausgangsspannung in 16 Schritten zwischen 5,0 V und 12,0 V einstellen.

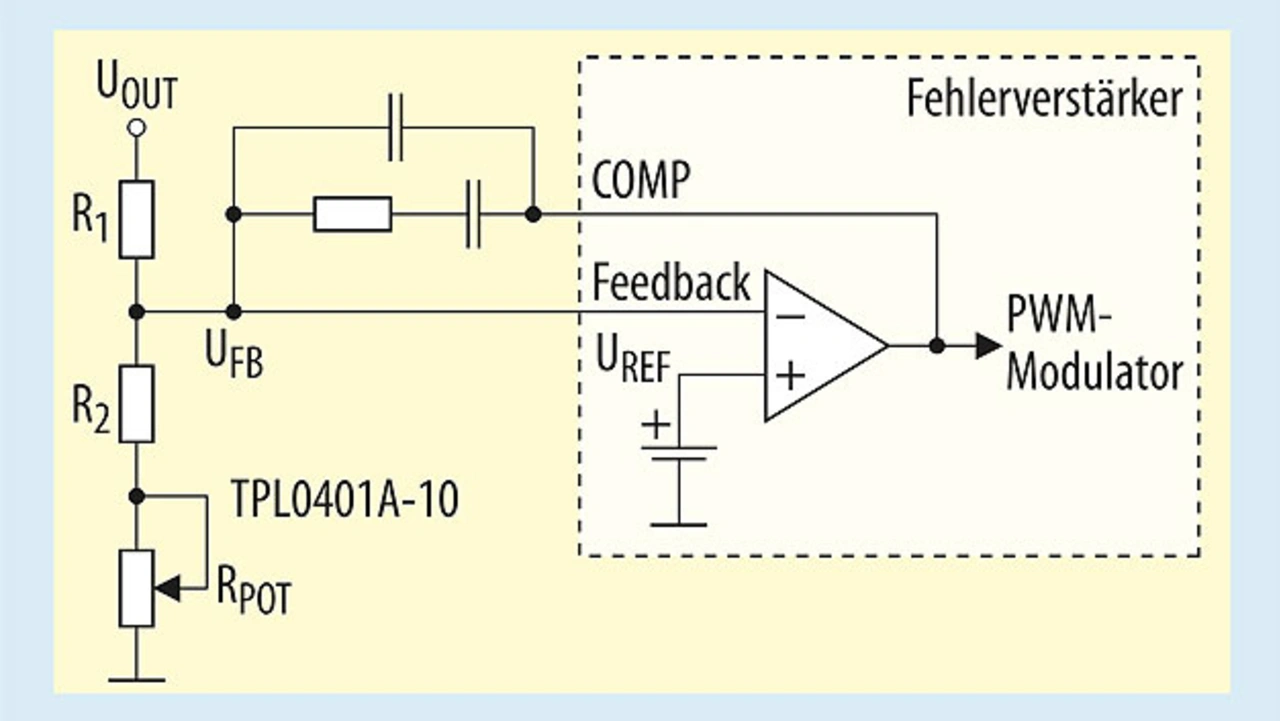

Eine ähnliche, aber höher integrierte Lösung lässt sich mit einem digitalen Potenziometer wie dem TPL0401A-10 realisieren (Bild 4). Das mit dem low-seitigen Widerstand R2 in Reihe geschaltete digitale Potenziometer wird entweder per I2C oder per SPI gesteuert. Der im Beispiel verwendete Baustein besitzt 128 Abgriffe und entspricht somit einem diskreten VID-Interface mit sieben Bits. Es ist wichtig, das digitale Potenziometer nicht direkt als Feedback-Spannungsteiler zu verwenden, da sich sonst der high-seitige Widerstand abhängig von der Ausgangsspannung verändern würde, was – wie weiter oben erläutert – Auswirkungen auf die Kompensation hätte.

Die digital-analoge Lösung

Als dritte Variante gilt es die „digital-analoge“ Lösung anzusprechen, die eine Kombination aus den beiden zuvor beschriebenen Methoden darstellt. Sie basiert auf dem per VID programmierbaren Strom-DAC LM10011V von Texas Instruments. Die vier Logikeingänge dieses Bausteins werden auf die gleiche Weise angesteuert wie oben für die digitale Lösung beschrieben. Das Ausgangssignal ist keine Spannung, sondern ein Strom, der gemäß Bild 5 direkt in den low-seitigen Widerstand R2 des Spannungsteilers eingespeist wird. Ähnlich wie bei der analogen Lösung sorgt dieser auf Werte zwischen 0 und 59,2 µA programmierbare Strom für einen zu¬sätzlichen Spannungsabfall am low- seitigen Widerstand, wodurch die Ausgangsspannung des Netzteils entsprechend variiert wird.

Der Baustein kann wahlweise im 4-Bit- oder im 6-Bit-Modus betrieben werden, was dementsprechend die Einstellung der Ausgangsspannung in 16 oder 64 Schritten ermöglicht. Vorteile dieser Methode sind der geringe Platzbedarf verglichen mit einer diskreten Lösung und ihre Kompatibilität zu den DSPs der Reihe TMS320 von TI, die ihre Versorgungsspannung autonom entsprechend der Last steuern können.

Der Autor

Matthias Ulmann

wurde 1980 in Ulm geboren und absolvierte sein Elektrotechnik-Studium an der dortigen Universität im Jahr 2006. Nachdem er mehrere Jahre im Bereich der Motorregelungen und der PV-Wechselrichter (mit Spezialisierung auf IGBT-Treiber) tätig war, nahm er an einem einjährigen Trainee-Programm der Analog Academy von TI teil. Seit 2010 arbeitet er bei TI in Freising als Reference Design Engineer in der EMEA Design Services Group. Zu seinen Designaktivitäten gehören isolierte und nicht isolierte DC/DC-Wandler für jegliche Anwendungsgebiete.

- Spannung dynamisch variieren

- Die digitale Lösung