Leichtlast-Wirkungsgrad verbessern

FET emuliert Diode

Die Topologie von Abwärtswandlern hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, wobei die Entwicklern sowohl den Wirkungsgrad als auch die Gesamtleistung erhöhen konnten. Besonders der Ersatz der Freilaufdiode durch Synchrongleichrichtung sorgte für gewaltige Fortschritte, doch gingen diese auf Kosten des Verhaltens unter Leichtlastbedingungen. Um dies zu verbessern, wurde ein so genannter Dioden-Emulationsmodus eingeführt.

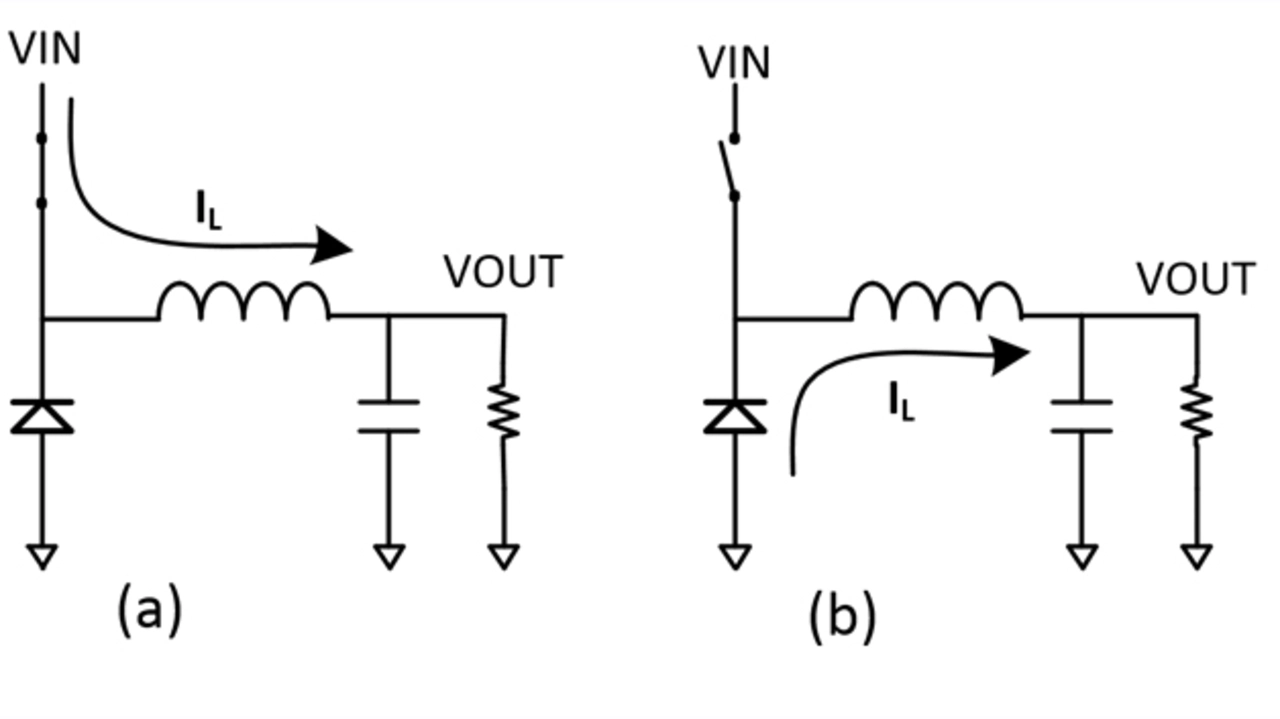

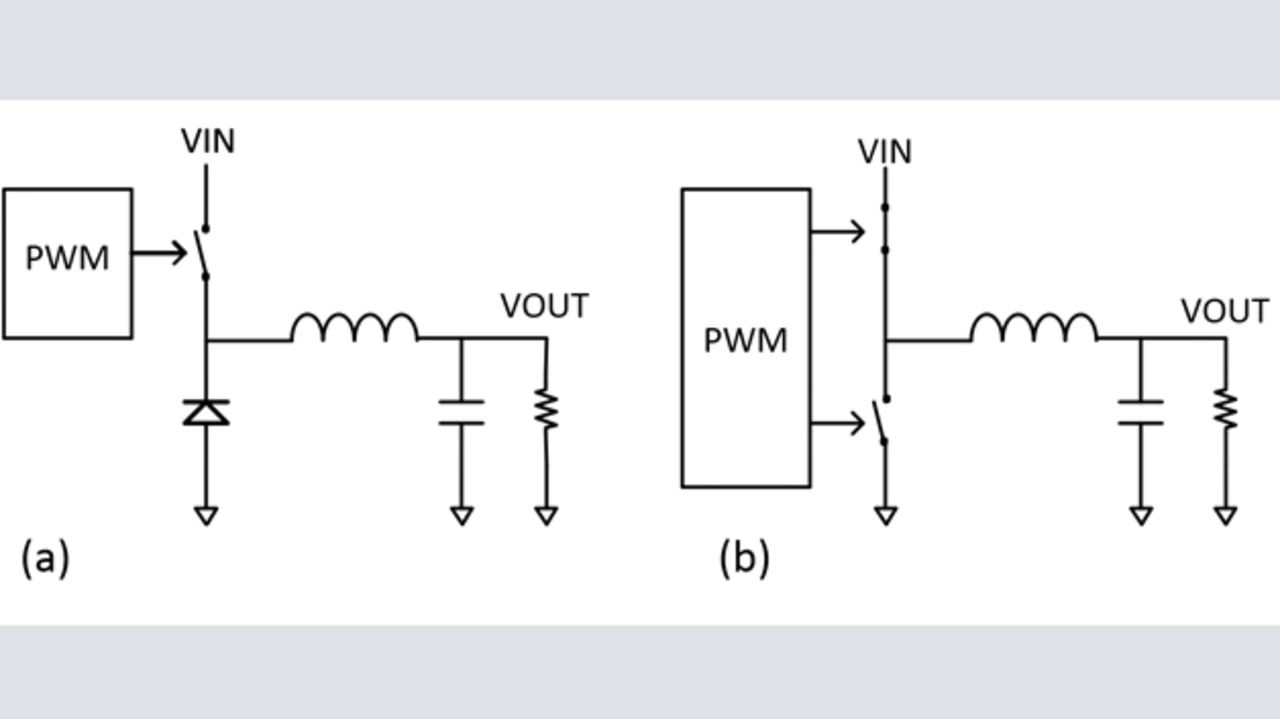

Einen frühen Abwärtswandler, der während der Abschaltperiode des Hauptschalters eine Diode als Gleichrichter einsetzt, zeigt Bild 1(a). Um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen, ersetzten Entwickler die Diode durch einen synchronen MOSFET (SyncFET; Bild 1(b)). Zwar verbesserte solche Bauteile den Wirkungsgrad gegenüber der Diode, doch ist deren Einsatz mit einem Schaltverhalten verbunden, das unerwünschte Nebenwirkungen unter leichter Last aufweist. Um diese zu beseitigen, wurde zur Verbesserung des SyncFET-Designs ein so genannter Dioden-Emulationsmodus (DEM) entwickelt.

In Bild 2(a) ist der Ein-Transistor-Abwärtswandler abgebildet, der eine Freilaufdiode enthält. Das Verhältnis zwischen der Zeit, in welcher der Schalter geschlossen ist (ON), zu der Zeit, in der er offen ist (OFF), regelt die Ausgangsspannung. Ist der Schalter offen, fließt der Strom in der Spule weiter, wie in Bild 2(b) gezeigt. Die Diode schließt den Pfad für den Spulenstrom.

Dioden ersetzen

Dies ist eine praktische Lösung, insbesondere wenn der Schaltregler höhere Ausgangsspannungen zu regeln hat. Jedoch ist diese Tatsache inzwischen angesichts der notwendig gewordenen geringeren Ausgangsspannungen und der Ausgangsströme, die sich in immer höheren Größenordnungen bewegen, infolge der Diodenverluste weniger praktikabel geworden. Die Verluste sind proportional zum Produkt aus Spannungsabfall über der Diode sowie der Höhe des Stroms und dem Tastverhältnis. Um den Wirkungsgrad zu verbessern, wurde die Standarddiode zunächst durch eine Schottky-Diode ersetzt, die einen geringeren Vorwärtsspannungsabfall aufweist (ungefähr 0,4 V gegenüber 0,7 V), doch auch diese Lösung weist ihre Einschränkungen auf.

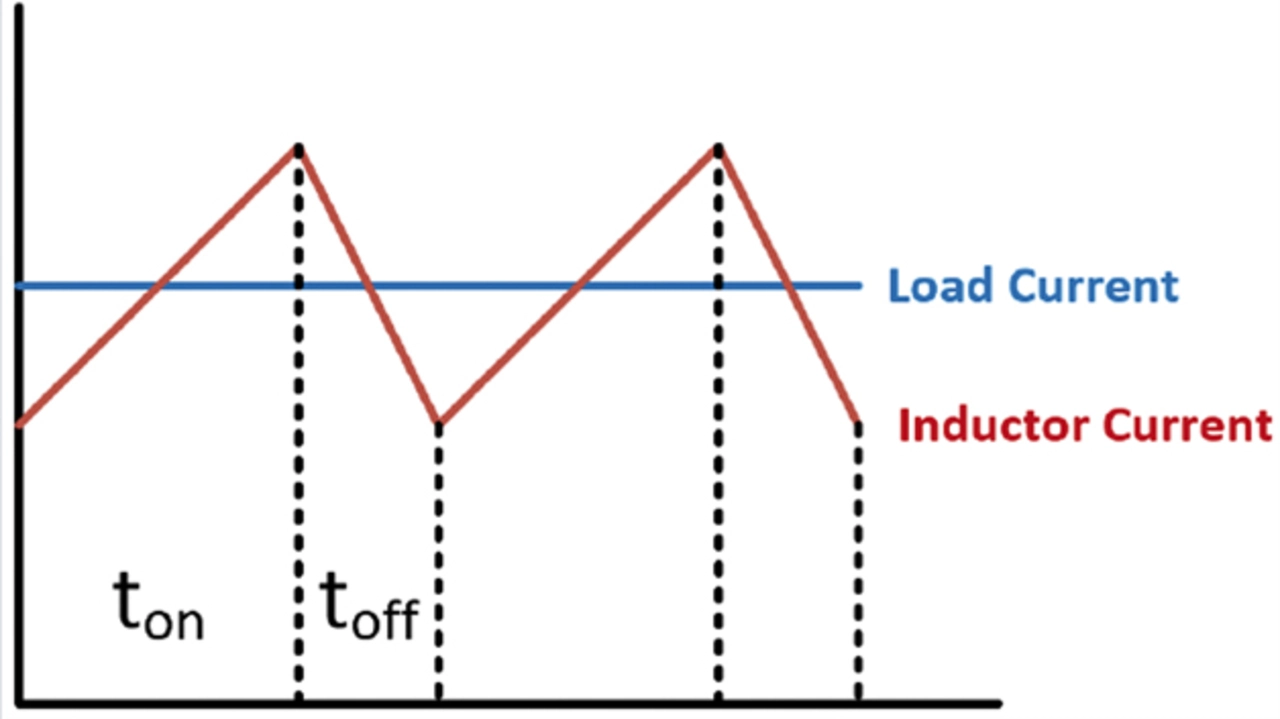

Wenn der Buck-Schaltregler mit der Nenn-Ausgangslast schaltet, ist der Spulenstrom immer Null oder höher (Bild 3), und fließt vom Eingang der Spule zum Ausgang. Der Strom besteht im Wesentlichen aus einem DC-Anteil, enthält indes auch eine AC-Komponente, die als Ripple-Strom bekannt ist. Wenn die Summe der DC- und AC-Komponenten des Spulenstroms während der gesamten Schaltperiode positiv bleibt, dann sagt man, der Wandler arbeite im Continuous-Conduction-Modus (CCM; nichtlückender Betrieb). Wird der Spulenstrom unter Leichtlastbedingungen hingegen Null oder negativ, arbeitet der Wandler im Discontinuous-Conduction-Modus (DCM; lückender Betrieb).

- FET emuliert Diode

- SyncFETs lassen Ströme rückwärts fließen