Schaltregler

EMV-Störungen reduzieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Schwebungsfrequenzen

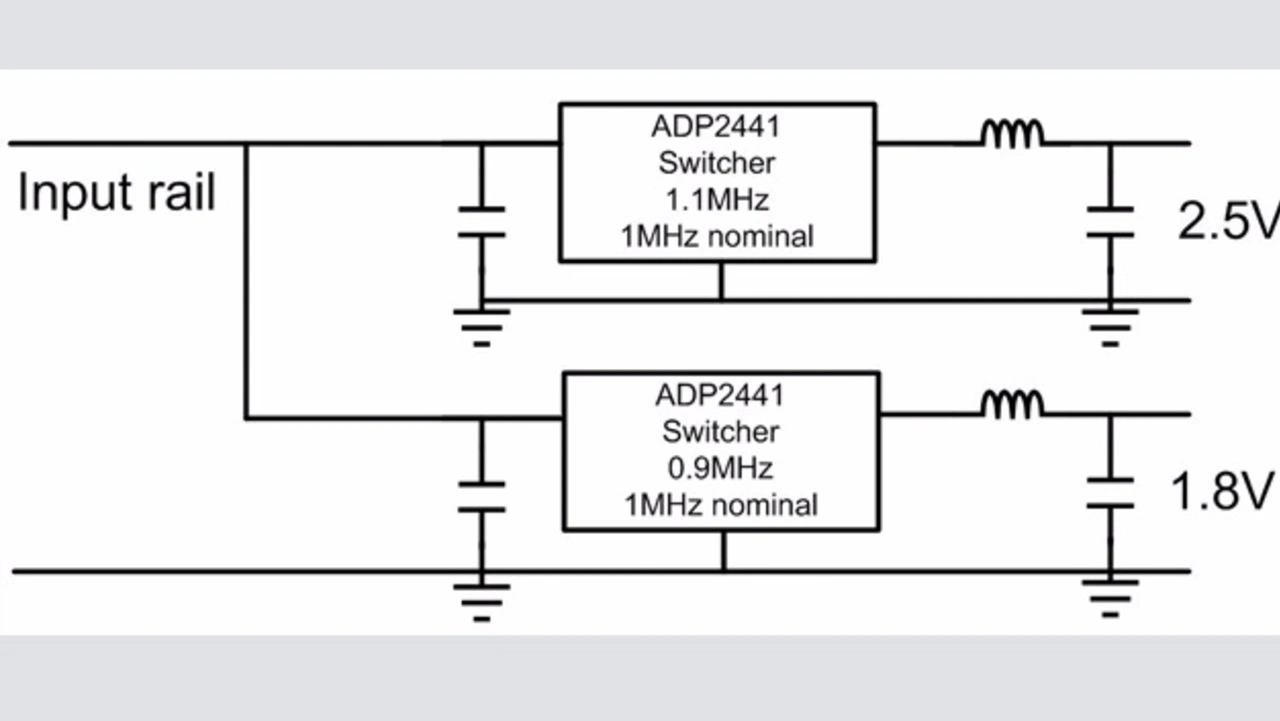

Schwebungsfrequenzen sind niedrige Frequenzen, die durch das Überlappen zweier unterschiedlicher Schaltfrequenzen in einem System entstehen (Bild 7). Bei den meisten modernen Elektroniksystemen sind mehrere Versorgungsspannungen erforderlich. Prozessorcores, I/O-Schnittstellen, FPGAs und Analogschaltkreise verlangen gerne nach unterschiedlichen Versorgungsspannungen. Um diese zu erzeugen, dienen üblicherweise Schaltregler. Falls einfache DC/DC-Wandler mit fester Schaltfrequenz gewählt werden, schalten diese nicht alle mit der genau gleichen Schaltfrequenz. Die typische Schaltfrequenz kann 1 MHz betragen. Aus dem Datenblatt des Reglers geht jedoch hervor, dass die Schaltfrequenz variieren kann, beispielsweise von 900 kHz bis 1,1 MHz.

Bild 7 zeigt zwei Schaltregler in einem System. Während beide Wandler vom gleichen Typ sind und eine typische Schaltfrequenz von 1 MHz haben, schaltet der obere Regler bei 1,1 MHz und der untere bei 900 kHz. Am Ausgang des oberen Schalters lässt sich mit Sicherheit eine Spannungswelligkeit von 1,1 MHz beobachten. Zugleich ist zusätzliche Welligkeit mit 900 kHz feststellbar. Dabei handelt es sich um das Eingangsschaltrauschen des unteren MOSFET, der über den oberen Regler Störungen in die obere Ausgangsspannung von 2,5 V einkoppelt.

Immer wenn überlappende Frequenzen wie diese vorhanden sind, fallen von Zeit zu Zeit beide Spitzen übereinander. Dadurch entsteht eine zusätzliche niedrigere Frequenz, die in das System einkoppeln kann und sich oft nur schwer herausfiltern lässt. Es kann sogar eine hörbare Frequenz sein, die dafür verantwortlich ist, dass das System unerwünschte Geräusche macht.

Die beste Möglichkeit mit diesem Effekt klarzukommen besteht darin, alle Schaltregler in einem System auf die gleiche Schaltfrequenz zu synchronisieren – dies verhindert Schwebungsfrequenzen im Ansatz. Außerdem kann es nützlich sein, die Schaltregler phasenverschoben zueinander zu schalten. Dies bedeutet, dass sie die gleiche Schaltfrequenz nutzen, aber ihren oberen MOSFET zu verschiedenen Zeitpunkten einschalten. Dadurch ziehen mehrere Schaltregler zu unterschiedlichen Zeitpunkten Strom aus der Quelle, sodass weniger Eingangs-Bypass-Kondensatoren erforderlich sind, was Platz auf der Leiterplatte und Kosten einspart. Zudem ist die eingangsseitige Störaussendung geringer.

Eingangsseitige Filterung

Als einfache Wahl bietet sich eine Power-Management-Einheit mit mehreren integrierten Schaltreglern, zum Beispiel das Bauteil ADP5135 von Analog Devices an. Bei diesem Bauteils muss sich der Entwickler nicht mit der Synchronisierung und Phasenverschiebung der verschiedenen Schalter befassen. Alles erfolgt automatisch, ohne dass Schwebungsfrequenzen entstehen.

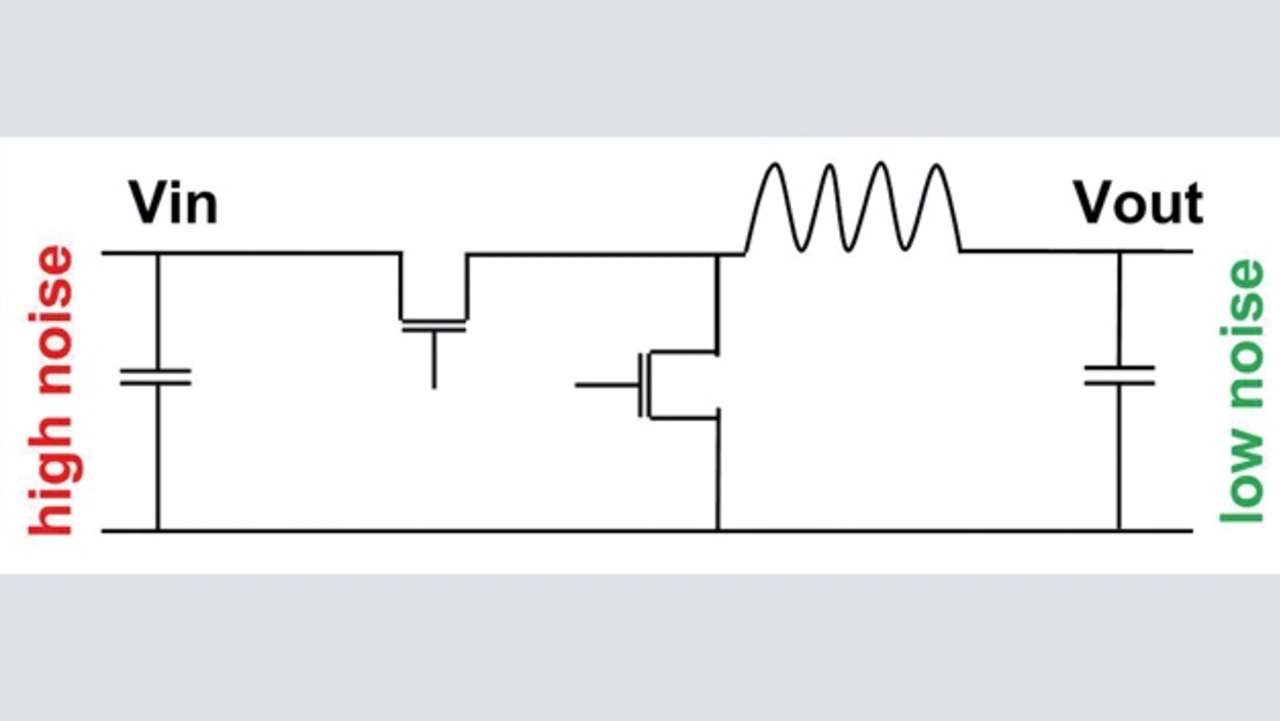

Bei Verwendung eines Abwärtsreglers in einem System, bei dem es Probleme mit Störungen geben kann, beispielsweise bei störungsempfindlichen Lasten, neigen Entwickler intuitiv dazu, den Ausgang der Stromversorgung zu filtern. Tatsache bei einem Abwärtsregler ist aber, dass die Ausgangsspannung üblicherweise nur geringe Störungen aufweist. Das Bild 8 zeigt die störungsarme Ausgangsseite (rechts) und die Eingangsseite mit starken Störungen (links) bei einem Abwärtswandler. Die Ausgangsseite ist störungsarm, da sie eine Spule in Reihe enthält. Der Spulenstrom baut sich im eingeschalteten Zustand auf und baut sich im ausgeschalteten Zustand wieder ab. Im Gegensatz dazu fließt auf der Eingangsseite im eingeschalteten Zustand der maximale Strom. Im abgeschalteten Zustand ist der Strom in den Wandler Null.

Der Eingangskondensator hilft, den Eingangsstrom leicht zu mitteln, einen konstanten Eingangsstrom komplett aufrechterhalten kann er aber nicht. Daher ist es empfehlenswert zu beachten, bei einem Rauschproblem in einem System mit einem Abwärtsregler verursacht häufig nicht die Ausgangsseite das Problem, sondern dessen Eingangsseite. Der Eingang ist mit Rauschen behaftet und weist oft lange Leiterbahnen auf. Diese Problematik lässt sich mit einer Filterung am Eingang lösen.

- EMV-Störungen reduzieren

- "Heiße Leiterschleife" (Hot Loop) optimieren

- Schwebungsfrequenzen