Schaltregler

EMV-Störungen reduzieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

"Heiße Leiterschleife" (Hot Loop) optimieren

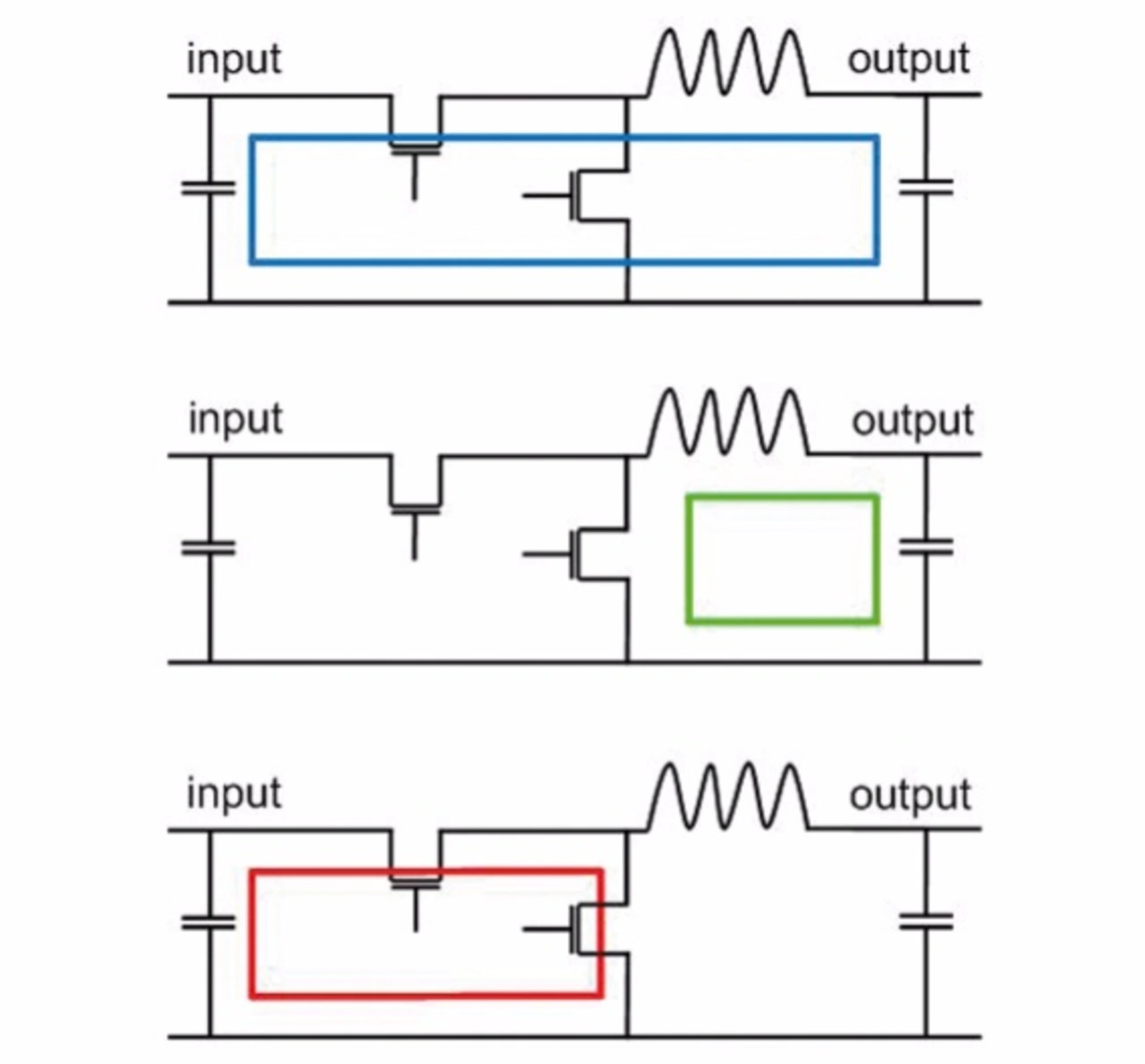

Die einzige Möglichkeit, die von Umschaltvorgängen erzeugten Störungen zu reduzieren, besteht darin, die Streuinduktivität L zu verringern. Bild 3 zeigt die kritische Leiterschleife eines Abwärtsreglers (Tiefsetzsteller, Buck Converter) mit sich sehr schnell verändernden Strömen im unteren Schaltbild in roter Farbe. Dort ändert sich der Stromfluss von vollem Strom auf Null in wenigen Nanosekunden. Genau diese Leiterbahnen müssen so kurz wie möglich sein, um die parasitäre Induktivität und somit den durch die Umschaltvorgänge erzeugten Spannungshub zu reduzieren. Für das Beispiel des Abwärtsreglers bedeutet dies, dass sich der eingangsseitige Kondensator sehr nahe beim oberen MOSFET und ebenfalls in der Nähe der Masseverbindung des unteren MOSFETs befinden muss.

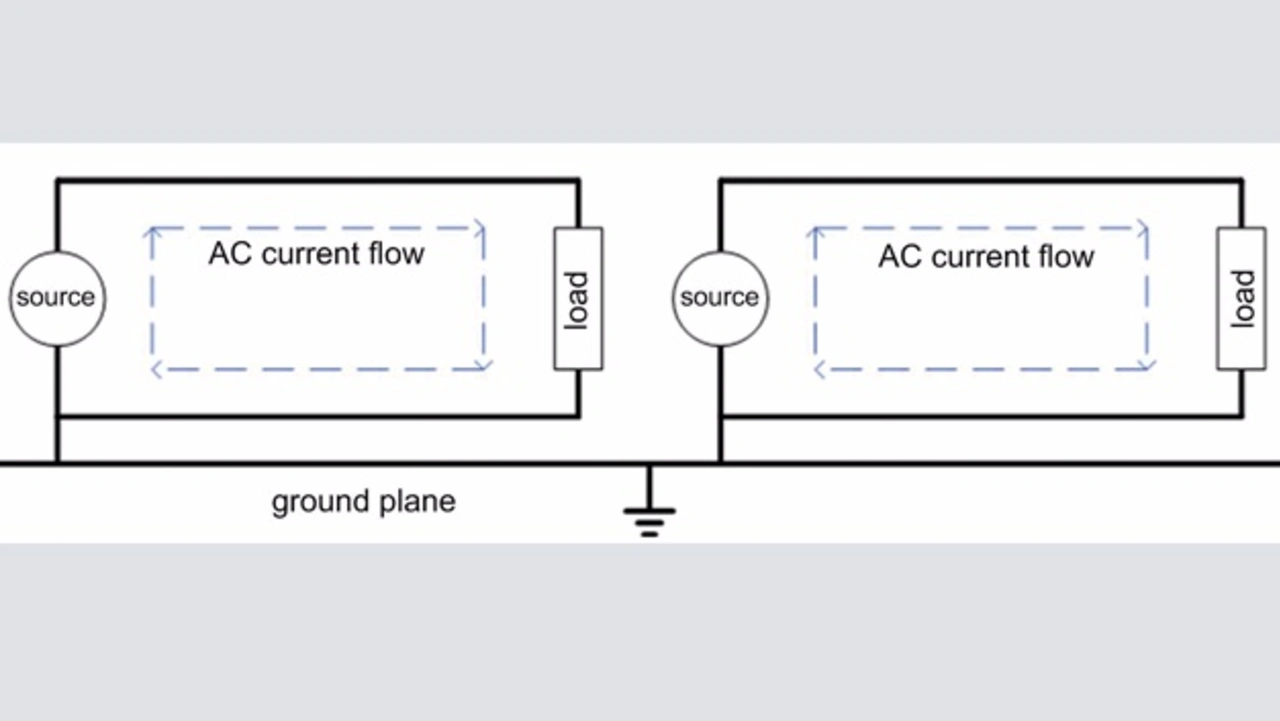

Gut zu erkennen ist in Bild 3, dass dadurch auch die elektrische Masse zur kritischen Leiterschleifen gehört. Bild 4 zeigt, wie ein Rückpfad für solche Masseströme zu handhaben ist: Die lokalen Masseströme sollen an einem Punkt mit der Massefläche verbunden sein. Dies hält die mit Störungen behafteten Rückströme lokal. Auch Durchkontaktierungen (Vias) sollte man nicht verwenden, da diese die Streuinduktivität weiter erhöhen.

Diese Regeln zu brechen kann dazu führen, dass sich das Massepotenzial durch dessen parasitäre Induktivität dynamisch verändert. Dieser Effekt ist auch als Ground Bounce bekannt. Er verursacht allerlei Probleme, denn Masseflächen dienen dazu, verschiedenen Schaltkreisen im System ein exaktes Referenzpotenzial zur Verfügung zu stellen und sollten eine Abschirmfunktion gegenüber HF-Rauschen einnehmen. Falls im Idealfall keine Ströme über die Massefläche fließen, wird diese störungsfrei bleiben und durchgängig die gleiche Spannung aufweisen.

Durch Schaltvorgänge erzeugtes Rauschen liegt normalerweise im Bereich von 10 MHz bis 300 MHz und hat damit eine wesentlich höhere Frequenz als die Schaltfrequenz eines Schaltreglers. Zum Dämpfen dieses Rauschens am Ausgang der Stromversorgung kann ein LC-Filter, das üblicherweise die Brummspannung am Ausgang bedämpft, nicht unbedingt die richtige Wahl sein. Ferritperlen eignen sich dafür wesentlich besser.

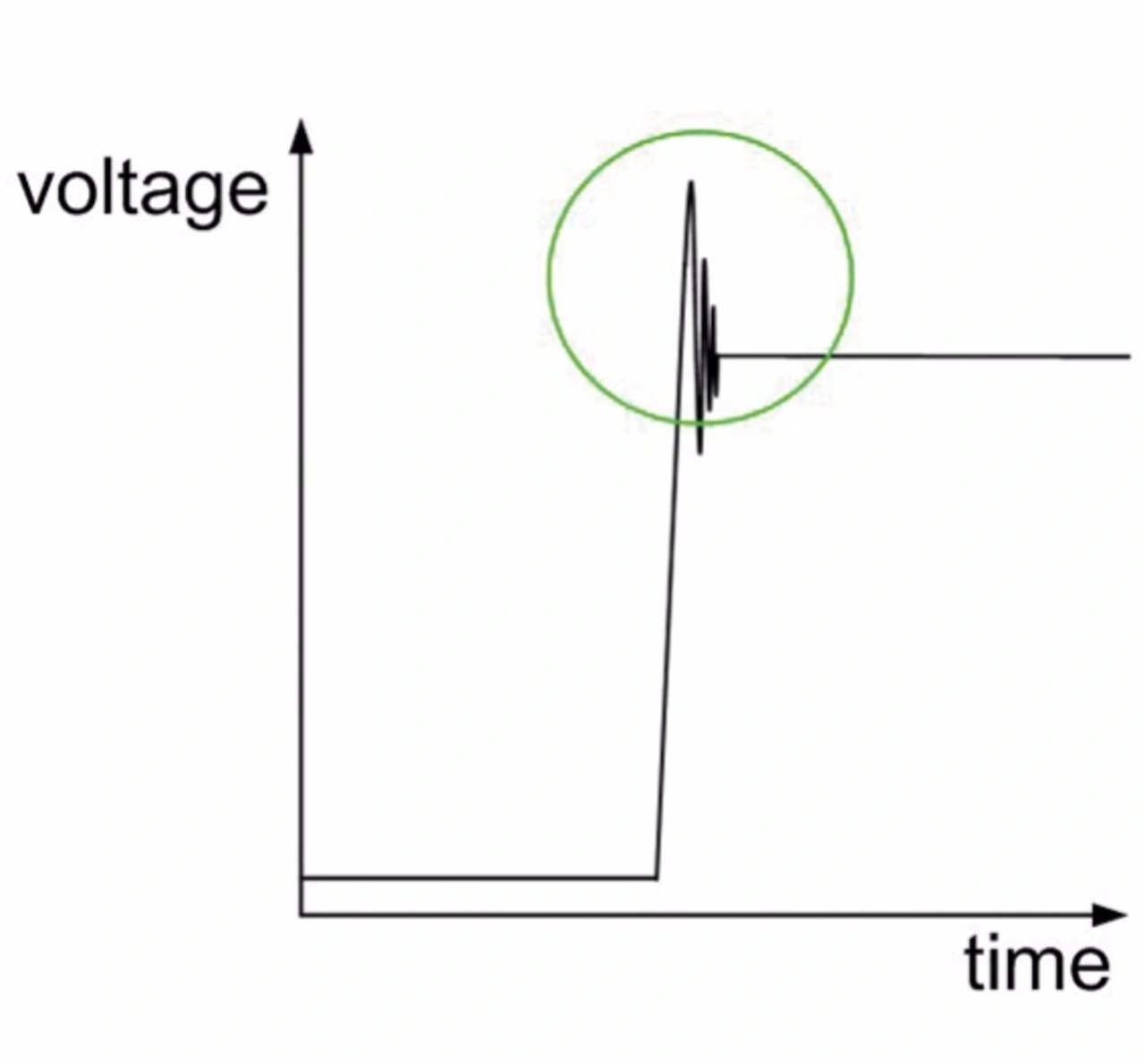

Überschwingen nach Schaltvorgängen

Das Überschwingen (Ringing) der Spannung nach einem Schaltvorgang ist in Bild 5 erkennbar. Für Überschwingen gibt es mehrere Gründe. Meist sind parasitäre Einflüsse sowie die Tatsache verantwortlich, dass sich ein Stromfluss an einer Streuinduktivität nicht plötzlich ändern kann. Solche Störungen lassen sich mit Dämpfungsgliedern (Snubber) oder aktiven Klemmschaltungen (Clamping) reduzieren. Passive Dämpfungsglieder geben die Energie dieses Überschwingens an einen Widerstand ab, der dann Verlustwärme erzeugt. Eine aktive Klemmschaltung speist die Energie des Überschwingens teilweise zurück in den Eingangskondensator und erhöht somit den Wirkungsgrad der Stromversorgung.

Doch in einfachen nicht-isolierten DC/DC-Wandlern gibt es häufig keine Dämpfungsglieder, da die Überschwingenergie meist nicht sehr groß ist und wegen des geringen Energiegehalts nur geringe Störungen produziert. In Transformator-basierten Schaltreglern hingegen sind primär- und sekundärseitige Dämpfungsglieder mit aktiven Klemmschaltungen häufiger erforderlich.

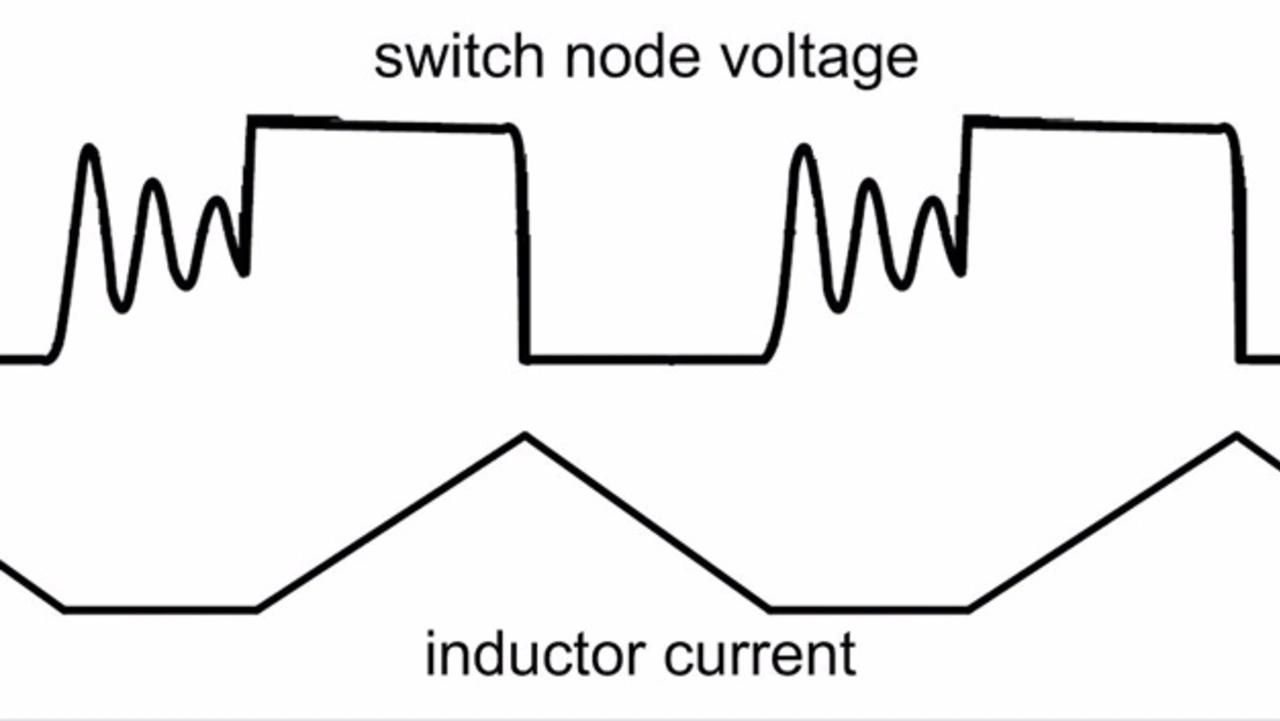

Im lückenden Betrieb (DCM) ist am Schaltknoten ein niederfrequentes Schwingen festzustellen (Bild 6), verursacht durch Ladung, die sich auf dem temporär hochimpedanten Schaltknoten im Schwingkreis bestehend aus dem Ausgangskondensator und der Spule vorwärts und rückwärts bewegt, sobald der Spulenstrom Null ist und beide Schalter abgeschaltet sind. Dies lässt sich an nicht-synchronen Abwärtsreglern beobachten, wenn der untere Schalter eine Freilaufdiode ist. Auch zeigen synchrone Abwärtsregler dieses Verhalten, wenn sie sich im Energiesparmodus mit geringer Last befinden und der untere Schalter nicht aktiv ein- und ausgeschaltet wird. Stattdessen führt dessen Body-Diode den Freilaufstrom.

Im Allgemeinen sollte ein Schaltregler, der für geringe Störungen ausgelegt ist, nicht im lückenden Betrieb arbeiten. Zudem müssen in einem Wandler im DCM-Modus wesentlich höhere Spitzenströme fließen als im nicht-lückenden Betrieb (Continuous Conduction Mode, CCM). Diese Spitzenströme können übermäßige Störungen im System verursachen. Allerdings wird jeder Wandler, der normalerweise für den nicht-lückenden Betrieb ausgelegt ist, bei schwacher Last im lückenden Betrieb arbeiten. Falls ein Design bei Volllast sowie während einer Situation mit partieller Last nur geringes Rauschen aufweisen darf, können Dämpfungsglieder verwendet werden, um das DCM-Überschwingen zu reduzieren. Da dieses Überschwingen normalerweise nur wenig Energie am temporär hochimpedanten Schaltknoten entfaltet, ist in den meisten Fällen kein Dämpfungsglied erforderlich.

- EMV-Störungen reduzieren

- "Heiße Leiterschleife" (Hot Loop) optimieren

- Schwebungsfrequenzen