Quadratur-Demodulator

Störeinflüsse auf HF-ICs minimieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Stromversorgung und Stromaufnahme

Vor der Entwicklung der Power-Management-Lösung müssen zunächst die Versorgungsspannungsbereiche des HF-IC untersucht werden, um festzulegen, welche HF-Blöcke von welchem Bereich versorgt werden. Außerdem sind die Leistungsaufnahme jedes Bereichs, die Betriebsarten, die die Leistungsaufnahme beeinträchtigen, sowie die Unterdrückung von Störungen auf der Spannungsversorgung zu untersuchen. Mit diesen Informationen können Empfindlichkeitsdaten für das HF-IC gesammelt werden.

Die Haupt-Funktionsblöcke des ADRF6820 verfügen jeweils über eigene Versorgungsanschlüsse. Zwei Bereiche werden von der 5-V-Versorgung gespeist. VPMX versorgt den Mischer-Kern, VPRF die HF-Eingangsstufe und die Eingangsschalter. Die verbleibenden Bereiche werden von der 3,3-V-Versorgung gespeist. VPOS_DIG versorgt einen integrierten LDO, der 2,5 V zur Versorgung der SPI-Schnittstelle, des Σ/Δ-Modulators und der FRAC/INT-Teiler des Synthesizers dient. VPOS_PLL versorgt den PLL-Schaltkreis einschließlich Referenzeingangsfrequenz (REFIN), PFD (Phase-Frequency Detector) und Ladungspumpe (CP). VPOS_LO1 und VPOS_LO2 versorgen den LO-Pfad einschließlich Basisband-Verstärker und DC-Bias-Referenz. VPOS_VCO versorgt einen weiteren integrierten LDO, der eine Spannung von 2,8 V zur Versorgung des Multicore-VCO liefert. Dieser LDO ist wichtig zur Minimierung der Empfindlichkeit hinsichtlich Stromversorgungsrauschen.

Der ADRF6820 ist für mehrere Betriebsarten konfigurierbar. Im normalen Betrieb mit einem 2,850-MHz-LO nimmt er weniger als 1,5 mW auf. Ein Absenken des Bias-Stromes bewirkt eine Reduzierung von Leistungsaufnahme und Leistungsfähigkeit. Erhöht man den Mischer-Bias-Strom, wird der Mischer-Kern linearer und verbessert den IIP3. Allerdings reduziert sich dabei die Rauschzahl bei steigender Leistungsaufnahme. Falls die Rauschzahl von großer Bedeutung ist, kann der Mischer-Bias-Strom reduziert werden. Dies senkt das Rauschen im Mischer-Kern und reduziert den Energieverbrauch. Gleichermaßen verfügen auch die Basisbandverstärker am Ausgang über variable Stromtreiberfähigkeiten für Ausgangslasten mit niedriger Impedanz. Kleine Impedanzen am Ausgang verlangen höhere Treiberströme und verbrauchen mehr Energie. Das Datenblatt enthält Tabellen mit Leistungsaufnahmen für alle Betriebsarten.

Messabläufe und Ergebnisse

Rauscheinkopplung auf der Versorgungsseite produziert unerwünschte Töne bei CW und ZF ± CW. Um diese Rauscheinkopplung nachzuahmen, legt man einen CW-Ton an jeden Versorgungsanschluss an und misst die Amplitude der resultierenden Mischungsprodukte relativ zum Eingangs-CW-Ton. Diese Messung entspricht der Unterdrückung von Störungen auf der Spannungsversorgung in dB. Da sich diese mit der Frequenz ändert, durchläuft man die CW-Frequenz von 30 kHz bis 1 GHz, um das Verhalten zu erfassen. Die Störung auf der Spannungsversorgung über das relevante Frequenzband bestimmt, ob eine Filterung erforderlich ist. Das Störspannungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) berechnet man so:

CW PSRR in dB = Eingangs-CW-Amplitude (dBm) – gemessener CW-Durchsatz bei I/Q-Ausgang (dBm)

(ZF ± CW) PSRR in dB = Eingangs-CW-Amplitude (dBm) – gemessener ZF ± CW-Durchsatz bei I/Q-Ausgang (dBm)

(ZF + CW) in dBm = (ZF – CW) dBm, da um die Trägerfrequenz modulierte CW-Töne gleiche Amplituden haben.

Laboraufbau und Messablauf

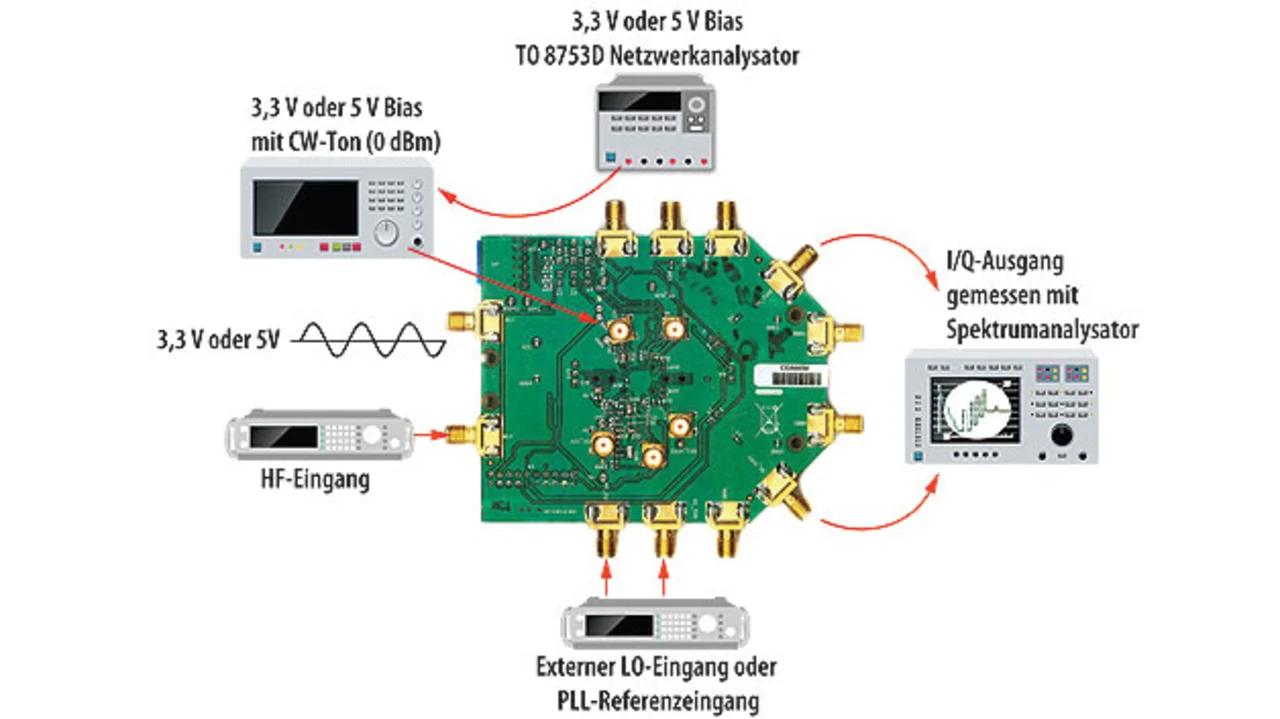

Bild 4 zeigt den Laboraufbau. Eine Gleichspannung von 3,3 oder 5 V wird an den Netzwerkanalysator angelegt, um ein kontinuierliches sinusförmiges Signal mit 3,3 oder 5 V Offset zu erhalten. Dieses Signal legt man an die Versorgungsleitungen des HF-IC an. Zwei Signalgeneratoren liefern die HF- und LO-Eingangssignale. Nun misst man den Ausgang mit einem Spektrumanalysator. Die Amplitude der unerwünschten Mischungsprodukte hängt von der Störspannungs-unterdrückung des Chips und der Größe sowie dem Ort ab, an dem sich die Entkopplungskondensatoren auf der Testplatine befinden.

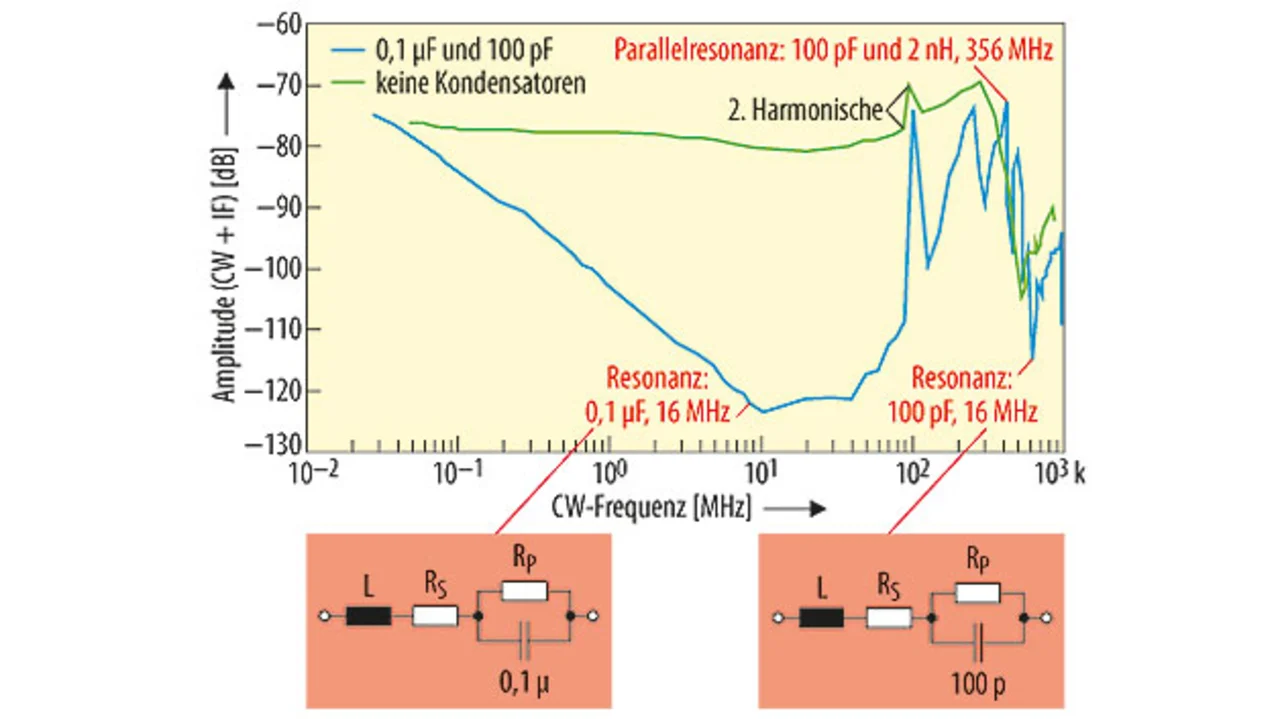

Bild 5 zeigt die Amplitude des (ZF + CW)-Tons bei einem ausgangsseitigen sinusförmigen Signal mit 0 dB auf dem Versorgungsanschluss. Ohne Entkopplungskondensatoren lag die Amplitude des unerwünschten Tons zwischen –70 und –80 dBc. Das Datenblatt empfiehlt einen 100-pF-Kondensator neben dem Bauteil auf der Oberseite der Platine und einen 0,1-μF-Kondensator auf der Rückseite.

Die Auswirkungen dieser externen Entkopplungs-kondensatoren können dem Diagramm entnommen werden. Der Übergang bei 16 MHz ist auf die Resonanz des 0,1-μF- Kondensators mit einer parasitären Induktivität von 1 nH zurückzuführen. Für den Übergang bei 356 MHz ist die Resonanz des 100-pF-Kondensators mit einer parasitären Induktivität beider Kondensatoren von 2 nH verantwortlich. Der Übergang bei 500 MHz entsteht durch die Resonanz des 100-pF-Kondensators mit einer parasitären Induktivität von 1 nH.

- Störeinflüsse auf HF-ICs minimieren

- Stromversorgung und Stromaufnahme

- Ergebnisse und Analyse