Wechselnden Verhältnissen gewachsen

Netzunabhängige PV-Anlagen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wechselnden Verhältnissen gewachsen

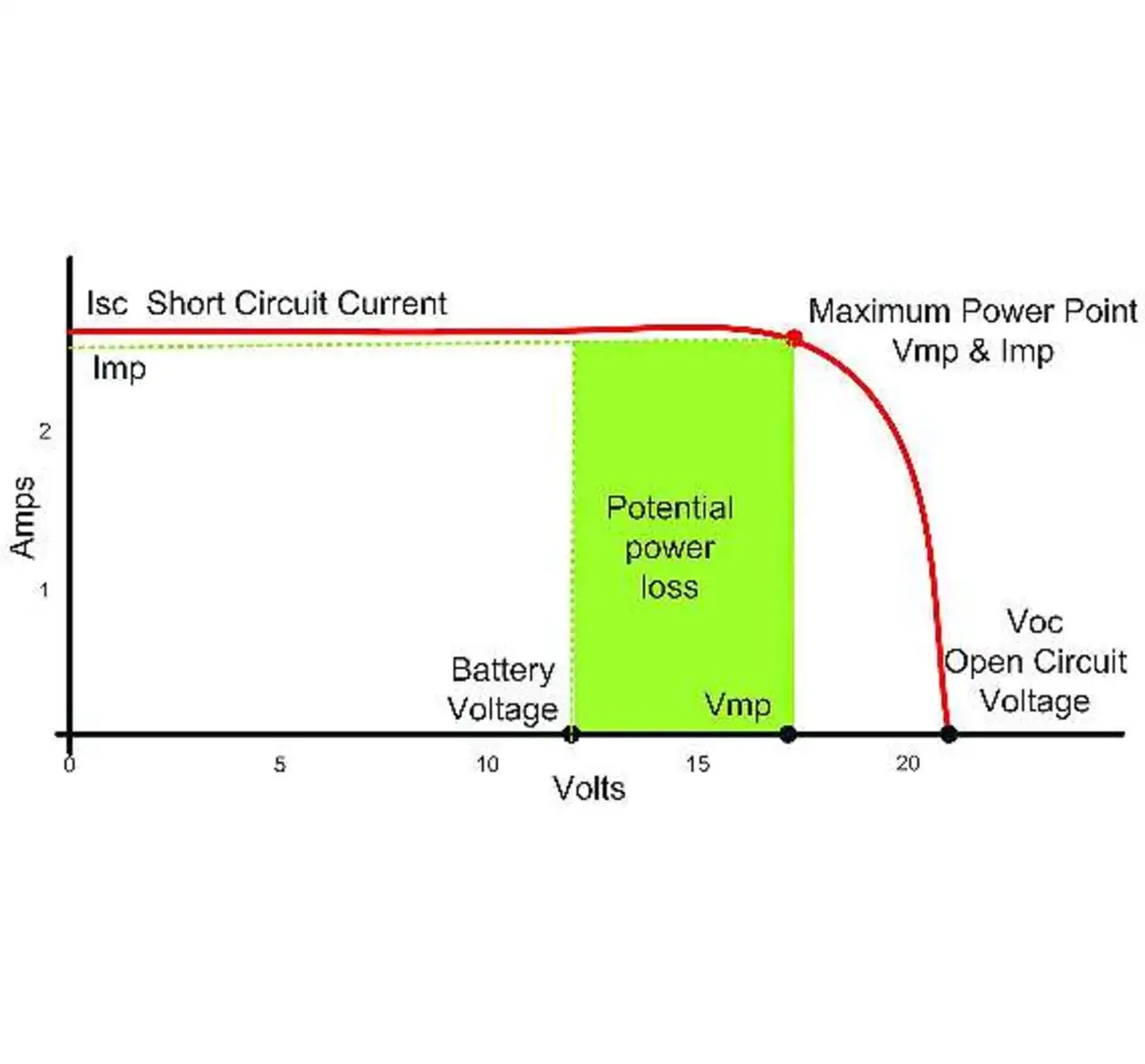

Als Beispiel zeigt Bild 7 ein Batteriesystem mit 12 V Nennspannung. Das verwendete PV-Modul erreicht seinen MPP bei einer Zellentemperatur von +25 °C bei 17 V (Vmp). An sehr heißen Tagen fällt Vmp dagegen auf 15 V. Die Betriebsspannung des Moduls wird jedoch von der Batterie diktiert und deshalb unter den idealen Wert gedrückt. Traditionelle Laderegler speisen den Strom aus dem PV-Modulfeld direkt in die Batterie ein, sodass die eigentlich verfügbare Mehrleistung ungenutzt bleibt. Potenziell können hierbei Verluste bis zu 30 Prozent entstehen.

Ein MPPT-Regler ist ein hocheffizienter DC/DC-Wandler, der sich für die PV-Anlage - sei es ein einzelnes Panel oder ein ganzes Modulfeld - wie ein optimal angepasster Verbraucher verhält und an seinem Ausgang eine Spannungs-Strom-Kombination zur Verfügung stellt, die sich besser zum Laden einer Batterie eignet. Mit diesem Controller lässt sich der Maximum-Power-Point des Modulfelds über den gesamten Tag hinweg verfolgen, sodass stets ein Maximum an Solarenergie in die Batterie eingespeist werden kann.

Abwärts-MPPT-Regler machen es möglich, ein PV-Modulfeld mit höherer Ausgangsspannung an einen Batteriesatz anzuschließen, wodurch sich gewisse Einsparungen ergeben, weil kleinere Leitungsquerschnitte gewählt werden können. Allerdings ergeben sich hierbei die gleichen Einschränkungen wie bei einem herkömmlichen PWM-Regler, sobald die vom PV-Modulfeld abgegebene Spannung temperaturbedingt oder infolge partieller Verschattung unter die Batteriespannung fällt. Problematisch kann dies in kleinen netzunabhängigen Systemen wie etwa PV-gespeisten Straßenbeleuchtungen oder mobilen Applikationen sein.

Erneuerbare Energie für mobile Applikationen

Netzunabhängige Systeme für mobile Anwendungen, zum Beispiel Wohnmobile, Boote und Fahrzeuge, weisen ähnliche Standardkomponenten auf, die auch in üblichen dezentralen Energieversorgungssystemen für Häuser in ländlichen Regionen eingesetzt werden. Der Hauptunterschied ist, dass das PV-Modulfeld kleiner ist als bei einer stationären Anlage und dass die PV-Module an die relativ kleinen Flächen mit abweichenden Eigenschaften angepasst werden müssen.

In einem typischen stationären System für die netzunabhängige Versorgung mit erneuerbarer Energie kann sorgfältig darauf geachtet werden, Verschattung durch umgebende Hindernisse zu vermeiden. Anders ist es bei Wohnmobilen oder anderen mobilen Anlagen. Hier lässt sich Verschattung nicht prinzipiell ausschließen. Unterschiedliche Neigungen und Ausrichtungen, teilweise Verschattung, salzhaltige Umgebungen und Schmutz können die Ursache von Fehlanpassungen zwischen Modulen oder Zellengruppen sein.

Wie schon angesprochen, sind Einstrahlungsunterschiede innerhalb einer PV-Anlage die Hauptursache für mangelhafte Performance und potenzielle Zuverlässigkeitsprobleme. Amorphe Module oder Dünnschicht-Panels bewähren sich unter Einsatzbedingungen mit partieller Verschattung deutlich besser als poly- oder monokristalline PV-Module. Nachteilig ist jedoch, dass für die gleiche Leistung mehr Fläche nötig ist als bei diesen traditionellen Panels.

Um die negativen Auswirkungen von Fehlanpassungen zu minimieren und den Energieertrag aus dem PV-Modulfeld zu maximieren, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:

> Zusammenfassung von Zellen mit identischer Neigung und Ausrichtung in gemeinsamen Strings, damit keine Zellen mit unterschiedlichen Einstrahlungsbedingungen in einem String verschaltet sind.

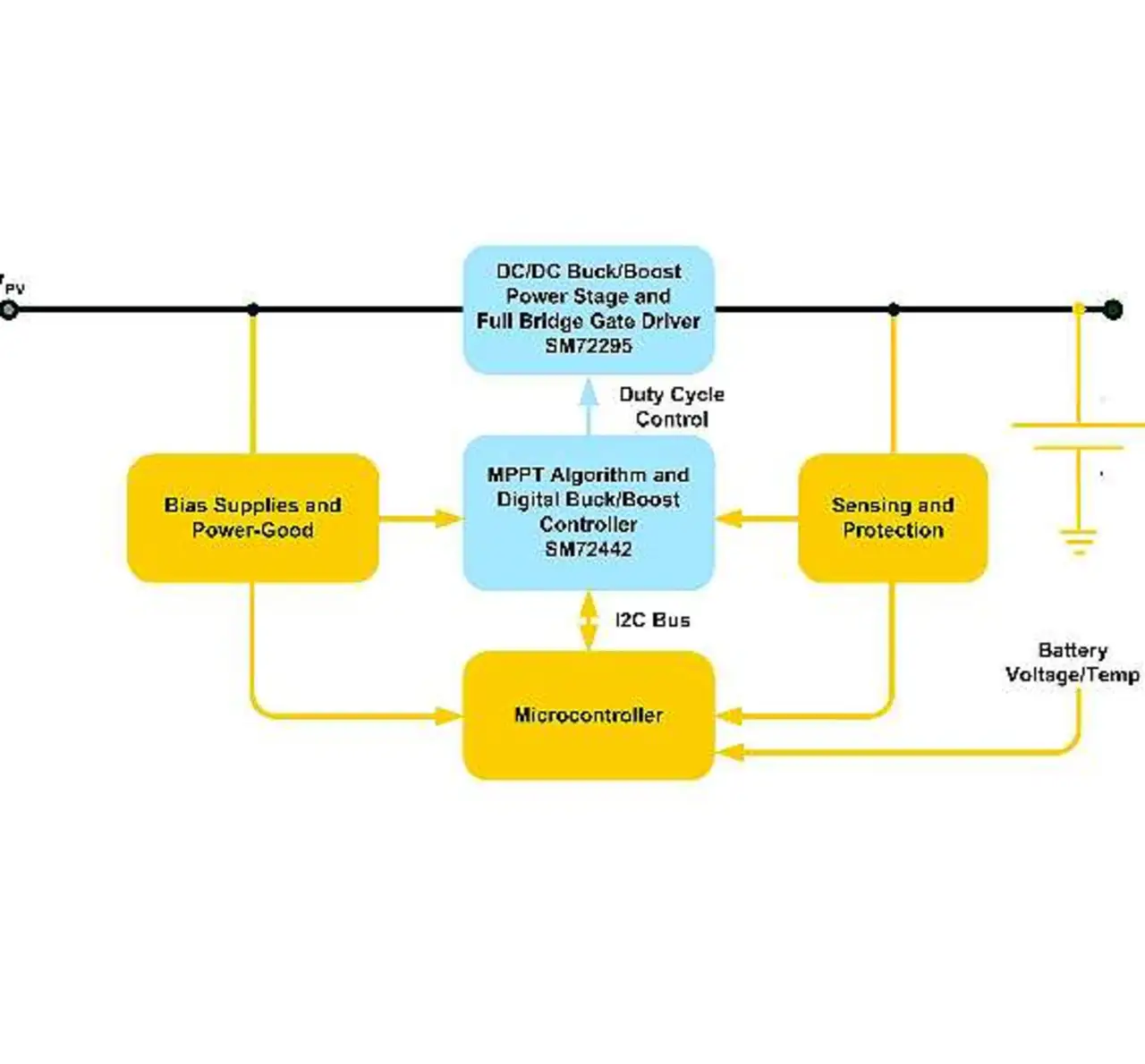

> Einsatz von Controllern mit schnellen MPPT-Algorithmen, damit rasch auf wechselnde Verschattungsbedingungen reagiert werden kann. Bild 8 zeigt das Blockschaltbild eines DC/DC-MPPT-Batterieladereglers, ausgestattet mit dem »Solar-Magic«-Chipsatz von National Semiconductor. Im Mixed-Signal-Baustein »SM72442« ist ein proprietärer MPPT-Algorithmus implementiert, der in der Größenordnung von wenigen Millisekunden auf geänderte Einstrahlungsbedingungen reagiert. Dank des hohen Integrationsgrads und der niedrigen Leistungsaufnahme dieses Chips lassen sich hocheffiziente MPPT-Regler realisieren.

> Die Verwendung von DC/DC-MPPT-Ladereglern mit einem großen Eingangsspannungsbereich ermöglicht die Anpassung an verschiedene Konfigurationen des PV-Modulfelds und unterschiedliche Verschattungsbedingungen.

> Das Vermeiden langer Zellen-Strings minimiert die Auswirkungen partieller Verschattung und sorgt für eine DC-Busspannung, die sich auch bei teilweiser Verschattung für das Laden der Batterie eignet.

> Nach Möglichkeit sollten dezentrale MPPT-Regler verwendet werden. Je mehr DC/DC-Wandler mit MPPT-Funktion auf die Module beziehungsweise Modulfelder verteilt werden, umso weniger fallen partielle Verschattung und Fehlanpassungen ins Gewicht.

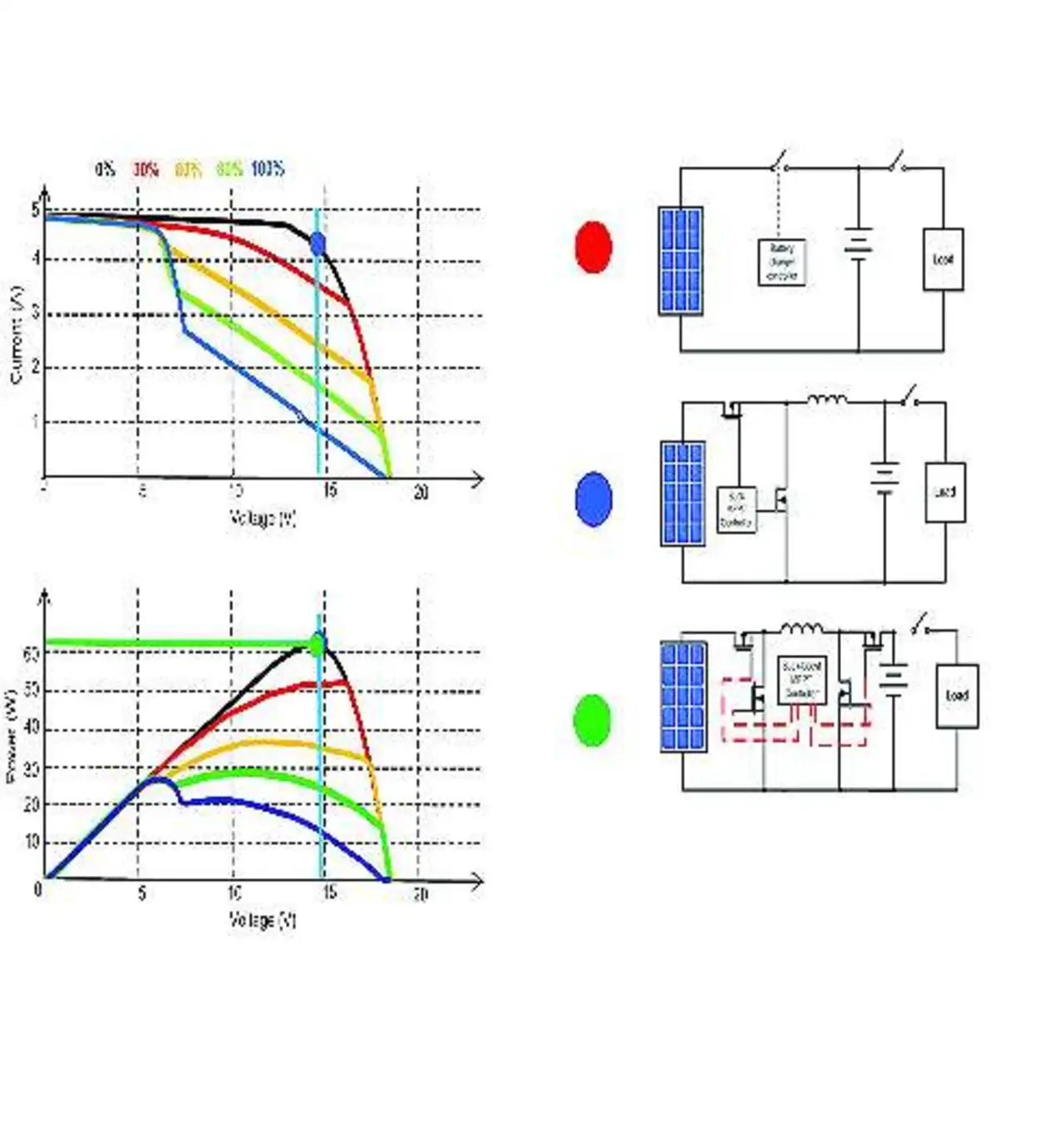

Bild 9 gibt die I-V- und P-V-Kennlinien eines Panels mit 36 Zellen und zwei Bypass-Dioden wieder. Während 35 Zellen mit 1000 W/m2 bestrahlt werden, wird eine Zelle mit diffusem Licht von 10 W/m2 und einer zwischen null und hundert Prozent wechselnden Verschattung bestrahlt. Die schwarze Kurve zeigt die Verhältnisse bei gleichmäßiger Bestrahlung des gesamten Panels, bei der sich die volle Leistung von 60 W bei 15 V einstellt.

Die rote Kurve zeigt die gleiche Konfiguration, wenn eine der 36 Zellen zu dreißig Prozent verschattet ist, was weniger als einem Prozent des gesamten Panels entspricht. Die gelbe Kurve ergibt sich bei sechzig Prozent Verschattung dieser Zelle, die grüne Kurve bei achtzig Prozent und die blaue Kurve bei kompletter Verschattung eben dieser Zelle.

Im letztgenannten Fall liegt der MPP bei 7 V und die maximale Ausgangsleistung reduziert sich auf 30 W. Ein herkömmlicher Step-down-Laderegler oder MPPT-Controller, dessen Ausgangsspannung stets niedriger ist als die Eingangsspannung, könnte hier den MPPT niemals erreichen und würde nur ein Drittel der eigentlich verfügbaren Energie an die Batterie abgeben. Im Gegensatz dazu kann ein MPPT-Laderegler in Buck/Boost-Konfiguration und großem Eingangsspannungsbereich ein Maximum der verfügbaren Energie nutzbar machen.

- Netzunabhängige PV-Anlagen

- Wechselnden Verhältnissen gewachsen