Energy Harvesting

Solarzellen im Praxistest

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der Solarzellentester

Um Solarzellen, wie sie als Photovoltaikmodule gerne auf Dächern montiert werden, zu charakterisieren, gibt es spezielle Geräte, die ab etwa 1000 Euro erhältlich sind und mit Leistungen von 100 W und mehr umgehen können. Der hier vorgestellte Solarzellentester (Bild 3) funktioniert demgegenüber weitaus einfacher und er hat auch einen anderen Einsatzzweck, denn mit ihm sollen lediglich die »kleinen« Zellen analysiert werden, wie sie für die Speisung elektronischer Schaltungen verwendet werden.

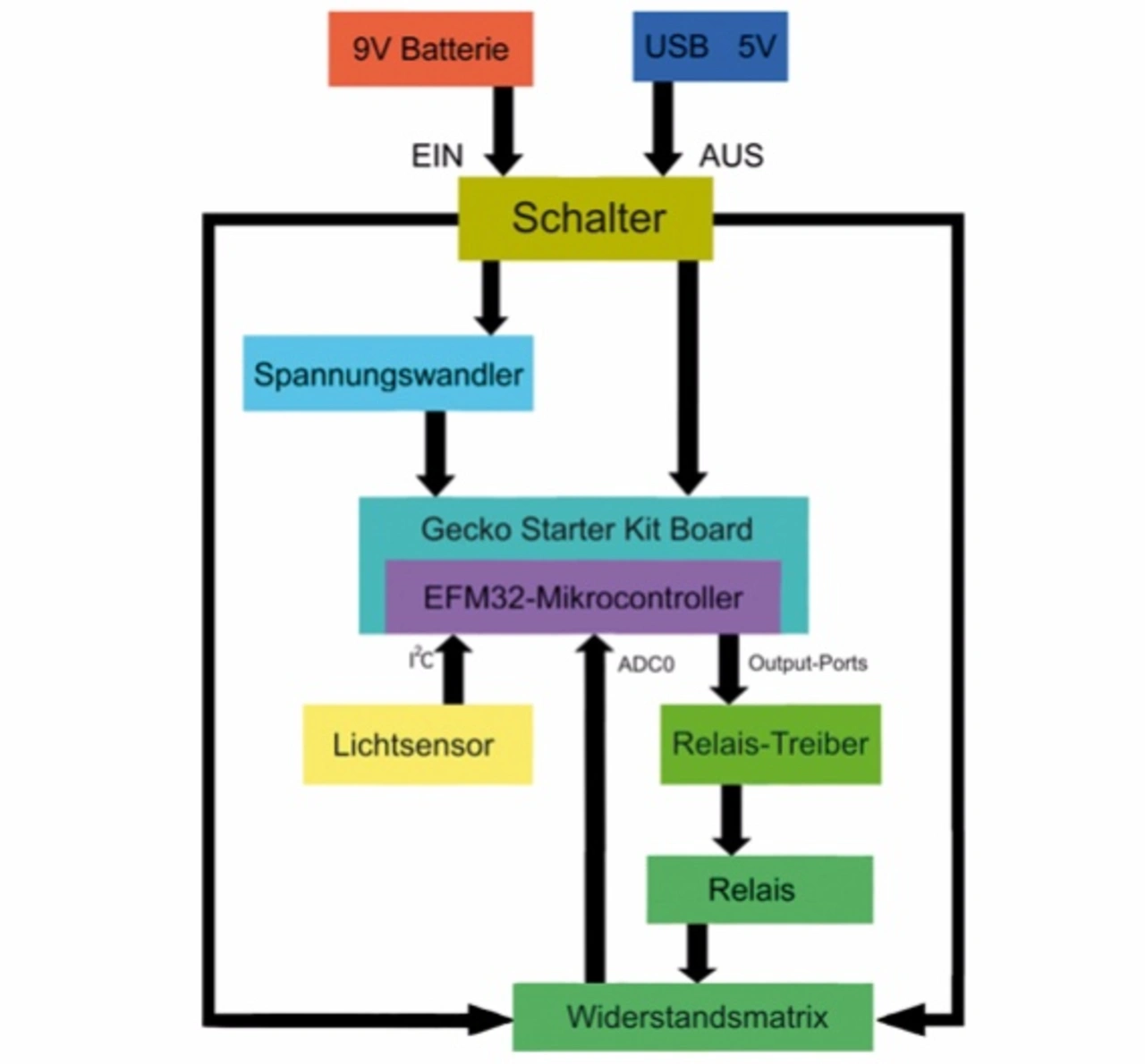

Als steuernde Einheit fungiert ein Silicon-Labs-Mikrocontroller vom Typ EFM32 in Form des »Tiny Gecko«-Starterkits. Dieses Board wird auf eine selbst entwickelte Platine gesteckt, welche die weiteren Komponenten wie einen Lichtsensor, verschiedene Widerstände und sieben Relais enthält, die vom Controller über einen Relais-Treiber geschaltet werden.

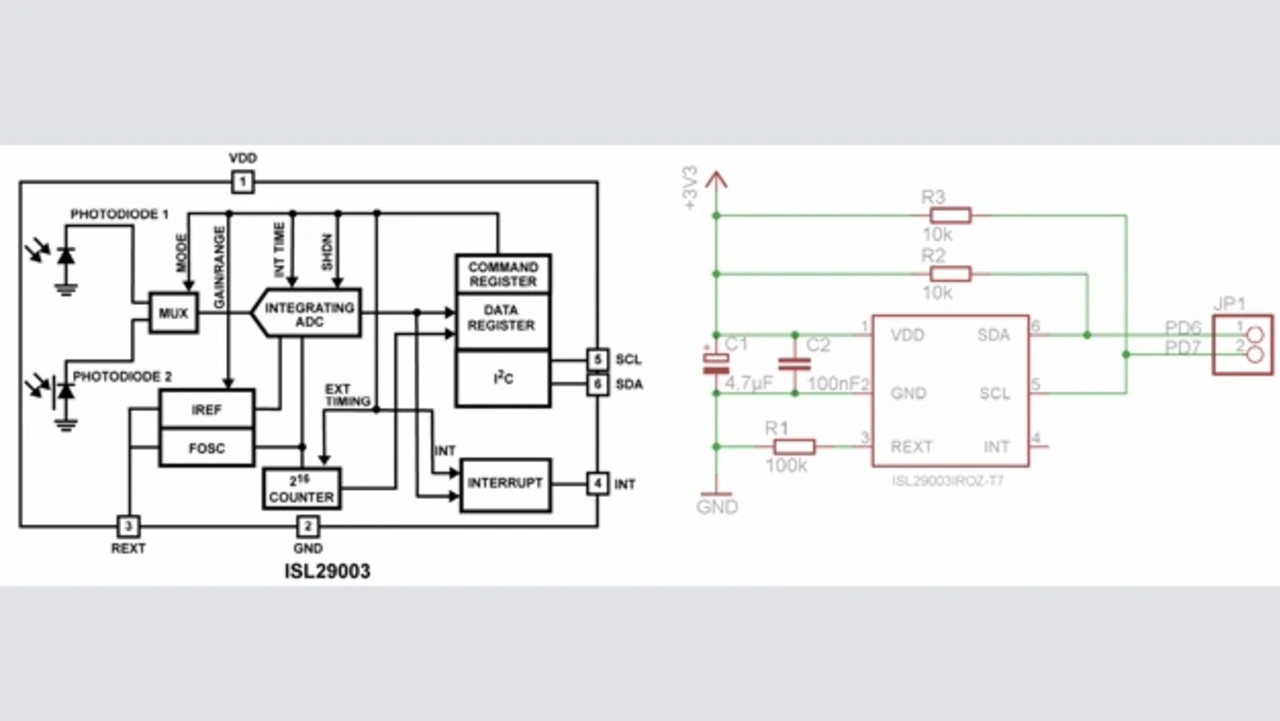

Für die Messung ist es wichtig, dass die aktuelle Beleuchtungsstärke bekannt ist, weshalb hier der Lichtsensor ISL29003 von Intersil für diese Aufgabe verwendet wird (Bild 4). Er kann die Lichtstärke von Lichtquellen messen, die flackerndes Licht (mit 50 Hz) emittieren, wie es bei den altbekannten Glühlampen der Fall ist. Im aktiven Modus nimmt der ISL29003 weniger als 300 μA auf, im Standby-Modus weniger als 1 μA. Die Betriebsspannung darf im Bereich von 2,5 V bis 3,3 V liegen, der zulässige Bereich der Umgebungstemperatur umfasst -40 °C bis +85 °C. Der Lichtsensor kommuniziert mit dem Mikrocontroller über den I²C-Bus, der sich auch für die Konfigurierung und das Auslesen der Messwerte eignet.

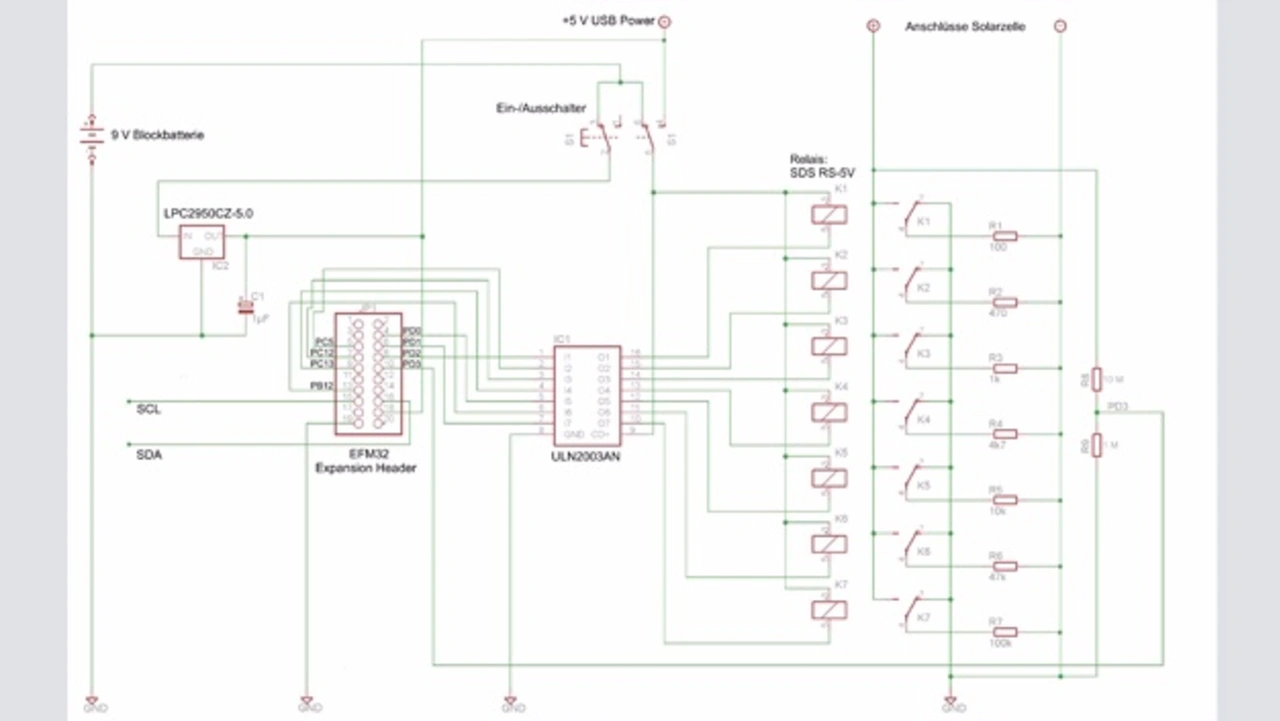

Als Last für die Solarzelle werden verschiedene Widerstände eingeschaltet und dabei jeweils die Spannung gemessen. Der fließende Strom lässt sich aus der gemessenen Spannung und dem jeweils bekannten Widerstand bestimmen (I = U/R). Durch ohmsche Widerstände können keine Schwingungen oder sonstige Störfaktoren wie Leckströme auftreten, wie es bei einer aktiven Lastschaltung möglich ist, was zudem eine komplexere Schaltung erfordern würde. Die Widerstandsmatrix (Bild 5) ist aus sieben Widerständen aufgebaut, die als elektrische Last dienen und parallel zueinander über Relais vom Typ »SDS RS-5V« (Matsushita) geschaltet werden. Diese benötigen zum Schalten mindestens 3,5 V; damit sie wieder in den Ausgangszustand fallen, muss die Spannung unter 0,5 V sinken. Im aktiven Zustand fordert ein Relais etwa 147 mW.

Der EFM32-Mikrocontroller stellt an den Ausgängen maximal 3,3 V mit höchstens 20 mA zur Verfügung, sodass sich ein derartiges Relais nicht direkt schalten lässt und ein Treiber notwendig ist. Hier wird der Typ ULN2003 (Darlington-Array) von Allegro MicroSystems eingesetzt, dessen Eingänge mit dem Expansion-Port des »Tiny Gecko«-Boards verbunden werden. Die Kollektoren der integrierten Transistoren liegen über dem gemeinsamen Kontakt des Chips (COM, Pin 9) auf dem Potenzial der Versorgungsspannung (9 V). Bei High-Pegel am Eingang schaltet der jeweilige Treiber durch und das Relais verbindet die Kontakte. In einigen Dokumenten von Energy Micro/Silicon Labs ist im Übrigen eine falsche Signalbelegung des Expansion-Ports-Headers angegeben; die im Bild 5 gezeigte ist korrekt. Jedes Relais schaltet jeweils einen der sieben Lastwiderstände und bestimmt somit die elektrische Last der Solarzelle. Es sind insgesamt 128 Lasten im Bereich von 74 Ω bis 100 kΩ nutzbar.

Hinzu kommt noch ein Spannungsteiler, der aus zwei weiteren Widerständen (R8, R9) besteht und ebenfalls parallel zu den Lastwiderständen geschaltet ist. Dieser Spannungsteiler dient als Messwiderstand für die Spannung. Er besteht aus einem 10-MΩ- und einem 1-MΩ-Widerstand. Die Werte wurden so groß gewählt, damit sie die elektrische Last möglichst wenig beeinflussen, die deshalb (nur noch) von 72 Ω bis 99 kΩ variierbar ist. Nach dem Spannungsteilerprinzip ergibt sich ein Verhältnis von 1:11. Dadurch lassen sich deutlich höhere Spannungen über der Last messen, als die maximale Spannung von 2,5 V, die der A/D-Wandler des EFM32-Controllers messen kann. Somit können Solarzellen gemessen werden, die eine maximale Leerlaufspannung von bis zu 27,5 V aufweisen. Der Strom wird nicht direkt gemessen, sondern »nur« über den jeweils eingeschalteten Widerstandswert errechnet (I = U/R), denn beim Schalten der Relais ist dem Programm bekannt, welcher Widerstandswert jeweils gültig ist.

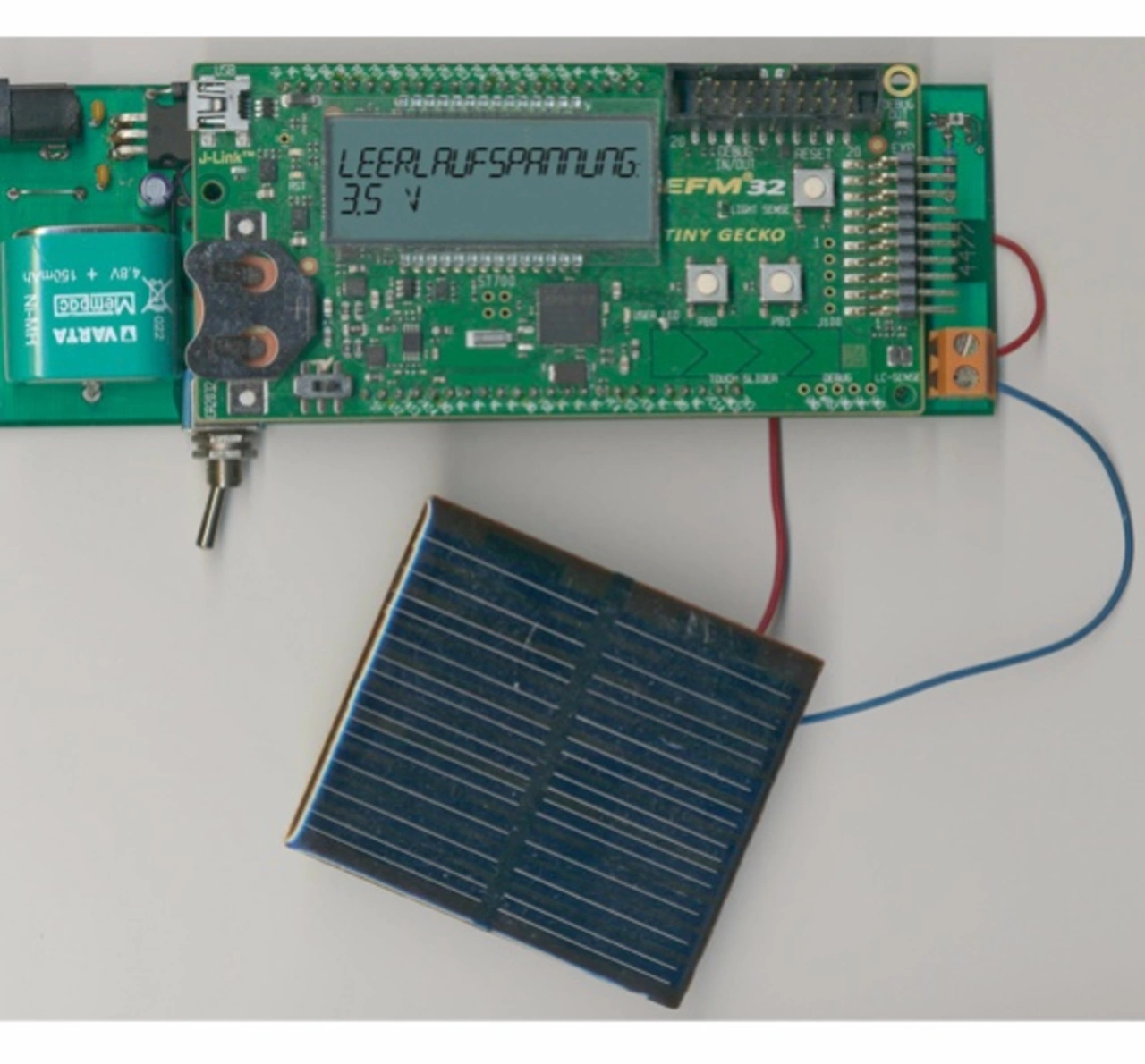

Bei diesem portablen Gerät ist Batteriebetrieb mit einem 9-V-Block vorgesehen, sodass eine Spannungsreglerschaltung auf 5 V benötigt wird, wofür der Low-Power-Linearregler »LP2950-5.0« von Texas Instruments zum Einsatz kommt. Der EFM32-Mikrocontroller selbst benötigt eine Spannung von 3,3 V. Auf dem Starterkit ist ein zweiter Spannungszweig mit 5 V vorhanden, der beispielsweise vom USB-Anschluss gespeist werden kann. Hier ist Board-intern ein Spannungsregler (LP3982 von Texas Instruments) vorhanden, der die Spannung für den Mikrocontroller, die auch der Lichtsensor (Bild 4) nutzt, auf 3,3 V absenkt. In einer zweiten Version des Testers ist der 9-V-Block einem Akku mit 4,8 V gewichen (Bild 6), was noch immer zum Schalten der Relais ausreicht, allerdings darf die Akku-Spannung nicht viel weiter absinken. Geladen wird der Akku über eine Buchse, die mit einer Diode zum Akku hin verschaltet ist.

Über zwei Schalterkontakte (Ein-/Ausschalter), die miteinander gekoppelt sind, wird die Batteriespannung geschaltet. Dieser Doppelschalter trennt sowohl die Energieversorgung für das Board als auch die Versorgung für die Relais. Wenn sich der Schalter in der Aus-Position befindet, werden die Relais an das 5-V-Netz des Controller-Boards geschaltet. Die Aus-Position ist also gleichzeitig die Schalterstellung, in der der Tester im USB-Betrieb nutzbar ist.

- Solarzellen im Praxistest

- Der Solarzellentester

- Programmierung und Einsatz