Energy Harvesting

Solarzellen im Praxistest

Von den diversen Energy-Harvesting-Elementen sind Solarzellen die beliebtesten. Leider lassen sich die Werte in den Datenblättern oftmals nicht miteinander vergleichen. Dadurch tun sich Entwickler bei der Auswahl oft schwer. Wie können sie deren Charakteristik selber nachmessen?

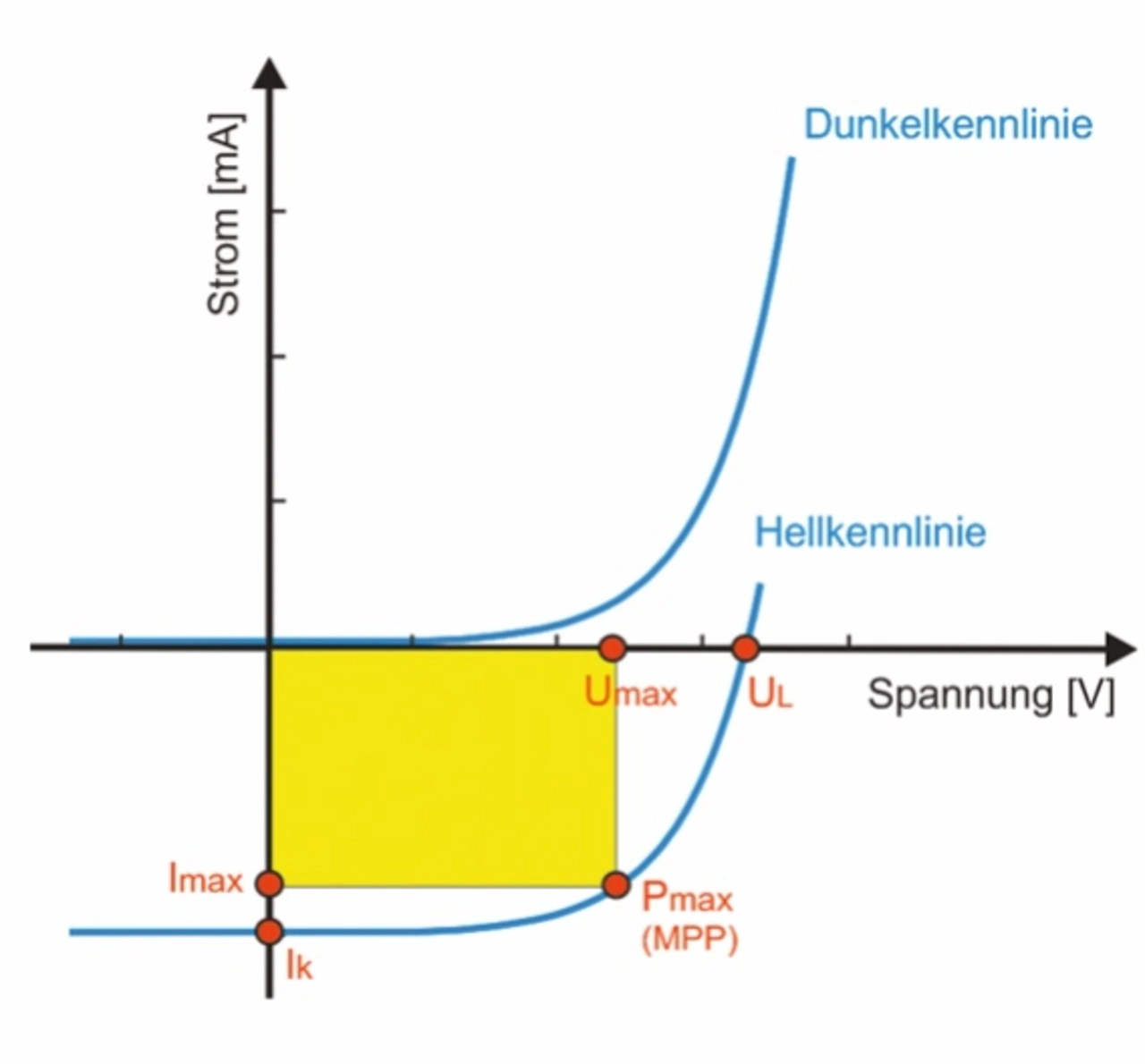

Die wichtigsten Parameter von Solarzellen sind generell die Leerlaufspannung, der Kurzschlussstrom und der Maximum Power Point (Bild 1). Bei den preisgünstigen Zellen, die meist aus China stammen, sind mitunter noch nicht einmal diese Daten zu finden oder auch fantasievolle Spannungs- und Stromangaben (z. B. Nennstrom), bei denen unklar ist, welche Betriebsart eigentlich gemeint ist. Aus den mitunter kryptischen Zellenbeschriftungen lässt sich zudem nicht immer ein bestimmter Typ erkennen. Abhilfe können nur eigene Messungen schaffen, was besonders bequem mit einem hier vorgestellten Solarzellentester möglich ist, der mit mehreren Messungen die Parameter selbstständig ermittelt.

Grundlegendes

Die Leerlaufspannung UL – auch als VOC (Open-Circuit-Voltage) bezeichnet – stellt die maximale Spannung ohne Belastung dar. Der Kurzschlussstrom IK, auch als ISC (Short-Circuit-Current) bezeichnet, ergibt sich bei kurzgeschlossenen Leitungen der Solarzelle, also bei einem Lastwiderstand von null. Diese beiden grundlegenden Parameter einer Solarzelle lassen sich ganz einfach mit einem Multimeter selbst messen.

Ihre maximale elektrische Leistung gibt eine Solarzelle am Maximum-Power-Point (MPP, Pmax) auf der Hellkennlinie ab. Dieser ist charakteristisch und hat für den Wirkungsgrad einer Solarzelle eine große Bedeutung. Der MPP ist keineswegs dort, wo UL oder IK ihr Maximum haben, sondern wird durch die maximale Spannung Umax und den maximalen Strom Imax in Form einer Fläche (gelbes Rechteck in Bild 1) mit dem Schnittpunkt der Kennlinie ermittelt. Ein weiterer wichtiger Parameter von Solarzellen ist der Füllfaktor FF, der etwas über die Qualität der Zelle aussagt. Hierfür wird eine Fläche zwischen UL und IK aufgespannt, die als Divisor für die MPP-Fläche dient. Gleichung 1 verdeutlicht diesen Zusammenhang mathematisch.

(1)

Um den Wirkungsgrad η, der für kommerzielle Solarzellen derzeit bei maximal 24 % liegt, zu bestimmen, ist die Kenntnis der eingestrahlten optischen Leistung PL notwendig (Gleichung 2), die mit einem speziellen Strahlungsmessgerät zu bestimmen wäre. Üblicherweise wird jedoch kein derartiges (teures) Messgerät zur Verfügung stehen. Durch die in der Praxis bestätigte Annahme, der Kurzschlussstrom (in mA) sei proportional zur Photonenanzahl, die auf die Zelle trifft, also zur eingestrahlten Lichtleistung, erhält man mithilfe eines Proportionalitätsfaktors F und der Zellenfläche A (in Quadratmetern) die Größe PL (Gleichung 3).

(2)

(3)

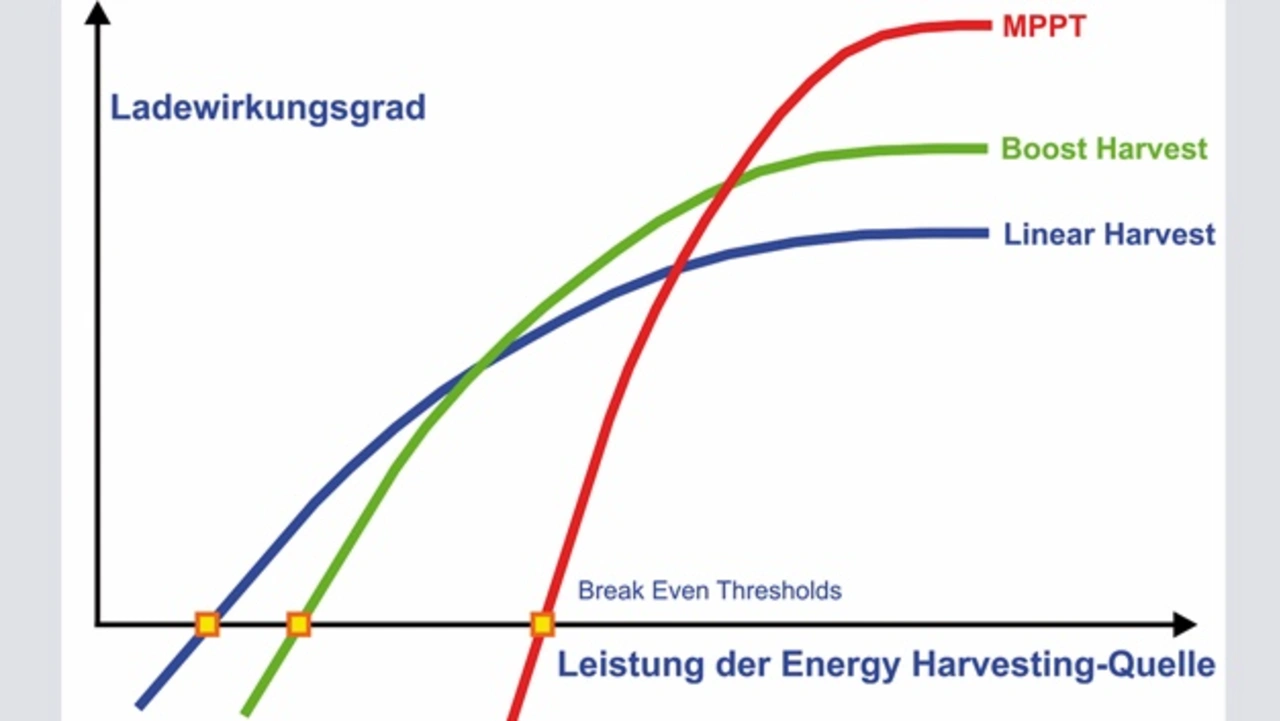

Der Proportionalitätsfaktor F in dieser Gleichung lässt sich ohne eine verlässliche Herstellerangabe allerdings nicht berechnen, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Daten einer Solarzelle gemäß den Standard Test Conditions (STC) ermittelt worden sind, die eine Lichtintensität von 1000 W/m² bei einem bestimmten Strahlungsspektrum und bei einer Temperatur von +25 °C zugrunde legen. Die STC gelten lediglich für die großen Solarzellenmodule für Außenanwendungen und nicht für die »kleinen«, die für die Stromversorgung von elektrischen Schaltungen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ausgelegt sind (Bild 2).

- Solarzellen im Praxistest

- Der Solarzellentester

- Programmierung und Einsatz