Solarstrom speichern

Entwicklung eines Lithium-Ionen-basierten Heimspeichers

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Batteriemanagement

Ein Batteriemanagementsystem erfüllt in einem Energiespeichersystem unterschiedliche Aufgaben:

- Monitoring: Überwachung von Spannung, Temperatur und Strom auf Zell- und Systemebene

- (Modellbasierte) Berechnungen: Lade- und Alterungszustand, End of Life, thermische Modelle für die Kühlung, Restlaufzeitprognose im stationären Bereich bzw. Reichweitenprognose bei Elektrofahrzeugen

- Sicherheit und Steuerung: Erkennung von kritischen Zuständen und Ansteuerung von Aktoren sowie die Steuerung des Kühlsystems

- Optimierung: intelligentes Cell-Balancing, Lastmanagement, thermisches Management

- Kommunikation: Zwischen den Komponenten des Systems und zu externen Komponenten, wie Wechselrichter und Energiemanagementsystemen.

Ein häufiger eingesetzter Ansatz zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der modulare Ansatz. Das Batteriesystem wird in Module mit bis zu zwölf Zellen unterteilt. Jedes dieser Module bekommt eine eigene Elektronik, das „Module Management System“ (MMS). Diese MMS kommunizieren mit einer zentralen Elektronik, dem „Central Management System“ (CMS). Ein MMS übernimmt dabei meist die Aufgaben des Monitorings, die Bestimmung von Lade- und Alterungszustand sowie das Cell Balancing. Alle anderen Aufgaben übernimmt das CMS.

Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er eine gewisse Flexibilität bietet. Man kann dadurch viele verschiedene Verschaltungen von Modulen (in Serie oder parallel) mit der gleichen Hardware anbieten. Andererseits hat er auch mehrere Nachteile: Erstens ist die Energieaufnahme durch die große Anzahl an Mikrocontrollern relativ hoch und zweitens steigen die Kosten der gesamten Elektronik dadurch. Daneben besteht ein großer Entwicklungsaufwand, da zwei Elektroniken, zweimal Software und die Kommunikation zwischen CMS und MMS entwickelt und implementiert werden muss.

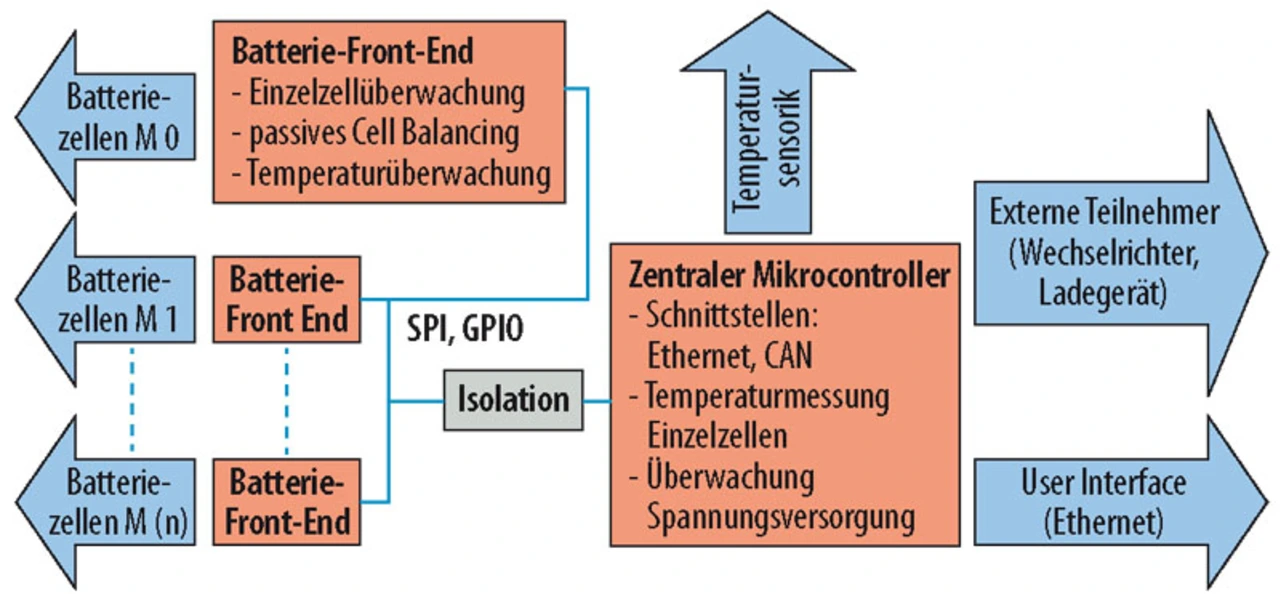

Um das zu umgehen, wurde in diesem Energiespeichersystem nur noch eine Elektronik verwendet, die alle BMS-Aufgaben übernimmt und alle Zellen im System überwacht. Bild 6 stellt den schematischen Aufbau dieses BMS dar.

Monitoring

Auf dem Markt gibt es heute eine ganze Reihe von ICs, die speziell für die Einzelzellspannungs- und -temperaturmessung entwickelt wurden. Viele von diesen ICs bieten zusätzlich noch die Möglichkeit zur Ansteuerung eines Cell Balancing. Die Anforderungen an ein solches IC sind vor allem eine ausreichend hohe Messgenauigkeit der Spannung, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Lade- und Alterungszustand (SOC und SOH) der Zellen ausreichend genau bestimmen zu können.

Cell Balancing

In einer Reihenschaltung von Batteriezellen bestimmt die Zelle mit der niedrigsten verfügbaren Energiemenge die nutzbare Energiemenge der ganzen Batterie. Da die Zellen im System mit der Zeit aufgrund von Fertigungstoleranzen und unterschiedlicher Beanspruchung (Temperatur) unterschiedlich altern, ist es notwendig die verfügbaren Energiemengen der Zellen anzugleichen. Untersuchungen am Fraunhofer ISE haben aber gezeigt, dass Cell Balancing nur dann sinnvoll ist, wenn die Energiemengen der Zellen angeglichen werden. Ein einfaches Angleichen der Zellspannung, wie es häufig gemacht wird, ist nicht ausreichend und oft kontraproduktiv. Aus den Untersuchungen wurden für dieses System drei Schlüsse gezogen:

1. Nur bei guter Kenntnis von SOC (-State of Charge) und SOH (State of Health) der Zellen ist Cell Balancing überhaupt angebracht.

2. Ein passives, dissipatives Cell Balancing ist ausreichend.

3. Durch homogene Temperaturverteilung im System kann Cell Balancing weitestgehend vermieden werden.

Zustandsbestimmung

Der aktuelle Lade- und Alterungszustand einer Lithium-Ionen-Batterie lässt sich nicht direkt messen. In der Vergangenheit wurden viele verschiedene Verfahren entwickelt, die es erlauben, den aktuellen Ladezustand zu schätzen. „State of the Art“ ist heute der Einsatz von Algorithmen und hier speziell dem Kalman-Filter. Eine höhere Genauigkeit beim Schätzen von SOC und SOH bietet allerdings der am Fraunhofer ISE entwickelte Ansatz, bei dem der sogenannte Partikelfilter verwendet wird. Durch diesen Algorithmus kann die noch verfügbare Energiemenge in den Zellen sehr genau bestimmt werden, wodurch unter anderem ein gezieltes und effizientes Cell Balancing möglich wird.

Peripherielemente

Neben den Hauptkomponenten im Batteriesystem gibt es noch weitere wichtige Peripherieteile, die für den sicheren und zuverlässigen Betrieb notwendig sind. Dazu zählen:

- Strommesseinheit

- Hauptschütz

- Schlüsselschalter

- Sicherung

Die Strommessung wird durch einen Shunt realisiert, der eine darauf angebrachte Messelektronik besitzt, was die Genauigkeit zusätzlich erhöht. Die Kommunikation zwischen dem BMS und der Strommesseinheit wird per CAN-Bus realisiert. Des Weiteren wird ein DC-Hauptschütz benötigt, das im Fehlerfall den größtmöglichen Strom des Wechselrichters zuverlässig abschalten kann. Außerdem wird ein dreistufiger Schlüsselschalter eingesetzt, der einen direkten Zustandswechsel von Betrieb auf Aus verhindert. In der Zwischenstufe kann das BMS alle wichtigen Daten speichern. Für den Kurzschlussfall ist zusätzlich noch ein Sicherungsautomat verbaut.

- Entwicklung eines Lithium-Ionen-basierten Heimspeichers

- Konstruktion des Moduls & Kühlkonzept

- Batteriemanagement

- Zusammenfassung und Ausblick