Neuer Forschungsansatz

Siliziumbasierte Fotodioden für den nahen Infrarotbereich

Bildsensoren und ihr Herzstück, die Fotodiode, sind essenziell für viele technische Anwendungen. Doch im nahen Infrarotbereich stoßen siliziumbasierte Fotodioden bislang an ihre Grenzen. Forscher des Fraunhofer IPMS arbeiten an vielversprechenden Ansätzen, um hier Abhilfe zu schaffen.

Fotodioden finden sich überall – als Bildsensor in Kameras, die in der Prozesstechnik Oberflächen inspizieren oder innerhalb der Messtechnik in Spektroskopiesystemen. Im sichtbaren Bereich bestehen heute nahezu alle Fotodioden aus Silizium, da dieses Material als Standard in der Halbleiterbranche besonders kostengünstig hergestellt werden kann. Doch im nahen Infrarotbereich, der für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, stoßen siliziumbasierte Fotodioden aufgrund der zu geringen Empfindlichkeit bisher an ihre Grenzen.

Daher werden in diesem Bereich Materialien wie Indiumgalliumarsenid (InGaAs) genutzt. Dieses Material erfordert jedoch eigene Herstellungsprozesse, die nicht mit der Silizium-Halbleitertechnik kompatibel sind und deshalb in hohen Kosten resultiert. Zudem werden im Herstellungsprozess Schwermetalle wie Arsen verarbeitet. Dies steht einer ökologischen Mikroelektronikherstellung entgegen.

Kostengünstige Herstellung und passgenaue Empfindlichkeit

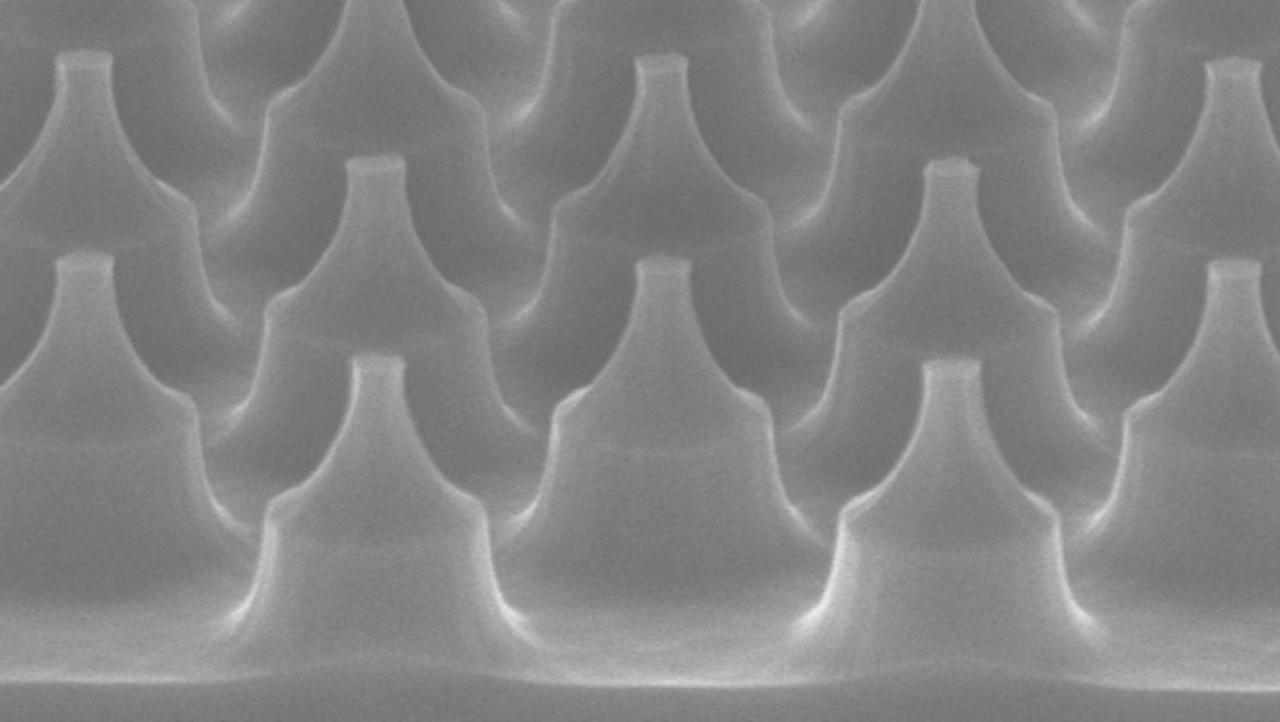

Das Fraunhofer IPMS verfolgt nun erstmals einen neuen Forschungsansatz, um kostengünstige Silizium-Fotodioden zu einer ausreichenden Empfindlichkeit im nahen Infrarot zu verhelfen. »Die Innovation beruht auf der Implementation einer neuen Struktur in unserer Fotodiode«, erklärt Projektkoordinator Michael Müller vom Fraunhofer IPMS. »Statt der bisher üblichen planaren Bauelementtopografie verwenden wir neuartige Pyramidal- und Ringstrukturen, die wie ein Lichtsammelbecken funktionieren. Mittels einer sehr dünnen Metallschicht im Schottky-Übergang erhöhen wir die interne Quanteneffizienz – also die Anzahl der durch Licht generierten Ladungsträger im Halbleiter. Diese beiden Neuerungen sollen die Empfindlichkeit entscheidend steigern und erstmals Anwendungen im nahen Infrarot mit Silizium-Fotodioden ermöglichen.«

Der neue Ansatz bietet nicht nur ökonomische Vorteile durch die Nutzung etablierter Silizium-Halbleitertechnologien, sondern auch ökologische Vorteile, da der Einsatz von Schwermetallen vermieden werden kann. Dies trägt entscheidend zur Nachhaltigkeit in der Halbleiterbranche bei.

Erschließung neuer Anwendungen

Silizium-Fotodioden können in Zukunft eine Reihe neuer Anwendungen im nahen Infrarotbereich ermöglichen, besonders in preissensiblen Volumenmärkten. Ein Beispiel ist das autonome Fahren, welches neue LiDAR-Sensoren und Nebelkameras für eine effektive Umfeldüberwachung benötigt. Besonders wichtig ist dies bei Sichtbehinderungen durch Rauch oder Nebel, wenn Kamers im sichtbaren Bereich versagen. Davon würde auch die Sicherheitstechnik profitieren, deren Anwendungen vom Schutz kritischer Infrastrukturen bis in den Privatbereich reichen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anwendungen in der chemischen und medizinischen Bildgebung sowie der Spektroskopie. Insbesondere in der Prozessmesstechnik der pharmazeutischen und chemischen Industrie wird die hyperspektrale Bildgebung im nahen Infrarot zur Erkennung und Analyse organischer Materialien und Materialgemischen eingesetzt.