Elektronik und Optik auf einem Chip

Photonische ICs

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Schnellere Transceiver gesucht

Mit der Bandbreitenerhöhung muss auch die Übertragungsgeschwindigkeit der Transceiver-Module steigen. Was dabei erschwerend wirkt, sind mechanische Abstände und dadurch verursachte parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten. Für deren Minimierung im notwendigen Maße führt an einer gemeinsamen Integration von optisch-elektrischen Wandlern und zugehöriger Elektronik kein Weg vorbei.

Wird diese Idee konsequent weiterverfolgt, dann müssen alle photonischen und elektronischen Funktionen so weit wie möglich auf einem oder einigen wenigen Chips integriert werden. Dazu sind zunächst einmal Wege für eine in planaren Strukturen integrierte Photonik zu finden. Vorteilhaft ist dabei der Wegfall vieler aufwendiger mechanischer Justageprozesse, die bei der klassischen Freistrahloptik die Kosten in die Höhe treiben.

Forschung und Entwicklung laufen weltweit auf Hochtouren. Einige deutsche Institute und Firmen sind dabei auf international konkurrenzfähigen Niveau, hierunter beispielsweise das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-institut) in Berlin, das KIT in Karlsruhe und das IHP in Frankfurt (Oder). Zu den etablierten Großfirmen kommen kleine Start-ups hinzu, die sehr engagiert zu Werke gehen. Ein Workshop von Bayern Photonics in Kooperation mit dem Bayerischen Laserzentrum (BLZ) im November 2017 brachte einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten. Im Folgenden sind einige typische Beispiele näher vorgestellt, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen.

Limit hybrider Technik bei 25 Gbit/s

Die Photonik wird die Elektronik auf gar keinen Fall verdrängen, sondern vielmehr an kritischen Stellen gezielt ergänzen. Beide werden optimal Hand in Hand spielen. Bisher herrscht noch hybride Technik vor, bei der elektronische Chips aus Silizium und photonische aus Indiumphosphid einzeln gefertigt, danach in ein gemeinsames Gehäuse integriert und über Wire-bonds oder Bahnen auf der Leiterplatte verbunden werden.

Das funktioniert im Prinzip, jedoch bleibt die Bandbreite begrenzt, 25 Gbit/s sind noch eben machbar. Diese Art der Aufbau- und Verbindungstechnik ist überaus teuer; sie schlägt mit rund 80 % der Gesamtkosten zu Buche. Noch dazu ist die Ausbeute schlecht, da das System nicht vor dem Einbau ins Gehäuse getestet werden kann. Bei einer Vereinigung beider Welten auf einem gemeinsamen Chip – soweit heute technisch möglich – entfallen viele dieser Nachteile.

Komponenten für photonische ICs

An integriert-optischen Bauelementen werden in erster Linie optische Wellenleiter benötigt, um die verschiedenen Elemente auf dem Chip miteinander zu verbinden. Sie lassen sich sehr gut aus Silizium herstellen, das für die verwendeten Wellenlängen um 1.310 oder 1.550 nm durchlässig ist – mit einer Dämpfung von etwa 2 dB/cm.

Der Brechungsindex ist mit 3,45 sehr hoch und durch die große Differenz gegenüber dem des umgebenden Mediums – entweder Luft oder SiO2-Schutzschicht – ist der Grenzwinkel der Totalreflexion groß. Dadurch sind sehr kleine Krümmungsradien möglich, minimal einige µm. Dies erlaubt eine dichte Packung von Wellenleitern auf der Chipfläche. Bei einer Breite von etwa 450 bis 500 nm und einer Höhe von 220 bis 250 nm (Bild 4) breitet sich das Licht darin einmodig aus.

Weitere passive optische Elemente wie Verzweiger, Koppler und Mikrolinsen sind relativ einfach realisierbar. Die Ankopplung von äußeren Singlemode-Glasfasern an die sehr viel kleineren integrierten Wellenleiter erfordert eine hochpräzise Justage, die aber mittlerweile gut beherrscht wird. Eine Alternative zu Wellenleitern aus Silizium sind solche aus Polymeren. Wegen des niedrigeren Brechungsindex sind diese entsprechend größer, was die Justage erleichtert.

Photonische ICs: Foto- und Laserdioden

Auch Fotodioden lassen sich integrieren. Zwar ist reines Silizium nicht geeignet, weil es nur bis 1.100 nm Wellenlänge absorbiert, jedoch mittels Dotierung mit Germanium zu SiGe oder auch mit reinem Germanium lässt sich die Absorptionskante bis auf über 1.600 nm bringen. Beide Halbleiter lassen sich in Silizium integrieren. Der zugehörige Transimpedanzverstärker (TIA) wird dann unmittelbar daneben gesetzt, sodass die bandbreitenvermindernden parasitären Effekte minimal bleiben.

Nicht in Silizium machbar sind Laserdioden. Ihre Fertigung erfordert ein Indiumphosphid-Substrat. Die Laser-Chips werden auf das Silizium mittels Flip-Chip-Bonding montiert, einer aus der Mikroelektronik bekannten und bewährten Technik. Wichtig ist eine hohe Präzision, um eine effiziente Einkopplung in die Wellenleiter zu erreichen. Das geschieht von der Oberseite über speziell konstruierte Gitterkoppler und eine zusätzliche Mikrolinse, die die Strahlung kollimiert.

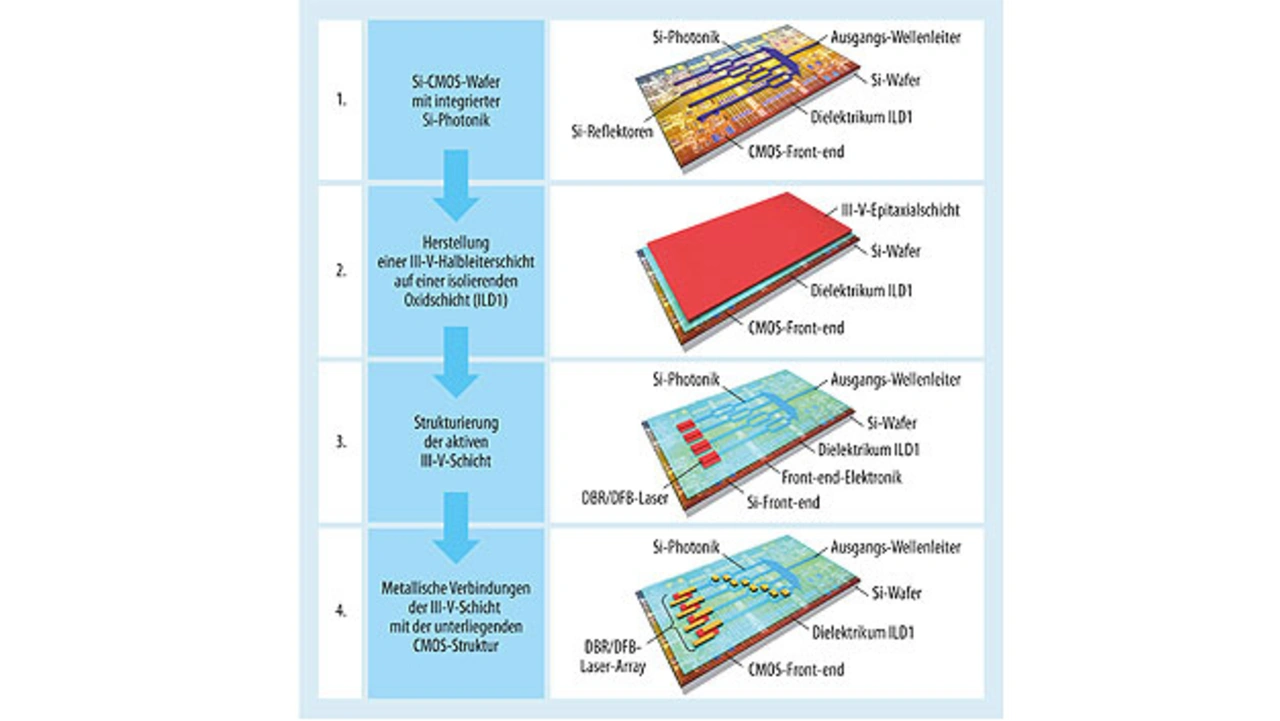

Ein alternatives Verfahren, derzeit noch weitgehend in der Grundlagenforschung, ist die chemische Abscheidung des Indiumphosphids auf der zuvor geglätteten und mit einer Isolationsschicht versehenen Oberfläche. Hiermit befasst sich das EU-Projekt DIMENSION (Bild 5), und auch Intel arbeitet intensiv daran.

Zur Datenübertragung müssen die Lasersignale moduliert werden. Die üblichen direkt modulierten VCSEL-Laserdioden schaffen in der Regel 10 Gbit/s, einige wenige auch 25 Gbit/s, darüber hinaus wird es aber schwierig. Für höhere Raten betreibt man sie mit konstanter Leistung und moduliert den Strahl extern. Ein verbreitetes Prinzip dafür ist ein Mach-Zehnder-Interferometer (MZI): Ein Strahlteiler spaltet das Licht in zwei verschiedene Zweige. In einem Zweig wird die Laufgeschwindigkeit durch Variation des Brechungsindex verändert – unter Nutzung des Plasmadispersionseffekts durch eine angelegte elektrische Spannung.

Am Ausgang treffen die Lichtrahlen aus beiden Zweigen mit unterschiedlicher Phasenlage zusammen, wobei entweder Verstärkung oder Auslöschung resultiert. Damit sind Modulationsgeschwindigkeiten von über 50 GHz möglich. Solche Modulatoren lassen sich gut in Silizium integrieren. Parallel dazu sind auch spezielle Laserdioden in Entwicklung, die direkt höhere Modulationsraten erlauben.

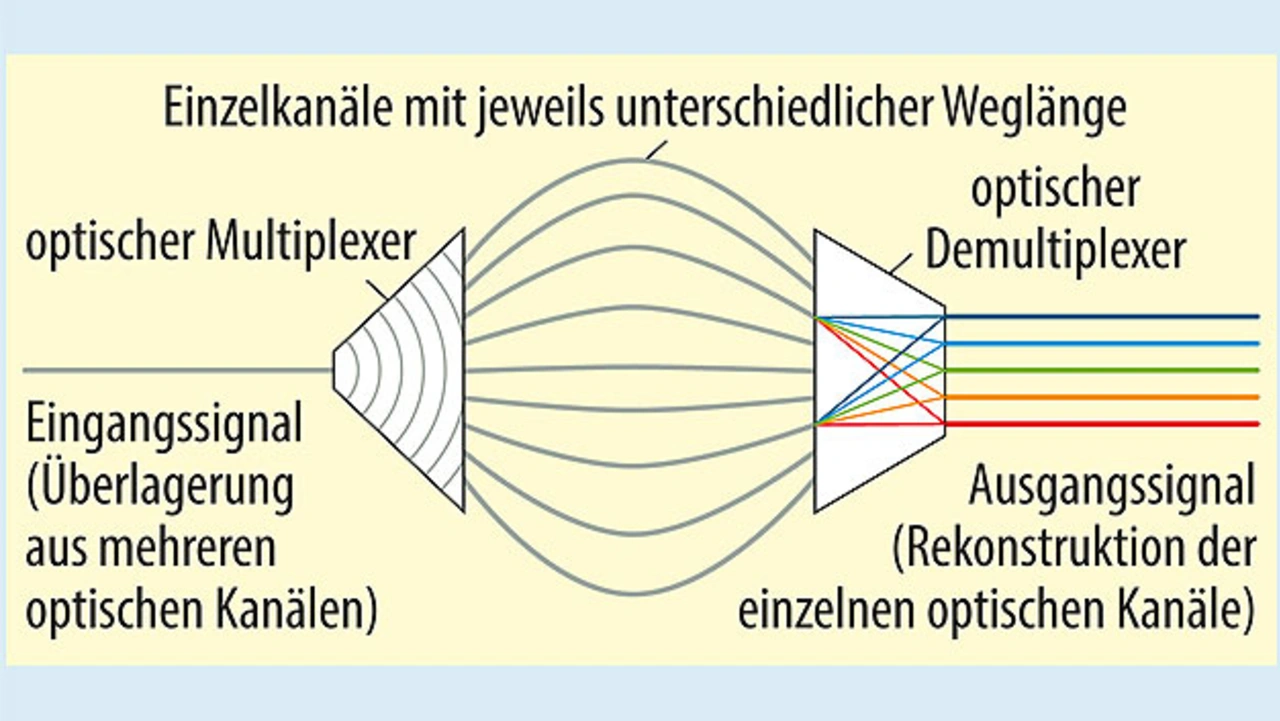

Multiplexer und Demultiplexer für DWDM, die konventionell mit Beugungsgittern in Freistrahloptik umgesetzt werden, verkleinern sich um den Faktor 10, wenn sie planar in Form eines »Arrayed Waveguide Grating« (AWG) hergestellt werden (Bild 6). Die Abmessungen schrumpfen damit auf wenige Millimeter bei gleichzeitig deutlich besserer Auflösung. Das Gitter spaltet das eintretende optische Signal in viele einzelne Kanäle, die im Bogen geführt werden und somit verschiedene Weglängen zurücklegen. Am Ausgang laufen alle Kanäle wieder zusammen und infolge von Interferenz trennen sich die einzelnen Wellenlängen in unterschiedliche Richtungen auf.

Funktionsblöcke zum Zusammensetzen

Solche künftigen Transceiver-Schaltkreise sollen dann nach Maß aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt werden. Gegenüber dem bisherigen Hybridaufbau werden die Kosten deutlich sinken. Durch die kleineren Abstände zwischen den Bauteilen reduzieren sich die parasitären Verluste, was zu höherer Signalqualität und verringerter Leistungsaufnahme führt.

Einige Hersteller haben in dieser Hinsicht bereits Pionierarbeit geleistet. Zu ihnen gehört die Firma Sicoya, die eine Gruppe ehemaliger Wissenschaftler der TU Berlin 2015 gründete und jetzt auf dem Technologie-Campus Adlershof angesiedelt ist. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Firmen und Instituten, insbesondere mit dem IHP in Frankfurt (Oder), reicht bereits lange zurück.

Mittlerweile finden durch die gemeinsame Integration von Elektronik und Photonik auf demselben Chip alle notwendigen Transceiver-Komponenten Platz, einschließlich Wellenleitern, Modulatoren, Photodioden, Treibern, Transimpedanzverstärkern und Steuerelektronik. In der nächsten Produktgeneration sollen dann auch noch Takt- und Datenrückgewinnung dazukommen. Lediglich komplexe Digitalschaltkreise werden auf separaten und rein elektronischen Chips verbleiben. Hinsichtlich der verwendeten Prozesstechnologie geht der Trend in Richtung BiCMOS, weil CMOS bei immer weiterer Strukturverkleinerung kaum noch schneller wird. Entwicklungsarbeit dazu führt ebenfalls das IHP durch.

Ein weiterer Vorteil der Kointegration von Photonik und Elektronik in Silizium: Die Bausteine werden von Anfang an so gestaltet, dass ein Systemtest auf dem Wafer möglich wird. Die entscheidenden Testpunkte für alle optischen und elektronischen Funktionen sind von oben zugänglich. Dies trägt deutlich zur Kostensenkung bei. Auch in diesem Bereich kooperiert Sicoya eng mit dem IHP.

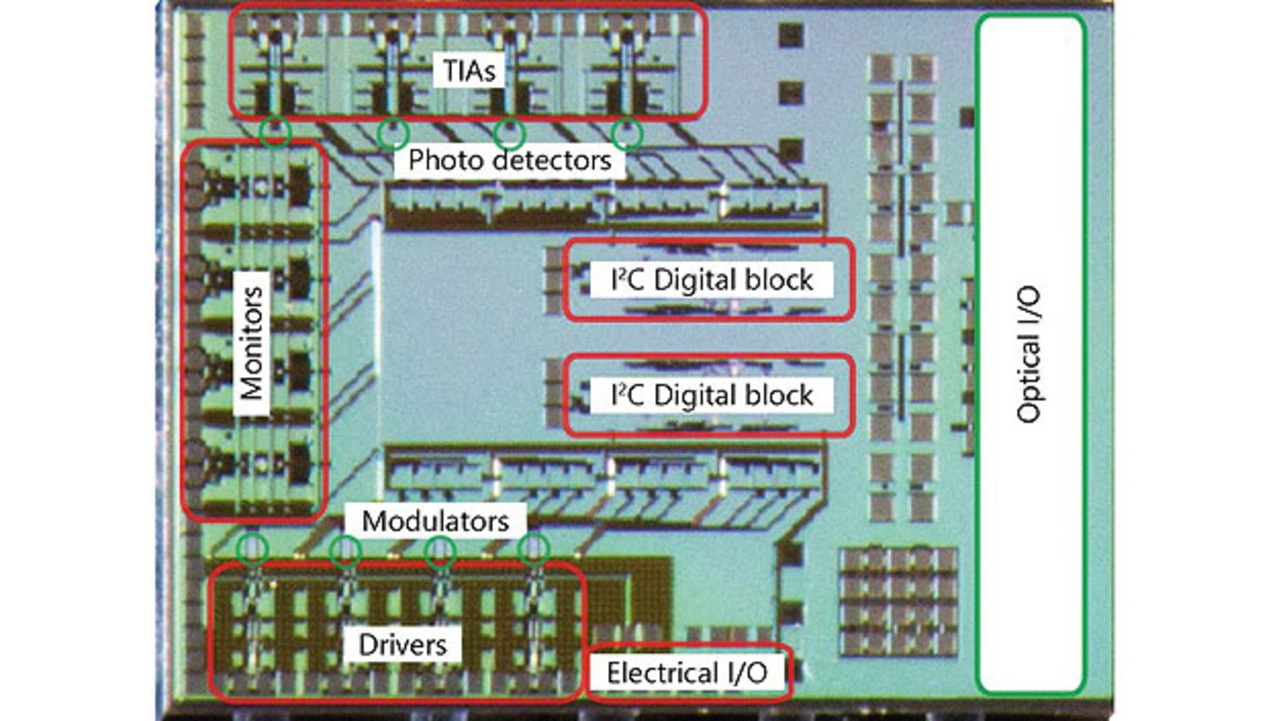

Mittlerweile steht eine ganze Bibliothek von elektrischen und photonischen Funktionsblöcken zur Verfügung. Im Wesentlichen zielen diese auf Kurzstreckenverbindungen innerhalb von Datencentern. Bild 7 zeigt einen Chip der neusten Generation – Größe 3 × 4 mm². An der Oberkante sitzen vier Receiverkanäle mit Fotodioden und sehr eng benachbarten Transimpedanzverstärkern. Unten sind die Modulatoren zu sehen, die direkt an die Treiber angekoppelt sind. Rund 80 % der Chipfläche, die die Herstellungskosten bestimmt, dienen elektronischen Funktionen, hier angeordnet im mittleren Bereich. Nur am Rand befinden sich die optischen Komponenten.

Mit solchen Bausteinen ist die Gefahr eines Internet-Infarkts vorerst gebannt.

Weiterführende Literatur und Weblinks

[1] Lemme, H.: Photonik für die Telekommunikation der Zukunft. Elektronik 2011, Sonderheft Optoelectronics, S.12.

[3] www.sicoya.com

[4] www.ihp-microelectronics.com

[6] www.jeppix.eu

[8] www.actphast.eu

- Photonische ICs

- Schnellere Transceiver gesucht