Fehleranalyse an LEDs

Erscheinungsbild und Ursachen von LED-Fehlern

Die Datenblätter von LEDs versprechen enorme Lebensdauer. In der Praxis sieht es häufig anders aus. Woher kommt diese Diskrepanz? Fehleranalysen zeigen: die Ursachen sind vielfältig und können im Herstellungsprozess, in der Verarbeitung oder in der Anwendung liegen. Oft wurde aber einfach nur die falsche LED für die jeweilige Anwendung ausgewählt.

LEDs werden in immer mehr Anwendungsgebieten eingesetzt: zur Beleuchtung innerhalb und außerhalb von Gebäuden, in Anzeigen und Displays, in Signallampen, in Front- und Rückfahrscheinwerfern von Automobilen und zusätzlich in vielen Spezialanwendungen.Es sind ganz verschiedene Umgebungs- und Betriebsbedingungen, auf die die verschiedenen LEDs stoßen. Es gibt hohe oder tiefe Temperaturen und den Wechsel von beiden, ebenso wie hohe Luftfeuchte und UV-Licht. Das alles setzt den LEDs zu und hat Einfluss auf ihre Zuverlässigkeit und die Ausfallmechanismen. Zusätzlich wirken manche Ausgasungen der Vergussmassen und Gase der Umgebung schädlich auf die LEDs ein.

Zusätzlich gibt es eine große Vielfalt an Bauformen und verschiedenen Technologien, Werkstoffen, Wärmeleitstoffen und Vergussmaterialien, die alle eine unterschiedliche Widerstandsfähigkeit gegenüber den unterschiedlichen Umweltbedingungen haben. Grundsätzlich besteht ein LED-Aufbau aus folgenden Teilen:

- Halbleiter, als Strahlungs- und Wärmequelle,

- Optik, zur Bestimmung der Abstrahlcharakteristik,

- verschiedene Verbindungstechniken als elektrische und thermische des Chips,

- Submount/Leiterplatte zur Entwärmung,

- Gehäuse als Schutzfunktion.

Eine Besonderheit der LED gegenüber anderen elektronischen Bauteilen ist, dass sie leuchtet und damit ein Ausfall sofort auffällt, obwohl die Funktion des Gesamtsystems noch nicht beeinträchtigt ist („Zahnlückeneffekt“).

Methoden zur Fehlerfindung

Bei LEDs kommen zu den sonst üblichen Fehlermechanismen von Halbleitern noch die Fehler der Lichtemission und der Alterung der Vergussmaterialien hinzu. Als besonderer Aspekt ist auch die Wärmeableitung, vor allem bei Leistungs-LEDs, zu beachten. Grundsätzlich startet eine Fehleranalyse mit der Aufnahme der Fakten:

- Wie wurde die LED gelagert, verarbeitet und betrieben?

- Welcher thermischen Belastung war die LED durch Eigen- oder Fremdeinwirkung wie lange ausgesetzt?

- Sind mehrere LEDs nebeneinander angeordnet – oder gibt es weitere Wärmequellen auf dem Board?

- Wie war die Atmosphäre im Betrieb? Welche Feuchte oder Gase wirkten auf sie ein?

- War sie UV-Strahlung oder Salzatmosphäre ausgesetzt?

- Wurde sie bestimmtem mechanischem Stress ausgesetzt?

- Treten die Fehler verstärkt bei einer Farbe, einer Stromversorgung oder an einem Platz auf dem Board auf?

- Gibt es „Hot-Spots“ auf dem Board?

- Gibt es applikationsbedingte kritische Punkte?

Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen soll zu einer systematischen Fehleranalyse führen. Wichtig dabei ist, dass so viele nicht zerstörende Analysen wie möglich vor den zerstörenden Prüfungen durchgeführt werden. Jede Untersuchung führt zu neuen Erkenntnissen, die den weiteren Ablauf beeinflussen können. Ein Beispiel könnte so aussehen:

- Visuelle Inspektion,

- Charakterisierung, optisch, elektrisch und thermisch,

- Röntgenbilder,

- Öffnen des Gehäuses.

Die elektrische, optische und thermische Charakterisierung ist der nächste Schritt nach einer visuellen Inspektion und zeigt, inwieweit die Diode noch mit den Datenblattwerten übereinstimmt. Veränderungen der Werte wie Lichtstärke, Farbkoordinaten, Abstrahlcharakteristik und Kennlinien weisen auf verschiedene Fehlermodi hin. Insbesondere die elektrischen Kennlinien der Diode wie Vorwärts- oder Rückwärtskennlinie mit hoher Auflösung können ein Indikator für verschiedene Schädigungen im Halbleiter sein, selbst wenn die Kennwerte an sich noch im Datenblattbereich liegen. (Die IR-Grenze liegt bei vielen Dioden bei ca. 1 µA.) Es ist empfehlenswert, die LED über den gesamten Betriebstemperaturbereich zu vermessen, um auch Anomalien über der Temperatur zu erkennen. Wichtig sind die Veränderungen im Wärmewiderstand im Vergleich zum Datenblatt. Im Bedarfsfall bieten sich auch Messungen auf dem Board an. Nicht zerstörende Prüfungen wie Röntgen-, Ultraschall- oder Lichtmikroskopie schließen sich an, um den Fehler zu detektieren. Ein Zusammenspiel der Ergebnisse der unterschiedlichen Methoden weist oft auch auf die Ursache der Zerstörung hin.

Hat man alle nichtzerstörenden Möglichkeiten erschöpfend ausgeführt, kann man zu den zerstörenden Prüfungen wie Öffnen des Gehäuses, Abtragen der Vergussmasse und metallografische Schliffe übergehen. Aber Vorsicht, danach sind andere Prüfungen meist nicht mehr durchzuführen.

LED-Fehlerursachen

Zur Analyse des Halbleiters bieten sich noch folgende physikalische Analysemethoden an:

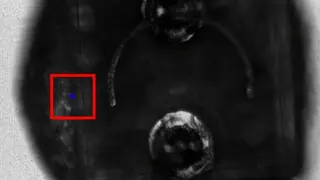

- Fokus-Ion-Beam und Rasterelektronenmikroskopie für hohe Auflösungen (Bild 1)

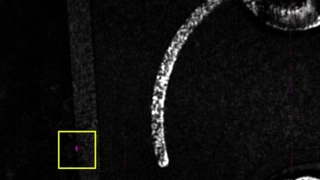

- OBIRCH und Emissionsmikroskopie (Kristallfehler sendet optisches oder infrarotes Signal aus, das mit Spezialkameras aufgenommen wird und dem Kristalllayout überlagert wird – Fehlerstellenortung, Bilder 2 und 3)

- EBIC – Electron beam induced current (performed in a SEM)

- Kathodenlumineszenz (Lumineszenzverfahren im SEM – Funktionsprinzip Kathodenstrahlröhre).

Ein Großteil der Methoden wurde bei den nachfolgenden Beispielen für Fehleranalyse an LEDs verwendet.

- Erscheinungsbild und Ursachen von LED-Fehlern

- Fehlererscheinungsbilder

- Sicherer LED-Betrieb erfordert umfangreiches Know-how

- Autorenvorstellung