Klassifikation von LEDs

Einfachere Anwendung von LEDs durch Fine Binning

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Betrachtungen der Lebensdauer

Ein wesentlicher Vorteil der LED ist die vergleichsweise lange Lebensdauer. Die Alterung einer LED wird bestimmt von der Temperatur im Inneren sowie im direkten Umfeld, z.B. der Leuchtengehäuse-Innentemperatur. Beide Werte hängen unmittelbar ab von der thermischen Auslegung der Anwendung. Auch der Strom IF, mit dem eine LED betrieben wird, hat einen entscheidenden Einfluss.

Während bei den meisten Leuchtmitteln das Lebensdauerende recht eindeutig ist, da dann der Lichtstrom Null ist (Totalausfall), wird bei LEDs in aller Regel ein bestimmter Schwellenwert des Restlichtstroms als Grenze gesetzt. In den meisten Anwendungen hat sich der so genannte L70 als Standard etabliert, d.h., der Lichtstrom ist auf 70 % des ursprünglichen Wertes abgesunken. Das bedeutet aber nicht, dass die LED nun kaputt ist oder fehlerhaft funktioniert. Die LED wird noch ein Vielfaches der Zeit weiter leuchten, aber mit immer weiter abnehmendem Lichtstrom.

Aus der Physiologie ist bekannt, dass das menschliche Auge Helligkeitsunterschiede ab etwa 30 % erkennen kann. Ein wesentlich besserer Sensor ist das Auge bei etwaigen Farbort-Abweichungen. Driftet ein Weißlichtpunkt nach oben oder unten von der Schwarzstrahlerkurve (Planckschen Strahlungskurve) ab, so fällt schon die geringste Abweichung auf. Daher ist die Stabilität des Farbortes ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Dies muss auch im Rahmen der Lebensdauerbetrachtung berücksichtigt werden.

Für den Anwender sind natürlich Vergleichs- und Bewertungsmöglichkeiten unabdingbar. Natürlich kann ein LED-Hersteller nicht im Vorfeld 50.000 oder mehr Stunden entsprechende LEDs testen, bevor er diese in den Markt bringt, da dann die Technologie wieder zwei Generationen weiter ist. Ähnlich wie in anderen Bereichen wird unter speziellen Testbedingungen gemessen, die es dann erlauben, von einer kürzeren Messzeit auf eine lange Lebensdauer rückzuschließen. Allerdings haben gerade in den Anfangsjahren der LED-Beleuchtung einige Anbieter das Thema sehr exzessiv betrieben. Aus wenigen hundert Messstunden wurde da der „Mythos der hunderttausend Stunden“ in den Markt gegeben, was für einige Verwirrung sorgte.

Durch die amerikanische Energy-Star-Initiative hat sich für die Messprozeduren der LM80-Standard weltweit etabliert. Bisher haben damit zwar alle Unternehmen unter gleichen Bedingungen getestet, aber die Auswertung und Extrapolation der Daten hat jeder Hersteller nach eigenen Methoden durchgeführt. Damit waren bisher die Daten kaum wirklich untereinander vergleichbar.

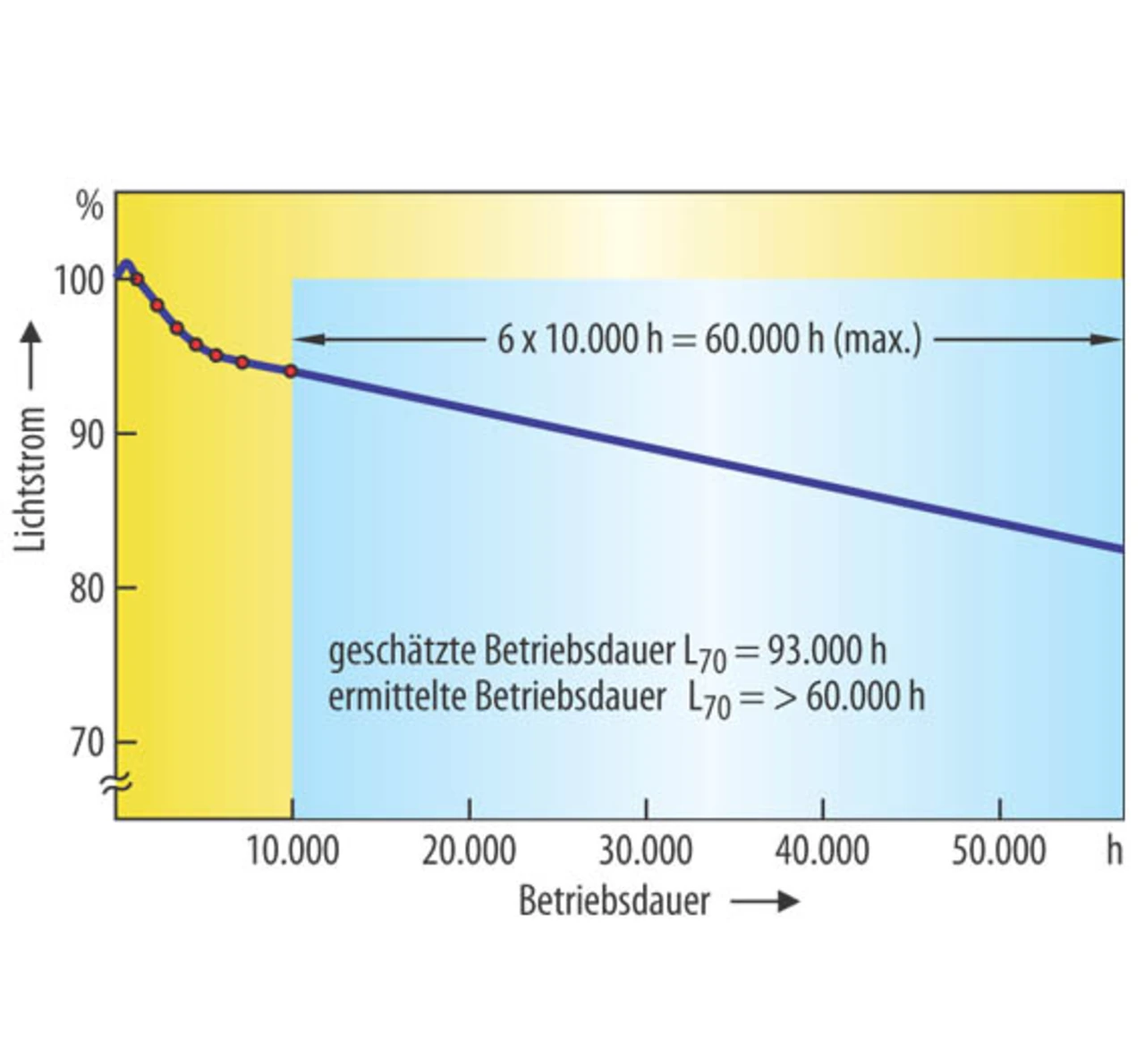

Mit der kommenden Projektionsvorgabe TM21 sollen die Daten verschiedener Hersteller besser vergleichbar werden und die Anwender viel mehr Nutzen daraus ziehen können. TM21 wurde in Zusammenarbeit von DOE (US Department of Energy), National Institute of Standards and Technology, Pacific North-west National Laboratory (PNNL) und den vier führenden LED-Herstellern erarbeitet. Kernthemen sind u.a. die Festlegung, dass maximal mit einem Faktor von sechs extrapoliert werden darf, das heißt, aus 10.000 Messstunden darf nun nur noch auf 60.000 Lebensdauerstunden hochgerechnet werden, wenngleich der Kurvenverlauf auf wesentlich höhere Lebensdauer-Erwartungen schließen lässt.

Bild 5 zeigt ein Beispiel für 10.000 Messstunden und die entsprechende maximale Extrapolation auf 60.000 Stunden. Die ersten 1.000 Stunden werden nicht berücksichtigt, da dort eine Art Einschwingverhalten in der LED auftritt. In Summe soll TM21 für größeres Vertrauen in die Aussagen über die LED-Lebensdauer sorgen und wird auch in die Energy-Star-Spezifikationen einfließen.

Die Vielfalt der High-Power-LED-Gehäuse

Die LEDs haben sich rasch in der Lichttechnik positioniert und man sieht mittlerweile in allen Arten von Leuchten weiße LEDs, sei es als klassisches Retrofit oder als ganz eigenständiges Format. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Vielzahl an verschiedenen Applikationen mit den unterschiedlichsten optischen Lösungen. Dem gegenüber stehen ganz verschiedene LED-Gehäusetypen, die sich durch Chip-Anzahl, Phosphor-Beaufschlagung, Leistungsklasse, Formfaktor etc. unterscheiden.

Damit es nicht zur Qual der Wahl kommt, sondern gezielt die Designfreiheiten genutzt werden können, sollten folgende Auswahlkriterien für die jeweiligen Applikationen berücksichtigt werden:

- Anforderungen an Lichtströme, Leistungsklasse, Temperatur-Bereich, Lebensdauer, Effizienz, Kosten, angestrebte Fertigungstiefe

- Abstrahlungsverhalten (z.B. Punktlichtquelle oder lineares Licht), Leuchtdichteverteilung (wichtig hinsichtlich etwaiger Blendwirkungen), Adaptionsmöglichkeiten für Sekundäroptiken (z.B. TIR-Optiken (Total Internal Reflection), Reflektoren)

- Designkonzept (zeichnet sich die Leuchte durch sehr flache Formen oder spezielle Anordnungen aus?)

Mit einem klaren Anforderungsprofil lässt sich die passende LED-Bauform samt der notwendigen Leistungsparameter ausloten und anschließend detailliert qualifizieren.

Der Autor:

Dipl.-Ing.(FH) Kai Klimkiewicz ist als Field Application Engineer bei der CREE Europe GmbH für die Region Central Europa zuständig. Zuvor war er bei einem führenden Anbieter von LED-Lösungen als Produkt Marketing Engineer tätig und begann seine berufliche Laufbahn nach dem Abschluss der Elektrotechnikstudiums an der FH Dortmund 1998 in der Halbleiterdistribution.

- Einfachere Anwendung von LEDs durch Fine Binning

- Hot Binning und das Product Characterization Tool PCT

- Betrachtungen der Lebensdauer