LED-Klassifikation

Binning ist Vergangenheit

LEDs werden nach der Fertigstellung nach ihrem Farbort klassifziert. Da die entsprechenden Messungen bei Zimmertemperatur durchführt wurden, waren diese „Bins“ unter Betriebsbedingungen nicht aussagekräftig. Für weiße LEDs wurde Abhilfe geschaffen: durch eine Farbort-Bestimmung bei 85 °C und eine gezielte Abstimmung der Eigenschaften des blauen LED-Chips und der Konversionsschicht.

Das Ziel jeder Fertigung, also auch der Halbleiterfertigung, ist, dass die Produktion innerhalb der spezifizierten Parameter fällt und vom Endkunden akzeptiert werden kann. Dabei versucht man das Akzeptanzkriterium so weit wie möglich zu halten, um einen höheren Anteil verwertbarer Produkte aus der Gesamtproduktion zu erreichen. Die Anwender wiederum drängen darauf, so nahe wie möglich an den Idealpunkt zu kommen, um die technische Auslegung zu erleichtern und die Endprodukte attraktiver gestalten zu können.

In der Vergangenheit haben sich Hersteller und Anwender auf einen Kompromiss geeinigt und die Produktparameter in Gruppen oder Bins (engl. Behälter) eingeteilt, aus denen man wählen kann.

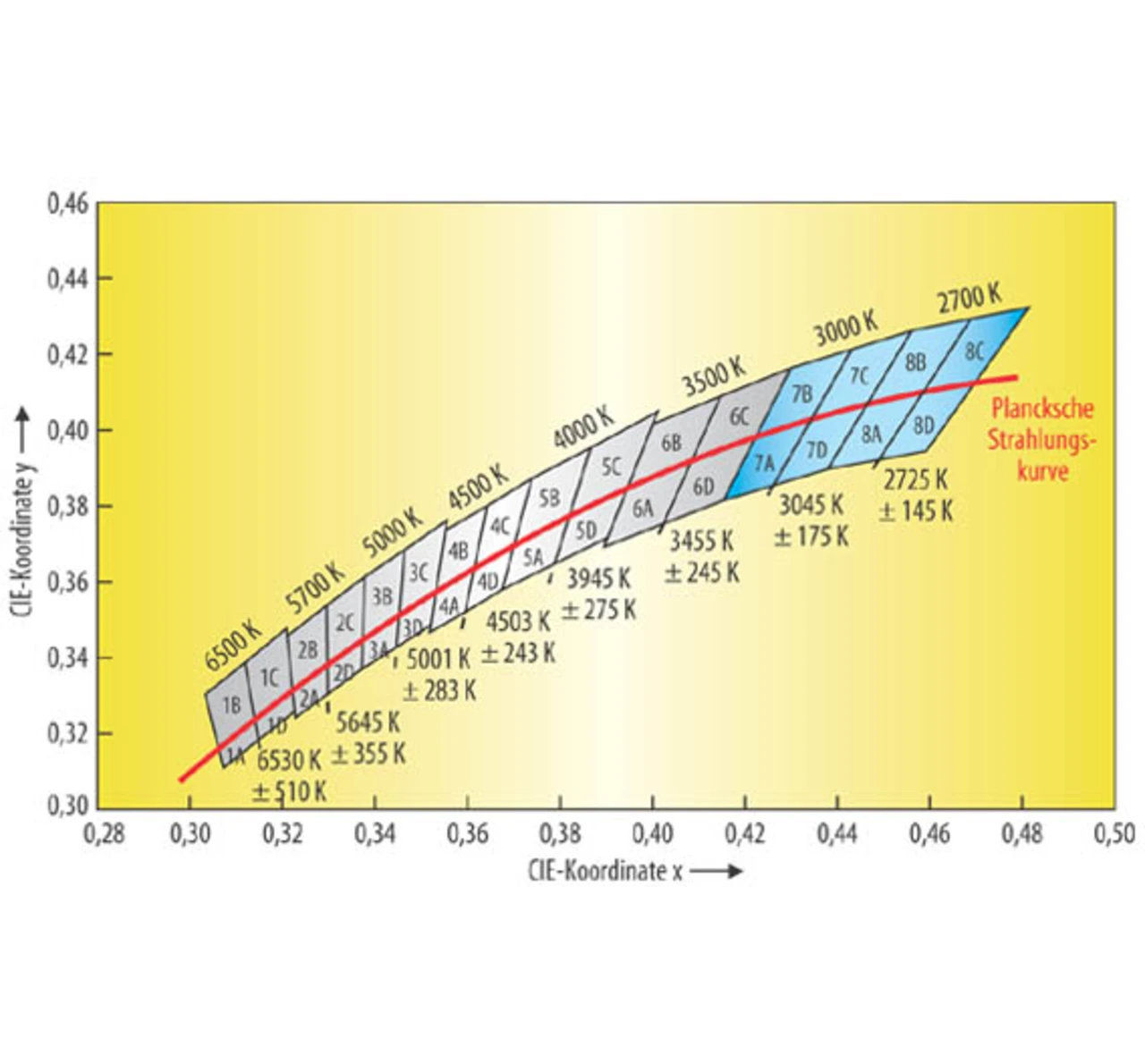

Bild 1 zeigt ein Bin-Diagramm eines LED-Datenblattes, aus dem man die Farb-Bin-Codes des gewünschten weißen Farbortes entnehmen kann. Dieser Code kann dann zusätzlich bei der Bestellung angegeben werden, um eine bestimmte Selektion der gesamten LED-Fertigung aus diesem Farbbereich zu erhalten.

Farbort-Bestimmung bei hohen Temperaturen

In den LED-Datenblättern wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Daten bei einer Temperatur von 25 °C und einer Testzeit von 20 ms ermittelt werden. Es stellt sich die Frage, in welcher Anwendung eine LED bei 25 °C Sperrschicht-Temperatur betrieben wird; in der Regel sind diese Temperaturen wesentlich höher. Dass hier kurze Pulsmessungen vorgenommen werden, ist verständlich, weil sich die Sperrschicht dabei nur unwesentlich erwärmt und in der Massenproduktion ein 100-prozentiger Produktionstest nicht zu realisieren wäre.

Da in der überwiegenden Mehrzahl der Leuchtenapplikationen die Betriebs-Temperatur der LED größer ist als 25 °C, müssen die Datenblattangaben auf die tatsächliche Sperrschicht-Temperatur umgerechnet werden. Hierzu sind Tabellen und Graphen verfügbar, mit denen sich die LED-Parameter für die geschätzten Betriebsbedingungen ermitteln lassen.

Das Leben eines Leuchtenentwicklers wäre allerdings leichter, wenn die Datenblattangaben seiner Anwendung besser entsprächen. Von besonderem Interesse sind dabei die Abhängigkeit von Lichtfluss und Farbort von der Sperrschicht-Temperatur, denn wenn sich der Farbort verschiebt, ergeben sich unerwünschte Effekte.

In dem Beispiel in Bild 2 wurden LEDs vom gleichen Farb-Bin verwendet, das aber bei 25 °C ermittelt wurde. Obwohl die Toleranz des ANSI-Farb-Bin schon einen großen Farbbereich überstreicht, haben sich mit dem Anstieg der Temperatur die Farborte deutlich verschoben.

Nun können die LED-Hersteller nicht für jede denkbare Sperrschicht-Temperatur ein eigenes Datenblatt erstellen. Das Binning kann aber bei einer Sperrschicht-Temperatur vorgenommen werden, die eher dem Betriebsfall entspricht. Dafür müssten in der LED-Fertigung allerdings die Chips vorgeheizt werden. Ein solches Verfahren wurde kürzlich von Philips Lumileds entwickelt und in der Massenfertigung implementiert.

- Binning ist Vergangenheit

- Kombination von Phosphor-Schicht und LED

- „Hot Testing“