Klassifikation von LEDs

Einfachere Anwendung von LEDs durch Fine Binning

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Hot Binning und das Product Characterization Tool PCT

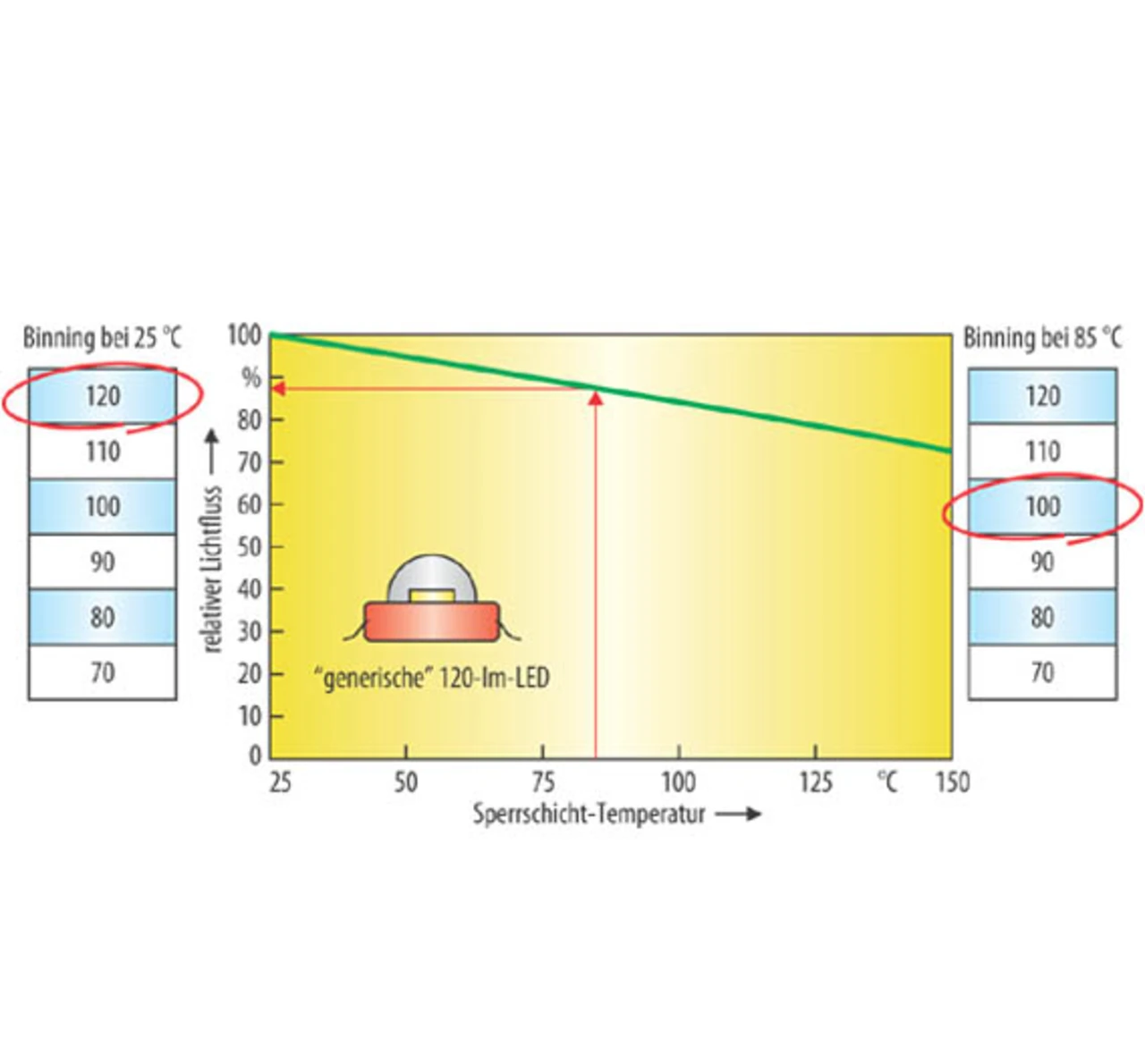

Ein weiterer Diskussionspunkt der LED-Anwender ist die bisher übliche Referenz-Temperatur von 25 °C. Bei dieser Temperatur wurden die LEDs getestet und entsprechend „gebinnt“. Da dieser Prüfvorgang am Ende der LED-Fertigung nur wenige Millisekunden dauert, tritt praktisch keine Eigenerwärmung auf und die Sperrschicht-Temperatur ist quasi gleich der Raumtemperatur. Hingegen ist in den meisten Anwendungen die LED für etwas größere Zeitintervalle eingeschaltet oder gar im Dauerbetrieb. Folglich ist die Chip-Temperatur um einiges höher als die 25-°C-Referenz. Die Lichtstromwerte müssen entsprechend anhand von Datenblattkurven umgerechnet werden, um den wirklichen Lichtstrom zu bestimmen. Das führt jedoch stets für Unmut, da es immer wieder für Erklärungsbedarf sorgt.

Mit dem Hot Binning wird der Wunsch der meisten Anwender beherzigt, die Lichtströme und Farborte statt bei 25 °C nun bei 85 °C zu spezifizieren. Die erste entsprechende Serien-LED mit Hot Binning war die CREE MT-G, die im Frühjahr 2011 vorgestellt wurde.

Bild 2 zeigt den Unterschied eines Lichtstrom-Bins bei 25 °C und bei 85 °C. Mittlerweile sind weitere LEDs mit Hot Binning verfügbar (z.B. Cree CXA2011), und man kann davon ausgehen, dass hier ein künftiger Standard geprägt wurde.

Das Hot Binning führt auch zu einer präziseren Messung des im Betrieb resultierenden Farbortes, da die Temperatur bei der Messung in den meisten Fällen näher an der tatsächlichen Betriebstemperatur liegt. Bei der Änderung der LED-Chip-Temperatur treten leichte Unterschiede im Farb-ort auf, und zwar abhängig von den Chip- und Phosphor-Eigen-schaften. Je näher die Messtemperatur an der Betriebstemperatur liegt, desto genauer ist die Beziehung zwischen dem gemessenen Farb-ort und dem tatsächlichen Farbort im laufenden Betrieb.

Für den Fall, dass es sich um eine LED mit der SDCM-Farbselektion 2 handelt, können die resultierenden Farbortverschiebungen einen erheblichen Anteil an dem durch das Binning spezifizierten Farbraum betragen, obwohl die oben genannten LEDs die geringsten Farbortverschiebungen der gesamten Industrie aufweisen.

Das Product: Characterization Tool PCT

Da jede LED-Anwendung ihre eigenen Parameter hinsichtlich der Bestromung und der Temperaturen im Umfeld (Umgebungstemperatur Ta entspricht der Lötpunkt-Temperatur Tsp) und der daraus resultierenden Temperatur im Inneren des LED-Chips (Sperrschicht-Temperatur Tj) hat, gilt es anhand dieser Parameter den Lichtstrom der LED zu berechnen. Hierzu gibt es in den LED-Datenblättern die notwendigen Kurven: Lichtstromausbeute in Bezug zu elektrischer Stromstärke, Lichtstromrückgang über die Temperatur etc.

Für einen konkreten Anwendungsfall lässt sich das auch recht einfach manuell herleiten. Aber gerade bei der Vorauswahl der LED, der möglichen Lichtstrom-Binnings und der entsprechenden Bestromung wird ja erstmal mit den Werten experimentiert, um einen optimalen Betriebsarbeitspunkt auszuloten. Mancher ist da schnell geneigt, sich ein eigenes kleines Berechnungs-Tool zu erstellen, um Variablen mit den einzelnen Parametern zu kalkulieren. Das ist aber nicht notwendig, da es hier für die XLamp-LEDs von Cree bereits das Product Characterization Tool „PCT“ gibt.

Als Online Tool bietet das PCT unter http://pct.cree.com/register.asp nach einmaliger Anmeldung den kostenfreien Zugang zu den aktuellen Daten, auch zu den neusten LED-Produkten von Cree. Als Parameter können u.a. die Wirkungsgrade der Ansteuerung und die geplanten Sekundäroptiken eingegeben werden. Zudem lassen sich für die Anwendung mit einer einzelnen LED z.B. LED-Lichtstrom (lm), LED-Lichtausbeute (lm/W) und LED-Leistung (W) eingeben oder, oft noch viel interessanter, für ein System aus vielen LEDs eine spezielle Lichtstromvorgabe (z.B. Anzahl der LEDs, System-Lichtstrom (lm), System-Lichtausbeute (lm/W)).

In beiden Fällen ist die Temperatur-Referenz ein wesentlicher Parameter. Gibt man etwa eine Lötpunkt-Temperatur vor, so lässt sich anhand der gegebenen Betriebsparameter die Sperrschicht-Temperatur Tj (im p-n-Übergang im Inneren des LED-Chips) angeben. Anhand von Tj lässt sich entsprechend auf den Wirkungsgrad und auch auf die Lebensdauer zurückschließen.

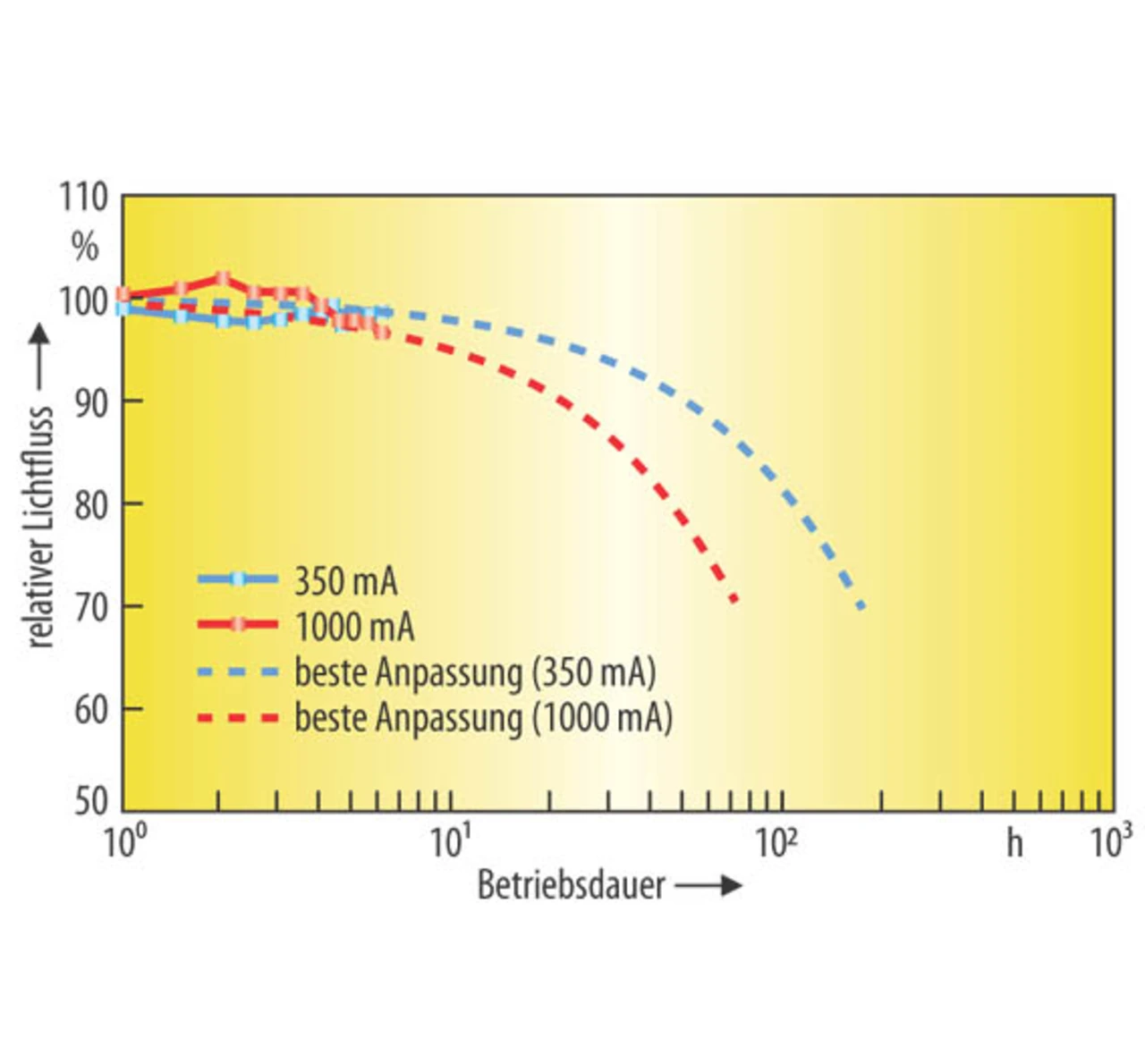

Folglich erlaubt das Tool auf einfache Weise eine geeignete LED-Version mitsamt dem entsprechenden optimalen Arbeitspunkt zu bestimmen, ohne Dutzende von Diagrammen im Datenblatt parallel auslesen zu müssen. Der optimale Arbeitspunkt bedeutet auch, dass die LED-Möglichkeiten ausgeschöpft werden. So kann etwa eine LED des Typs XP-G von Cree selbst bei höheren Strömen immer noch eine hohe Lebensdauer erreichen, die die Applikation teilweise gar nicht benötigt. Bild 3 zeigt dazu typische Diagramme.

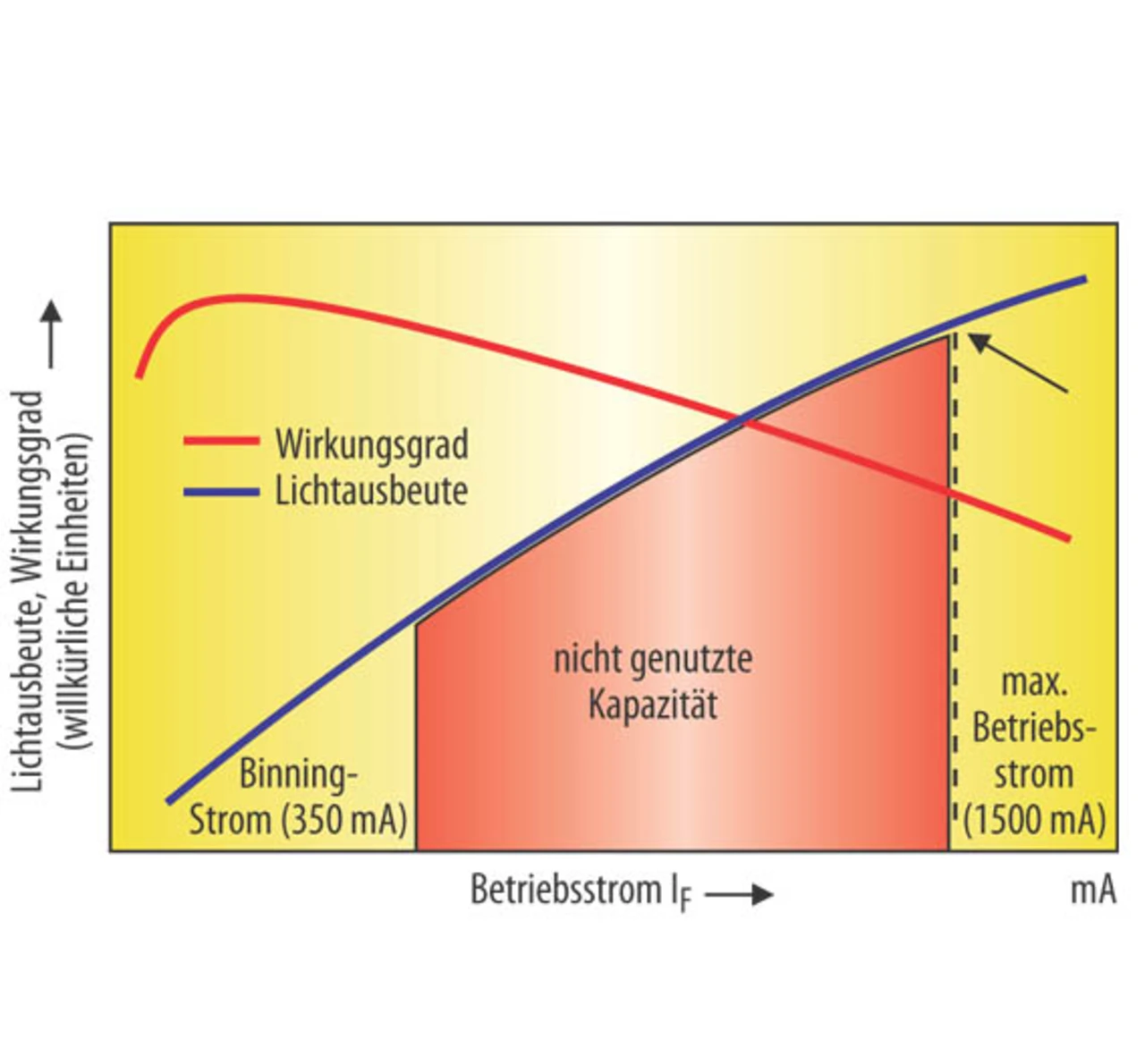

Bild 4 zeigt die LED-„Kapazität“ als Parameter für den optimalen Arbeitspunkt. Die LED-Kapazität bedeutet in diesem Zusammenhang das Verhältnis des Bereichs des möglichen Betriebsstroms zum Wirkungsgrad der LED. Das bedeutet natürlich stets eine Art Kompromisslösung, da sich eine Beleuchtungsaufgabe mit vielen LEDs und einem entsprechend höheren Wirkungsgrad und umgekehrt mit möglichst wenigen LEDs und entsprechend geringerem Wirkungsgrad lösen lässt.

- Einfachere Anwendung von LEDs durch Fine Binning

- Hot Binning und das Product Characterization Tool PCT

- Betrachtungen der Lebensdauer