Halbleiterlaser

Lebensdauer von Laserdioden

Halbleiterlaser beziehungsweise Laserdioden sind nur in seltenen Fällen Konkurrenz zu starken Lasern, vielmehr ermöglichten Hochleistungslaserdioden und Singlemode-Laserdioden viele Anwendungen in Industrie und Telekommunikation erst einmal. Solche Bauteile sind im Allgemeinen sehr zuverlässig und leben relativ lange. Um die Lebensdauerdaten in Datenblättern und Spezifikationen bewerten zu können, ist etwas grundlegendes Know-how zu den Fehlermechanismen sowie der Art und Weise der Testmessung nötig.

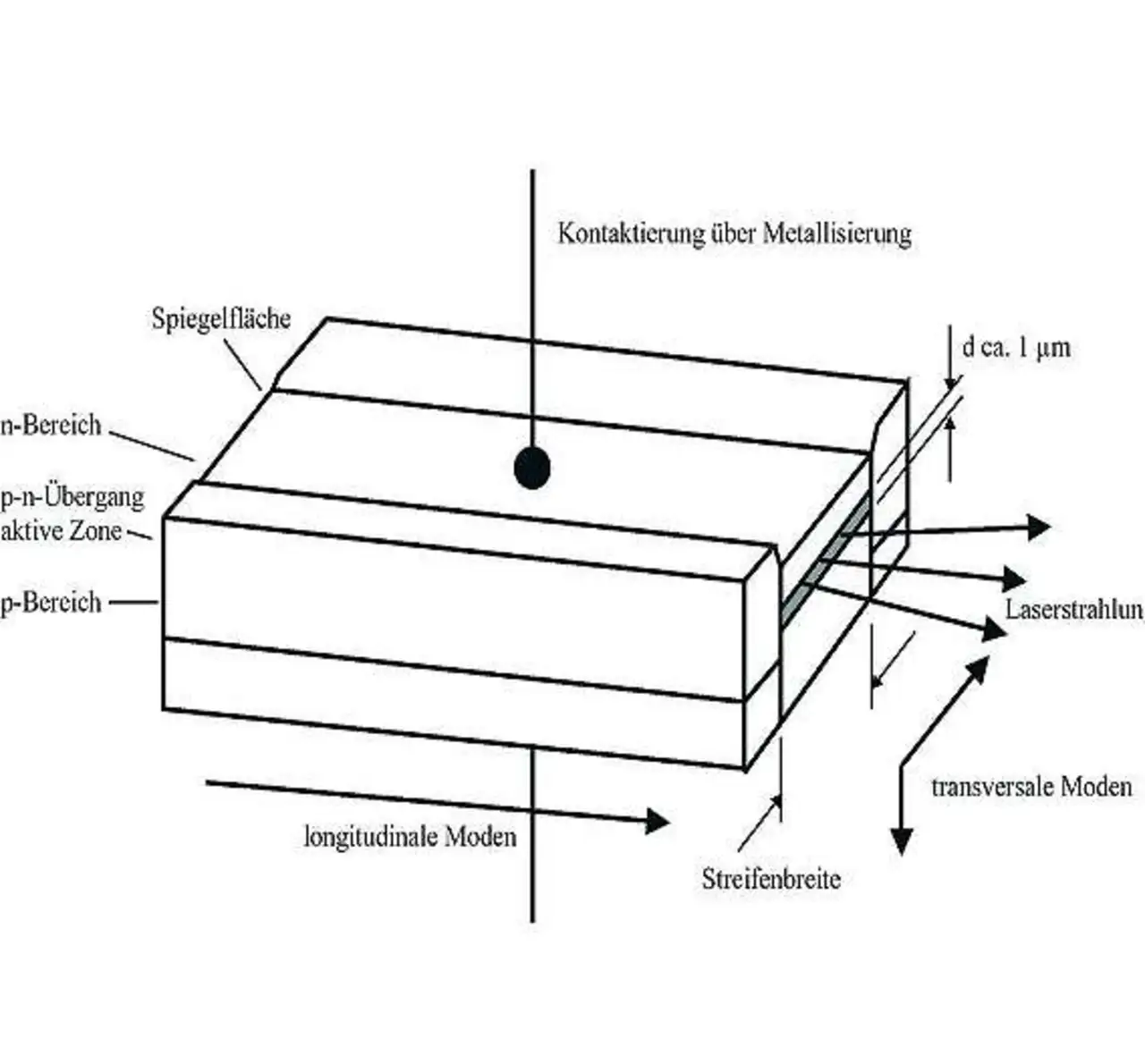

Laserdioden sind wegen ihrer kleinen Bauform, der mechanischen Stabilität, der einfachen Handhabung - das heißt schnelle Verfügbarkeit der Laserleistung und geringer Wartungsaufwand - und des geringen Stromverbrauchs besonders interessant. Ihr Wirkungsgrad liegt zwischen 40% und 50% (Infrarot). Im Vergleich zu herkömmlichen Lasern entsteht dieser große Wirkungsgrad durch eine größere Verstärkung aufgrund der höheren Atomdichte innerhalb des Resonators. Transversale und longitudinale Modenstruktur bedingen sich durch den Aufbau des Halbleiters.

Die Abmessungen der lichtemittierenden Fläche (Ausdehnung des pn-Übergangs) geben die transversale Modenstruktur vor (Bild 1). Typischerweise beträgt die Abmessung in Richtung des pn-Übergangs d = 1 µm. Die Breite des Übergangs (Streifenbreite) variiert von circa 3 µm bis zu 500 µm. Laserdioden mit 3 µm Streifenbreite sind mit um 200 mW im nahen Infrarot und bis etwa 35 mW im sichtbaren Spektralbereich erhältlich. Sie weisen transversale Singlemodigkeit auf, auch wenn der Strahl durch unterschiedliche Divergenzen senkrecht und parallel zum pn-Übergang elliptisch ist.

In diesem Punkt sind herkömmliche Laser den Laserdioden ohne zusätzliche Optik zur Strahlformung überlegen. Bei »großen« Lasern bestimmt die Güte des Resonators die longitudinale Mode, also die spektrale Breite. Resonatoren mit einer Länge von etwa 1 m (typischer Wert für Argon-Ionen-Laser) erreichen eine spektrale Breite von um 5 GHz. Laserdioden hingegen haben nur eine Resonatorlänge von etwa 250 µm. Daher entstünde aufgrund der Güte des Resonators ein sehr breites Spektrum. Dieses lässt sich mit einem extrem schmalen Verstärkungsprofil unterdrücken, sodass nahezu longitudinal singlemodiges Licht entsteht.

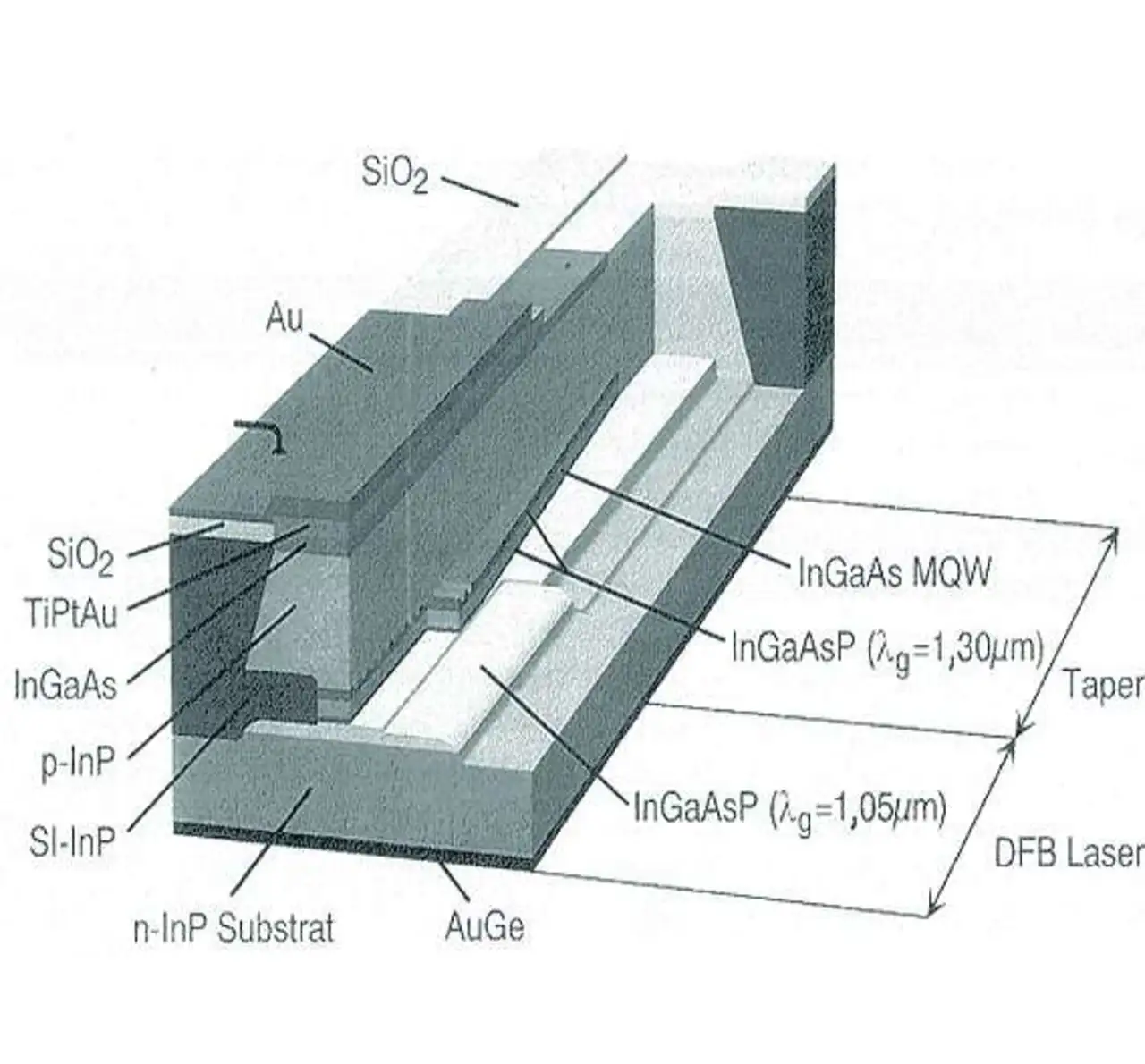

Ein Bragg-Gitter in der aktiven Zone schränkt die spektrale Breite noch weiter ein; so etwas wird bei DFB-Lasern (Distributed Feedback) verwendet, die in der Telekommunikation eingesetzt werden. Bei fasergekoppelten Pumplasern kommt anstelle des Gitters in der aktiven Zone eine Faser mit integriertem Bragg-Gitter zum Einsatz. Solche Laserdioden sind mit bis zu 165 mW Leistung für EDFAs (Erbium-dotierte faseroptische Verstärker) geeignet.

Breitstreifen-Emitter (Streifenbreite 100 µm bis 500 µm) hingegen erzeugen transversal und longitudinal multimodales Licht. Sie erreichen im nahen Infrarot bis zu 6 W. Bei dieser großen Leistung entsteht trotz hohem Wirkungsgrad viel thermische Verlustleistung, die den pn-Übergang aufheizt. Diese Temperatur ist eine entscheidende Größe für die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit der Laserdiode. Die Erhöhung der Temperatur um den Faktor 2 kann beispielsweise die Degradationsrate um den Faktor 6 erhöhen. Daher müssen Laserdioden effektiv gekühlt werden. Um den Betrieb bei einer konstanten Wellenlänge zu gewährleisten, ist die Temperatur außerdem sehr stabil zu halten.

Optiken und Gitter

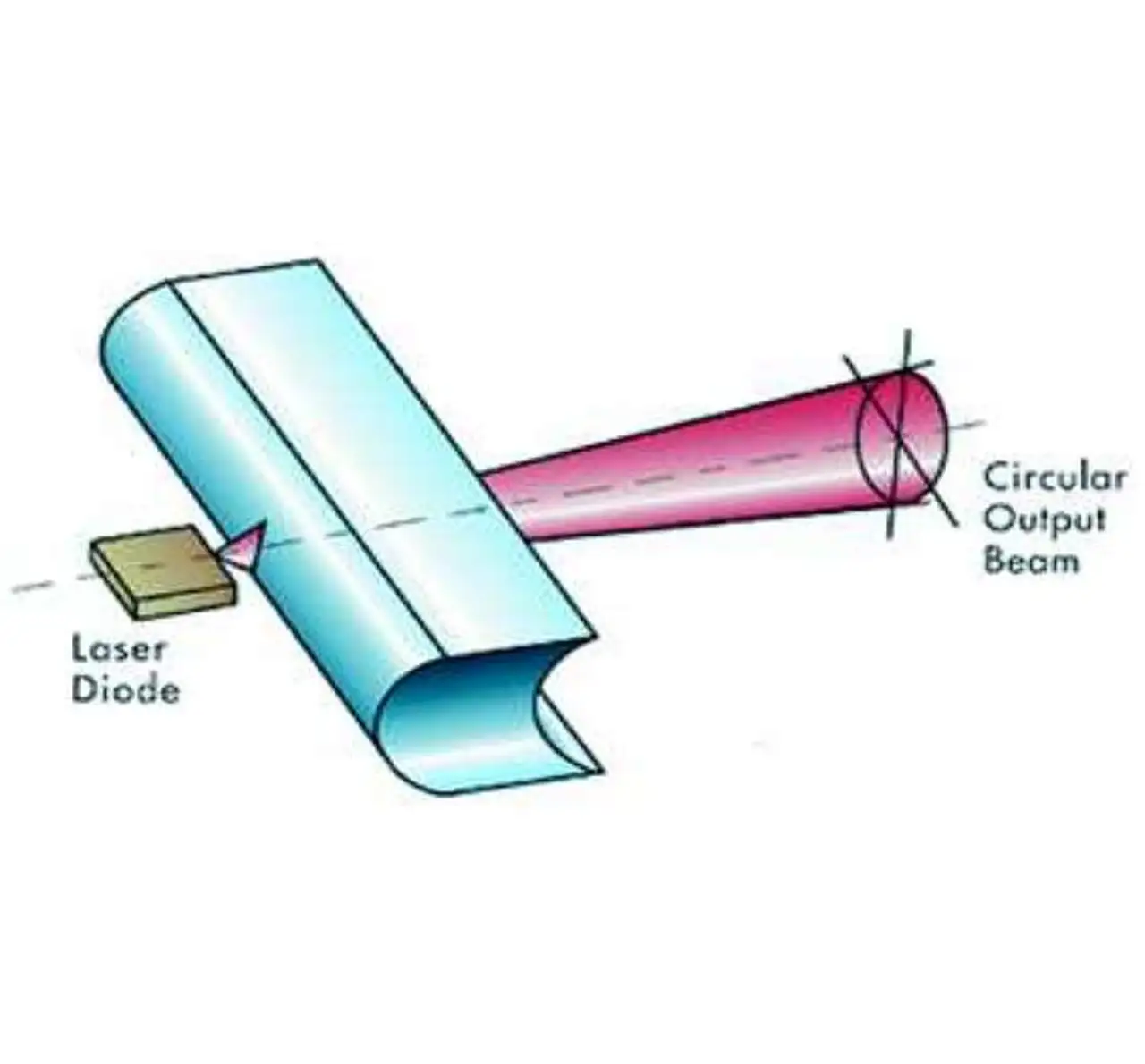

Da Laserdioden ein elliptisches Strahlprofil und einen nicht zu vernachlässigenden Astigmatismus aufweisen, ist es für einige Anwendungen notwendig, durch zusätzliche Optiken einen zirkularen Gaußschen Strahl zu erzeugen. Dies wurde in der Vergangenheit mit einem anamorphen Prismenpaar erreicht. Eine wesentlich platzsparendere Lösung ist es, eine asphärische Mikro-Zylinderlinse direkt in das Gehäuse vor den Laserchip zu setzen (Bild 2).

Die Zylinderlinse passt die Divergenzen an und korrigiert den Astigmatismus. Das Ergebnis ist ein nahezu zirkularer Laserstrahl mit einem Divergenzwinkel von 6,3°. Mit einer weiteren asphärischen Kollimatorlinse lassen sich Strahlqualitäten vergleichbar mit denen eines HeNe-Lasers erreichen. Eine bessere Lichtausbeute erlaubt es häufig, eine Laserdiode mit geringerer Leistung zu verwenden. Solche strahlkorrigierten Laserdioden eigenen sich für Barcode-Scanner, Lesegeräte für Datenspeicher und allerlei optische Messverfahren.

Ein perfekt zirkularer Strahl erleichtert das Einkoppeln in eine Singlemode- oder auch polarisationserhaltende Faser und minimiert die Koppelverluste. Die geringen Koppelverluste führen zu einer langen Lebensdauer des Gesamtsystems, da die Temperatur des Laserchips aufgrund der geringen Zahl von Lichtreflexionen innerhalb des Gehäuses niedrig bleibt.

Fasergekoppelte Laserdioden auf der Basis strahlkorrigierter Laser liefern hohe Leistung und Leuchtdichte, doppelt so groß wie bei herkömmlichen Systemen.

Einen ganz anderen Schwerpunkt setzen DFB-Laser. Das Bragg-Gitter innerhalb ihrer aktiven Zone erlaubt eine spektrale Breite von wenigen Megahertz. Beim DFB-Laser in Bild 3 dient eine zusätzliche, getaperte Struktur der einfacheren Faserkopplung.

Durch Kontrolle der optischen Leistung über eine Monitordiode und Stabilisierung der Temperatur lässt sich das Bauteil hinsichtlich der optischen Leistung und der emittierenden Wellenlänge sehr stabil betreiben. Telekomqualifizierte Butterfly-Gehäuse und Faserkopplung machen diese Laser zur passenden Lichtquelle für High-Speed- oder DWDM-Netzwerke.

Starke Strahler

Breitstreifen-Emitter aus GaAlAs beziehungsweise InGaAs erreichen optische Leistungen um 6 W bei Wellenlängen um 810 nm beziehungsweise um 980 nm. Größtmögliche Leuchtdichte erreichen GaAlAs-Laserdioden mit einer Streifenbreite von 100 µm respektive 200 µm. Bei Wellenlängen von 798 nm bis 812 nm emittieren sie 2 W (3 W) optische Leistung. Im Vergleich zu Laserdioden mit 3 µm Streifenbreite sind bei den Breitstreifen-Emittern nur 20 mW/µm anstelle von 60 mW/µm möglich, da ansonsten die Abwärme nicht effektiv genug abgeführt werden könnte.

Prinzipiell lässt sich immer mehr Leistung herausholen, doch darunter leidet die Lebensdauer. Durch Aneinanderreihen von Breitstreifen-Emittern entstehen monolithische Arrays bis zu 1 cm emittierender Breite. Diese sogenannten Barren erreichen optische Leistungen von bis zu 60 W bei Wellenlängen um 810 nm. Geschickte Faserkopplung ermöglicht es, bei 20 W Laserleistung 16 W optische Leistung aus der Faser zu führen.

Die Zwischenräume zwischen den Emittern müssen die enorme thermische Verlustenergie abführen, damit die Temperatur am pn-Übergang nicht zu stark ansteigt. Weiterhin versucht man, die Effektivität weiter zu erhöhen, um so die Verlustleistung zu senken. Breitstreifen-Emitter und Barren kommen wegen der großen Leuchtdichte zum direkten optischen Pumpen von Festkörperlasern oder zur Materialbearbeitung wie Markieren oder Schweißen zum Einsatz. Für thermische Druckverfahren wurden spezielle fasergekoppelte Breitstreifen-Emitter entwickelt.

Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Bei der Analyse der Lebensdauer sind prinzipiell zwei Fehlerquellen zu unterscheiden. Dies sind zum einen die allmähliche Degradation und zum anderen der abrupte und endgültige Defekt der Laserdiode. Die Degradation macht sich durch das Ansteigen des Stroms bemerkbar, der für eine bestimmte vorgegebene optische Leistung notwendig ist. Da die Degradationsrate konstant mit der Zeit ist, lässt sich mit einer linearen Regression das »Lebensende« bestimmen.

Beim abrupten Defekt funktioniert die Laserdiode ohne irgendwelche erkennbaren Fehler, bis sie plötzlich ohne Vorankündigung aufhört zu leuchten. Grundsätzlich ist die Fehlerrate als Funktion der Zeit bei den meisten Bauteilen sehr ähnlich: Zuerst werden viele Ausfälle auftreten, die der Hersteller aber durch einen geeigneten Inspektionsprozess aussortieren kann. Danach ist die Fehlerrate über eine bestimmte Zeit relativ konstant, um dann wieder anzusteigen. Mit dem Ansteigen der Fehlerrate ist das Bauteil abgenutzt beziehungsweise das Lebensende erreicht.

Um dem Kunden zuverlässige Daten an die Hand zu geben, müssten sehr lange sehr viele Laserdioden getestet werden. Dies wäre viel zu teuer und würde zu lange dauern. Daher werden beschleunigte Lebensdauertests durchgeführt, bei denen die Laser bei größerer Leistung und höherer Temperatur arbeiten. Die Lebensdauer für die tatsächlich spezifizierte Temperatur T1 und Leistung P1 lässt sich dann mittels der Gleichungen (1) und (2) berechnen.

Dabei ist kB die Boltzmann-Konstante und Ea beziehungsweise n sind experimentell zu bestimmende Faktoren. Die Aktivierungsenergie Ea liegt typischerweise zwischen 0,3 eV und 0,7 eV, für den Exponenten n erhält man Werte zwischen 1 und 3. Anhand dieser Gleichung wird nochmals deutlich, dass durch Erhöhung der Leistung sowohl die Degradation als auch die Wahrscheinlichkeit für einen abrupten Ausfall zunimmt. Außerdem steigt durch eine größere Verlustleistung die Temperatur am pn-Übergang, was die Lebensdauer zusätzlich verringert.

- Lebensdauer von Laserdioden

- Beispiele aus der Praxis