Große Bilder aus kleinem Gerät

Laserprojektor in der Westentasche

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Betrieb auf Eigenresonanz

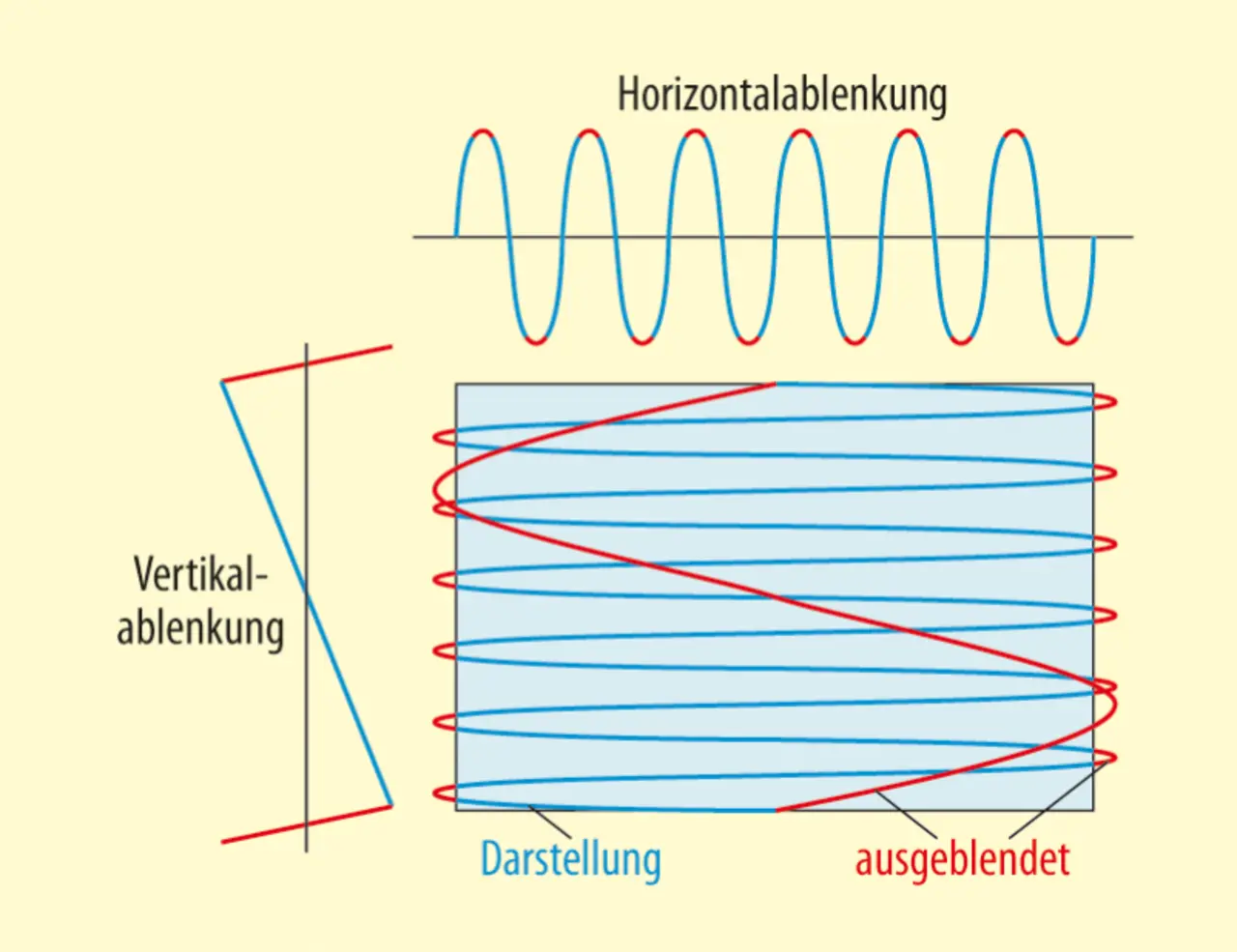

Für zeilenweises Überstreichen der Bildfläche wie bei der Bildröhre müssten die Spiegel eine sägezahnförmige Bewegung (Raster-Scan) ausführen. Dies ist bei der Horizontalablenkung mit einer Zeilenfrequenz im zweistelligen kHz-Bereich technisch nicht machbar. Deshalb geht man hier einen anderen Weg: Die Bewegung verläuft sinusförmig hin und her, genau auf der mechanischen Eigenresonanzfrequenz; dies ist deutlich einfacher und mit weit geringerer Betriebsleistung zu realisieren. In Vertikalrichtung ist wegen der sehr viel niedrigeren Frequenz (50 oder 60 Hz) eine Sägezahn-Ablenkung dagegen leicht machbar. Es kommt dann nur darauf an, die nicht nutzbare Rücklaufzeit so kurz wie möglich zu halten. Der Strahl hat dann einen Verlauf wie in Bild 1. In dieser Weise arbeitet der »PicoP« von Microvision. Die mechanische Ablenkung der Spiegel erfolgt hier elektromagnetisch. Die Spule sitzt auf dem Chip, der Permanentmagnet extern.

So weit ist das Prinzip gut umsetzbar. Ungünstig ist die relativ hohe Leistungsaufnahme für die Spiegelbewegung. Außerdem ist ein gewisses Flimmern des Bildes nicht zu vermeiden. So suchen viele andere Arbeitsgruppen nach weiteren Verbesserungen. Dabei kam die Idee auf, die vertikale Spiegelbewegung ebenfalls sinusförmig zu machen und auf der Eigenresonanz laufen zu lassen. Hier sind weit geringere Kräfte nötig; damit lässt sich die Ablenkung elektrostatisch mit niedrigerer Leistung realisieren.

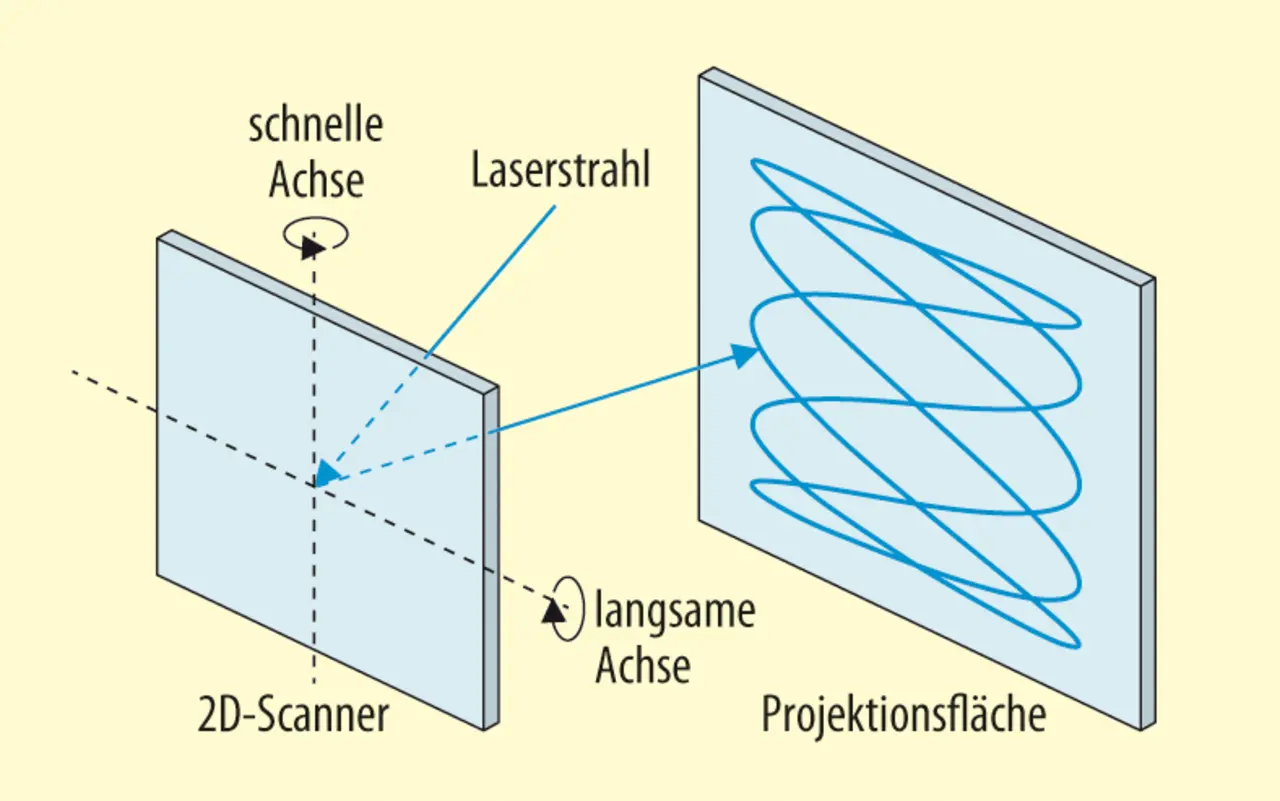

Der Lichtpunkt auf dem Bildschirm durchläuft dann eine sogenannte Lissajous-Kurve (Bild 2). Die drei Laserdioden müssen jetzt auf völlig andere Weise angesteuert werden, was einigen Rechenaufwand erfordert. Man muss zunächst den gesamten Bildinhalt puffern und dann für jeden Bildpunkt wahlfrei auf den Speicher zugreifen. Dazu muss der Elektronik zu jedem Zeitpunkt die genaue Spiegelstellung mitgeteilt werden. Hierfür sind auf dem Chip geeignete Sensoren integriert, die die aktuelle Auslenkung registrieren. Weil der Strahl im mittleren Bereich schneller über die Bildfläche läuft als am Rand, ist zunächst auch die Bildhelligkeit ungleichmäßig; auch dies muss die Software korrigieren. Mittlerweile werden diese Dinge gut beherrscht. Insgesamt lässt sich so die Betriebsleistung noch weiter senken.

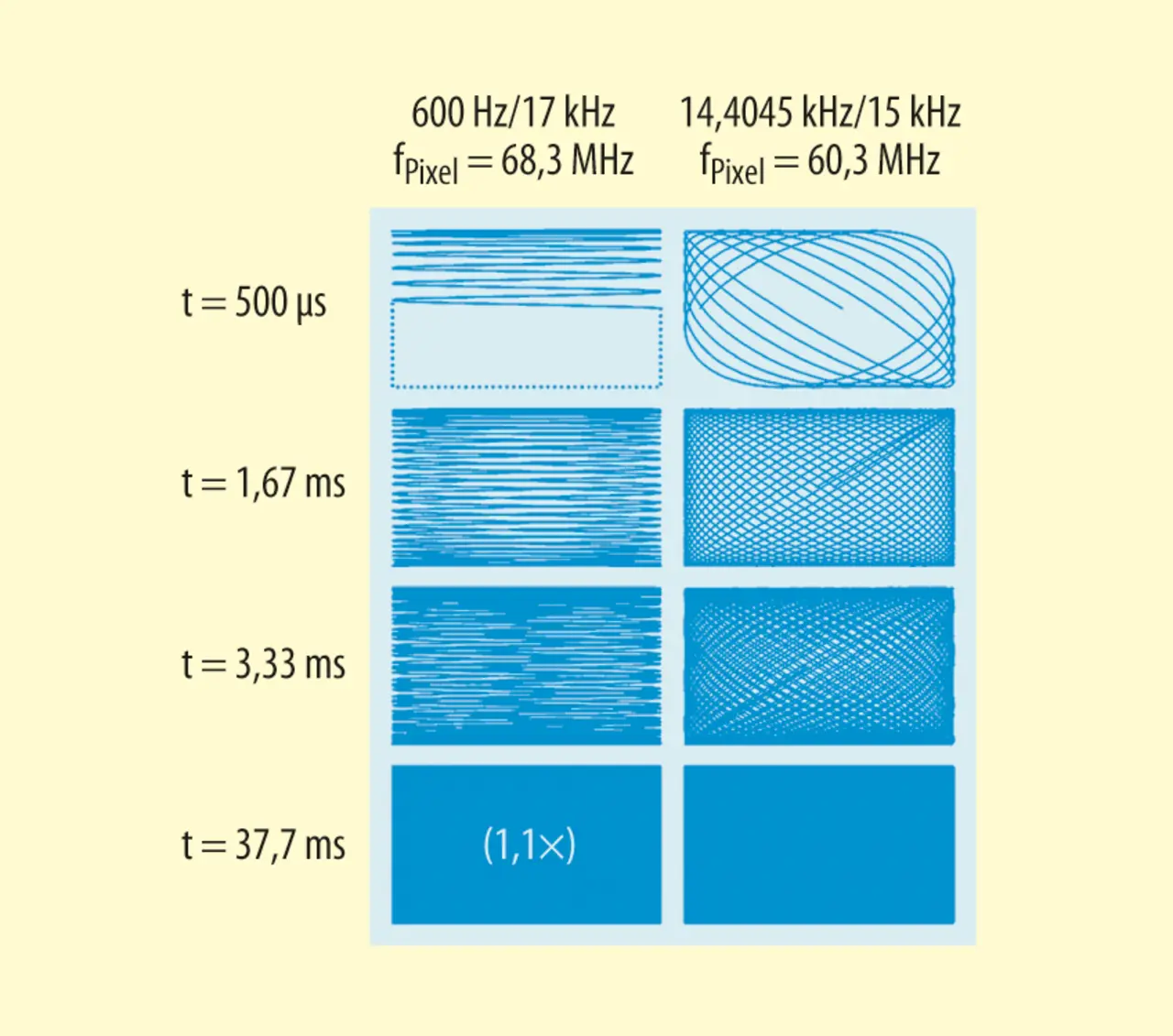

Weitere Vorteile liegen im verminderten Flimmern und im schnelleren Bildaufbau, weil bei der Vertikalablenkung die sonst üblichen 50 oder 60 Hz nicht mehr zwingend sind. Man kann hier höher gehen, etwa auf mehrere 100 Hz. Wichtig ist lediglich, dass beide Ablenkfrequenzen nicht in einem rationalen Verhältnis zueinander stehen. Damit würde sich eine geschlossene Kurve ergeben, bei der störende Streifenmuster erscheinen können. Besser ist ein irrationales Verhältnis, bei dem der Durchlauf jedes Mal etwas anders ist, sodass auf die Dauer die gesamte Fläche gleichmäßig überdeckt wird. Außerdem geht bei einer höheren Vertikalfrequenz der Bildaufbau schneller: Erfordert er bei 60 Hz noch 16,7 ms, genügen bei 600 Hz 1,67 ms (Bild 3).

Eine noch weiter gehende Alternative ist eine Bewegung mit hohen Frequenzen in beiden Richtungen, mit einer relativ geringen Differenz von beispielsweise 500 Hz bis 1 kHz. Der Strahl läuft dann etwa diagonal über die Bildfläche und Flimmern bei horizontalen Linien tritt nicht mehr auf. Bei höheren Frequenzen kann auch der Spiegel härter, also an einer steiferen Verbindung aufgehängt werden. Das ist ein weiterer Vorteil, da er so weit weniger empfindlich auf äußere Vibrationen oder Stöße reagiert. Die treten gerade im Automobil häufig auf, in die einige Hersteller aktuell verstärkt projektive Systeme in Form von Head-up Displays integrieren.

- Laserprojektor in der Westentasche

- Betrieb auf Eigenresonanz

- Mehrere Entwicklungen parallel für Scanner-Systeme