Integration von projiziert kapazitiven Touchscreens

Einfach anschließen geht nicht

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die PCT-Integration

Die Integration eines PCT ist keine triviale Aufgabe, denn resistive Touchscreens lassen sich nicht einfach durch kapazitive Touchmodelle austauschen. Die Kondensatoren des projiziert kapazitiven Touchscreen reagieren auf sämtliche in der Nähe befindlichen Elemente, die eine Änderung des Feldes bewirken können. Hierzu gehören auch Metallteile wie die Gehäusefrontschalen, das rückseitig angebrachte Displaygehäuse, seitliche Gehäusewände, Schraubbolzen, Massebänder und -kabel. Außerdem beeinflussen sich ändernde elektrische Felder den PCT-Bildschirm, solange sie keinen Mindestabstand aufweisen. Die Verursacher können Display-Inverter und -kabel, Datenkabel zum Display (LVDS-Leitungen), RFID-Leser, Grafikkarten oder Embedded-Rechnerbaugruppen sein. Eine Umgebung mit starker elektromagnetischer Störeinstrahlung hat zudem Auswirkungen auf die Funktion der Touch-Oberfläche und des Controllers, da der Touch-Sensor für die Störung wie ein Antennen-Array wirkt. Die im Controller integrierten Filter bestimmen, wie gut ein Touch-System mit der Störung umgehen kann.

Auch bei der Bedienung des PCT-Schirms gibt es Einschränkungen. Schwierigkeiten bereiten wechselnde Handschuhdicken. Ein Beispiel dafür ist ein in Skigebieten eingesetztes Bedienfeld, wo die ganze Bandbreite vom sehr dicken Winterhandschuh über einen dünneren Wollhandschuh bis hin zu bloßen Fingern auftreten kann. Das Problem ist weniger die Materialdurchdringung als die Erkennung der Position, ab der ein Anwender zuverlässig den Kontakt mit der Bedienfront fühlt. Diese variiert bei den unterschiedlichen Handschuhdicken und lässt sich nicht automatisch bestimmen. Deshalb können Fehlbedienungen auftreten, wenn der Finger noch über der Front schwebt oder es erfolgt gar keine Bedienung trotz Berührung. Flüssigkeiten oder Gels auf der Bedienfront sind ebenfalls ein Grund für Bedienungsfehler. Gerade salzhaltige Flüssigkeiten wie zum Beispiel Blut führen beim PCT zu Bedienschwierigkeiten.

Die mechanische Integration

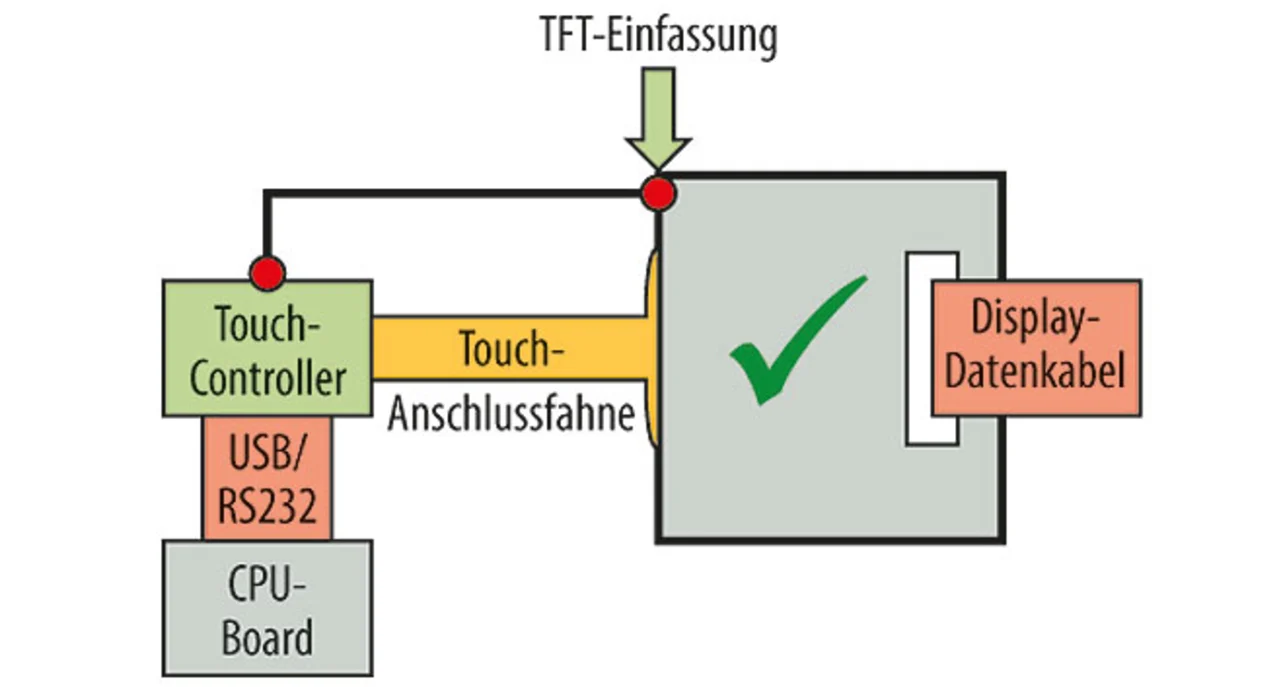

Alle oben genannten Punkte müssen bei der mechanischen Konstruktion zur Aufnahme eines PCT-Sensors und Controllers berücksichtigt werden. Dabei gilt es, die erforderlichen Mindestabstände des Touch-Sensors zu den leitfähigen Flächen wie Metallgehäuse, rückseitiges Display, Platinen und Datenleitungen einzuhalten. Die Anschlussfahne des projiziert kapazitiven Touchscreen ist ebenfalls in einem gewissen Mindestabstand zu leitfähigen Elementen zu führen. Keinesfalls darf die Leitung des PCT-Bildschirms in der Nähe einer LVDS- oder Inverter-Leitung verlaufen (Bild 3). Die Anschlussfahne ist oft nur über die Breite der Kontaktierung an der Sensorfläche angebunden und somit mechanisch sehr empfindlich. Sie darf keine harten Faltungen oder Knicke aufweisen, Zug- oder Scherkräfte müssen unbedingt vermieden werden.

PCT-Sensoren sind in vielen Fällen mit einem Deckglas verklebt. Die Verklebung hat mechanischen Einflüssen wie Temperaturschwankungen oder Vibrations- und Schockbelastungen zu widerstehen. Die Montage der Touch-Einheit kann ebenfalls durch Verkleben in die Gehäuseschale erfolgen. Bei rückseitiger Verklebung muss die Haftbarkeit sowie die Langzeitbeständigkeit einer eventuellen Glasbedruckung sichergestellt werden. Gleiches gilt für rückseitige Dichtungen.

Häufig wird eine keramische Farbe verwendet, um ein Ablösen der Farbe bei mechanischer Beanspruchung zu verhindern. Für keramische Farben ist jedoch auch eine thermische Härtung des Glases nötig. Eine chemische Härtung lässt sich nicht mit keramischen Farben kombinieren. Bei der Passgenauigkeit des Deckglases in die Gehäuseschale sind nicht nur die Toleranzen, die durch den Fertigungsprozess bedingt sind, sondern auch die thermischen Ausdehnungskoeffizienten zu beachten. Eine Materialausdehnung bei höheren Temperaturen kann im schlimmsten Fall zum Bruch des Glases führen. Oftmals lässt sich schon aufgrund der Fertigungstoleranzen ein Montagespalt nicht verhindern. In diesem Fall ist zu beurteilen, ob durch eine elastische Fugendichtung eine Schmutzfuge vermieden werden kann.

Die elektrische Integration

Auch die elektrische Integration ist maßgeblich für den erfolgreichen Aufbau eines PCT-Systems verantwortlich. Besonders das Massekonzept beeinflusst die Funktion und die Störunempfindlichkeit des Touchscreen. Um eine korrekte Anbindung des Touch-Controllers in die sternförmige Masseanordnung des Systems durchzuführen, empfiehlt es sich, den Controller mittels eines geflochtenen, niederinduktiven Metallkabels mit Endösen mit dem Displaygehäuse zu verbinden. Eine Öse wird mit einer Montageschraube des Controllers fixiert und bindet das Kabel somit zuverlässig an die Controller-eigene Masseleitung. Die andere Öse wird an einen zuverlässigen Massepunkt des Displaygehäuses geschraubt. Es muss sichergestellt werden, dass durch eine äquivalente Verbindung des Displaygehäuses zum Masse-Sternpunkt des Gerätes auch tatsächlich eine gute Masseverbindung vorhanden ist.

Bei unzureichender Masseanbindung kann ein vorher stabil funktionierendes PCT-System während eines Tests in einer EMV-Messkammer unzulässige Fehlerbedienungen ausgeben. Hier wird unter falsch detektierten Touch-Ereignissen im unbedienten Zustand und unter falschen Events im bedienten Zustand unterschieden. Die einfachere Prüfung testet das unbediente System. Dabei dürfen keine Touch-Ereignisse im gesamten Störspektrum verzeichnet werden. Erheblich komplizierter ist die erweiterte Prüfung, bei der während der Störeinstrahlung der Touchscreen bedient wird. Während dieses Tests dürfen keine von der Bedienung abweichenden Ereignisse auftreten. Dies könnte zum Beispiel eine Abweichung in der Bedienkoordinate, nicht erkannte Ereignisse oder die Anzeige von Ereignissen, obwohl keine Bedienung stattfand, sein.

Eine ausreichende Störfestigkeit lässt sich in der Regel durch eine fundierte oder verbesserte Masseanbindung der verschiedenen Komponenten erzielen. Erreicht werden kann dies unter anderem durch eine leitfähige Verklebung von Kupferfolien zwischen Gehäuseschale und Displaygehäuse. In der Praxis ist hierbei eine experimentelle Vorgehensweise oft nicht zu vermeiden. Abschirmende Maßnahmen auf den zuführenden Leitungen wie Ferrite auf dem USB-Kabel und Stromnetzfilter sind gleichermaßen Wege, um die leitungsgebundenen Störungen fernzuhalten.

Wie komme ich zum Ziel?

Einer der ersten Schritte in der Konzeptionsphase eines Touch-Systems ist die Beurteilung und Abwägung der für die Anwendung passenden Touch-Technologie. Oft ist die modernste PCT-Sensorik nicht der richtige Weg zum Erfolg, wenn stattdessen eine resistive Touch-Lösung vollkommen ausreichend und unkomplizierter in der Integration wäre.

Nach der Entscheidung für die Integration eines PCT-Schirms müssen bereits zu Beginn der mechanischen und elektrischen Designarbeit die Anforderungen dieser Technologie in hohem Maße berücksichtigt werden. Nur bei Beachtung aller Vorgaben lässt sich eine sehr zufriedenstellende Bedienbarkeit erzielen. Bei Verletzung der wesentlichen Randbedingungen eines PCT-Systems können scheinbar zufällige Fehlerbilder entstehen, deren nachträgliche Analyse und Fehlerbehebung sehr aufwendig und kostenintensiv ist. Ein korrekt geplantes und implementiertes PCT-System bietet jedoch eine hohe Funktionalität und eine sichere und zuverlässige Bedienbarkeit über die gesamte Lebensdauer des HMI-Produkts.

Der Autor

| Frank Plönißen |

|---|

| hat Elektrotechnik an der TU München studiert. Er verfügt über langjährige Industrie-erfahrung in der Produktentwicklung, im Verkauf und im Marketing. Nach Tätigkeiten bei Honeywell, Data Modul, Power Systems und next system arbeitet er nun seit 2013 als Line Manager Touch Systems für MSC Technologies. |

info@msc-technologies.eu

- Einfach anschließen geht nicht

- Die PCT-Integration