Spektrumanalyse

EMI frühzeitig erkennen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Messung gestrahlter Emissionen

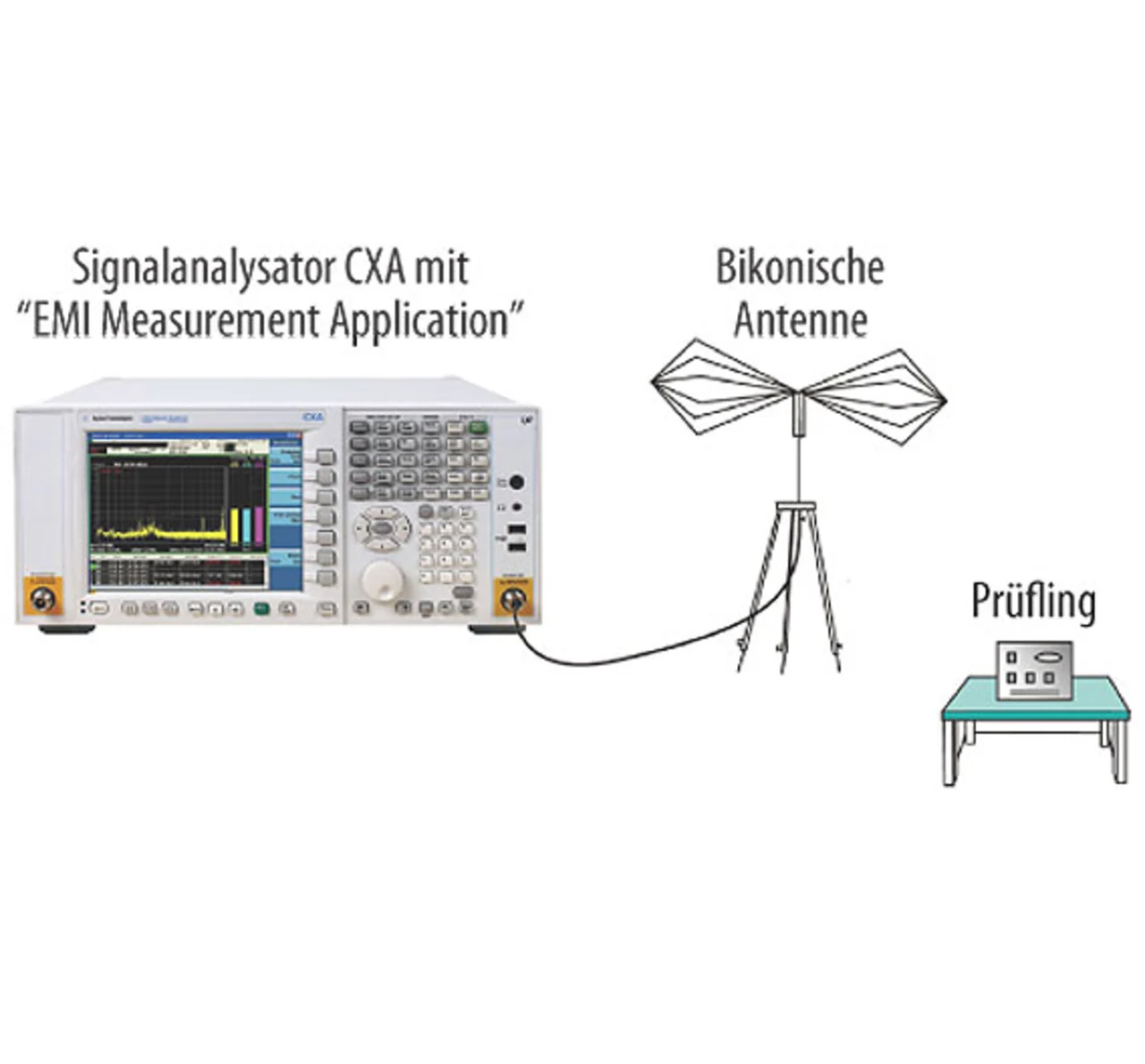

Um Messungen gestrahlter Emissionen vornehmen zu können, benötigt man denselben Spektrumanalysator mit der notwendigen EMI-Software-Applikation und verbindet diesen mit einer bikonischen Antenne, die auf einem Dreibein montiert ist. Die Antenne muss einen Frequenzbereich von 30 MHz bis 1 GHz aufweisen; allerdings kann der Frequenzbereich bis 6 GHz reichen, je nach Norm, die zur Anwendung kommt. Den typischen Messaufbau zeigt Bild 3. Für höhere Frequenzbereiche kommen andere Antennen zur Anwendung.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bei dieser Art Messung muss man darauf achten, dass andere Störer in der Umgebung beseitigt werden. Typischerweise macht man diese Messungen im Freifeld. Allerdings hat man auch hier Störeinflüsse, die es gilt, vor der Messung aufzunehmen und deren Frequenzlage und Feldstärke zu bestimmen. Hierbei bietet die EMI-Software W6141A einen erheblichen Vorteil:

Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Prüflings kann entweder das umgebungsbedingte Störspektrum oder das Gesamtspektrum aufgenommen werden; das „umgebungs- bedingte“ Spektrum lässt sich dann vom Gesamtspektrum subtrahieren. Damit sind suspekte Signale herauszufiltern bzw. werden herausgerechnet, so dass nur noch die vom Prüfling abgestrahlten Signalanteile sichtbar werden.

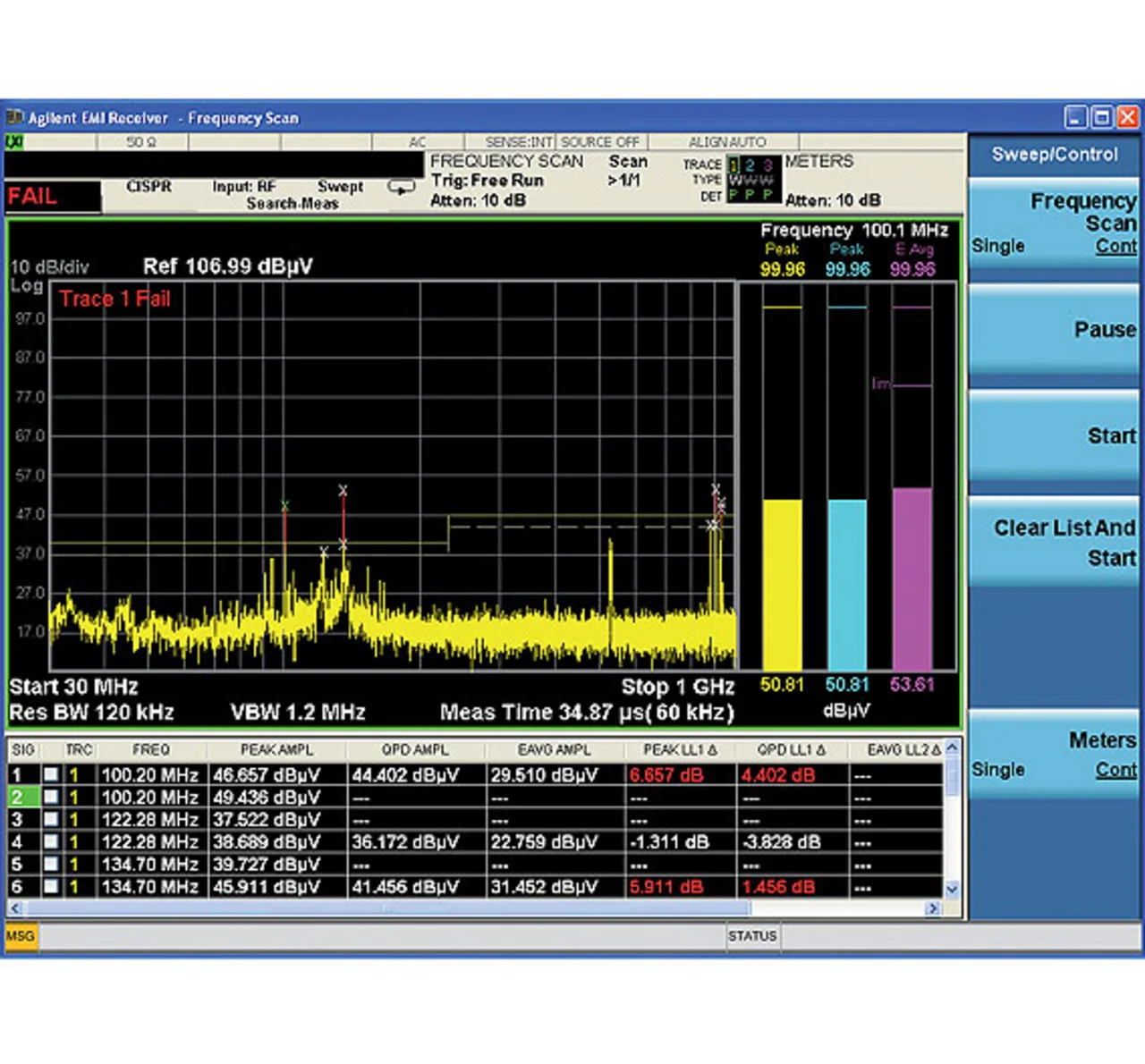

Bild 4 zeigt derartige fremde Störanteile. Die verwendeten Detektoren und die Auflösebandbreite der Applikations-Software sind kompatibel zu den neuesten Vorschriften zum CISPR-16-1-1- und MIL-Standard. Einzelne Spektralanteile, die die Grenzvorgabe der Normen verletzen, werden deutlich hervorgehoben und können in einem Balkendiagramm dargestellt werden. Mit dieser Darstellungsweise kann der Entwicklungsingenieur sehr schnell die Auswirkung erkennen, die eine mögliche Schaltungsänderung oder -schirmung ergibt.

EMI- Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Tritt der Fall auf, dass bei einer Baugruppe die Grenzwerte überschritten werden, so ist der Entwicklungsingenieur daran interessiert, von welchem Bauteil oder von welcher Unterbaugruppe die Störung ausgeht. Um dies herauszufinden, hat Agilent ein (im Laborjargon „Schnüffelprobes“ genanntes) Set entwickelt, das aus insgesamt vier Probes und zugehörigem Kabel besteht, die bis 3 bzw. 2 GHz einsetzbar sind. Streift man mit einer der Probes über die als Störer in Frage kommenden Bauelemente, so kann sehr leicht der „Übeltäter“ ermittelt werden.

Durch entsprechende Abschirmung, Reduktion der Puls-Flanken-Steilheit oder eine Leitungsveränderung, meist eine Verkürzung der Signalleitungen, kann die Abstrahlung reduziert werden. Der Vorteil dieser Schnüffelprobes liegt nun darin, dass auch gleich eine Abschätzung des Gewinns an Signalabstand zu den Grenzlinien gemacht werden kann - eine Erleichterung im Optimierungsprozess.

Dieses Vorgehen ersetzt natürlich nicht die nach dem Optimierungsvorgang für die gesamte Schaltung oder das gesamte Gerät nochmals durchzuführende Freifeldmessung. Dieses Vorgehen gibt aber Aufschluss über die vom Gerät ausgehenden Störanteile. Auch „undichte“ Stellen an den Gehäusen, meist bei den Anzeigeelementen, aber auch an den Blechverbindungen zwischen Frontplatte und deren Seitenteilen, lassen sich mit einer derartigen Schnüffelprobe feststellen.

Auch am Mechanik-Design oder bei den Spritzgussformen lassen sich so in einem frühen Stadium Fehlerquellen erkennen und ausmerzen. Bild 5 zeigt eine praktische Messung an einer Leiterplatte.

Literatur

[1] Making Conducted and Radiated Emission Measurements. Agilent Application Note 5990-6152EN.

[2] EMI Measurement Application für CXA-Spektrumanalysator W6141A unter www.datatec.de/Agilent-W6141A-Software.htm

[3] Datenblätter zur Serie der CXA-Spektrumanalysatoren: N9000A CXA unter www.datatec.de.

| Dipl.-Ing. Klaus Höing |

|---|

| trat nach dem Studium der Elektrotechnik in Stuttgart 1980 bei Hewlett Packard (später Agilent), Böblingen, in den Entwicklungsbereich für Messtechnik ein. 1998 wechselte er in den Bereich Computertechnik bei Hewlett Packard als PR-Manager für die deutsche Niederlassung. Seit dem Frühjahr 2012 ist er bei der Firma dataTec in Reutlingen mit PR-Aufgaben betraut. |

- EMI frühzeitig erkennen

- Messung gestrahlter Emissionen