Neuer Sensor für pH-Messung

Fraunhofer-Sensor revolutioniert die chemische Analytik

Das Fraunhofer IPMS hat einen bedeutenden Fortschritt in der präzisen pH-Messung erzielt. Das kann die chemische Analytik in vollkommen neue Anwendungsgebiete expandieren lassen, etwa in der Umwelttechnik.

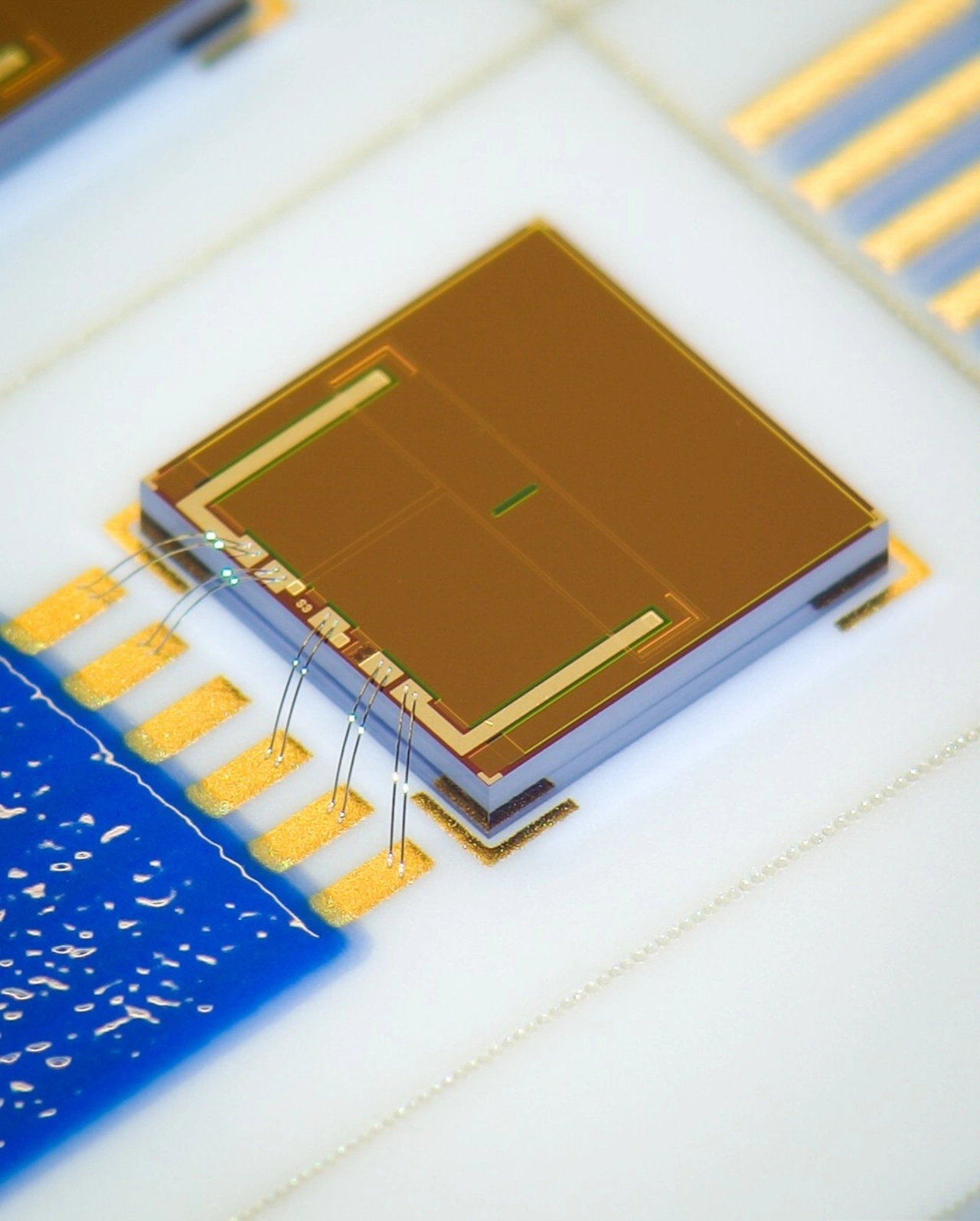

Das Herz des neuen, kompakten Sensors ist eine spezielle Sensorschicht, die ein Team um Dr. Olaf R. Hild, Geschäftsfeldleiter für Chemische Sensorik des Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS), entwickelt und erfolgreich in einen Ionensensitiven Feldeffekttransistor (ISFET) integriert hat.

Nun sind ISFETs schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt worden und sind seit 2000 kommerziell verfügbar. Unternehmen wie Endress und Hauser und Honeywell bieten sie an. Sie stellen für die pH-Messung – eine der wichtigsten Messungen in der chemischen und biochemischen Analytik – eine interessante Alternative für die bis dahin üblichen Glaselektroden dar.

Die Glaselektroden haben allerdings zwei große Nachteile: Erstens müssen sie ständig in einer KCl-Lösung gelagert werden – trocknen sie aus, so sind sie nicht mehr brauchbar.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zweitens sind sie zerbrechlich, was sie für ein großes Anwendungsfeld ungeeignet macht: Der Messung in Prozessen für die Nahrungsmittelherstellung. Niemand möchte auf die Glasscherben zerbrochener Glaselektronoden in der Suppe finden. Deshalb fertigen verschiede Hersteller solche ISFETs. Dazu gehören Honeywell – allerdings nur für den Eigenbedarf –, Endress & Hauser, Microsense und Sentron.

Der Nachteil der bisherigen ISFETs

Doch die bisher üblichen ISFETs haben ebenfalls einen Nachteil, wie Dr. Olaf Hild im Gespräch mit Markt&Technik erklärte: »Silizium ist fotoaktiv, was in Solarzellen höchst erwünscht ist, nicht jedoch in Sensoren. Hier führt die Lichtempfindlichkeit zu einem Offset und weiteren unerwünschten Effekten bei wechselnden Lichtintensitäten. Dies kann zum Beispiel bei Kalibriervorgängen oder beim Einsatz in der Umwelt vorkommen, etwa bei der kontinuierlichen Überwachung der Wasserqualität in Gewässern.«

Das Geheimnis der neuen Sensorschicht

Genau hier liegt das Geheimnis der neuen Sensorschicht in Kombination mit der Sensorarchitektur. Dadurch ist es gelungen die ISFETs sehr viel unempfindlicher auf Licht als die bisher üblichen ISFETs, die mit einer Schicht aus Tantalpentoxid (Ta2O5). »In dieser Hinsicht sind wir den herkömmlichen ISFETs deutlich überlegen«, freut sich Hild, wobei er über die Zusammensetzung der neuen Schicht keine Details verraten möchte. Zudem zeichnen sich die neuen ISFETs durch eine sehr geringe Drift über die Zeit aus, was einen langen Einsatz ohne aufwändige Kalibrierprozedur erwarten lässt.

Das führt dazu, dass die neuen Sensoren in Kombination mit einer konventionellen Referenzelektrode den pH-Wert äußerst präzise im erweiterten Bereich von pH 1 bis pH 13 messen können. Der unzerbrechliche Sensor mit den Abmessungen 5 mm x 5 mm zeichnet sich durch eine minimale Drift von unter 20 µV/h sowie eine geringe Hysterese aus und lässt sich sehr gut integrieren.

Dabei lassen sich die neuen Sensoren genauso wie de auf den herkömmlichen ISFETs basierenden trockenen lagern. Der Arbeitspunkt des Sensors kann flexibel über den Aufbau und die Betriebsparameter eingestellt werden, wobei die Betriebsspannung (VDS) unter 1 V liegt. Dr. Hild, Leiter des Forschungsteams, äußerte sich begeistert über die erzielten Messdaten des mechanisch robusten Sensors: »Das alles macht ihn besonders für die Vor-Ort Umweltanalytik geeignet«, so Hild.

Die sensorisch aktive ISFET Fläche selbst nimmt eine Fläche von lediglich 20 µm x 500 µm ein. »Er lässt sich aber durchaus auch kleiner herstellen, so dass sich mehrere ISFETs zu einem Array zusammenstellen lassen. Damit können Ionen wie Nitrat sogar selektiv wahrgenommen werden«, erklärt Olaf Hild. Für die einfache pH-Messung reicht ein einziger ISFET.

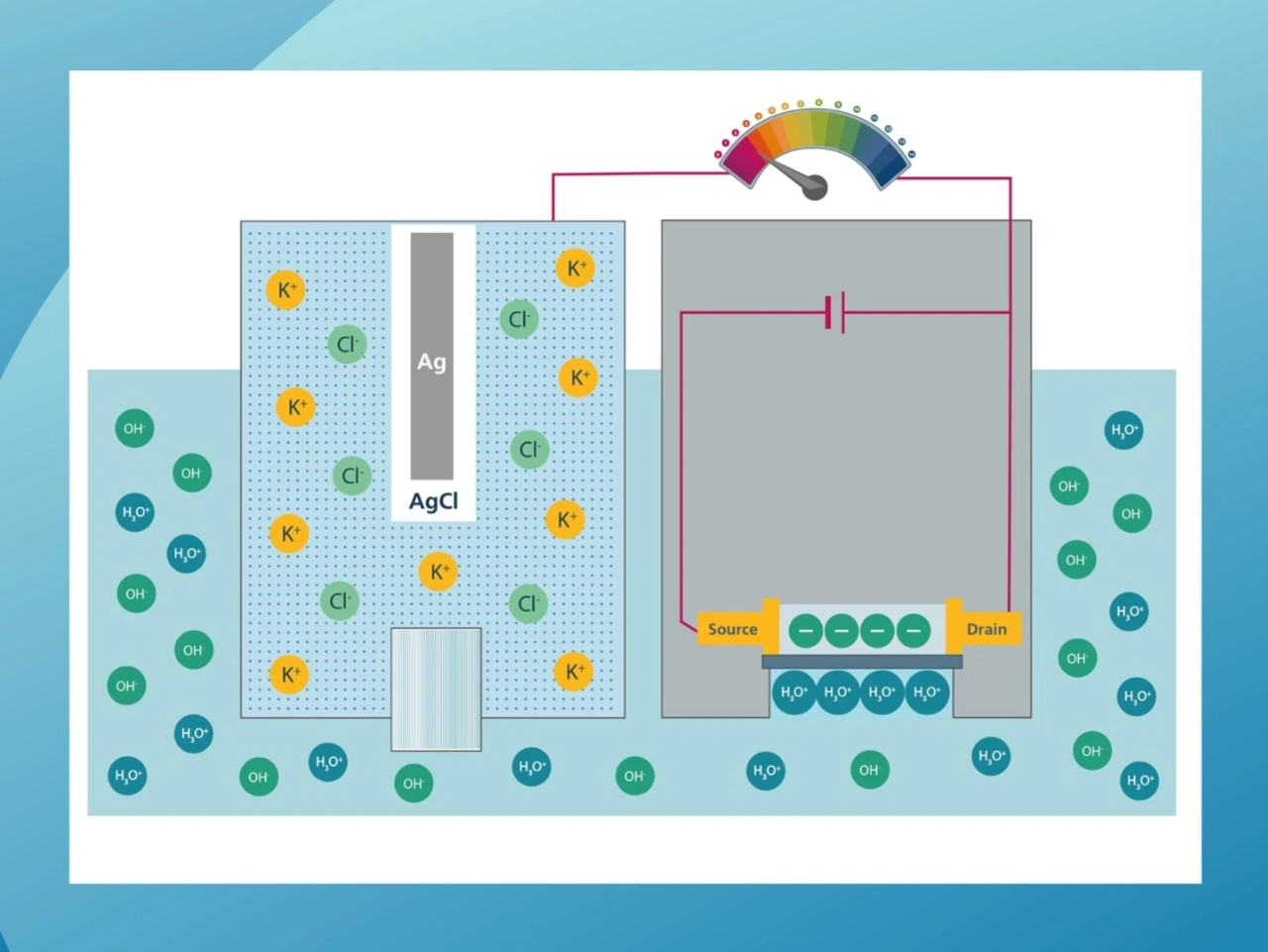

Der heilige Gral: die rein chipbasierte pH-Messung

Allerdings bildet der ISFET nur eine Halbzelle, deshalb ist für die pH-Messung eine zusätzliche Referenzelektrode erforderlich. Der ISFET vom Fraunhofer IPMS sitzt in einer n-Wanne, als Referenzelektrode und kommt wie bei kommerziellen Einstabmessketten mit einer Elektrode 2. Art aus Silber-Silberchlorid (Ag/AgCl) in einer Kaliumchlorid-(KCl)-Lösung zum Einsatz. »Die Referenzelektrode darf nicht austrocknen und der Elektrolyt muss regelmäßig erneuert werden. Sehr viel besser wäre eine Festkörper-Referenzelektrode – die Festkörper-pH-Messung wäre der heilige Gral in der Chemie«, erklärt Hild. Denn das würde eine rein chipbasierte pH-Messung ermöglichen und konventionelle Referenzelektroden überflüssig machen. Diese bahnbrechende Technologie könnte über Wochen und Monate kontinuierlich Umweltdaten sammeln, ohne dabei auf menschliches Eingreifen angewiesen zu sein.

Damit formuliert er schon das nächste Forschungsziel – und er ist überzeugt, bereits auf gutem Weg dorthin zu sein. Denn auch dazu wäre eine sehr stabile Sensorschicht erforderlich.

Doch gibt es nicht auch andere Institute und Unternehmen, die auf der Jagd nach dem heiligen Gral sind? Auf diese Frage gibt er sich sehr optimistisch: »Ich sehe uns auf diesem Gebiet weltweit führend – wir könnten den heiligen Gral gefunden haben!«

Der neue ISFET und seine physikalische Grundlagen

Der neuartige ISFET des Fraunhofer IPMS beruht auf der Metal-Oxid-Semiconductor (MOS) Feldeffekttransistortechnologie, wobei der medienberührende Sensorbereich aus einer amphoteren Metalloxidschicht besteht. An dieser Schicht lagern sich entsprechend des pH-Wertes Hydronium- oder Hydroxidionen aus dem Messmedium reversibel an (pH-sensitive Layer). Als Messsignal wird die Spannung (VGS) zwischen der Source und dem Gate bzw. der Referenzelektrode (Ag/AgCl in 3M KCl) genutzt.

Ein Teil der Forschungsergebnisse wurde im Projekt »REISen« erzielt, einem Projekt aus dem Fachgebiet Materialwissenschaften, das aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes mitfinanziert wurde.