Oszilloskop oder isolierter Digitizer

Vorteile im Produktionstest

Bei Systemen mit verschiedenen Massepotenzialen birgt die Messung mit einem isolierten Digitizer einige Vorteile, sowohl unter Signalintegritäts- als auch Sicherheitsaspekten. Die Unterschiede zu DMMs und Oszilloskopen werden erläutert.

Die Aufgaben beim Test von elektronischen Baugruppen werden immer komplexer. Nach Festlegung der Testspezifikation und Auswahl der geeigneten Messverfahren sowie des Prüfaufbaus, ist die Auswahl der geeigneten Messgeräte eine der wichtigsten Aufgaben des Testingenieurs. In diesem Zusammenhang steigen auch die Anforderungen an die in Prüfsystemen eingesetzten Geräte. Dies gilt für den Einsatz im Labor, ebenso wie im Bereich der Produktions-Testsysteme, wobei hier zusätzlich noch die Zuverlässigkeit im jahrelangen Dauerbetrieb sowie die Testgeschwindigkeit relevant werden.

Komplexe Testsysteme können aus einer Vielzahl von stimulierenden und erfassenden Instrumenten bestehen. Besteht dieses System aus mehreren geerdeten Instrumenten, gibt es eine entsprechend große Anzahl an Verbindungspunkten zur Erde. In komplexen Produktionstestsystemen werden Stimuli oftmals pulsförmig, und so kurz wie möglich, erzeugt. Handelt es sich hierbei um Strompulse mit großer Stromstärke, fließen auf den diversen Masseverbindungen Ausgleichströme, welche in der Praxis nicht vorhersehbar oder berechenbar sind. Durch diese so genannten Masseverschiebungen entstehen bei Messgeräten in jedem Fall Messfehler.

Jobangebote+ passend zum Thema

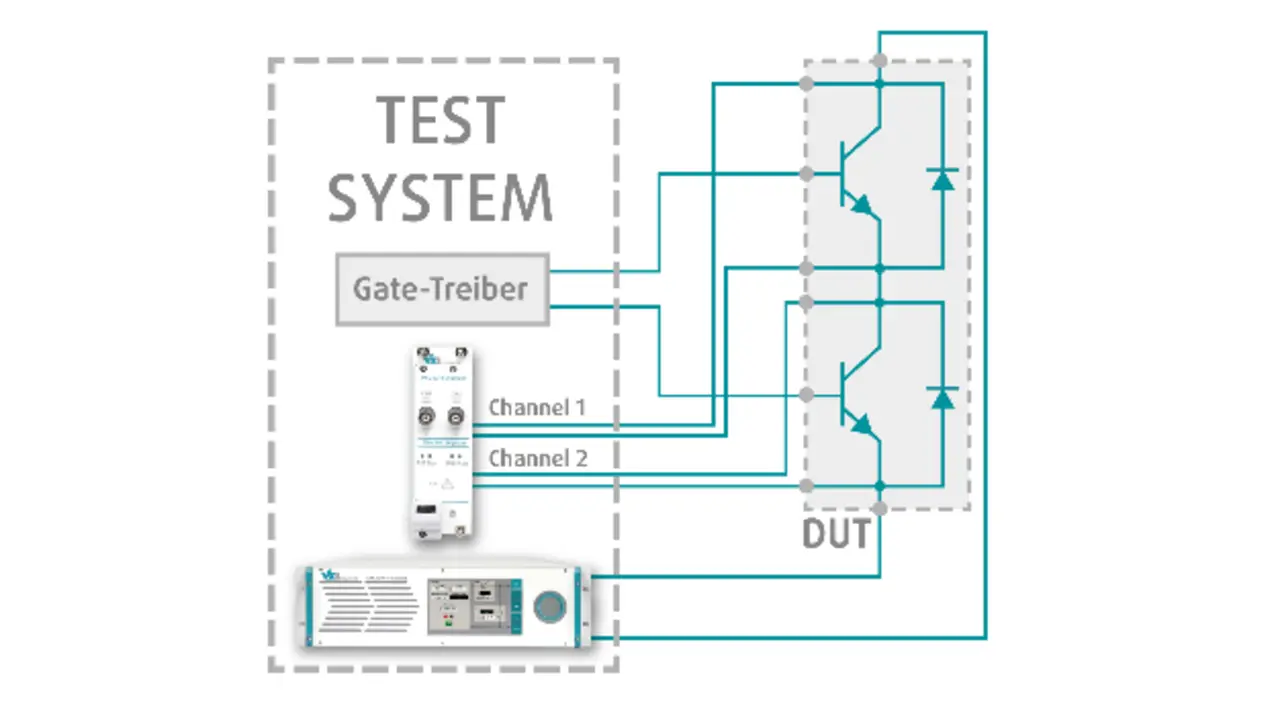

Zum schnellen Test einer IGBT-Halbbrücke (Bild 1) muss an beiden Transistoren, d.h. auf unterschiedlichen Potentialen gemessen werden. Der Spannungsverlauf am DUT kann mit einem Oszilloskop und Differenztastkopf erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit mit einem isolierten Digitizer direkt am Prüfling zu messen. Mit solch einem isolierten Messgerät kann, ähnlich den bekannten Eigenschaften eines DMMs, die Spannung direkt gemessen werden. (z.B. die Gate-Source Spannung UGS an den beiden Transistoren)

Oszilloskope beherrschen das Messen von DC-Mittelwerten und AC-Effektivwerten, jedoch mit einer geringen Genauigkeit, da sie meist 8 bis 12 Bit A/D-Wandler integrieren. Außerdem ist die Bezugsmasse aller Messkanäle eines Oszilloskops üblicherweise nicht erdfrei, sondern direkt mit dem Schutzleiter verbunden. Somit müssen für die Messungen an beiden Transistoren zusätzliche Differenztastköpfe verwendet werden. Beim High-Side-Transistor erschließt sich diese Notwendigkeit sofort, da hier ja auf einem höheren Potential als Erde gemessen wird. Aber auch am Low-Side-Transistor ist für belastbare Messungen ein Differenztastkopf nötig. Mit einem geerdeten Gerät käme es nämlich durch die bereits erwähnten Masseverschiebungen bei hohen Strömen im System unweigerlich zu bedeutenden Messfehlern.

Für die Anforderungen im Produktionstest bieten sich als bessere Alternative daher hochauflösende und gleichzeitig isoliert aufgebaute PXI-Digitizer an. Hier sind schnelle Instrumente mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit auf dem Markt verfügbar. Durch den isolierten Aufbau kann direkt präzise an den Low-Side- und High-Side-Transistoren gemessen werden (Bild 1), ohne die zusätzlichen Messfehler von Differenztastköpfen in Kauf nehmen zu müssen. Die aufgezeichneten Daten können über die PXI-, bzw. PXIe-Schnittstelle sehr schnell übertragen werden, was im Vergleich zur LAN-, USB- oder GPIB-Schnittstelle bei Oszilloskopen Testzeit einspart. Der kompakte Aufbau von PXI-Digitizern im Vergleich zu einem typischen Oszilloskop bietet zudem einen Platzvorteil im Testsystem.

- Vorteile im Produktionstest

- Spannungsmesser im Vergleich

- Sicherheitsaspekte