Analyse von komplexen Bus-Link-Modellen

Mehr sehen mit dem Scope

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Charakterisierung auf der Empfängerseite

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Charakterisierung des Testobjekts am fernen Ende, d.h. auf der Empfängerseite (RX-Seite). Mit zunehmenden Datenraten schließt sich das Auge am fernen Ende immer mehr, was eine RX-Entzerrung erforderlich macht. Diese Entzerrung wird genutzt, um das Auge des erfassten Signals so zu öffnen, dass eine Charakterisierung und Analyse des Signals möglich ist. Die Analysen können parametrische Messungen, Jitter- und Augen-Messungen sowie eine Protokoll-Dekodierung umfassen.

Es gibt verschiedene Verfahren für eine RX-Entzerrung, wie CTLE (Continuous Time Linear Equalizaion), FFE (Feed Forward Equalization) oder DFE (Decision Feedback Equalization). Da bei den meisten künftigen Technologie-Generationen „geschlossene Augen“ vorherrschen, wird normalerweise ein Referenz-Equalizer definiert. Zum Beispiel erfordert PCI Express 3.0 einen CTLE + 1 Tap DFE, wie bei der neuen Version von USB SuperSpeed. Dieser Equalizer wird normalerweise für die Konformitätsprüfung und die Empfänger-Kalibrierung genutzt, soll aber nicht definieren, wie die Entzerrung im Halbleiter zu implementieren ist.

Der Einsatz des Referenz-Equalizer ist für die Konformitätsprüfung ausreichend. Oftmals müssen die Entwickler ihr System aber mit ihren Kanal- und Halbleiter-spezifischen Modellen charakterisieren. Dann ist eine möglichst genaue Modellierung des RX-Bausteins erwünscht. In der Vergangenheit erfolgte dies durch eine integrierte Entzerrungsunterstützung im Oszilloskop, wie CTLE, DFE oder FFE und eine Anpassung des Setup an die Halbleiter-Implementierung. Für die Charakterisierung eines Systems ist jedoch eine genauere Methode notwendig.

Jobangebote+ passend zum Thema

Seit Jahren haben die Halbleiter-Anbieter versucht, eine Methode zu finden, um den Anwendern Informationen für deren Entzerrungs-Implementierung zur Systemcharakterisierung zu liefern, ohne dass proprietäre Simulations-Tools benötigt werden. Schließlich wurde IBIS-AMI als eine standardisierte Lösung zur Modellierung von Halbleitern vorgestellt. Dabei lassen sich die Modelle in nicht proprietären Simulationsumgebungen nutzen.

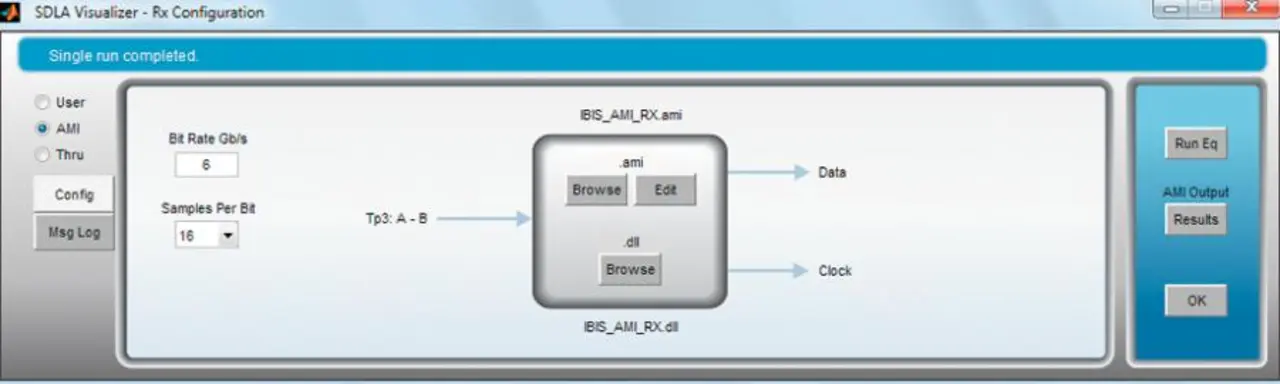

IBIS-AMI-Modelle können entweder mit einer Impulsantwort oder mit einem Zeitbereichssignal genutzt werden. Wird das Modell mit einem Oszilloskop verwendet, dann kommt die Zeitbereichssignal-Methode zum Einsatz. Die meisten IBIS-AMI-Modelle erfordern eine ganzzahlige Anzahl von Abtastungen pro Bit. Da die Anzahl der Abtastungen pro Bit von der Abtastrate des Oszilloskops und der Bitrate des eingehenden Nutzsignals abhängt, kann eine ganzzahlige Anzahl von Bits bei dem erfassten Signal nicht immer gewährleistet werden. Um dies zu erreichen, kann das Signal erneut abgetastet werden, wobei 8, 16, 32, 64 oder 128 Abtastungen pro Bit unterstützt werden. Die Konfiguration des IBIS-AMI-Modells ist in Bild 5 dargestellt.

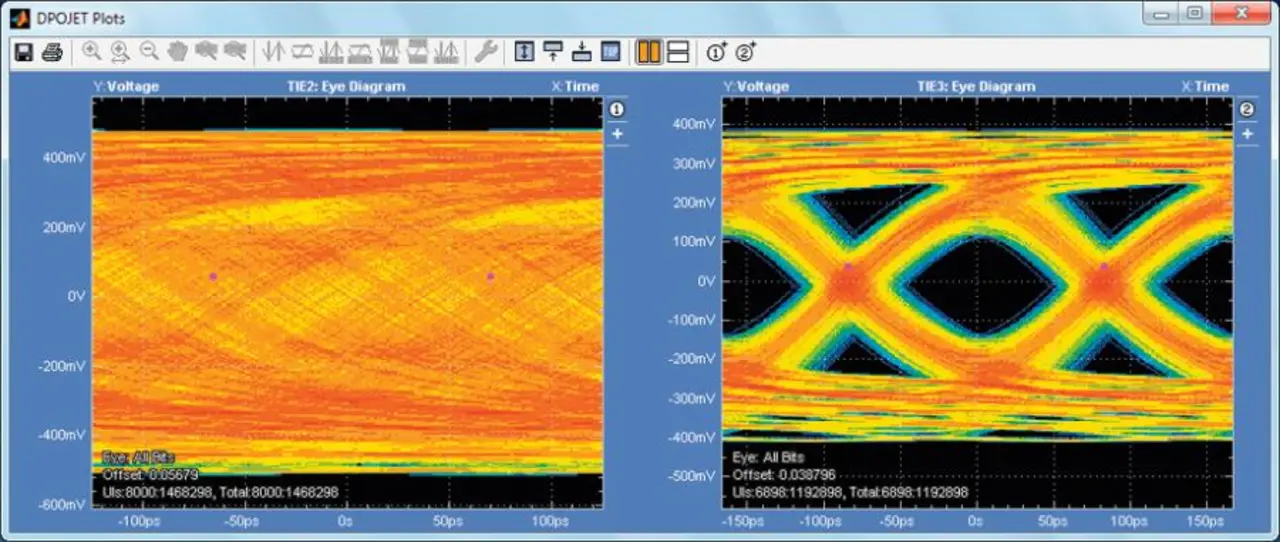

Das folgende Beispiel zeigt ein 6-Gbit/s-Signal, das auf einer Bus-Leiterplatte erfasst wurde. Das Auge des erfassten Signals ist komplett geschlossen, wie im Augendiagramm links in Bild 6 zu sehen ist. Hier bietet sich der Einsatz der integrierten Entzerrungsfunktion an. Wird zum Beispiel in den Baustein eine 3-Tap-DFE implementiert, dann könnte die DFE in der Link-Analyse-Software angegeben werden und die eingebaute DFE-Funktion nutzen. Allerdings wäre auch ein IBIS-AMI-Modell denkbar, das der Halbleiter-Implementierung näherkommen würde. Das Signal nach der Verwendung des AMI-Modells ist im Augendiagramm in Bild 6 rechts dargestellt.

- Mehr sehen mit dem Scope

- Sicherstellung korrekter Testtoleranzen

- Charakterisierung auf der Empfängerseite

- Link-Analyse-Techniken für DDR