Analyse von komplexen Bus-Link-Modellen

Mehr sehen mit dem Scope

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Sicherstellung korrekter Testtoleranzen

Mit Datenraten von 5 bis 10 Gbit/s und darüber hinaus kommt es auf jede einzelne Pikosekunde und jedes Millivolt an, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Toleranzen eingehalten werden. Das Ziel besteht darin, die Signale im Testobjekt (DUT, Device Under Test) zu vermessen, ohne die Einflüsse von Messgeräten, Verbindungselementen oder Kabeln mit im Messergebnis zu haben. Denn es kann beispielsweise das Entfernen des Einflusses eines SMA-Kabels eine deutliche Verbesserung des Testspielraums zur Folge haben. Vor allem gilt in diesem Zusammenhang: Je höher die Signalfrequenz, desto ausgeprägter sind die äußeren Einflüsse (im Wesentlichen induktive, kapazitive) eines Messaufbaus mit Kabeln und Tastköpfen.

Im folgenden Beispiel wird ein 8-Gbit/s-PRBS7-Signal mit einem SMA-Kabel über einen SMA-Steckverbinder erfasst, der direkt mit der Leiterplatte verlötet ist. Ziel muss es nun sein, die Beeinflussung des SMA-Kabels auf die zu prüfende Baugruppe zu entfernen, denn im späteren Live-Betrieb ist dieses Kabel ja real auch nicht vorhanden. Zu diesen Beeinflussungen gehören die Verluste durch das Kabel und die Reflexionen aufgrund von Impedanz-Fehlanpassungen im Kabel und den Kabelverbindungen. Für ein De-Embedding der Kabeleffekte muss die Messschaltung bekannt sein. Dies umfasst die Kenntnis der TX-Ausgangsimpedanz, des Kabelmodells und der Eingangsimpedanz des Empfängers, also des Oszilloskops. Aus Gründen der Vereinfachung wird sowohl die TX-Ausgangs- als auch die RX-Eingangsimpedanz mit 50 Ω angenommen. Mit einem TDR oder VNA können S-Parameter-Modelle des SMA-Kabels ermittelt und im De-Embedding-Prozess genutzt werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

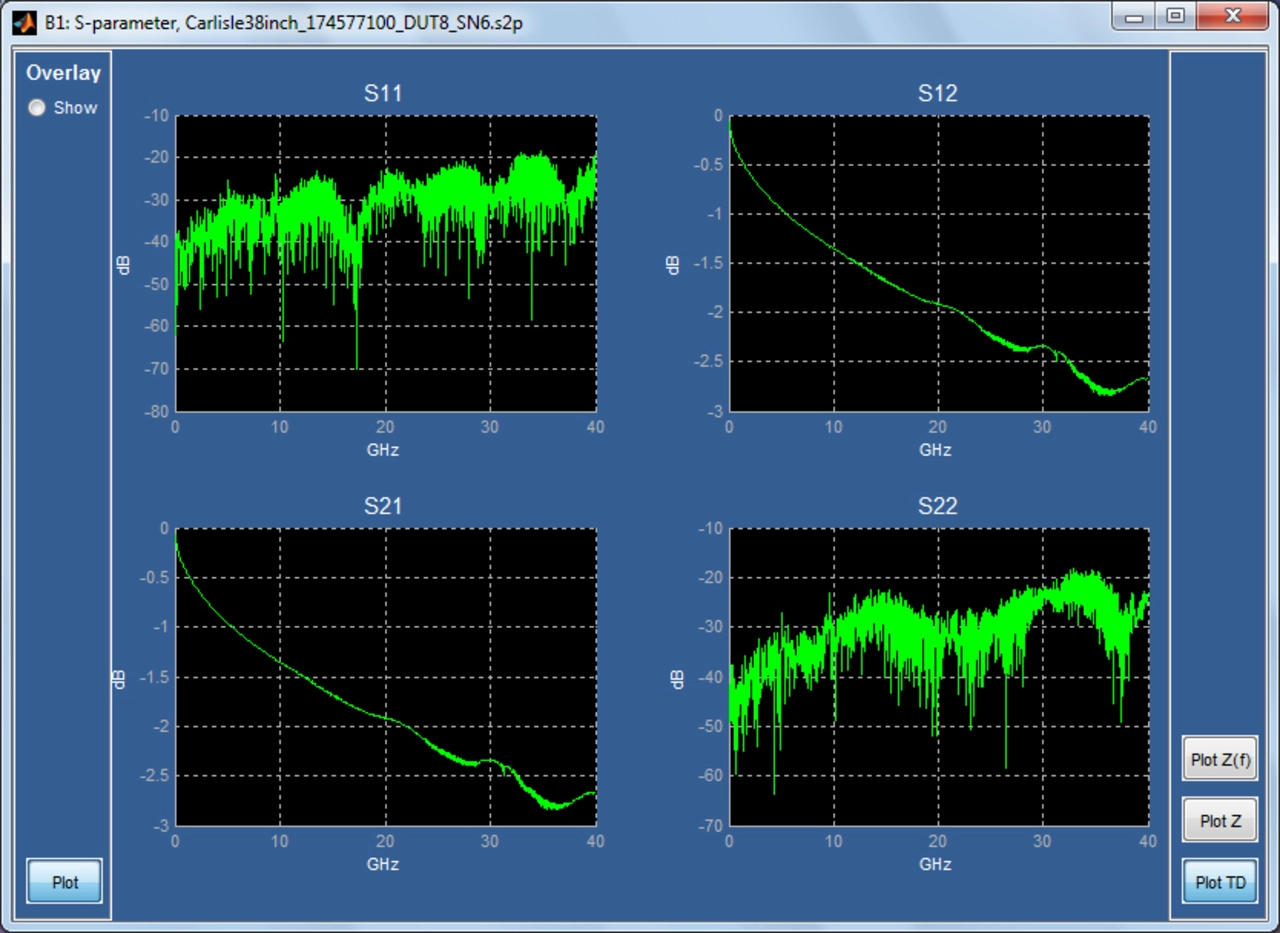

Mit der SDLA-Software (Serial Data Link Analysis) werden nun die S-Parameter des Kabels in den De-Embed-Block geladen und der Testpunkt Tp2 aktiviert. Das Endergebnis zeigt das Signal ohne SMA-Kabel. Die Reflexions- und Übertragungsterme können mit Darstellungen, wie im Bild 2, schnell verifiziert werden. Die Reflexionskoeffizienten werden durch S11 und S22 und die Übertragung durch S21, S12 dargestellt. Für passive Schaltungen sind die Vorwärts- und die Rückwärts-Übertragungsterme identisch, wie das Beispiel in Bild 2 zeigt. Falls dies nicht zutrifft, sind die Messungen fehlerhaft. In diesem Beispiel wird jede Seite des SMA-Kabels durch zwei separate Zweitor-S-Parameter-Modelle dargestellt.

Obwohl das Kabel nur eine Dämpfung von 1 dB bei der Grundfrequenz von 4 GHz aufweist, ergibt sich trotzdem eine Dämpfung von rund 10 Prozent bei den hochfrequenten Signalanteilen. Es kann zudem einfach beobachtet werden, dass mit steigender Signalfrequenz die Verluste zunehmen. Ebenso nehmen auch die Auswirkungen des Kabels auf die Messtoleranz des Testobjekts zu.

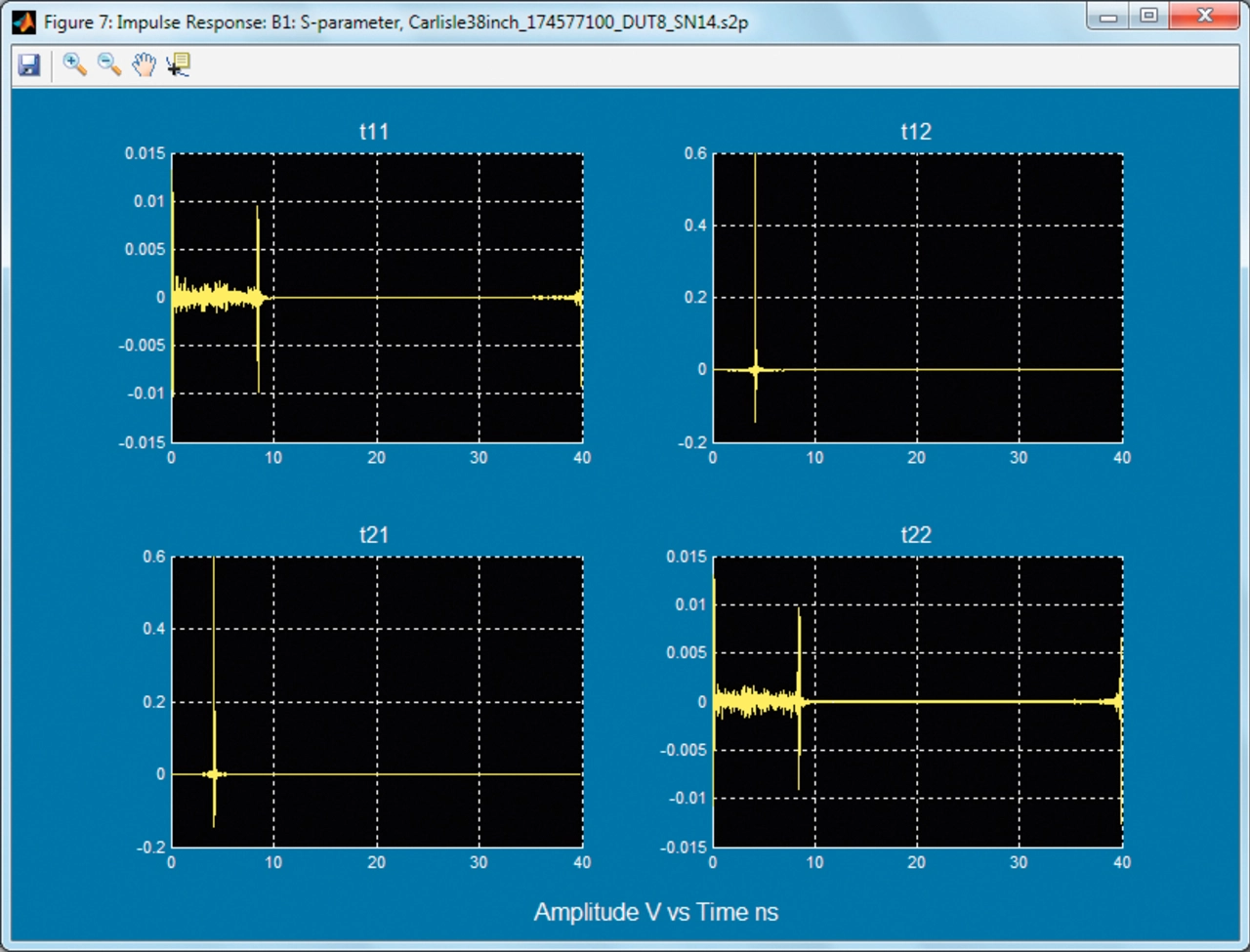

Eine Darstellung der Impulsantwort der oben beschriebenen S-Parameter-Vektoren im Zeitbereich ist in Bild 3 dargestellt. Dies liefert auch einen wertvollen Einblick, da dies die Verzögerungen in den Übertragungsparametern verdeutlicht. Zudem zeigt dies, ob sich die Daten über das Zeitintervall stabilisiert haben, eine wichtige Voraussetzung für einen gültigen Satz von S-Parametern. Diese Darstellungen werden durch eine IFFT-Berechnung (Inverse Fast Fourier Transform) der S-Parameter-Daten im Frequenzbereich erhalten. Dazu ist oftmals auch eine Extrapolation der Daten im Frequenzbereich bis DC und manchmal auf eine höhere gewünschte Nyquist-Frequenz erforderlich.

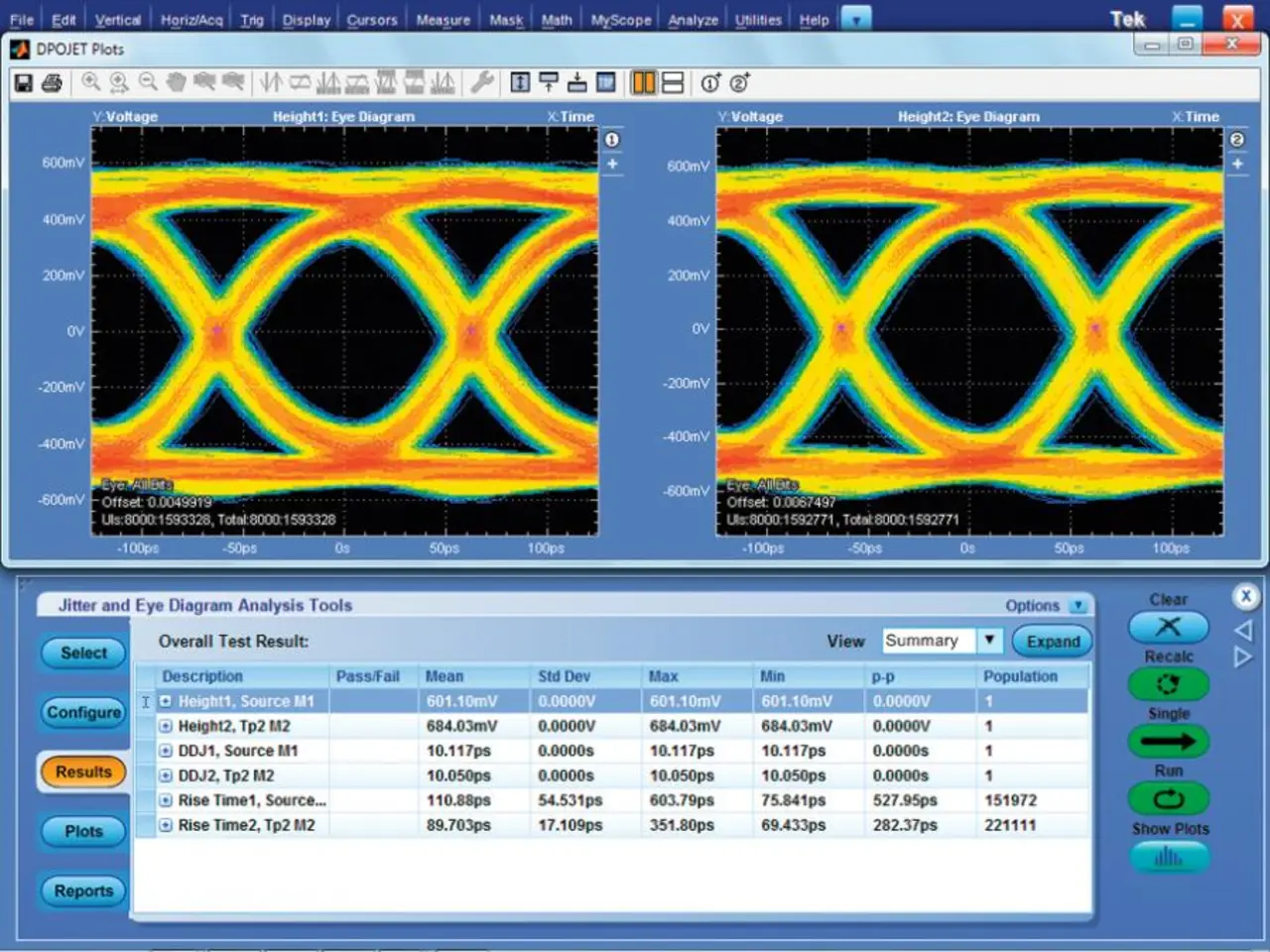

Bei der Start-Spannung einer PCI-Express-3.0-Komponente, die zwischen 800 mV und 1300 mV an den Sender-Pins liegen muss, entspricht eine Verbesserung um 10 Prozent einem Spielraum von einigen zig mV. Bild 4 zeigt die Analyseergebnisse eines Signals vor und nach dem De-Embedding des SMA-Kabels. Bemerkenswert sind hier besonders die Unterschiede in der Augen-Höhe und der Anstiegszeit des Signals. Um das Augendiagramm rechts zu erzeugen, wurde eine Übertragungsfunktion auf das erfasste Signal angewandt. Das Ergebnis der Berechnung zeigt die Auswirkungen von Testobjekt, SMA-Kabel und Empfänger. Mit der Link-Analyse-Software kann die Übertragungsfunktion an jedem Testpunkt dargestellt werden, so dass man z.B. ein Signal mit und ohne die Lasteffekte der Messschaltung beobachten kann.

- Mehr sehen mit dem Scope

- Sicherstellung korrekter Testtoleranzen

- Charakterisierung auf der Empfängerseite

- Link-Analyse-Techniken für DDR