Labormesstechnik

Die Scope-Auflösung verbessern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Tipp 4: Mit mathematischen Funktionen wie Magnify vertikal zoomen

Sobald der A/D-Umsetzer des Oszilloskops bestmöglich genutzt ist, gilt es, auf verdächtige Ereignisse in Teilen des Signals zu zoomen. Im Fall von Signalen mit großem Dynamikbereich ist eine Funktion hilfreich, die den interessierenden Teil des Kurvenzuges vergrößert: Nahezu alle modernen Oszilloskope verfügen über mathematische Funktionen oder ermöglichen Zoom-Fenster, bei denen sowohl die horizontale als auch die vertikale Skalierung unabhängig vom Hauptfenster ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

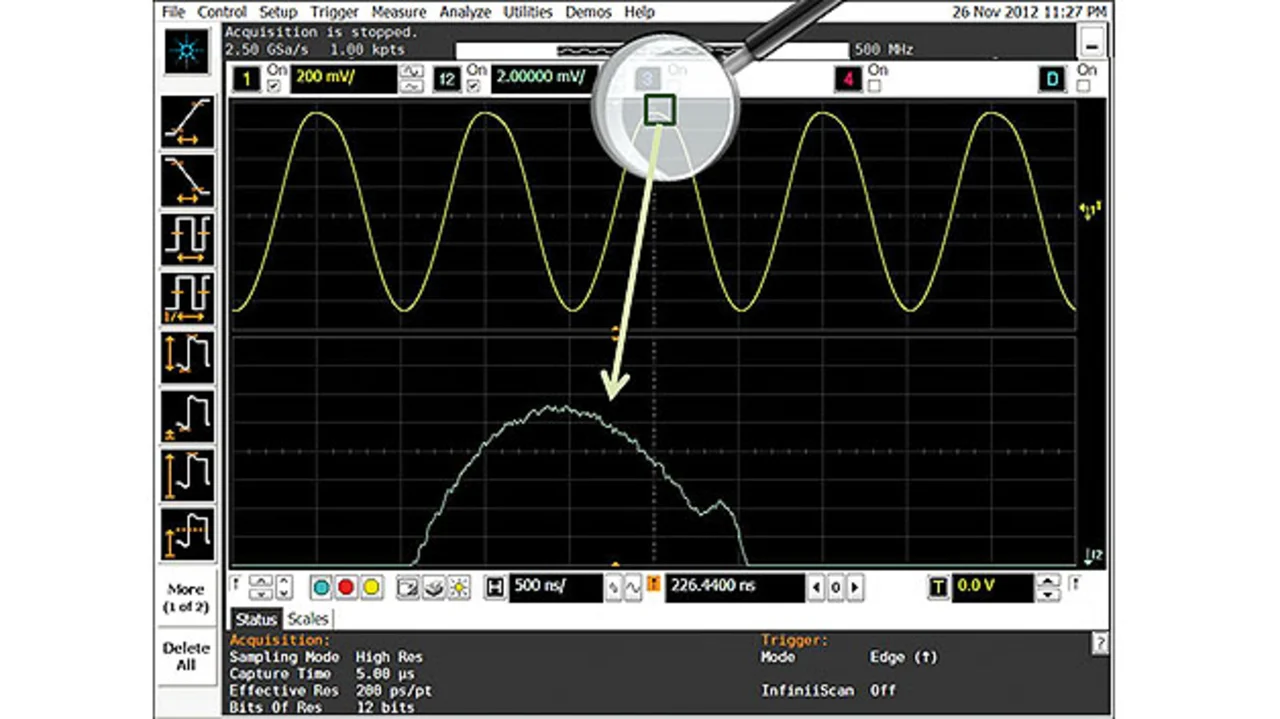

Um beispielsweise mit einer Funktion zu zoomen, weist man diese an, einen Kanal des Oszilloskops zu vergrößern. Der Anwender kann die Position und Skalierung der Funktion bestimmen (Bild 3). Das Hauptfenster zeigt den gesamten Kurvenzug, und die Magnify-Funktion zoomt in den interessierenden Signalabschnitt. Die Zoom-Funktion erbringt keine bessere Auflösung als das Oszilloskop insgesamt, zeigt aber Details, die bei der Darstellung des kompletten Kurvenzuges nicht sichtbar sind.

Tipp 5: Mit dem hochauflösenden Modus das Rauschen reduzieren

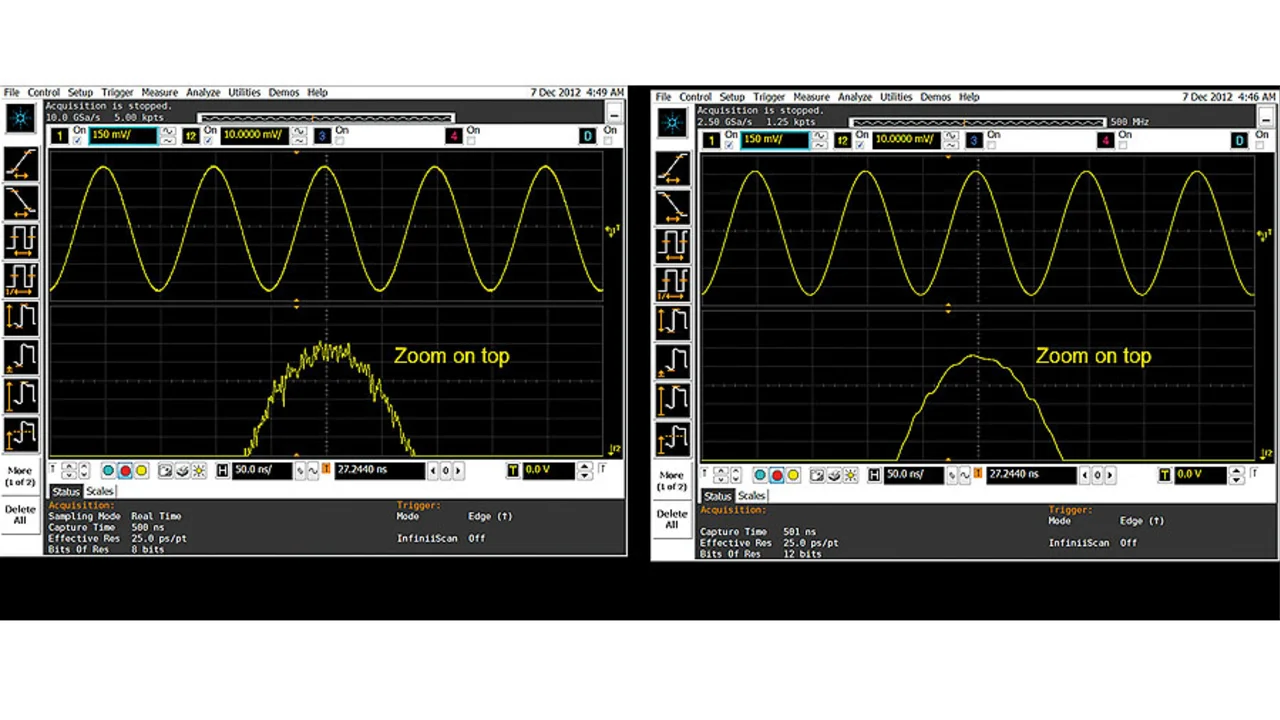

Alle namhaften Hersteller bieten in ihren Oszilloskopen eine Betriebsart, die sowohl die Auflösung erhöht als auch das Rauschen verringert. In diesem hochauflösenden Modus erhöht der A/D-Wandler die Abtastrate („Oversampling“) und nutzt anschließend ein Filter, üblicherweise vom Boxcar-Typ, zur Mittelwertbildung unter den zusätzlichen Signalproben (Hypersamples). Bei vielen Oszilloskopen kann der Anwender in dieser Betriebsart die Anzahl der Auflösungsbits wählen. Das wiederum bestimmt die Größe des Filterfensters. Wählt der Anwender beispielsweise bei einem Oszilloskop mit 8-bit-A/D-Umsetzer eine Auflösung von 11 bit, beinhaltet jedes Boxcar-Filterfenster 23 = 8 Samples.

Ein Boxcar-DSP-Filter bildet den Durchschnitt dieser Samples und legt ihn im Messwertspeicher als vertikalen Mittelwert mit der Abtastrate ab, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dieses Verfahren ermöglicht das statistische Eliminieren eines großen Teils des internen Oszilloskop- rauschens (Bild 4) und ist die wichtigste Eigenschaft des hochauflösenden Modus. Mit dieser Betriebsart lässt sich das interne Oszilloskoprauschen um bis zu einen Faktor 3 reduzieren.

Nachteile des hochauflösenden Modus im Vergleich zum gleichen Modell mit normaler Signal-erfassung sind eine geringere Bandbreite und ein niedrigerer Durchsatz. Weil das Oszilloskop zusätzliche Zeit zur Signalverarbeitung mit dem DSP-Filter benötigt, sinkt die Aktualisierungsrate.

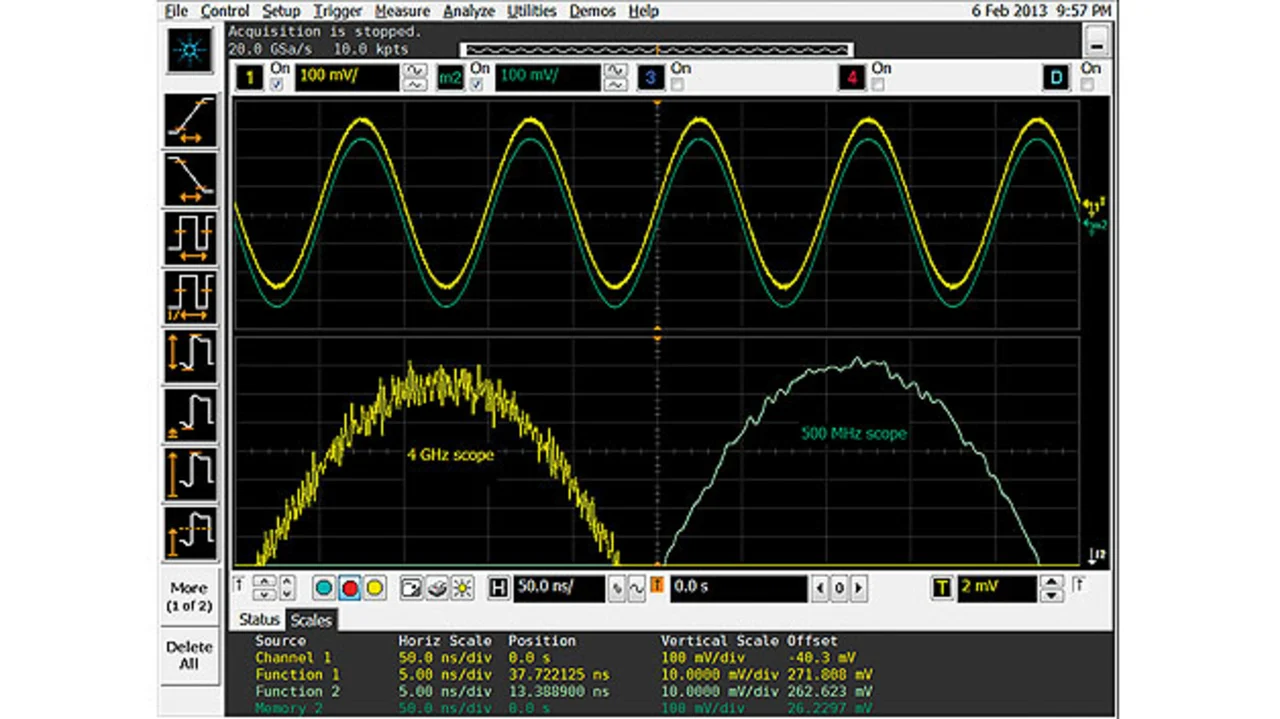

Tipp 6: Auch Bandbreitenbegrenzung verringert das Rauschen

Das Verkleinern der Eingangsbandbreite des Oszilloskops eliminiert Breitbandrauschen, das die Leistung des Gerätes beim Beobachten schwacher Signale negativ beeinflussen kann. Im Idealfall wäre die Bandbreite gerade 1 Hz größer als für den Oszilloskopbetrieb benötigt. Bei ansonsten identischen Spezifikationen würde sich ein 11-MHz-Oszilloskop also wesentlich besser zur Visualisierung eines 10-MHz-Sinussignals eignen als ein 50-GHz-Scope. Der Grund ist, dass die größere Bandbreite mit zusätzlichem Breitbandrauschen einhergeht.

Viele Oszilloskope verfügen über Einstellmöglichkeiten für die Bandbreite (Bild 5). Um das Geräterauschen zu minimieren, sollte beim Beobachten kleiner Signale die Bandbreite auf den kleinstmöglichen Wert eingestellt sein, der den sonstigen messtechnischen Anforderungen gerade noch genügt. Hat das vorhandene Gerät keine solche Einstellmöglichkeit, lässt sich die Bandbreite auch durch den hochauflösenden Modus begrenzen.

Andere Oszilloskope bieten die Wahlmöglichkeit zwischen Hardware- und Software-basierten Bandbreitenbegrenzungsverfahren. Hardware--gestützte Techniken sind dabei zu bevorzugen, weil sie das Reaktionsverhalten des Oszilloskops nicht beeinflussen, während Software-Methoden zusätzliche Zeit für die Signalverarbeitung benötigen.

Tipp 7: Mittelwertbildung bei repetitiven Signalen

Eine weitere Betriebsart vieler Oszilloskope ist der Mittelwertmodus (“Averaging”). In diesem Fall bildet das Gerät den Durchschnitt aus dem Vertikalwert des soeben erfassten Signals und den Vertikalwerten der zuvor gespeicherten Messdaten. Meist erlaubt das Oszilloskop die Einstellung der Anzahl der Kurvenzüge, aus denen der Mittelwert gebildet werden soll.

Die Mittelwertbildung ist eine weitere Methode zur Reduzierung des Oszilloskoprauschens. Anders als die Oversampling-Techniken des hochauflösenden Modus funktioniert sie aber nicht bei einzelnen Ereignissen, sondern erfordert ein sich gleichmäßig wiederholendes Signal. Bei repetitiven Kurvenzügen lassen sich selten auftretende Signalanomalien nicht erkennen. Damit zählt auch die Mittelwertbildung zu den Verfahren, mit denen sich das Oszilloskoprauschen reduzieren lässt, um sehr kleine Signale sichtbar zu machen.

Nach Unterlagen

von Agilent Technologies

- Die Scope-Auflösung verbessern

- Tipp 4: Mit mathematischen Funktionen wie Magnify vertikal zoomen