Der Gerätereport

Aktuelle Trends in der Labormesstechnik

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Höhere Präzision, weniger Rauschen und genauere Frequenzgrenzen

Kabel und Tastköpfe verursachen immer eine Signaldämpfung, die in manchen Fällen signifikante Messfehler hervorrufen kann. In anderen Fällen können diese Unzulänglichkeiten Messwertschwankungen bewirken, die die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen beeinträchtigen.

Zudem variieren die Frequenz- und Phasenfrequenzgänge von Tastköpfen je nach Exemplar. Wenn höchste Messgenauigkeit gefordert ist, müssen deshalb alle verwendeten Tastköpfe und Kabel individuell charakterisiert und die von ihnen verursachten systematischen Fehler korrigiert werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

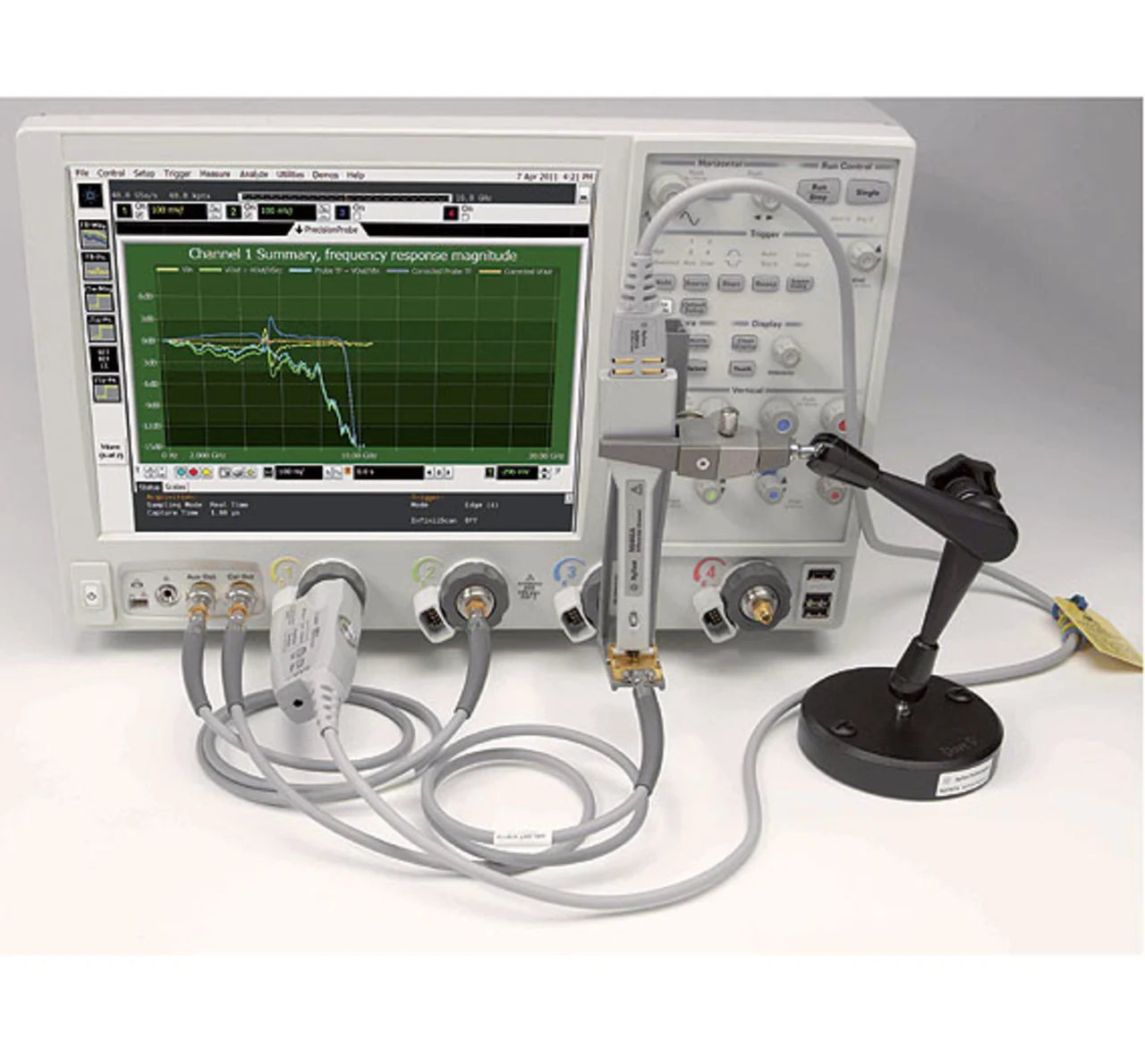

Agilent Technologies stellt deshalb die Software PrecisionProbe für seine Infiniium-Oszilloskope der 90000X-Serie und der Familie 90000A vor (Bild 2). Sie soll es ermöglichen, Unzulänglichkeiten im Signalpfad wie die Tastkopf-Nichtlinearität oder die Einfügungsdämpfung von Kabeln, Testadaptern und Signalschaltern zu analysieren und zu korrigieren.

Mit Hilfe dieser Software soll der Anwender nun sein Messsystem bezüglich fehlerrelevanter HF-Parameter recht umfassend charakterisieren und Messunsicherheiten verringern können, ohne auf zusätzliche HF-Messgeräte zurückgreifen zu müssen. S-Parameter-Daten, die mit Hilfe anderer Messgeräte - beispielsweise Zeitbereichs-Reflektometer oder Vektor-Netzwerkanalysatoren - gemessen werden müssten, sind damit nicht mehr nötig.

Die Software ist in den Kanal-Setup der genannten Oszilloskope integriert. Sie lässt sich mit der Software InfiniiSim zu einem Signaltrans-formations-Algorithmus kombinieren. Sie kann beim Kauf eines Oszilloskops der Familie 90000A- oder 90000-X-Serie mit-bestellt werden und ist auch nachträglich bzw. als server-basierte Lizenz N5435A-026 (Grundversion) oder N5435A-027 (erweiterte Version) erhältlich.

Neben der genannten Software „PrecisionProbe“ sind noch weitere Software-Produkte für die genannten Scope-Serien verfügbar, darunter die Jitter-Software-Pakete E2681A EZJIT und N5400A EZJIT Plus, die Equalization-Software N5461A und die Software für die Analyse serieller Daten, E2688A.

Labor-Highlight von LeCroy sind derzeit neue Modelle der erst vor ein paar Monaten vorgestellten Scope-Serie LabMaster 9 Zi-A. Sie verfügen je nach Konfiguration über max. 36 GHz analoge Bandbreite auf vier bzw. acht Kanälen bei jeweils 80 GS/s Abtastrate und maximal 768 MPunkten Analysespeicher pro Kanal (Bild 3). Im Normalbetrieb ohne Digital Bandwidth Interleaving (DBI) haben die Geräte eine analoge Bandbreite von 20 GHz auf acht bzw. 16 Kanälen - je nach Konfiguration. Die Systemarchitektur dieser Scope-Kategorie trennt die Signalerfassungseinheit dabei vom Display und den Steuerungs- und Signalverarbeitungs- funktionen.

Das „Master“-Modul umfasst das Display, die Steuerung wie bei einem klassischen Oszilloskop und eine CPU der Serverklasse mit 33,6 GHz an effektiver Taktfrequenz sowie bis zu 192 Gbyte RAM. Zusammen mit der X-Stream-II-Streaming-Architektur verarbeitet diese Scope-Kategorie also durchaus immense Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit. Bis zu vier „Slave“-Module, die die eigentliche Signalerfassung durchführen, lassen sich ankoppeln.

Da die zu messenden Signale über Kabel in das Oszilloskop gelangen, statt Tastköpfe oder einen differenziellen Verstärker einzusetzen, wird - so der Hersteller - das Rauschen um 3 dB oder mehr reduziert und damit die Signalreinheit des Messsystems erhöht. Der modulare Aufbau der Master-Slave-Architektur ermöglicht eine recht kostenoptimale Konfiguration im Vergleich zu Systemen aus traditionellen Oszilloskopen und erlaubt ein leichtes Aufrüsten sowohl in Hinblick auf die Bandbreite als auch auf die Anzahl der Kanäle, wenn dies in der Zukunft notwendig sein sollte.

Eine wichtige Problemstellung in diesem Zusammenhang ist die Synchronisation dieser Vielkanal-Anordnung. Eine spezielle ChannelSync-Elektronik im Master ahmt in diesem Fall die Architektur eines normalen Oszilloskops nach, letztlich sind sogar bis zu 20 Kanäle synchronisierbar. Das Prinzip: Ein 10-GHz-Taktsignal wird im „Master“-Modul generiert und an bis zu vier „Slave“-Module verteilt. Die 10-GHz-Taktfrequenz (also die 1.000-fache Frequenz der traditionellen 10-MHz-Referenz-Taktung) bietet letztlich eine deutlich präzisere und feiner granulierte Zeitauf-lösung als bisherige Synchronisierungs-Konzepte.

Resultat ist ein extrem niedriger Jitter von 275 fs (rms-Wert) zwischen den Kanälen. Übrigens werden „Slave“-Module automatisch vom „Master“ erkannt, eine Software korrigiert die statische Erfassungsverzögerung zwischen den Erfassungsmodulen. Im Ergebnis arbeiten in einer derartigen Konfiguration dann bis zu 20 Kanäle mit höchster Bandbreite wie in einem einzigen Labor-Oszilloskop.

- Aktuelle Trends in der Labormesstechnik

- Höhere Präzision, weniger Rauschen und genauere Frequenzgrenzen

- Signalanalyse bis über 6 GHz

- Jitter fast nicht mehr vorhanden