Vitaldaten-Erfassung

KI für vitale und kognitive Parameter

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Projekt »VitaB«

Die erarbeitete Kompetenz im Bereich der Nutzerzustandserkennung (vital und kognitiv) und die mögliche Entwicklung von Produkten für die Märkte Medizintechnik, Automotive/Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, Fitness/Wellness und Sicherheit hat zu dem F&E-Projekt »VitaB« geführt. VitaB wird in einer F&E-Kooperation mit der Universität Kassel, einem Sensorentwickler und mit Praxispartnern aus der Industrie durchgeführt. Ziel der Entwicklung ist ein querschnittlich einsetzbares und parametergesteuertes System für die Bewertung vitaler und kognitiver Parameter des Menschen. Im Rahmen des Projektes sollen dabei nicht nur neue Verfahren für die Erkennung und Klassifizierung von kognitiven Nutzerzuständen unter Verwendung von Vitalparametern erforscht und entwickelt werden, sondern es soll auch ein funktionaler Prototyp entstehen, der den formulierten Anforderungen entspricht.

Basierend auf dem »funktionalen Prototypen« wären Produkte oder Derivate des Projektes etablierbar. In diesem Kontext sind die Bereiche Automotive, Luft- und Raumfahrt (z.B. »intelligente« Piloten- und/oder Passagiersitze, gleiches für Tower-Personal), Medizin und Wellness/Fitness sowie Sicherheit (Personen- und/oder Zustandserkennung) als weitere Anwendungsfelder möglich.

Sensorentwicklung

Wichtig für das Gesamtsystem ist die systemtechnische Bewertung aller Komponenten, insbesondere auch der Sensorik. Im Rahmen einer intensiven Bewertung wurde die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen der Sensorentwicklung eine berührungslose Sensorik vereinbart. Entscheidend war, dass verwertbare und evaluierte Ergebnisse vorhanden sind, dass das Produkt technologisch als führend eingestuft werden kann, hohe Qualität aufweist und dass nutzbare Schnittstellen zu den derzeitigen Entwicklungen bestehen sowie eine mögliche FDA-Zulassung unterstützt wird.

Technologische Beschreibung

Im Ergebnis soll aus dem F&E-Projekt ein »funktionaler Prototyp« in Form eines selbstlernenden Demonstrators zur Erkennung des vitalen und kognitiven Nutzerzustands hervorgehen, der parametergesteuert an weitere Anforderungen und Bereiche anpassbar sein soll. Der Demonstrator soll auf einer verteilten IT-Umgebung sowie auf einer adaptierten Embedded-Umgebung lauffähig und einfach an unterschiedliche Anforderungen, Sensoriken und Schnittstellen anpassbar sein.

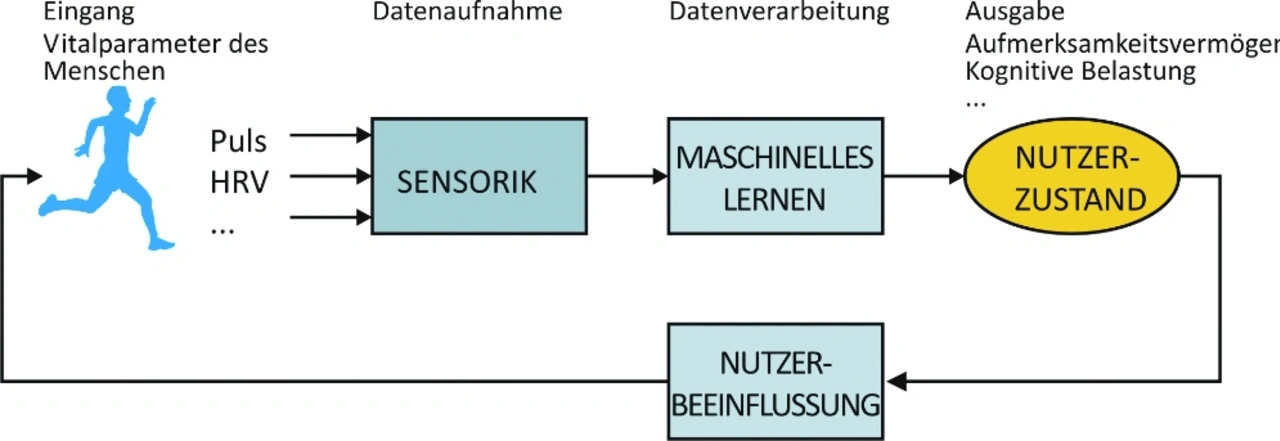

Für die adaptierte Embedded-Umgebung galten die Bedingungen geringe Stromaufnahme, niedrige Hardwarekosten und anwendbare Normen und Standards (Elektromagnetische Verträglichkeit, Soft- und Hardware-Entwicklung, Safety & Security). Weiterhin ist eine Realtime-Lernfähigkeit des Systems zu entwickeln und zu implementieren. Bild 1 zeigt die Struktur des geplanten Systems. Abhängig von der jeweiligen Einschätzung kann ein adaptives System unterschiedlich reagieren, um den Nutzer dabei zu unterstützen, wieder einen der Situation angemessenen Zustand zu erreichen. Ein denkbares Anwendungsbeispiel ist die Anpassung der Innenraumklimatisierung eines Fahrzeugs entsprechend des erkannten Fahrerzustands.

Durch Erfassung der genannten Eingangsgrößen und mit maschinellem Lernen soll der vitale und kognitive Zustand eines Nutzers abgeleitet werden. Die Evaluierung erfolgt mittels verschiedener Modelle, z. B. auch über Probanden. Mit einer »Closed Loop«-Funktion wird der Nutzerzustand laufend überprüft und kann bei Bedarf durch nachgeschaltete adaptive Systeme positiv beeinflusst werden. Die Erforschung und Umsetzung der nötigen Funktionalitäten sowie die Erprobung der Verfahren in einem möglichst realitätsnahen Aufbau als auch die Weiterentwicklung der Kompetenzen im beschriebenen Bereich der Nutzerzustandserkennung stehen dabei im Vordergrund.

Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn

Aus wissenschaftlicher Sicht zeigt das Projekt mehrere relevante Fragestellungen, die sich signifikant vom bestehenden Stand der Technik und den Arbeiten anderer Forschungsgruppen abgrenzen. Dies betrifft beispielsweise die Bewertung des aktuellen kognitiven Personenzustandes auf Basis in der Umgebung integrierter Sensorik, die Nutzeridentifikation auf Basis solcher kognitiver Zustandsinformationen, die Individualisierung von zugehörigen Klassifikatoren sowie die Selbstbewertung des Systems.

Folglich ist die Entwicklung von Techniken zur Personenidentifikation als Basis für vielfältige Anwendungen im Komfortbereich oder auch in sicherheitskritischen Anwendungen (z. B. Individualisierung von Komfortfunktionen wie Klimaanlage, Radio, Empfehlungssysteme) durch Untersuchung relevanter Vorverarbeitungsalgorithmen und Merkmalsextraktionsverfahren oder der Parametrisierung von Klassifikatoren zu bewerten. Weiter ist die Untersuchung von Möglichkeiten zur Individualisierung der Klassifikationstechniken nötig, beispielsweise durch Adaption der Techniken (z. B. inkrementelles Training der Klassifikatoren) zur Laufzeit bis hin zu aktiven Lernverfahren, bei denen Menschen Feedback zu ihrem Befinden geben.

Für die Fahrerzustandsklassifikation werden die Techniken zur Signalvorverarbeitung, zur automatischen Merkmalsselektion, zur Klassifikation auf Basis maschineller Lernverfahren (unter Berücksichtigung von Ensemble-Techniken) und Überprüfung der Techniken mit Beispieldaten unter Verwendung statistischer Testmethoden weiter optimiert. Konzeptionierung und Umsetzung der Verfahren erfolgen in modularer Form, sodass eine dynamische Anpassung an die jeweilige Zielhardware erfolgen kann.

Selbstbewertung bedeutet in diesem Zusammenhang: Das System ist so bemessen, dass es autonom entscheiden kann, wie sicher es sich mit der aktuellen Klassifikation ist. Dieses dient der Quantifizierung der Unsicherheit und erlaubt in einer konkreten Anwendung eine diversifiziertere Steuerung der entsprechenden Maßnahmen, die mit einer Klassifikation verbunden sind.

Grundsätzlich stellt bereits die Neuartigkeit des vorgeschlagenen Ansatzes ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Verfahren zur Nutzerzustands-modellierung dar.

Status des Projektes

Auf Grundlage des evaluierten Basissystems mit Nachweis der Erfüllung aller Anforderungen wurde insbesondere der Kontakt zu Sensorentwicklern gesucht, um eine berührungslose Sensorik hoher Genauigkeit einzusetzen, die den Anforderungen an das Gesamtsystem entspricht. Ein entsprechendes Patent wurde angemeldet.

Das System (Bild 2) wurde insoweit weiterentwickelt, dass die verteilte Hard- und Software-Umgebung, die für die Entwicklung eines funktionalen Prototypen und damit gegebener schneller Reaktion auf notwendige Hard- und Software-Änderungen sowie Nutzung von Standards, auf eine Embedded-Umgebung portierbar ist. Gleichfalls wird berücksichtigt, dass in weiteren Versionen eine Datenhaltung in der Cloud (Rohdatenübertragung per NFC, Bluetooth, Internet) sowie die dortige Auswertung mit Rücksendung und/oder Weiterverarbeitung der Ergebnisse möglich sind.

Im April 2017 wurde das F&E-Projekt VitaB (gefördert von LOEWE) mit der Universität Kassel gestartet, um das entwickelte System »breitbandig« für eine Vielzahl von Anwendungen zu nutzen. Dieses Projekt (HA-Projekt-Nr.: 545/17-27) wird im Rahmen von Hessen ModellProjekte aus Mitteln der LOEWE – Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, Förderlinie 3: KMU-Verbundvorhaben – gefördert.

Anwendungsbeispiele

Das Projekt ist bewusst darauf ausgelegt, dass sich aus dem Ergebnis mehrere Produkte ableiten lassen. Anwendungsbereiche für das Basissystem der Nutzerzustandserkennung sind die Medizintechnik (Digital Health), Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit:

Medizintechnik: Digital Health (Vitalparameter), »intelligente« Betten und Behandlungsstühle, Einbindung in medizinische Netzwerke.

Automotive: Intelligente Sitze, Anpassung der Komponenten im Auto, Unterstützung des autonomen Fahrens, Erhöhung der Sicherheit, automatische Hilfe.

Luft- und Raumfahrt: Intelligente Pilotensitze, Passagiersitze.

Sicherheit: Erkennung und Auswertung des vitalen und/oder des kognitiven Zustandes von Personen.

LITERATUR

[1] H. Fischer, Mit KI nichtinvasiv Blutzucker bestimmen: Neuronale Netze statt Nadel und Spritze. MEDIZIN+elektronik, 11.04.2017, http://www.medizin-und-elektronik.de/medizin-40-iot/artikel/ 140674/?cid=NL.

[2] Y.L. Pavlov: Random Forests. VSP, Utrecht, Boston, Köln, Tokyo. ISBN 90-6764-314-9, 2000. Auszug: https://books.google.de/books?id=07gpKU3npYUC&printsec=frontcover&dq=Random+Forest&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjX7L72qMzVAhXEtRQKHSeYBOkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Random%20Forest&f=false

[3] DIN EN ISO 10075-1:2015-12, Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 1: Allgemeine Konzepte und Begriff. DIN EN ISO 10075-1, Beuth Verlag, Berlin.

Hier geht’s zur vollständigen Ausgabe.

- KI für vitale und kognitive Parameter

- Projekt »VitaB«