Entwicklung von Erkennungsalgorithmen

Fehlalarme auf Intensivstationen reduzieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Ungültige Daten finden und eliminieren

Einer der überraschendsten – und anstrengendsten – Aspekte des Wettbewerbs war die mangelhafte Qualität der Signale, die von den Überwachungsgeräten der Intensivstation aufgenommen wurden. Dies ist nicht PhysioNet anzulasten, sondern ein Umstand, der durch Bewegungen der Patienten, Probleme bei der Verkabelung und Elektroden, falsches Anbringen von Kontakten, falsch eingestellte Geräte und andere Faktoren verursacht wird. Gerät ein Signal in die Sättigung, bedeutet dies in aller Regel schlechte Signalqualität. Denn durch die Sättigung wird das Signal verzerrt und die Amplitude der Wellenform abgeflacht (Bild 1).

Um die Effekte der Sättigung und des Signalrauschens zu minimieren, mussten die Matlab-Algorithmen in der Lage sein, ungültige Daten der Eingangssignale zu erkennen und zu eliminieren. Die Algorithmen analysierten dazu die statistischen Eigenschaften jedes Signals in 2-Sekunden-Blöcken. Alle diese Blöcke wurden anhand des maximalen und minimalen Ausschlags sowie anhand einer Standardabweichung analysiert, um Grenzwerte für gültige Daten zu erstellen. Die Algorithmen erkannten Bereiche mit höherfrequentem Rauschen, indem sie die Hüllkurve des Signals innerhalb eines Frequenzbereichs von 70 bis 90 Hz prüften. Durch Errechnen eines Histogramms der Signalamplitude sowie durch Vergleichen des Werts der ersten und letzten Histogrammklasse mit Werten der mittleren Klasse erkannten die Algorithmen eine Signalsättigung.

Alle als ungültig erkannten Signale wurden von den übrigen Algorithmen zur Erkennung von Herzschlägen ignoriert. Deshalb musste der Algorithmus zur Erkennung ungültiger Daten so eingestellt werden, dass er nicht zu viele Daten eliminiert. Denn wie Bild 1 zu entnehmen ist, kann selbst ein gesättigtes Signal noch auswertbare Informationen enthalten.

Erkennen von QRS-Komplexen

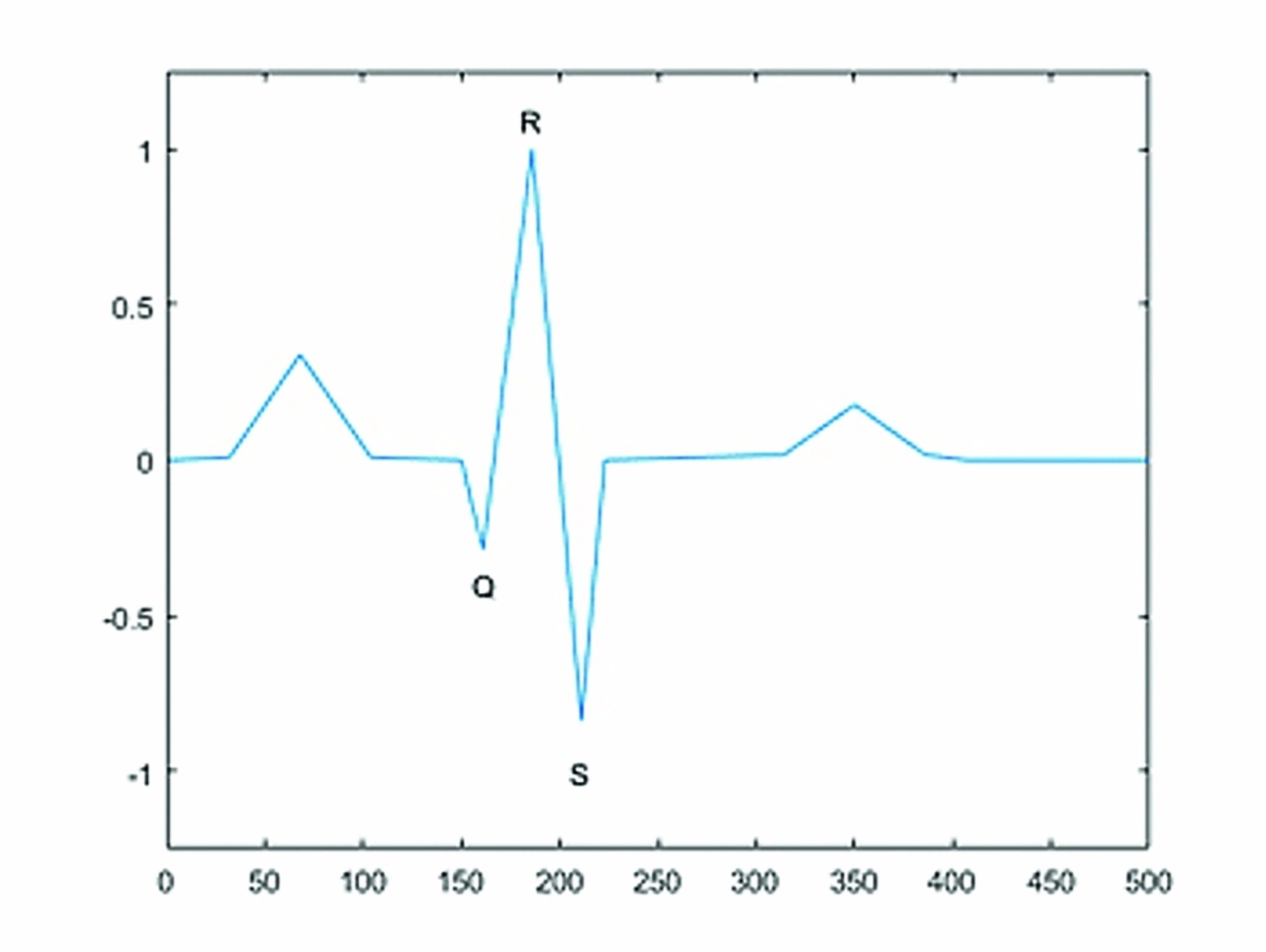

In einem EKG werden Herzschläge durch drei aufeinander folgende Ausschläge des Signals charakterisiert, gemessen von der Grundlinie (Bild 2). Diese Ausschläge, bekannt als QRS-Komplexe, spiegeln die Aktivität der Ventrikel wieder. Sie gehören zu den wichtigsten Faktoren bei der Diagnose von Asystolie, Bradykardie und Tachykardie.Um QRS-Komplexe in EKG-Kanälen zu erkennen, berechnen die entwickelten Algorithmen Hüllkurven in drei Frequenzbereichen. Dazu verwenden sie Fourier-Transformationsfunktionen der »Signal Processing Toolbox«. Durch Analyse und Gegenüberstellung der Ausschläge dieser drei Hüllkurven lassen sich nicht nur QRS-Komplexe erkennen, sondern normale von ventrikulären Herzschlägen unterscheiden und falsche QRS-Komplexe herausfiltern, die durch Stimuli von Herzschrittmachern entstehen.

Für das Erkennen von QRS-Komplexen in den Kanälen von PPG-Geräten und ABD-Geräten war jedoch eine andere Herangehensweise erforderlich. Bei diesen Kanälen wenden die Algorithmen einen einfachen Tiefpassfilter der Signal Processing Toolbox an und identifizieren anschließend lokale Minima innerhalb des gefilterten Signals. Die Rechenvorschriften interpolieren das Signal linear auf beiden Seiten eines jeden Minimums und überprüfen die Steigung der entstehenden Geraden, um so herauszufinden, ob das Minimum von einem QRS-Komplex stammt.

Prüfen auf normalen Herzrhythmus

Das Ergebnis des Erkennungsalgorithmus von QRS-Komplexen ist eine Reihe von Zeitpunkten, zu denen die R-Signalspitze eines jeden QRS-Komplexes innerhalb der letzten 10 bis 16 Sekunden eines erfassten Signals liegt. Anhand der Werte der R-Signalspitzen errechnet der Algorithmus RR-Intervalle (Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen). Funktionen der »Statistics and Machine Learning Toolbox« werden aufgerufen, um eine statistische Analyse der RR-Intervalle durchzuführen und auf normale Herzrhythmen zu prüfen. Neben der Summation und Berechnung des Mittelwerts und der Standardabweichung der Intervalle berechnen die Algorithmen zudem die minimale und maximale Herzschlagfrequenz. Danach vergleichen sie alle errechneten Ergebnisse mit anerkannten Grenzwerten für normale Rhythmen, um Herzschlagserien mit angemessener QRS-Komplexverteilung zu identifizieren. Besteht einer der Kanäle (EKG, PPG, ABD) den Test, wird die Herzschlagfrequenz als normal angesehen und ein Alarm als Fehlalarm erkannt. Anhand dieser Analyse konnten bereits 35 Prozent der Fehlalarme in den Trainingsdaten erkannt werden.

Auswertung der Alarme

Stellen die Algorithmen ungewöhnliche Herzaktivitäten auf allen Kanälen fest, wird als nächstes untersucht, ob der vom Überwachungsgerät der Intensivstation ausgelöste Alarm bestätigt oder abgelehnt wird.

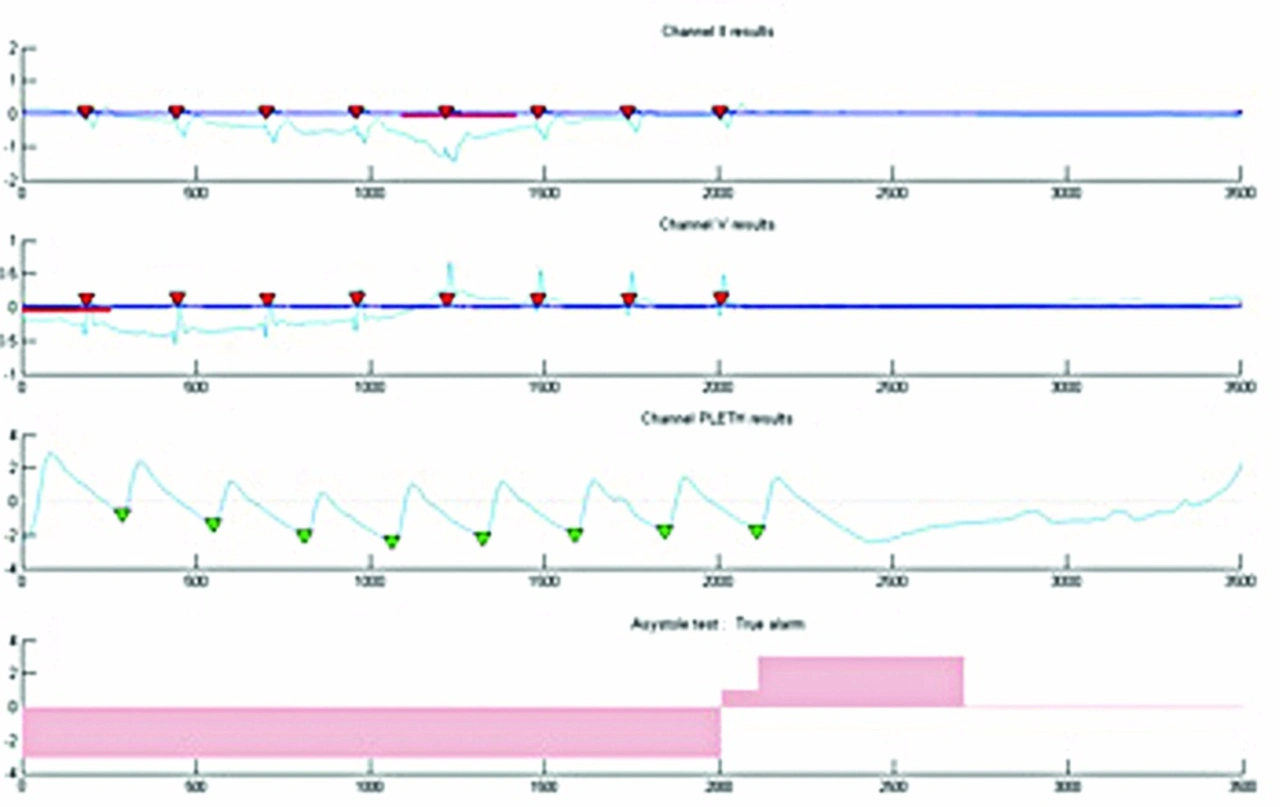

Das Verfahren zur Erkennung von Asystolie verwendet dazu einen Abstimmungsalgorithmus, der den einzelnen Kanälen eine Gewichtung je nach deren Ungültigkeitsrate zuordnet. Kanäle mit einer niedrigen Ungültigkeitsrate haben höheren Einfluss auf das Ergebnis. Der Algorithmus unterteilt die Signale der einzelnen Kanäle in Abschnitte mit 3,2 Sekunden Dauer und ermittelt für jeden Abschnitt einen resultierenden Vektor »R«. Dieser wird errechnet durch Addieren der gewichteten Abstimmungswerte aller Kanäle, in denen keine Herzaktivität gemessen wurde, und Subtrahieren der gewichteten Abstimmungswerte aller Kanäle, auf denen eine Herzaktivität erkennbar war. Sobald ein Wert des resultierenden Vektors »R« positiv ist, meldet der Algorithmus, dass Asystolie erkannt wurde (Bild 3).

Das Verfahren zur Erkennung von Bradykardie, Tachykardie und ventrikulärer Tachykardie berechnet die Schläge pro Minute mithilfe der RR-Intervalle aus dem zuverlässigsten Kanal (meist EKG). Sobald die Herzschlagfrequenz unter 46 Schläge pro Minute fällt, meldet der Algorithmus eine Bradykardie. Überschreitet hingegen die Herzschlagfrequenz 130 Schläge pro Minute oder 95 ventrikuläre Schläge pro Minute, meldet der Algorithmus eine Tachykardie oder ventrikuläre Tachykardie.

- Fehlalarme auf Intensivstationen reduzieren

- Ungültige Daten finden und eliminieren

- Test auf Kammerflimmern