Frequenzbänder

Stört LTE 800 das 868-MHz-Band?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wie stark funkt LTE ins 868-MHz-Band?

Die folgend geschilderten Untersuchungen zu den Gründen, Randbedingungen und zur Intensität der Einstrahlung von LTE in das 868-MHz-SRD-Band wurden in einer Kooperation zwischen der Firma IK Elektronik GmbH [2] und dem Stiftungslehrstuhl für Systemzuverlässigkeit an der Technischen Universität Chemnitz [3] durchgeführt.

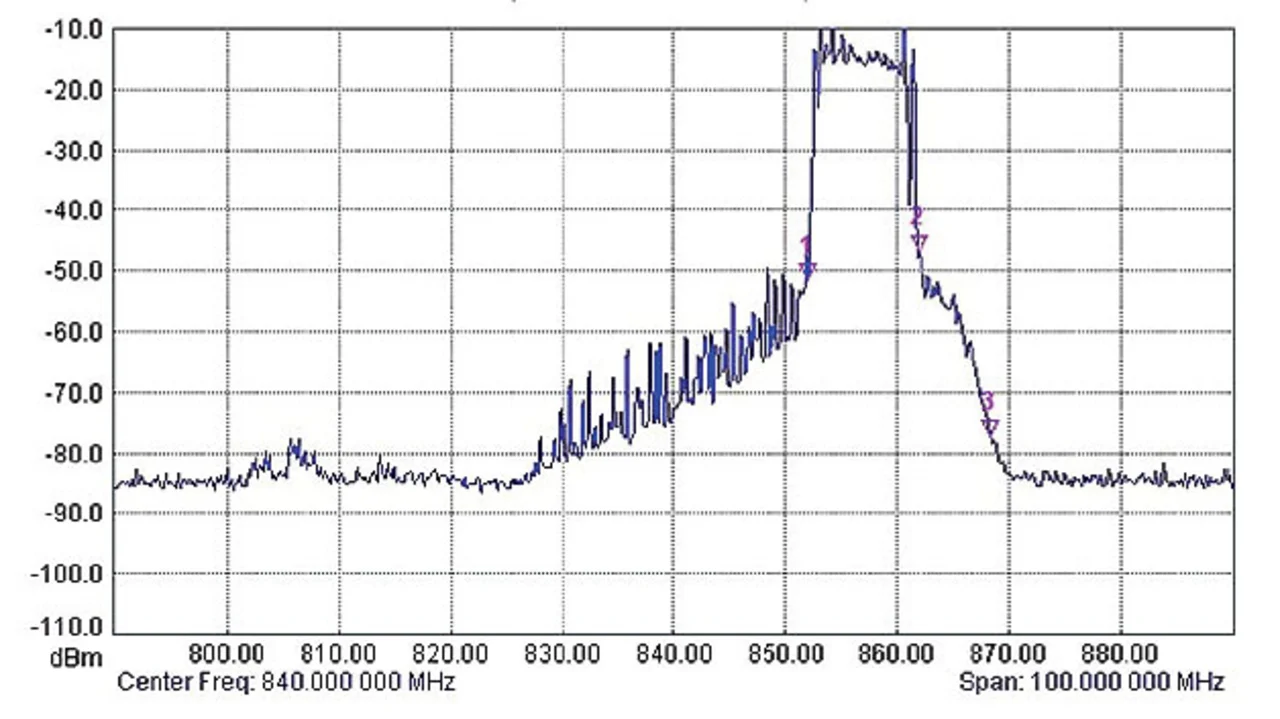

Die LTE-Basisstationen [4] senden zwar mit relativ hoher Leistung (+60 dBm/10 MHz ERP Leistung pro Bandbreite), sind aber im Frequenzbereich und auch räumlich in den meisten Fällen so weit von den SRD-Geräten entfernt, dass deren Einfluss vernachlässigt werden kann. LTE-Endgeräte [5] senden auf Frequenzen, die teilweise nur 10-30 MHz „neben“ den SRD-Frequenzen liegen. Ihre Sendeleistungsdichte ist ungefähr auf +20 dBm/10 MHz begrenzt. Dies ist im Vergleich zu den im SRD-Band [6] genutzten Leistungen aber immer noch beachtlich. Spektrale Nebenaussendungen und Störungen aus diesen Aussendungen der Endgeräte können also in das SRD-Band einstreuen, insbesondere wenn diese Endgeräte in der Wohnung sehr nahe an SRD-Empfängern stehen oder im Ernstfall sogar in einem Gerät verbaut wurden. Gerade die von der Deutschen Telekom verwendeten Frequenzen bis 862 MHz liegen nahezu direkt neben dem SRD-Band, so dass hier die größten Probleme zu erwarten sind.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Störungen durch LTE führen im SRD-Band in erster Linie zu einer Anhebung des Rauschniveaus. Diese Anhebung kann messtechnisch nachgewiesen werden, wie Bild 2 zeigt. Für die Messungen wurden folgende Randbedingungen verwendet: Abstand zur LTE-Antenne 10 cm, Spektrumanalysator mit Stabantenne mit einer Auflösebandbreite von 30 kHz. Festgestellt wurde eine Rauschleistung von -77,3 dBm/30 kHz (Leistung pro Bandbreite, also Leistungsdichte). Das entspricht einer normierten Rauschleistungsdichte von -122 dBm/Hz am Empfänger.

Das erlaubte Maximum an Störausstrahlung durch LTE-Endgeräte im SRD-Band liegt bei typisch -11,5 dBm/1 MHz (-71,5 dBm/Hz [5]). Praktische Messungen zeigten, dass in 10 cm Abstand je nach verwendeten Antennen am Empfänger Werte bis zu -115 dBm/Hz erreicht werden. Je nach Bandbreite des Empfängers und Abstand zum LTE-Endgerät ergibt sich am Eingang eine entsprechende Stör-Rauschleistung, die dazu beiträgt, dass die Empfänger-Empfindlichkeit reduziert wird.

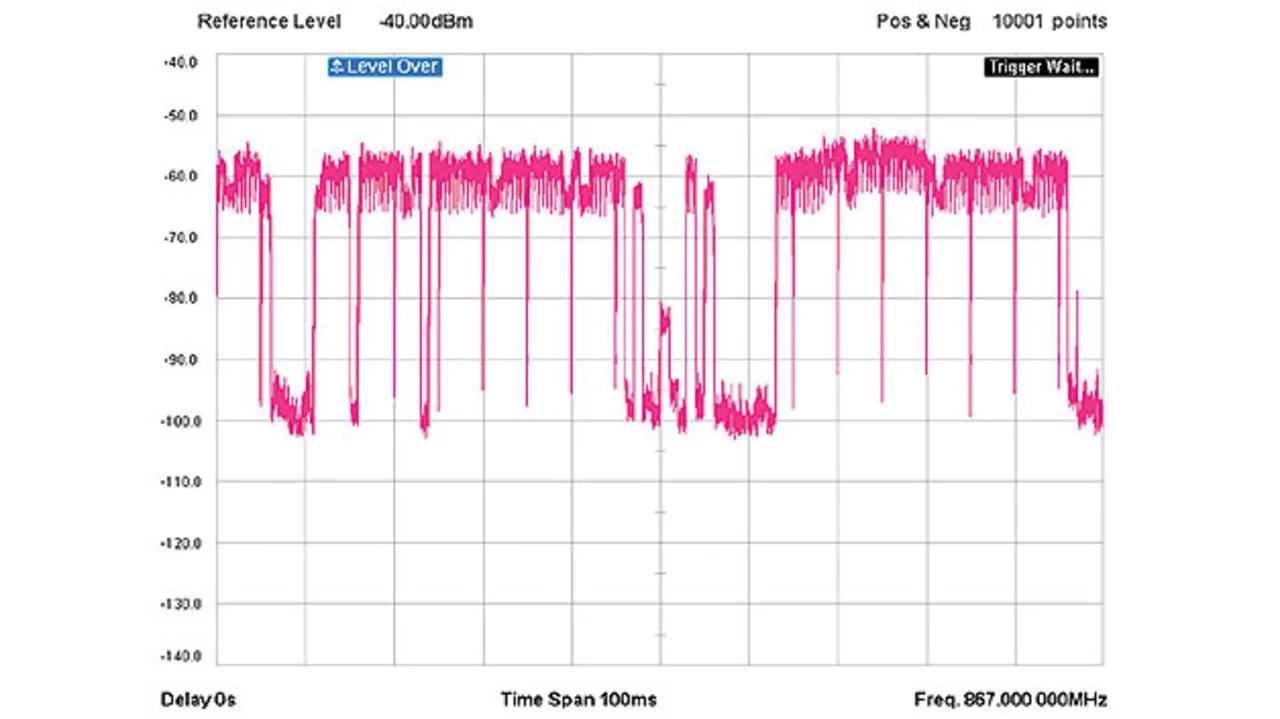

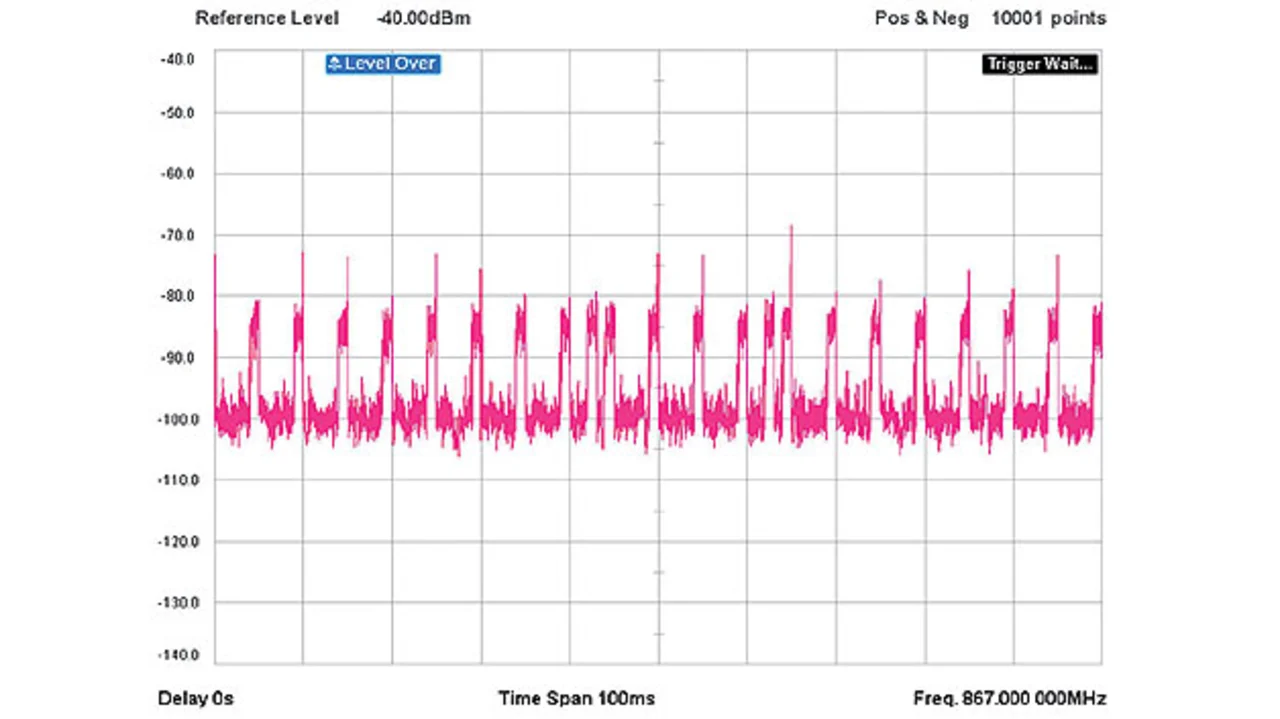

Die Störungen aus dem LTE-Band sind auch zeitlich nicht gleichverteilt. Im Ruhezustand, in dem das Endgerät zwar im Netz eingebucht ist, aber keine Daten sendet, werden nur sporadisch höhere Störimpulse generiert (Bild 3). Dies kann zu Bitfehlern führen, die ein robustes Funkprotokoll mittels Korrekturmaßnahmen ausgleichen kann. Wird allerdings ein größerer Daten-Upload vom Endgerät angestoßen (Bild 4), ändert sich die Situation. Jetzt wird über einen längeren Zeitraum (Bild 3 und 4 zeigen 100 ms mit einer typ. Auflösebandbreite von 300 kHz) ein hoher Störpegel generiert, der sich sehr negativ auf die Übertragungssicherheit der SRD-Funkverbindung auswirken wird.

Keine Störungen mehr - ab welcher Entfernung?

Anhand der Messergebnisse bzw. der normativen Grenzwerte der Störaussendung bei LTE kann für jedes bekannte Funksystem im 868-MHz-Band nach der Friis’schen Formel zur Freiraumausbreitung in erster Näherung abgeschätzt werden, ab welchem Sicherheitsabstand des LTE-Senders zum SRD-Empfänger keine Störungen mehr zu erwarten sind, weil die Störleistung unter das ohnehin vorhandene Rauschniveau sinkt. Je nach konkret verwendeter Systemarchitektur liegt der sichere Abstand zwischen 15 und 30 m. In der Praxis wird es aber möglich sein, mit deutlich geringeren Sicherheitsabständen zu arbeiten, da

- der Abstand zwischen Störer und Empfänger quadratisch in die Berechnung des notwendigen Sicherheitsabstandes eingeht und bereits damit nach wenigen Metern praktisch kaum noch Störkomponenten vorhanden sind,

- kurzzeitige Störungen durch die meisten Funkprotokolle im SRD-Bereich ausgeglichen werden können,

- die LTE-Anbieter ihre Upload-Geschwindigkeit begrenzen und Uploads aus wirtschaftlichen Erwägungen drosseln und

- Geräte im SRD-Bereich nur selten an der Grenze ihrer Funkreichweite arbeiten.

Ein Maß für die Reichweite (und indirekt auch für die Qualität) einer Funkverbindung heißt Link Budget. Befinden sich bei gegebener Modulationsart, Sendeleistung, Empfangsempfindlichkeit und bei gegebenen Antennen Sender und Empfänger in geringerem Abstand als der Grenzreichweite beieinander, entsteht eine Sicherheitsreserve (Link-Budget-Reserve), welche zur Übertragungssicherheit beiträgt. Eine Störeinstrahlung reduziert diese Reserve möglicherweise sogar soweit, dass nur noch kürzere Reichweiten erzielbar sind. Die Störeinstrahlung bzw. die Anhebung des Störrauschens kostet also Budget-Reserve.

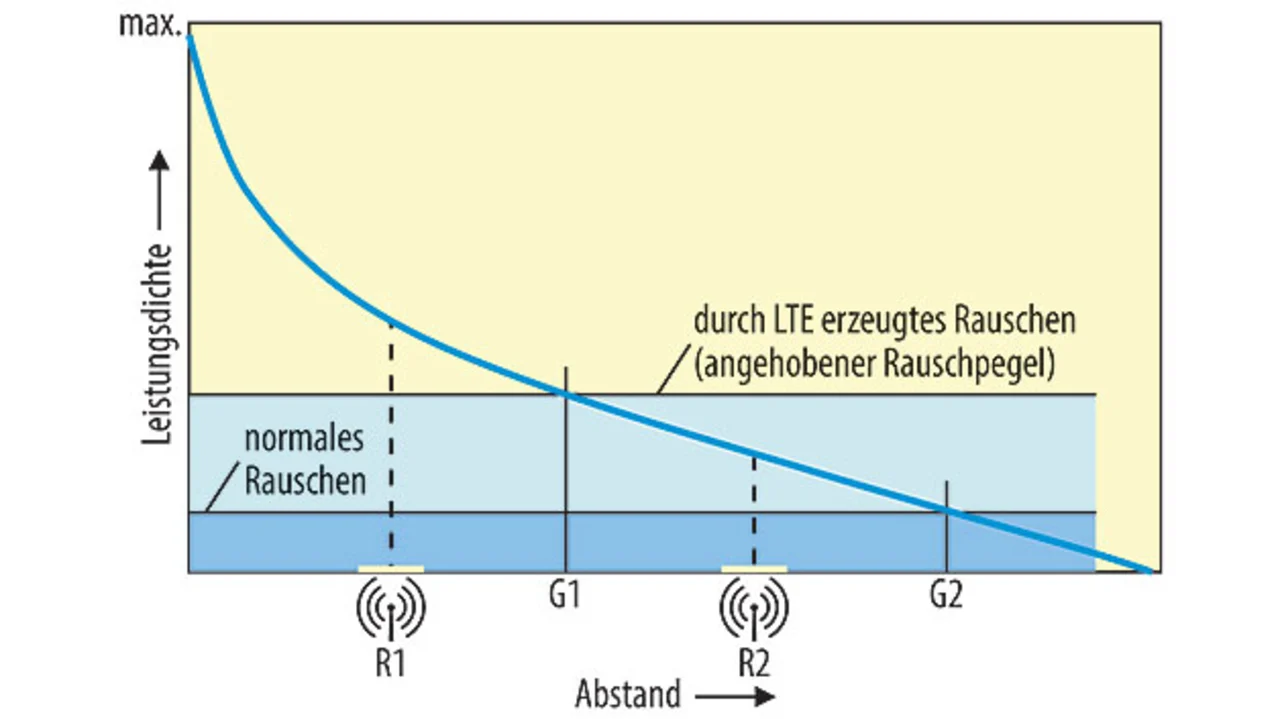

Bild 5 illustriert diesen Zusammenhang. Die Leistungsdichte an einem Empfänger fällt vom Maximum am Koordinatenursprung (wo der Sender steht) quadratisch und fällt am Punkt G2 unter den Rauschpegel, der von der Empfängerempfindlichkeit und anderen Einflüssen definiert wird. Dieser Punkt ist die maximale Reichweite des Funksystems. Empfänger in den Punkten R1 und R2 können das Signal sicher empfangen. Hebt ein LTE-Störer diesen Rauschpegel an, sinkt die Reichweite auf den Punkt G1. Die Funkverbindung zum Empfänger am Punkt R2 ist nunmehr gestört, die Verbindung zum Empfänger am Punkt R1 ist weiterhin möglich, da hier eine hohe Link-Budget-Reserve vorhanden war. Die Höhe des Störeintrages hängt vom Abstand des LTE-Störers zum betrachteten Empfänger ab.

- Stört LTE 800 das 868-MHz-Band?

- Wie stark funkt LTE ins 868-MHz-Band?

- Einfluss auf die verschiedenen am Markt verfügbaren Funkprotokolle

- Robustheit von Anwendungen gegenüber LTE-Störungen

- Mit Störungen wird man leben müssen