Industrielle Funkkommunikation

Hochzuverlässig für Smart Factories

Die Datenübertragung per Funk hat bezüglich der einfachen und flexiblen Installation Vorteile, jedoch ist sie störanfälliger als die leitungsgebundene Übertragung. Mit einem weiterentwickelten Token-Ring-Verfahren lassen sich die Nachteile des Funkkanals kompensieren.

Der Arbeitskreis Industrie 4.0 beschreibt in seinem Abschlussbericht [1] das Zukunftskonzept Industrie 4.0 (I4.0) als den Einsatz von „autonomen, sich situativ selbst steuernden, sich selbst konfigurierenden, wissensbasierten, sensorgestützten und räumlich verteilten Produktionsressourcen (Produktionsmaschinen, Roboter, Förder- und Lagersysteme, Betriebsmittel) inklusive deren Planungs- und Steuerungssysteme”. Ein Kernelement ist dabei die Smart Factory, die vollständig vernetzte Fabrik, die erstmals neben Produktionsmitteln auch Produkte, Ressourcen und Menschen datentechnisch miteinander verbindet. Als „Cyber-Physical Systems“ (CPS) sollen diese nicht nur innerhalb einer Fabrik, sondern weltweit vernetzt werden. Der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) fällt darum in der Entwicklung von Industrie-4.0-Anwendungen eine Schlüsselrolle zu.

Kommunikation in gegenwärtigen Fabriken

Auch in heute modernen Fabriken spielt die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) eine wichtige Rolle. Die Koordination von Fließbändern, Robotern und aktuellen Lagersystemen ist ohne netzwerkgebundenen Datenaustausch nicht denkbar. Ebenso läuft die Kommunikation unter den Mitarbeitern einer Fabrik inzwischen fast ausschließlich auf digitalem Wege. Allerdings basiert nur ein vergleichsweise geringer Anteil des Datenaustauschs in heutigen Fabrikhallen auf Funkkommunikationssystemen. Der Grund für die Vorherrschaft leitungsgebundener Systeme liegt in deren vergleichsweise hoher Zuverlässigkeit, Ausfall- und Abhörsicherheit sowie den geringen Verzögerungszeiten, die beim Zugriff auf das Übertragungsmedium entstehen. Insbesondere für die Steuerung und Regelung von Produktionsmitteln wie Robotern sind diese Eigenschaften unabdingbar, da verzögerte, verfälschte oder sogar fehlende Steuer- und Regelungssignale bei der Güterproduktion signifikanten Schaden anrichten können. Ein Produktionsroboter, der sich mit einer Roboterarmgeschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 2,5 m/s2 [2] bewegen kann und der ein für ihn gesendetes Stopp-Signal nicht empfängt, verdeutlicht, worin die Problematik einer unzuverlässigen Kommunikation in der industriellen Produktion liegt.

Jobangebote+ passend zum Thema

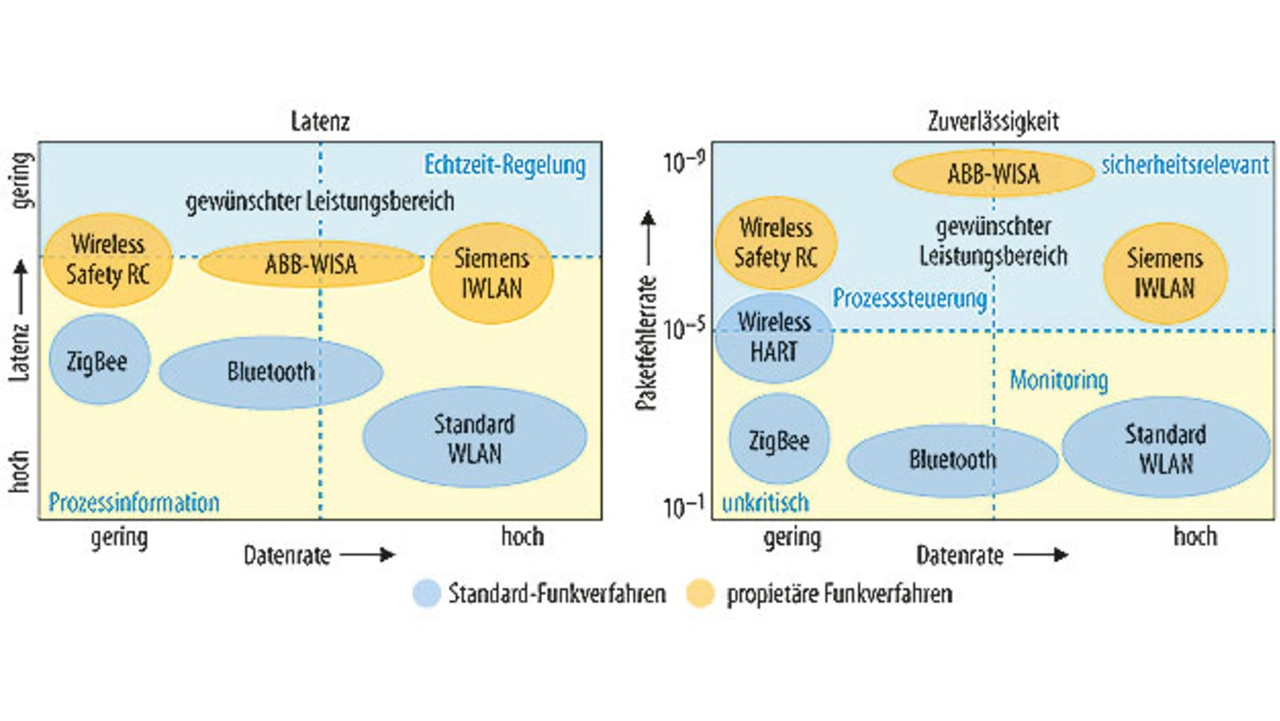

Dennoch gibt es auch heute schon Anwendungen, insbesondere im Bereich autonomer Fahrzeuge, die aufgrund ihrer inhärenten Flexibilität eine leitungsgebundene Kommunikation nicht zulassen. Die meisten Anwendungen für Funkkommunikation sind als Wartungsprogramme so entworfen, dass die Übertragungscharakteristik von Standardfunktechniken wie WLAN (Wireless Local Area Network) oder Bluetooth für deren korrekte Funktion ausreichend ist. Für kritische Prozesssteuerungsaufgaben oder sicherheitsrelevante Anwendungen ist das allerdings nicht der Fall. Für einige wenige spezielle Szenarien gibt es proprietäre Funkkommunikationssysteme, die in individuellen Eigenschaften den Standardfunksystemen überlegen sind, dafür aber in anderen Eigenschaften nicht die Leistungsmerkmale erreichen, die für eine ideale Übertragung wünschenswert wären (Bild 1). Zu den bekannteren Vertretern dieser Kommunikationsnetze gehören das Siemens IWLAN und das WISA-System von ABB. Darüber hinaus existieren Produkte verschiedener mittelständischer Hersteller aus Deutschland, wie E. Dold & Söhne, Welotec, Steute oder Hubitron und internationale Firmen wie Humanisitic Robots, (USA), Autec SRL (IT) oder Laird PLC (UK), die in Bild 1 als „Wireless Safety Remote Control (RC)“ zusammengefasst sind.

Bedarf an Funkkommunikationssystemen neuer Generation

Der Anteil proprietärer Funksysteme zur Ansteuerung kritischer Anwendungen ist heute noch sehr gering. Mit der zu erwartenden steigenden Anzahl von Kommunikationsknoten und der notwendigen wesentlich höheren Beweglichkeit und Flexibilität dieser wird die kabelgebundene Kommunikation in Smart Factories jedoch schnell an ihre Grenzen stoßen. Darum wird der Bedarf an leistungsfähigen Funkkommunikationssystemen, die eine echte Alternative zu Kabelverbindungen darstellen, stetig wachsen. Die Herausforderungen moderner Fabrikationsanlagen verlangen darum nach einer neuen Generation industrieller Funkkommunikationssysteme, die insbesondere in den Bereichen Übertragungszuverlässigkeit, Latenz (Echtzeitfähigkeit), Sicherheit und Koexistenz den heute existierenden Funksystemen überlegen sind.

Die Bedeutung des Medienzugriffs für echtzeitfähige Funksysteme

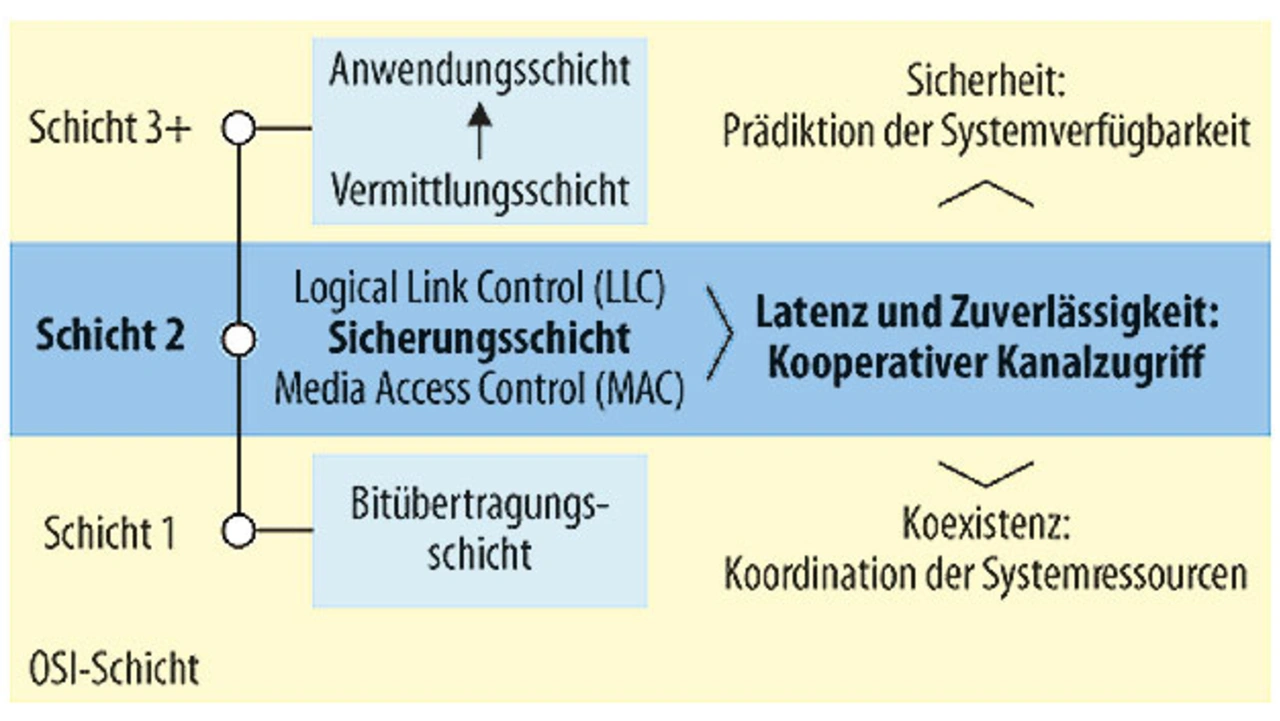

Das OSI-Schichtenreferenzmodell [3] teilt die Kommunikation in der Informationstechnik in sieben Schichten ein. Dabei sind die Eigenschaften der unteren beiden Schichten, die physikalische (PHY) Übertragungs- sowie die Datensicherungsschicht (Data Link Layer – DLL) systembedingt, wogegen die oberen Schichten (Transport- bis Applikationsschicht) im Allgemeinen systemunabhängig arbeiten. In den letzten Jahren hat sich OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [4] als PHY-Standard für WLAN, Digital Video und Audio Broadcasting (DVB/DAB) und auch den zellulären Mobilfunk (LTE, 5G) durchgesetzt. Dagegen unterscheiden sich diese Funkstandards stark in der Datensicherungsschicht, insbesondere beim Medienzugriffsverfahren (Medium Access Control – MAC). Die Unterschiede bei der erreichbaren Zuverlässigkeit und Latenz, also der wahrgenommenen Qualität, zwischen einem Mobilfunk-Telefonat und einem über WLAN geführten VoIP-Anruf (Voice over IP) sind maßgeblich auf die Unterschiede im Medienzugriffsverfahren zurückzuführen. Dabei spielt eine besondere Rolle, dass im Gegensatz zum Mobilfunk im WLAN ein stochastisches Zugriffsverfahren zum Einsatz kommt: Carrier Sense Multiple Access (CSMA).

Vereinfacht beschrieben wird im Gegensatz zu den gängigen Mobilfunksystemen ein zusätzlicher WLAN-Teilnehmer nicht von der Nutzung ausgeschlossen, nur weil die zur Verfügung stehenden Ressourcen kaum für die Übertragung der bereits vorhandenen Datenströme ausreicht. Er wird stattdessen, wie alle anderen Teilnehmer, versuchen, einen Zeitpunkt zu finden, in dem der Kanal nicht benutzt wird, und anfangen zu senden, sobald er einen solchen Zeitpunkt gefunden hat.

Sollte es dabei zu einer Kollision kommen, weil ein anderer Teilnehmer zur selben Zeit ein Datenpaket über den Kanal schicken wollte, werden sich beide Teilnehmer für eine jeweils zufällig bestimmte Zeit zurückziehen, bevor sie einen neuen Versuch wagen. Je mehr Teilnehmer im gleichen Funknetz oder vielmehr im gleichen Frequenzband kommunizieren möchten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für solche Kollisionen und desto geringer ist der Durchsatz, der tatsächlich im Funksystem erreicht werden kann. Für ein echtzeitfähiges, hochzuverlässiges Funksystem ist ein solcher stochastischer Zugriff unbrauchbar. Um ein entsprechend geeignetes Funksystem zu entwickeln, muss also besonderes Gewicht auf die Datensicherungsschicht (OSI-Schicht 2) gelegt werden (Bild 2).

- Hochzuverlässig für Smart Factories

- Echtzeitfähige Datensicherungsschichten

- Das EchoRing-Funksystem

- Das Echo-Prinzip trägt schon bei kleinen Netzwerken