Funk-Transceiver und Antennen

Antennen-Abstimmung und -Verstimmung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Antennen-Verstimmungsmechanismen

Bevor die Antennenabstimmung näher behandelt wird, sollte bekannt sein welche Mechanismen zu einer Antennenverstimmung führen – und wie sich diese abschwächen oder vermeiden lassen. Zwei verschiedene Mechanismen können eine Antenne verstimmen:

- Eine Änderung der Materialeigenschaften in der Nähe der Antenne.

- Leitende Oberflächen in der Nähe der Antenne.

Materialeigenschaften in Antennennähe

Wie eingangs erwähnt, ist eine Antenne ein Strahlungselement, dessen Länge einen Bruchteil oder ein Vielfaches einer Wellenlänge bei der Betriebsfrequenz misst. Wenn sich eine Welle jedoch durch andere Materialien als Luft bewegt, wird ihre Wellenlänge um den Faktor der Dielektrizitätszahl (εr) bzw. der relativen Permittivität des Mediums verringert.

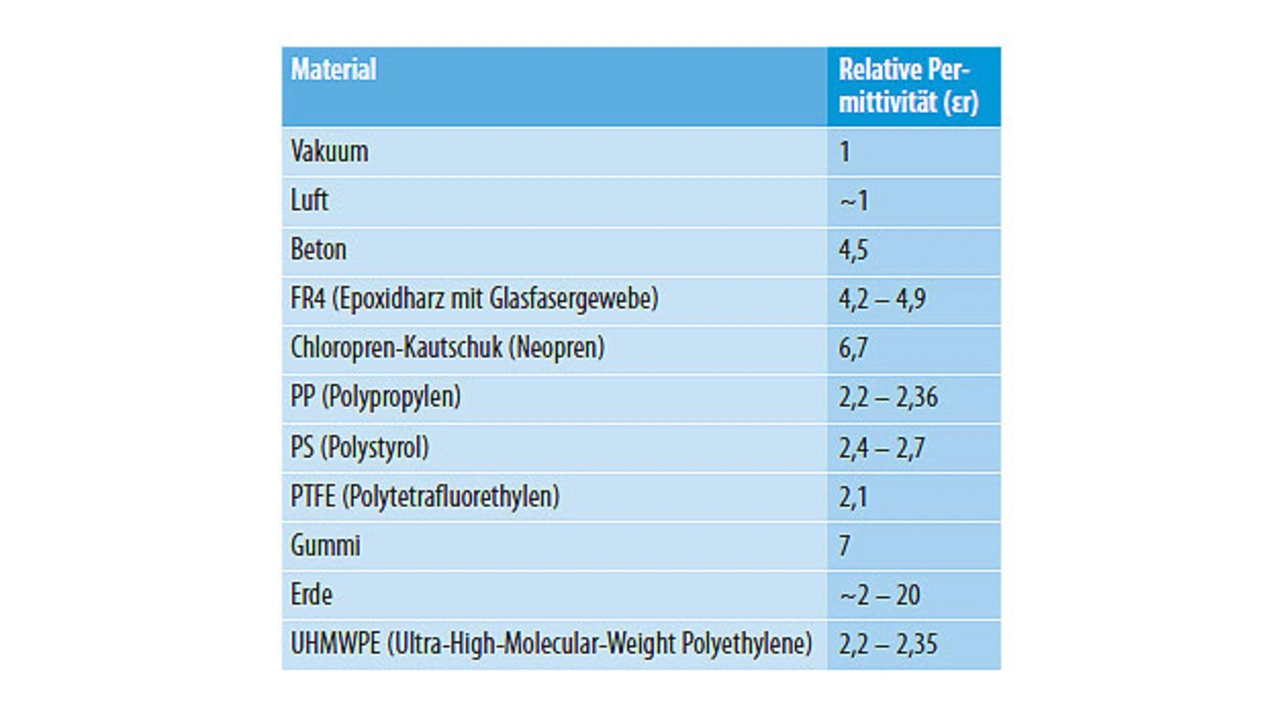

In der Folge kann eine Antenne, die für einen bestimmten Bruchteil einer Wellenlänge ausgelegt ist, zu lang sein, wenn sie statt von Luft von Leiterplattenbasismaterial umgeben ist. Eine PCB-Antenne hat deshalb im Vergleich zu einer senkrecht montierten Drahtantenne immer eine kürzere Länge. Relative Permittivitätswerte gängiger Materialien sind in der Tabelle 2 aufgeführt.

Die Auswirkung einer Änderung des Mediums auf die Antenne hängt auch von der relativen Position der Antenne zur Diskontinuität im Medium ab und ist am deutlichsten im Nahbereich der Antenne in einem Radius von ungefähr ≤0,16 λ von der Antenne wahrnehmbar. Innerhalb dieses Radius beeinflussen Feldkomponenten die Antennenimpedanz an der Stelle, an der das leitungsgeführte Signal in die Antenne eingespeist wird.

Im Frequenzband von 902 bis 928 MHz beträgt der reaktive Nahfeldabstand ~52 mm, so dass die Leiterplatte, das Gehäuse, die Membran, das Vergussmaterial oder das Medium, in dem das Gerät installiert wird – z. B. Boden- oder Feuchtigkeitssensoren – die dargestellte Antennenimpedanz beeinflusst.

Einfluss leitender Oberflächen

Ein Referenzdesign lässt sich ohne Berücksichtigung der Einschränkungen durch den Formfaktor erstellen. Für das Endprodukt kann dann die verfügbare Leiterplattenfläche eingeschränkt sein und häufig zu Kompromissen zwingen. Beispielsweise kann eine Drahtantenne, die senkrecht zu einer Massefläche ausgerichtet sein soll, so gebogen werden, um Platz zu sparen, dass sie parallel zur Leiterplatte liegt. Aber auch Eingriffe in die Massefläche der Leiterplatte, leitfähige oder elektrostatische Materialien wie mechanische Halterungen, Bedienelemente, Anzeigen usw. beeinflussen die Antenneneigenschaften.

Eine Massefläche oder leitende Oberfläche in Antennennähe verringert die Betriebsfrequenz der Antenne und macht eine kürzere Antenne erforderlich. Dieser Masseflächen-Mechanismus wird als kapazitive Belastung bezeichnet.

Anbieter integrierter Antennen stellen Layout-Richtlinien bereit, die den Mindestabstand zwischen Antennen- und PCB-Masseflächen definieren. Darüber hinaus geben zahlreiche Beiträge zu Leiterbahnstrukturen Mindestabstände vor.

Optimale Antennen-Abstimmung

Das Abstimmen der Antenne soll sicherzustellen, dass sie eine 50-Ω-Last für den Schaltkreis darstellt und die Anpassung an das Betriebsfrequenzband erfolgt, um die Rückflussdämpfung (RL) zu minimieren. Dies stellt sicher, dass die maximale Sendeleistung in der Antenne absorbiert und nicht reflektiert wird oder „verloren geht“.

Die Forderung, die Antennenimpedanz an die charakteristische Impedanz der Schaltung (50 Ω) anzupassen, lässt sich anhand der Theorie zur Leistungsanpassung erklären. Diese besagt, dass die maximale Leistung übertragen wird, wenn der Widerstand der Last dem Widerstand der Quelle entspricht – von ihren Ausgangsklemmen aus gesehen.

In Bezug auf die Impedanzanpassung kann gezeigt werden, dass die maximale Leistung übertragen wird, wenn die Quellenimpedanz mit der konjugiert komplexen Last übereinstimmt, oder ZS = ZL*.

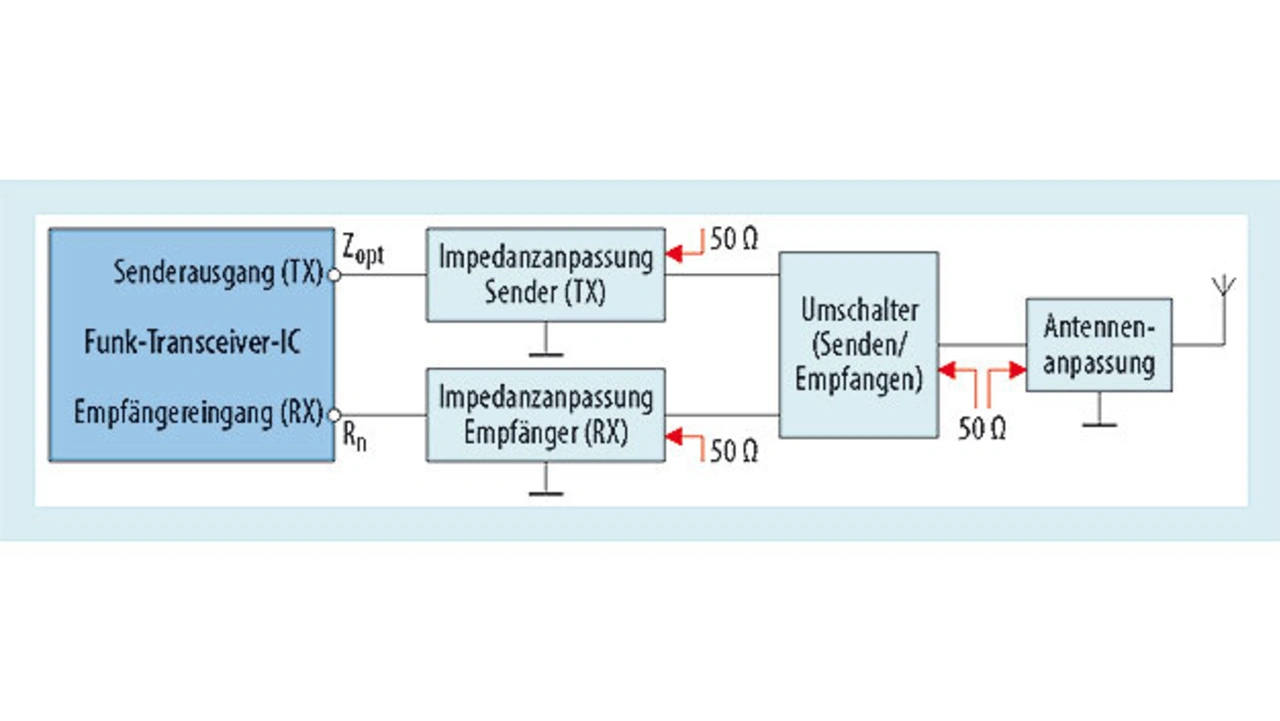

Aufgrund der Reziprozitätstheorie ist die Impedanz der Antenne sowohl beim Senden als auch beim Empfangen gleich. Im Blockschaltbild eines Funktransceivers (Bild 3) haben deshalb alle Tore des Umschalters (Senden/Empfangen) eine Impedanz von 50 Ω. Die Sender- und Empfänger-Anpassungsnetzwerke transformieren dazu die Ausgangs- und Eingangsimpedanz des Transceiver-ICs auf 50 Ω.

Zu beachten ist, dass der Umschalter nicht unbedingt eine rein ohmsche Last von 50 Ω für die Schaltung darstellt, sondern nur für ein nominales 50-Ω-System ausgelegt ist. Schließlich transformiert das Antennenanpassungsnetzwerk die nominale 50-Ω-Impedanz in den konjugiert komplexen Wert der Antenne.

Die Antennenimpedanz am Einspeisepunkt wird durch das die Antenne umgebende Medium beeinflusst. Es ist wichtig, dass die Antenne an einem Beispiel der Anwendungsumgebung abgestimmt wird. Wird z. B. eine Anwendung entwickelt, die eine vergossene Leiterplattenbaugruppe erfordert, sollte die Antenne in einer Form aus dem umgebenden Vergussmaterial abgestimmt werden.

Methoden zur Antennen-Abstimmung

Die empfohlene Methode zum Abstimmen einer Antenne besteht darin, den Eingangsreflexionsfaktor (S11) R + jX- und die Magnituden oder das Stehwellenverhältnis mit einem Netzwerkanalysator (VNA – Vector Network Analyzer) zu überwachen. Der Messanschluss des Netzwerkanalysators sollte dazu an der Stelle kalibriert werden, an der er mit der Schaltung verbunden ist.

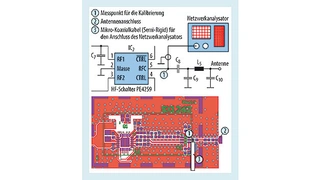

In html?aid=170583" title="https://www.elektroniknet.de/elektronik/kommunikation/bilder/methoden-zur-antennen-abstimmung-bilder-4-7-8498.html?aid=170583">Bild 4 erfolgt der Anschluss des Netzwerkanalysators an der mit dem Umschalter verbundenen Seite des DC-Sperrkondensators C8. Für die Antennenanpassung wurde der Umschalter (Senden/Empfangen) aus Bild 3 entfernt. Die Antennenanpassungs-Induktivität L5 wird durch eine Null-Ω-Verbindung ersetzt und die Kondensatoren C9 und C10 sind nicht bestückt. C8 wird als elektrisch kurzgeschlossener Kondensator angenommen – im Bereich von 22 pF bis 47 pF bei 900 MHz.

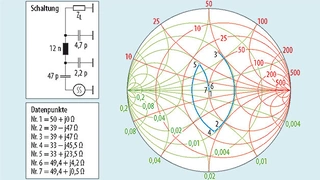

Bild 5 zeigt ein Beispiel für das Verhalten einer nicht angepassten Antenne, die an den Einspeisepunkt angeschlossen ist. Aus dem Smith-Diagramm geht hervor, dass die Antenne eine kapazitive Impedanz von 39 – j47 Ω aufweist. Die Antennenantwort ist nicht zentriert; eine Rückflussdämpfung von nur –6 dB und ein Stehwellenverhältnis von 2,75:1 werden gemessen. Aus diesen beiden letzten Diagrammen wird ersichtlich, dass die Resonanzfrequenz der Antenne zu hoch ist. Wäre die Antenne eine Drahtantenne, sollte die Antennenlänge erhöht werden.

Methoden zur Antennen-Abstimmung, Bilder 4-7

Im vereinfachten theoretischen Beispiel von html?aid=170583" title="https://www.elektroniknet.de/elektronik/kommunikation/bilder/methoden-zur-antennen-abstimmung-bilder-4-7-8498-Bild-3.html?aid=170583">Bild 6 wurde ein L-Anpassungsnetzwerk eingefügt, um dem konjugiert komplexen Wert der antennenseitigen Impedanz zu entsprechen (DP-Nr. 3 in Bild 6). Die erzielte Übereinstimmung wird mit einem π-Filter, bestehend aus einem Kondensator mit 4,7 pF, einer Induktivität mit 12 nH und einem Kondensator mit 2,2 pF realisiert.

Das Verhalten der angepassten Antenne ist in Bild 7 dargestellt. In diesem Beispiel liegt die Impedanz durch die Anpassung mit 51 +j 1,4 Ω nahe an den gewünschten 50 Ω. Zu beachten ist die nun gemessene Rückflussdämpfung von –40 dB bei Resonanz und besser als –15 dB im Betriebsfrequenzband.

Literatur

[1] Loy, M.; Sylla, I.: ISM Band and Short Range Device Antennas. Texas Instruments, Application Report, August 2005, www.ti.com/lit/an/swra046a/swra046a.pdf.

[2] Antenna Selection Guide for ISM Bands. Radiocrafts AS, White Paper WP008, https://radiocrafts.com/sdm_downloads/wp008-antenna-selection-guide-for-ism-bands/.

[3] Antenna Patterns and Their Meaning. Cisco Systems, Inc., White Paper, August 2007, www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-antennas-accessories/prod_white_paper0900aecd806a1a3e.pdf.

[4] Vita, P.: Antenna Selection Guide. STMicroelectronics, Application Note, November 2012, https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/82/38/3f/9f/fd/4d/4f/ab/DM00068254.pdf/files/DM00068254.pdf/jcr:content/translations/en.DM00068254.pdf.

[5] Calculating Radiated Power and Field Strength for Conducted Power Measurements. Semtech, TN1200.04, 2007, www.semtech.com/uploads/documents/semtech_acs_rad_pwr_field_strength.pdf.

[6] Recommendation ITU-R BS.1195-1, Transmitting antenna characteristics at VHF and UHF. ITU, Januar 2013, www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1195-1-201301-I!!PDF-E.pdf.

Der Autor

Steve Jillings

ist leitender HF-Ingenieur im Bereich für Funk- und Sensor-ICs von Semtech. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Elektronikentwicklung und war bei verschiedenen Unternehmen wie Phillips und Advantra tätig.

sjillings@semtech.com

- Antennen-Abstimmung und -Verstimmung

- Antennen-Verstimmungsmechanismen