Sensoren zu Pflugscharen

Powerline-Kommunikation in der Landwirtschaft

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Auf die Scholle

In einem landwirtschaftlichen Betrieb kann PLC dazu dienen, ein Sensornetzwerk zu implementieren, das Parameter wie etwa Niederschlag, Umgebungshelligkeit, Temperatur, Luftbewegung sowie Salzgehalt und Feuchtigkeit des Bodens in Echtzeit an eine Zentrale meldet. Dort lassen sich diese Daten dazu verwenden, Ackermanagement und Studien zur räumlichen Variabilität zu betreiben. Daten beispielsweise zur Wasserverfügbarkeit im Boden, zur Bodenverdichtung, zur Fruchtbarkeit des Bodens sowie zum Wasserhaushalt der Pflanzen lassen sich ebenso wie lokale Klimadaten aus diesen Messwerten herleiten. Der Betriebsleiter kann damit problemlos jeden Bereich seiner Ackerflächen in Echtzeit überwachen, um Frostschäden zu vermeiden, die Bewässerung zu koordinieren, über die Düngerausbringung zu entscheiden und die Ernteplanung vorzunehmen.

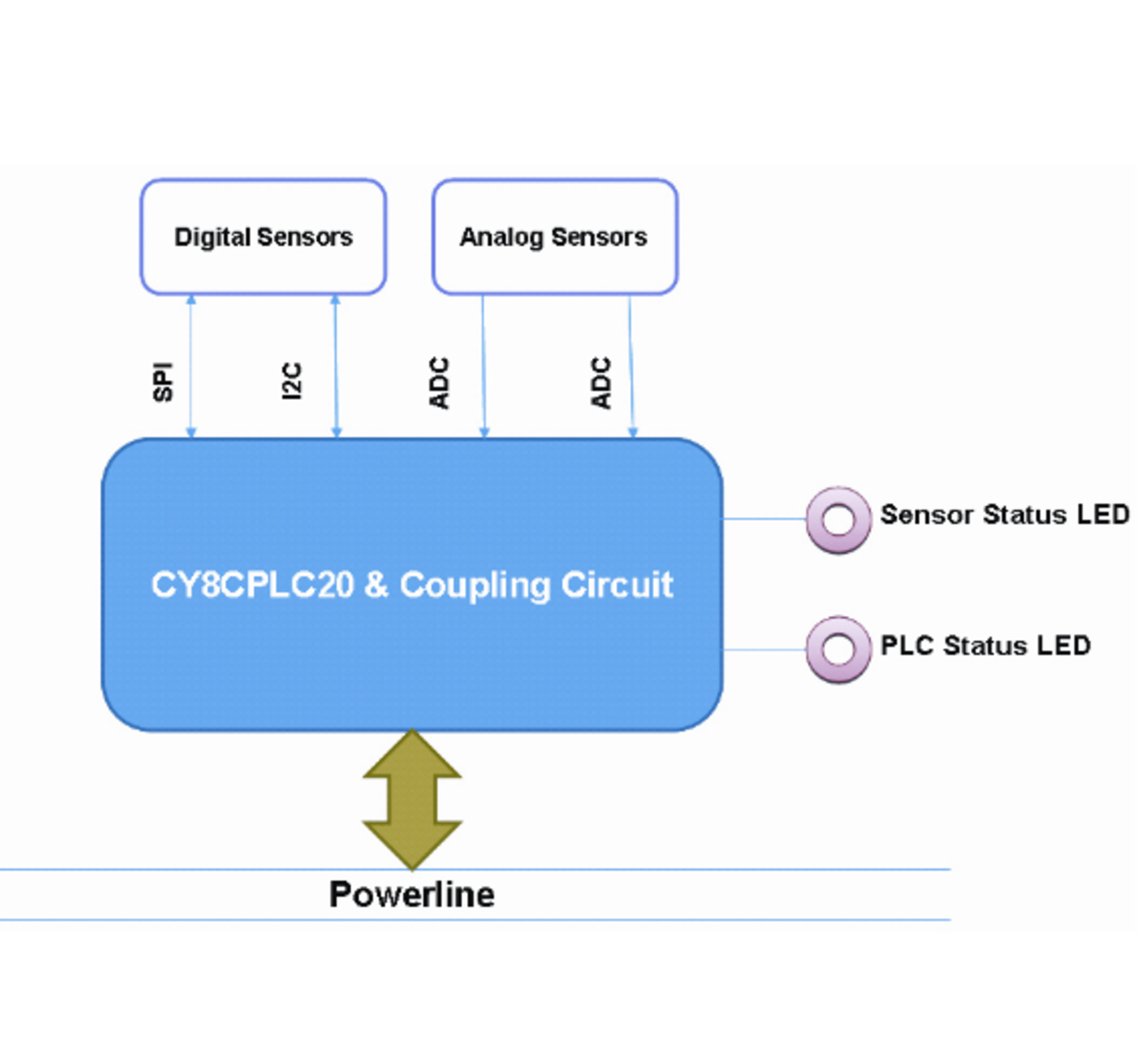

Kernstück des Sensorknotens ist der programmierbare Powerline-Baustein »CY8CPLC20« auf Basis einer 8-Bit-CPU mit 16 KByte Flashspeicher, SRAM und programmierbaren Arrays aus analogen und digitalen Systemfunktionen (»PSoC«-Blöcke). Das IC besitzt ein integriertes Powerline-PHY-Modem mit optimierten Filtern und Verstärkern für den Einsatz mit Hoch- und Niederspannungs-Stromnetzen. Ein Powerlineoptimiertes Netzwerkprotokoll unterstützt die bidirektionale Kommunikation mit quittungsbasierter Signalisierung. Für den Fall, dass Datenpakete infolge von Störungen auf der Stromleitung verloren gehen, bietet der Sender die Fähigkeit zur Sendewiederholung. In das Netzwerkprotokoll ist ein CSMA-Schema (Carrier Sense Multiple Access) eingebaut, das die Häufigkeit von Kollisionen zwischen Paketübertragungen auf der Stromleitung minimiert, mehrere Master unterstützt und die Kommunikation auf umfangreicheren Netzwerken zuverlässig gestalten soll.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bild 1 zeigt das Blockschaltbild eines Sensorknotens. Im vorliegenden Fall sind nur zwei digitale und analoge Sensoren an den Chip angeschlossen, deren Zahl jedoch aufgrund der Konfigurierbarkeit des Cores beliebig erhöht werden kann. Die CY8CPLC20-Familie kann bis zu fünf I/O-Ports besitzen, die Anschluss an die globalen digitalen und analogen Verbindungen haben und den Zugriff auf 16 digitale und zwölf analoge Blöcke erlauben.

Jeder digitale PSoC-Block kann entweder allein als 8-Bit-Funktion arbeiten oder mit anderen digitalen I/O-Blöcken zu 16-, 24- oder 32-Bit-Funktionen kombiniert werden. Digitale Blöcke lassen sich als Timer, Zähler sowie SPI-, I2C-, UART- und USB-Schnittstellen konfigurieren. Mithilfe der analogen Blöcke lässt sich die von der Applikation benötigte analoge Signalverarbeitungskette realisieren. Hier bieten sich Bandpassfilter, Instrumentenverstärker sowie A/D- und D/A-Wandler als mögliche Konfigurationen an.

Implementierung

Das grundlegende Konzept, Daten zu sammeln und auf der Basis dieser Daten Entscheidungen zu fällen, gibt es in der Landwirtschaft schon seit einigen Jahren. Bei den früher üblichen kleinen Flächen ließ sich dies einfacher ohne technische Hilfe machen, doch die zunehmende Betriebsgröße macht dies inzwischen unmöglich. Größere Betriebe erfordern neue Techniken und Hilfsmittel wie etwa GPS, Sensoren und Informationsmanagement, um Veränderungen erfassen und verstehen zu können.

Die eingeholten Informationen lassen sich nutzen, um die optimale Saatdichte präzise zu bestimmen, den Bedarf an Düngemitteln und anderen Stoffen abzuschätzen und genauere Prognosen über den zu erwartenden Ernteertrag zu erstellen.

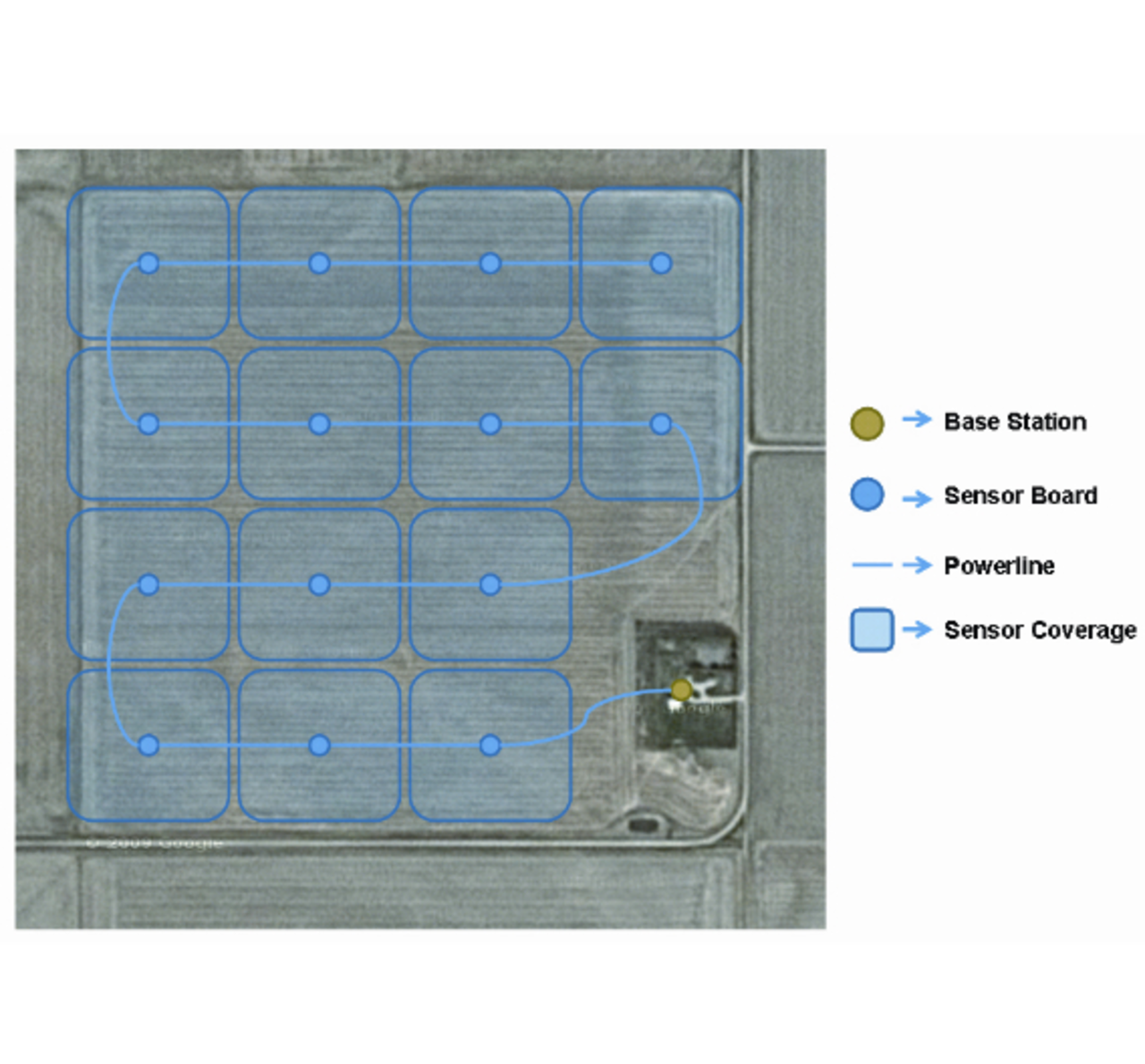

Bild 2 zeigt exemplarisch eine Möglichkeit, ein Powerline-Netzwerk in einem landwirtschaftlichen Betrieb einzusetzen. Eine entscheidende Voraussetzung für das Erfassen von Daten zur räumlichen Variabilität eines Parameters ist die Fähigkeit, Positionen auf einem Acker präzise aufzulösen. Sämtliche Daten müssen folglich georeferenziert werden, damit eine repräsentative Ackerkarte erstellt werden kann und die Korrelation verschiedener Parameter eines Ackers möglich ist. Allgemein gibt es zwei Datenerfassungs- strategien, nämlich das Grid-Sampling und das Zone-Sampling.

Beim Grid-Sampling werden die Flächen systematisch in gleich große Quadrate oder Rechtecke unterteilt (Bild 2). Die von der Zentrale erfassten Daten in Verbindung mit dem Ertrag an jedem Überwachungsknoten können mit Karten verglichen werden, in denen Ergebnisse von Bodenproben und die aufgewendete Agrarchemie verzeichnet sind, um hieraus Empfehlungen für ein ortsspezifisches Ackermanagement herzuleiten.

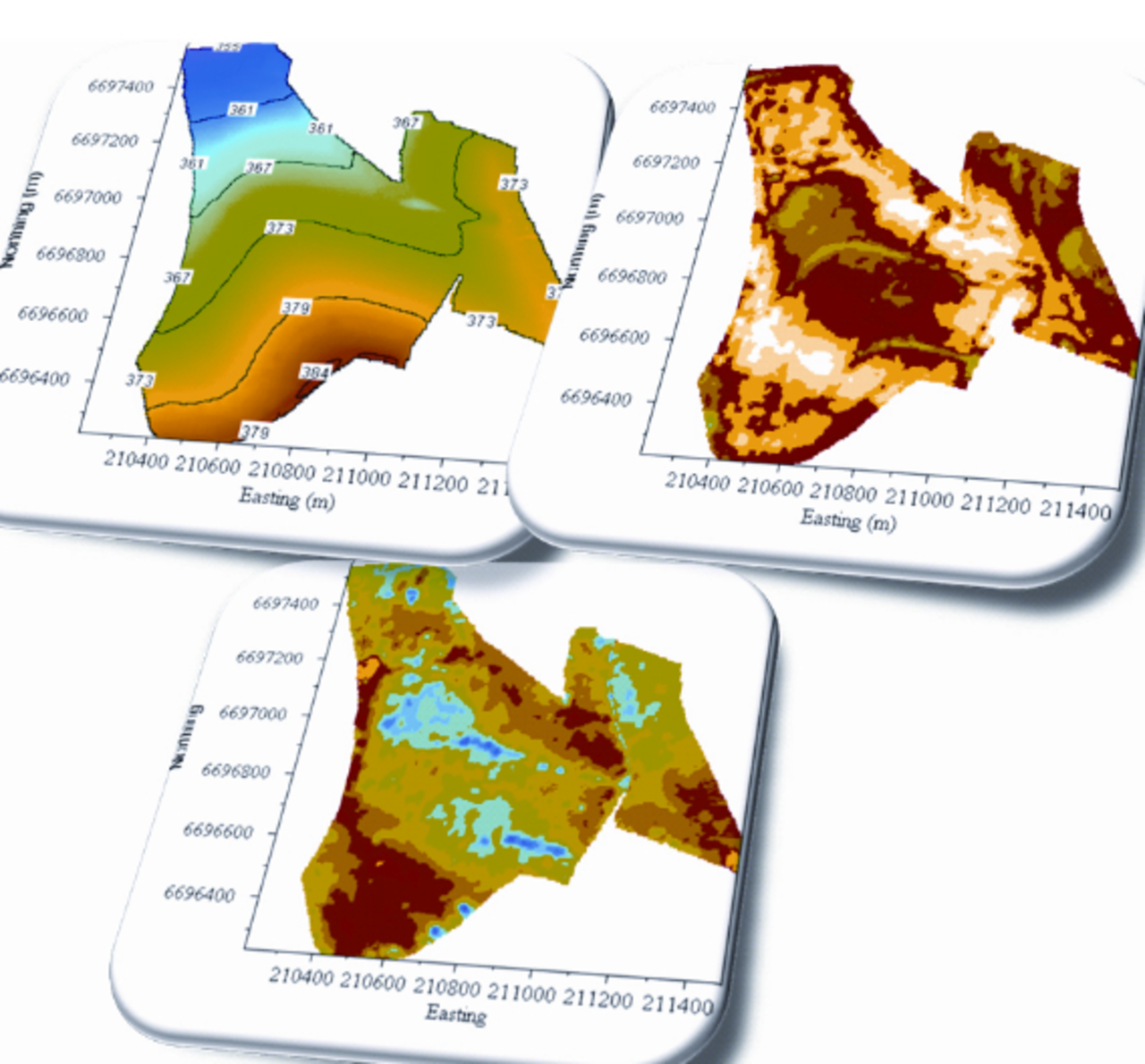

Wird eine kartografische Umsetzung der eingeholten Daten in ein Geoinformationssystem (GIS) mit Ertragsinformationen eingepflegt, lässt sich die Beziehung zwischen Bodenzustand und Ernteertrag deutlich machen. Bild 3 zeigt Beispiele für mögliche Visualisierungen.

Für das System lassen sich auf Basis der erfassten Daten ortsspezifische Applikationen entwickeln. Die Empfangseinheit des Powerline-Kommunikationssystems lässt sich beispielsweise im Stromverteilerkasten platzieren und mit bereits automatisierten, an den bestehenden Feldbus angeschlossenen Einheiten verbinden.

- Powerline-Kommunikation in der Landwirtschaft

- Auf die Scholle