Mobilfunk für IoT-Applikationen

LTE-M und NB-IoT auf einem Modul

Anwendungen für das Internet of Things benötigen Funkverbindungen – nicht nur im Nah-, sondern auch im Fernbereich über mehrere Kilometer. Das ist eine Domäne von LTE-M und NB-IoT, um geringe Datenmengen bei relativ geringem Energiebedarf zu übertragen.

Für Sensor-Funkverbindungen im Nahbereich, der mit maximal 300 bis 1000 m Übertragungsstrecke veranschlagt wird, haben sich Systeme wie WLAN, Bluetooth LE, Zigbee oder auch die Enocean-Funktechnologie sowie Z-Wave etabliert. Dazu gesellt sich Thread, das wie Bluetooth auf den Standard IEEE 802.15.1 (Schicht 1 und 2) aufsetzt, sodass für beide Verfahren nur unterschiedliche Firmware-Implementierungen notwendig sind. Thread zählt zu den 6LoWPAN-Netzwerkprotokollen (IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Network), womit auch Low-Power-Sensornetzwerke ans Internet angeschlossen werden können.

Falls längere Distanzen im Kilometerbereich überbrückt werden müssen, kommen traditionell Mobilfunknetze zum Einsatz, die jedoch Nutzungsgebühren verursachen und relativ viel Strom benötigen. In diese technologische Lücke zwischen Nah- und Fernbereich sind LPWANs (Low Power WAN) mit der LoRa- (Long Range) und der Sigfox-Funktechnik gestoßen. Beide arbeiten im 868-MHz-Band, mit unterschiedlicher Technik und auf der Basis verschiedener Geschäftsmodelle. Sie benötigen eine entsprechende Netzwerkinfrastruktur, zumindest ein Gateway, das die Verbindung der jeweiligen Low-Power-Funk-Sensoren mit dem Internet über Festleitung (DSL, Glasfaser) oder Mobilfunk herstellt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Cellular Low Power Wide Area Networks

Die Mobilfunkkonzerne haben mit Verspätung auf diese LPWANs reagiert und die LTE-Mobilfunkprotokolle um Low-Power-Funktionen bei geringeren Datenraten erweitert, wie es für Sensor- oder IoT-Anwendungen sinnvoll ist, die mit Batterien oder auch Energy-Harvesting-Methoden betrieben werden. Seit dem Jahr 2009 sind hierfür verschiedene, nicht miteinander kompatible LTE-Mobilfunklösungen (z. B. LTE CAT-1) entstanden.

Grundsätzlich gibt es die LTE-Kategorien CAT 0 bis aktuell CAT 25, die unterschiedliche Verfahren (Carrier, Kanäle, QAM, MIMO) und dementsprechend unterschiedliche Datenraten (Up- und Download) bei unterschiedlichem Energiebedarf bieten.

Im 3GPP-Standard aus dem Jahr 2016 werden explizit die Narrowband-Cellular-Standards LTE-M und NB-IoT als Cellular Low Power Wide Area Networks erstmalig definiert, die mittlerweile zahlreiche Unterkategorien (Releases) bieten, was die ganze Sache etwas unübersichtlich macht, zumal in der Praxis immer wieder unterschiedliche Bezeichnungen für identische Verfahren (siehe auch Tabelle) verwendet werden.

Als Orientierung kann man davon ausgehen, dass die Standards für Low Power Wide Area Networks entweder ein M (Machine Communication) oder ein NB (Narrow Band) in ihrer genauen Bezeichnung führen. Auf Details der unterschiedlichen Releases einzugehen, macht hier keinen Sinn, zumal in bestimmten Regionen der Welt entweder ausschließlich nur LTE-M (einige Länder in Südamerika) oder nur NB-IoT (Russland, China, Indien) oder aber auch beide Narrow Band Cellular Standards (USA, Kanada, Europa) zur Verfügung stehen. Aufgrund der unterschiedlichen Datenraten (Tabelle) von LTE-M und NB-IoT wird LTE-M für mobile (Tracking, Healthcare) und NB-IoT für stationäre Anwendungen (Metering, Smart City) empfohlen.

Statt an den Releases sollte man sich als Entwickler zunächst an den lieferbaren Produkten orientieren, die etwa für den Betrieb in Europa angeboten werden und natürlich mit den hier vorhandenen Mobilfunknetzen funktionell und regulatorisch kompatibel sein müssen. Beispiele sind die Module der Firma u-Blox (Sara 4, Sara 5), von Telit Cinterion (xE910, xL865, xE310) oder auch von Sierra Wireless (WP7702, HL7800, HL7802), für die auch entsprechende Evaluation Kits verfügbar sind. Auch wenn möglicherweise eine globale Verfügbarkeit der IoT-Applikation mit einem Narrowband-Cellular-Standard notwendig ist, startet man die Entwicklung vor Ort mit den dort geltenden Standards.

Daneben bieten auch die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefònica Deutschland (O2) Kits an, denn eine SIM-Karte sowie ein entsprechender Tarif werden für LTE-M und/oder NB-IoT auf jeden Fall benötigt – und die müssen letztlich die Betreiber der Mobilfunknetze zur Verfügung stellen.

Flexibles Modul

Die Firma Würth Elektronik ist bisher weniger für ihre Wireless-Lösungen bekannt. Im Jahre 2016 hat sich Würth durch die Übernahme der Firma Amber Wireless in den IoT-Wachstumsmarkt eingebracht und bietet im Segment Wireless Connectivity & Sensors neben verschiedenen Funklösungen (WLAN, BLE, 433 MHz, 868 MHz, GPS) mit dem Modul Adrastea-I eine interessante Cellular-Low-Power-Lösung, die LTE-M und NB-IoT unterstützt. Das Modul basiert auf dem Altair ALT1250-Chipset von Sony. Der im Modul integrierte ARM Cortex-M4 mit 1-MB-Flash- und 256-kB-RAM-Speicher steht dabei exklusiv für die Applikationssoftware zu Verfügung.

Das Modul entspricht dem Standard 3GPP Release 13 und kann auf Release 14 aktualisiert werden. Ein Firmware Update ist über USB und auch over-the-air möglich. Als Schnittstellen sind UART, I2C, SPI, GPIO, ADC (max. 1,8 V) sowie JTAG verfügbar, und als Protokolle werden IPv4, IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS sowie MQTT unterstützt.

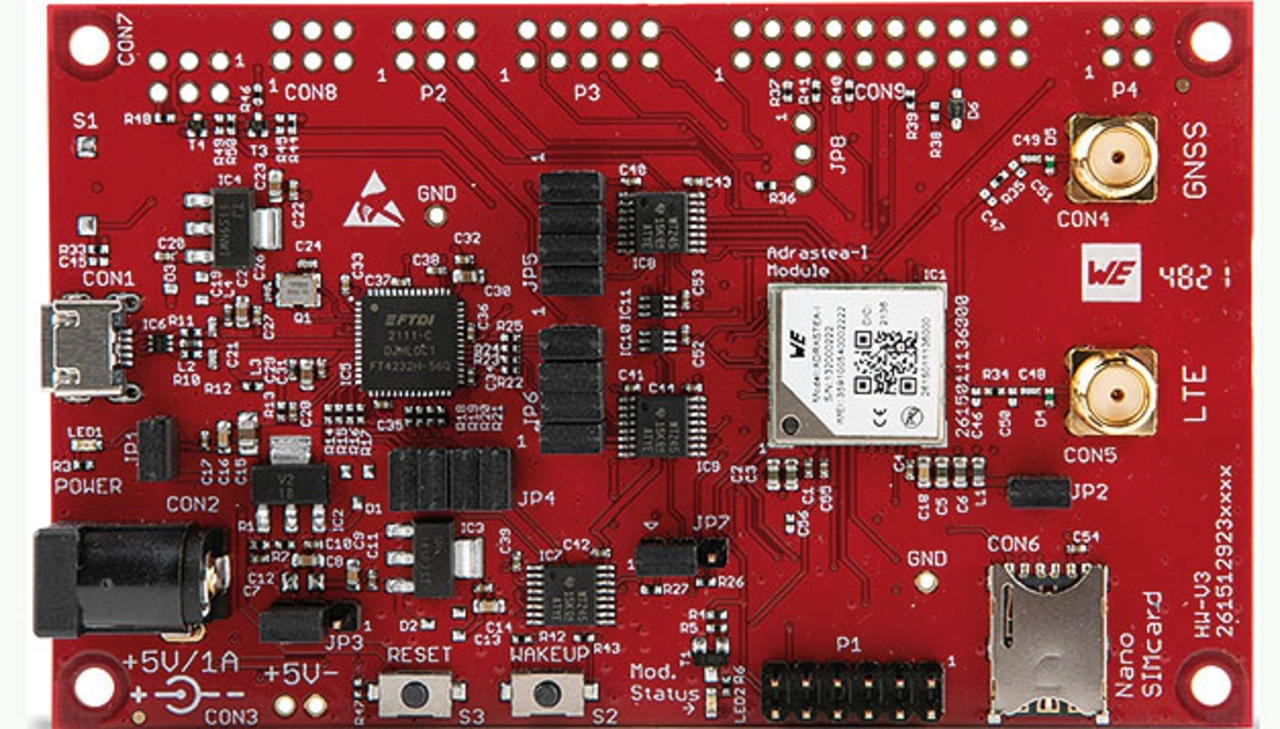

Auf der Platine des Evaluation Kits (Bild 1) sind außer dem Funkmodul im Wesentlichen zwei Antennenanschlüsse (GNSS, LTE), ein Nano-Simkarten-Slot, ein FTDI-Chip für das USB-Interface, etwas Peripherieelektronik (Spannungsversorgung, Transceiver) sowie Anschlüsse und zahlreiche Jumper zu finden, deren jeweilige Funktionen praktischerweise auch auf die Platinenrückseite gedruckt sind. Zum Lieferumfang gehören die beiden Antennen, ein 5-V-Netzteil und ein USB-Kabel für die Verbindung zu einem PC. Software und Dokumentationen sind nicht dabei und wie mittlerweile üblich aus dem Internet [1] zu beziehen.

Vor dem Start wird eine passende SIM-Karte von einem Mobilfunkanbieter benötigt. Würth Elektronik arbeitet mit der Telekom zusammen. Unter dem Link https://iotcreators.com/wuerth/ ist nach der Registrierung eine kostenlose Nano-SIM-Karte bestellbar, die innerhalb von ein paar Tagen aus den Niederlanden zugesendet wird. Die Plattform iotcreators wird von der Deutschen Telekom betrieben und bietet eine ganze Reihe von interessanten Informationen (Preise, Hardware Guides, Dokumentationen) und auch ein Forum zum IoT-Thema mit LTE-M, NB-IoT sowie LoRaWAN.

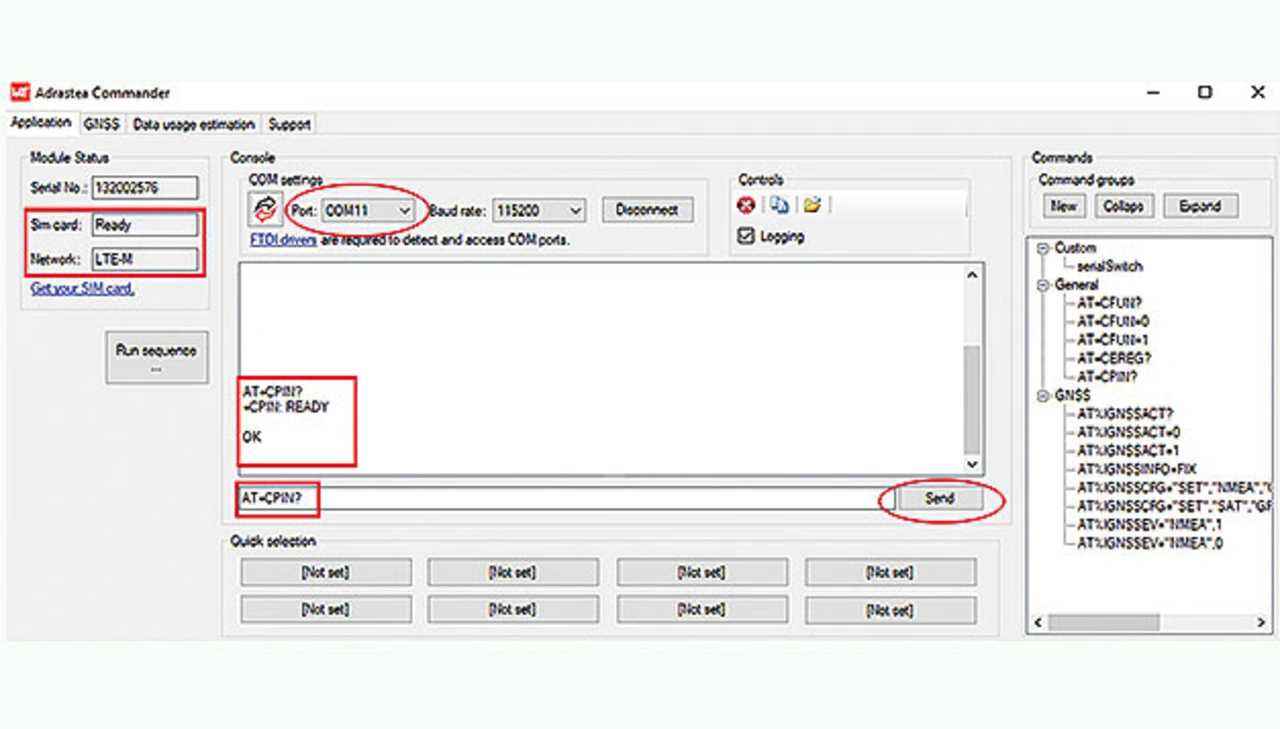

Für die Kommunikation über den USB ist der Virtual COM Treiber (VCP) [2] der Firma FTDI zu installieren. Nach dem Anschluss des Netzteils an das Board sollten zwei LEDs (rot: Power, blau: Status) leuchten, sodass als Nächstes die USB-Verbindung mit dem PC herzustellen ist, woraufhin vier USB Serial Ports (z. B. COM11 bis COM14) auftauchen.

Eine spezielle Software ist für das Modul auf dem PC im Prinzip nicht erforderlich. Es reicht ein Terminalprogramm, mit dem AT-Befehle für das Modul abgesetzt werden. Empfohlen wird hierfür der Adrastea Commander, der ebenfalls unter [1] zu finden ist und einfach als ausführbare Datei aufgerufen werden kann.

Als COM-Port des Moduls ist derjenige mit der geringsten Nummer unter COM settings zu selektieren. Nach der Betätigung des Reset-Tasters auf dem Board erscheint das Menü der Miniconsole mit der Angabe der zur Verfügung stehenden Kommandos. Als erstes ist hier map einzugeben, damit nachfolgend die AT-Befehle, wie AT+CPIN? verarbeitet werden können. Mit diesem AT-Befehl wird das Vorhandensein einer gültigen SIM-Karte detektiert (Bild 2).

Standardmäßig ist LTE-M aktiviert. Eine Umschaltung auf NB-IoT erfolgt mit dem AT-Befehl: AT%RATACT=“NBIOT“,1, wobei dann unter Network »Searching« steht, bis ein NB-IoT-Netzwerk gefunden wird oder auch »not enabled« auftaucht. Welches der beiden LPWANs funktioniert, ist stark ortsabhängig und muss letztlich ausprobiert werden, denn die Coverage-Karten der Telekom können hierfür nur eine grobe Orientierung bieten. Eine Umschaltung auf LTE-M erfolgt mit: AT%RATACT=“CATM“,1.

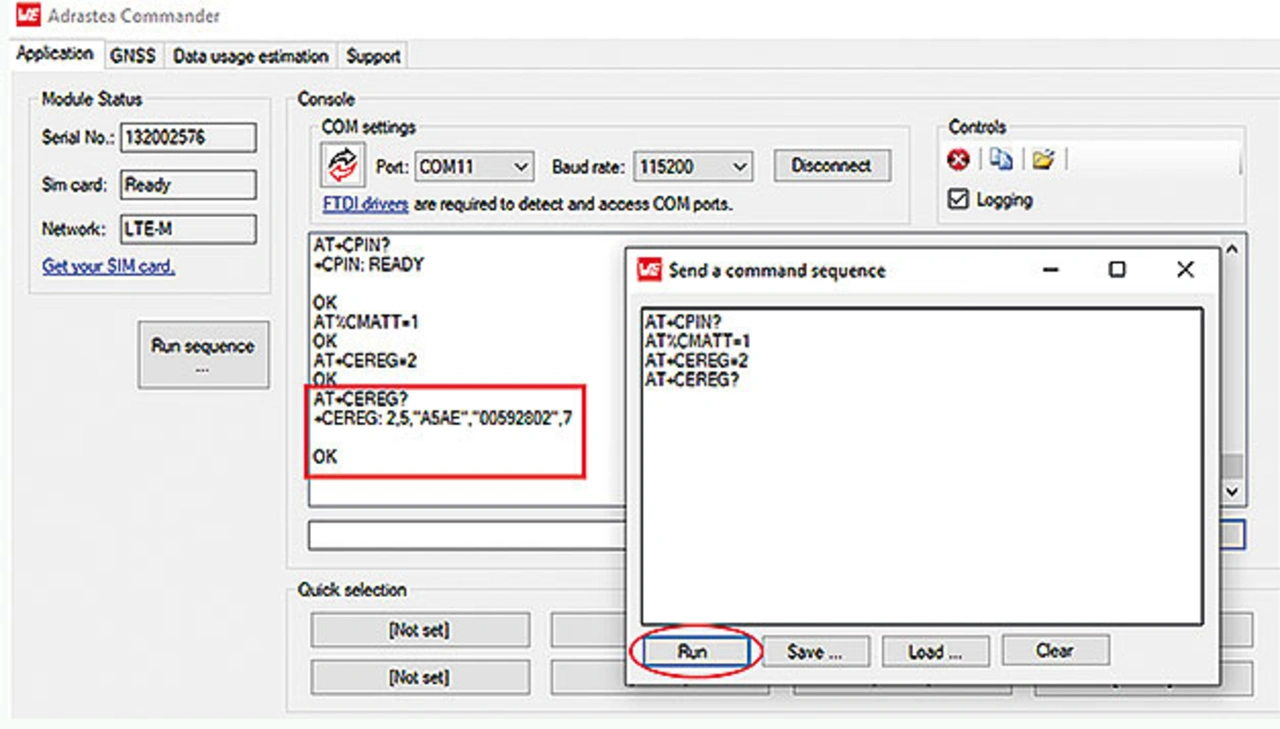

Im Test haben wir die besseren Erfahrungen, mit LTE-M gemacht, weil es öfter als NB-IoT zur Verfügung stand. Bevor das Netzwerk genutzt werden kann, ist noch eine Network Registration durchzuführen, was auch wieder mit AT-Befehlen funktioniert. Statt einzelne Kommandos einzutippen oder sie aus der Commands-Liste (Bild 2, rechts) zu selektieren, ist es einfacher und weniger fehleranfällig, eine Command Sequence (Bild 3) anzulegen und hier einfach per Copy&Paste die Befehle aus dem Adrastea User Manual hineinzukopieren, die dann der Reihe nach ausgeführt werden.

- LTE-M und NB-IoT auf einem Modul

- Cloud Connectivity