Mobilfunk für IoT-Applikationen

LTE-M und NB-IoT auf einem Modul

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

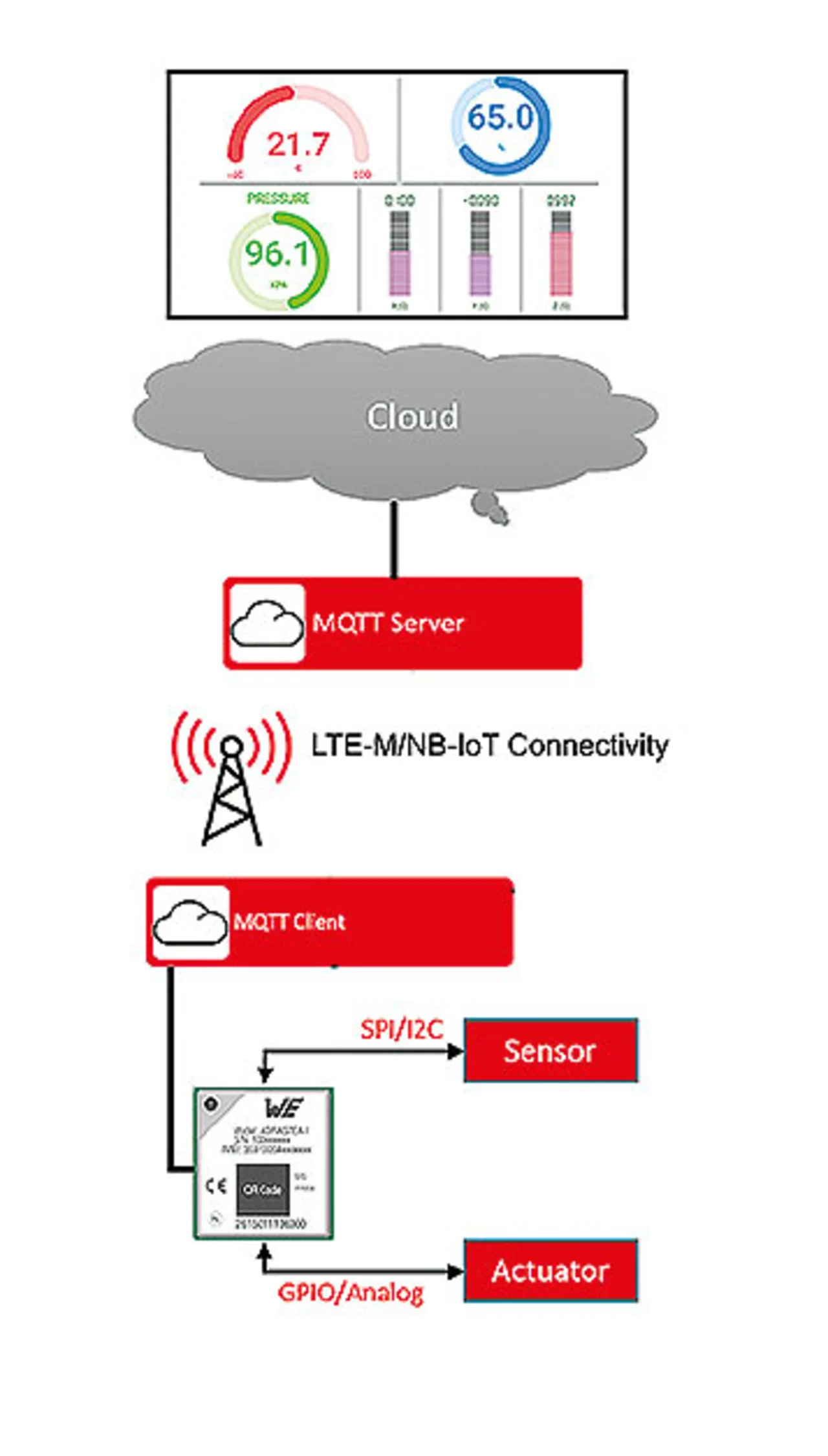

Cloud Connectivity

Im Modul ist ein MQTT-Client implementiert, sodass eine Verbindung zu einem MQTT-Server (Broker) in einer Cloud relativ einfach ohne ein Gateway herzustellen ist. Bekanntermaßen gibt es zahlreiche Cloud-Plattformen, wobei AWS (Amazon Web Services) und Microsofts Azure die bekanntesten sind, die ausschließlich die empfehlenswerte Secure Version von MQTT mit Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung unterstützen.

Im Dokument ANR032 [3] von Würth Elektronik ist sehr ausführlich erläutert, wie eine Verbindung des Adrastea-Moduls mit der Amazon Cloud hergestellt werden kann, wobei sich der interessante Teil mit Device Certificate und Private Key sowie den Einstellungen für die AWS-Verbindung beschäftigt.

Auf der Amazon-Seite erfolgen die Einstellungen fast selbsterklärend (https://aws.amazon.com/de/iot-core/) und auf der Adrastea-Seite mit AT Commands, was etwas unkomfortabel erscheint, jedoch kein Problem darstellt, wenn man die Befehlszeilen wie oben beschrieben per Copy&Paste aus dem Dokument direkt in die Console oder in eine Command Sequence kopiert und dann ausführen lässt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Positionsbestimmung

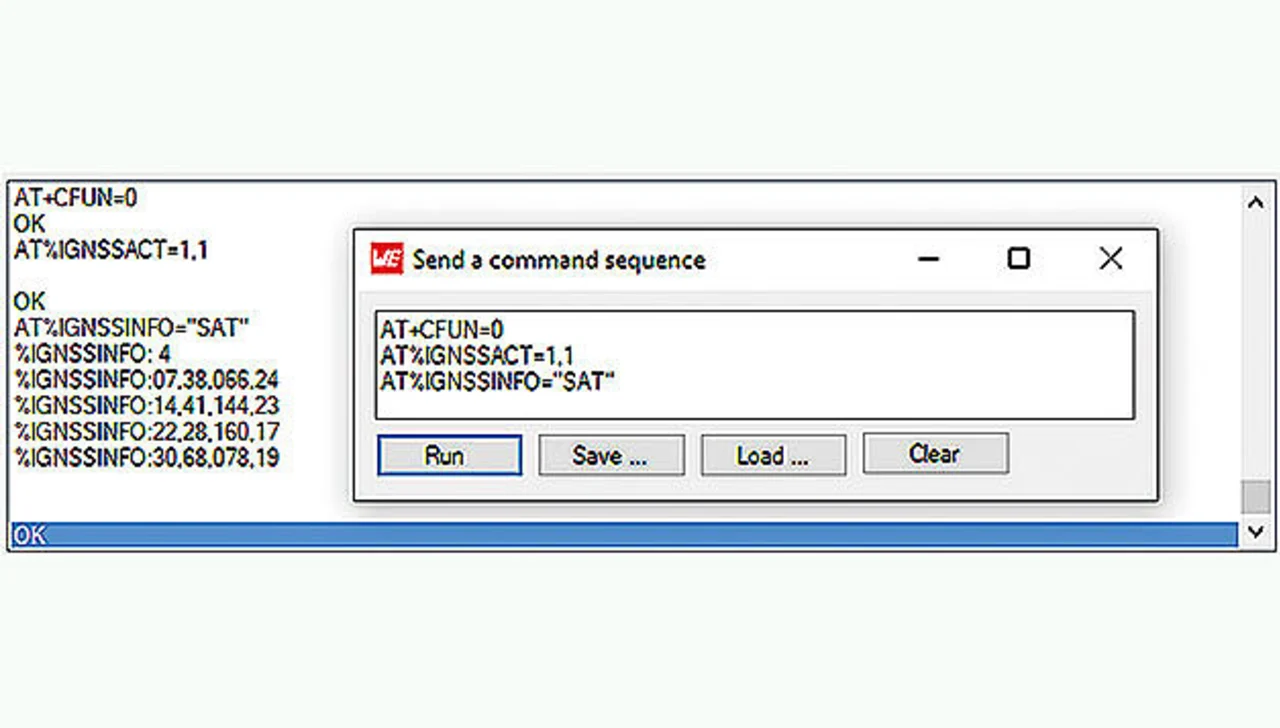

Um den Standort der Sensoren und Aktoren eines LPWAN-Boards lokalisieren zu können, ist die Elektronik für eine satellitengestützte Positionsbestimmung (GNSS) im Modul integriert, was die Nutzung der GPS- und GLONAS-Satelliten ermöglicht. Eine zeitgleiche Verwendung von LTE-M/NB-IoT und GNSS schließt sich aus technischen Gründen aus. Die LTE-Kommunikation hat eine höhere Priorität als GNSS, sodass GNSS automatisch abgeschaltet wird, wenn LTE aktiv ist. Deshalb muss zunächst LTE mit AT+CFUN=0 deaktiviert und der Satellitenempfang mit AT%IGNSSACT=1,1 aktiviert werden, um die aktuellen Satteliteninformationen mit AT%IGNSSINFO=“SAT“ zu empfangen (Bild 5).

Durch das Hinzufügen der beiden AT Commands:

AT%IGNSSCFG=“SET“,“NMEA“,“GGA“,“GSA“,“GSV“,“GNS“,“RMC“

AT%IGNSSEV=“NMEA“,1

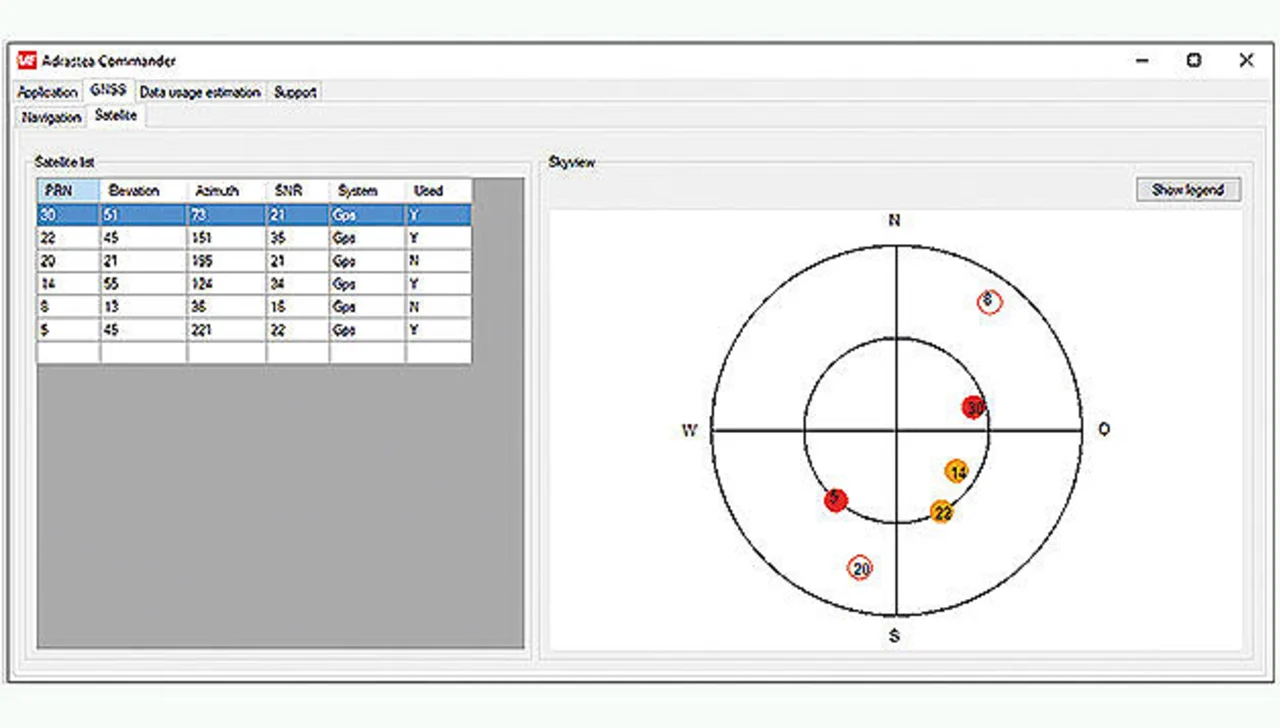

werden die von den GPS-Satelliten ausgesendeten NMEA Messages empfangen und angezeigt, was auch die Visualisierung der jeweiligen Satellitenpositionen (Bild 6) erlaubt.

Für weitere Infos zur Entwicklung von Hardware und Software mit dem Modul und Tools für die Programmentwicklung (MCU SDK) verweist Würth Elektronik auf das Altair Development Portal von Sony. Zunächst ist hierfür eine Anfrage zu stellen [4], und nach einigen Tagen erhält man von Sony eine Rückmeldung mit einer Registrierungsnummer, um damit anschließend die Registrierung abzuschließen und Zugriff auf das Development-Portal [5] zu erhalten.

Einfache Inbetriebnahme, komplexe Programmierung

Das Adrastea-Modul von Würth Elektronik lässt sich trotz der technischen Komplexität von LTE-M/NB-IoT einfach in Betrieb nehmen, was neben dem durchdachten Design maßgeblich an den ausführlichen, korrekten und verständlichen Dokumentation liegt. Wünschenswert wären Sensoren auf dem Board, damit deren Werte gleich in einer Cloud dargestellt werden können. Um analoge Werte abbilden zu können, ist es aktuell am einfachsten, eine Gleichspannung (max. 1,8 V) an einen der beiden ADC-Anschlüsse des Boards anzuschließen und sie manuell zu verändern, bevor man Sensoren aussucht, anschließt und programmiert. Denn dies erfordert eine intensive Beschäftigung mit dem Sony Altair SDK, sodass die Schwelle für die Erstellung eigener Programme (Firmware) damit leider recht hoch liegt. Hierfür wäre ein einfacherer Zugang durch Würth Elektronik hilfreich.

Literatur:

[1] Würth Elektronik, Adrastea-I LTE-M/NB-IoT Cellular Modul

https://www.we-online.com/de/components/products/ADRASTEA-I

[2] FTDI Driver Installer for Windows

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

[3] Adrastea-I AWS Cloud Connectivity using MQTT

https://www.we-online.com/components/media/o729630v410%20ANR032_Adrastea_cloud_connectivity.pdf

[4] Sony MCU access request

https://bit.ly/44lqgKD

[5] Sony Altair Development Portal

https://developer.sony.com/cellular-iot/register.

Der Autor

Klaus Dembowski

ist Entwicklungsingenieur für Low-Power- und Energy-Harvesting-Systeme. Er wurde 2011 und 2017 von der Redaktion der Elektronik für seine Fachaufsätze »Sensornetze mit energiesparender Funktechnik« und »Funkelektroden zur Messung bioelektrischer Signale: EKG ohne Kabel« als »Autor des Jahres« ausgezeichnet. Sein Fachaufsatz »Raspberry Pi: Unterschätzte One-Wire-Schnittstelle« war 2021 der meistgelesene Fachaufsatz auf elektroniknet.de.

dembowski@tuhh.de

- LTE-M und NB-IoT auf einem Modul

- Cloud Connectivity